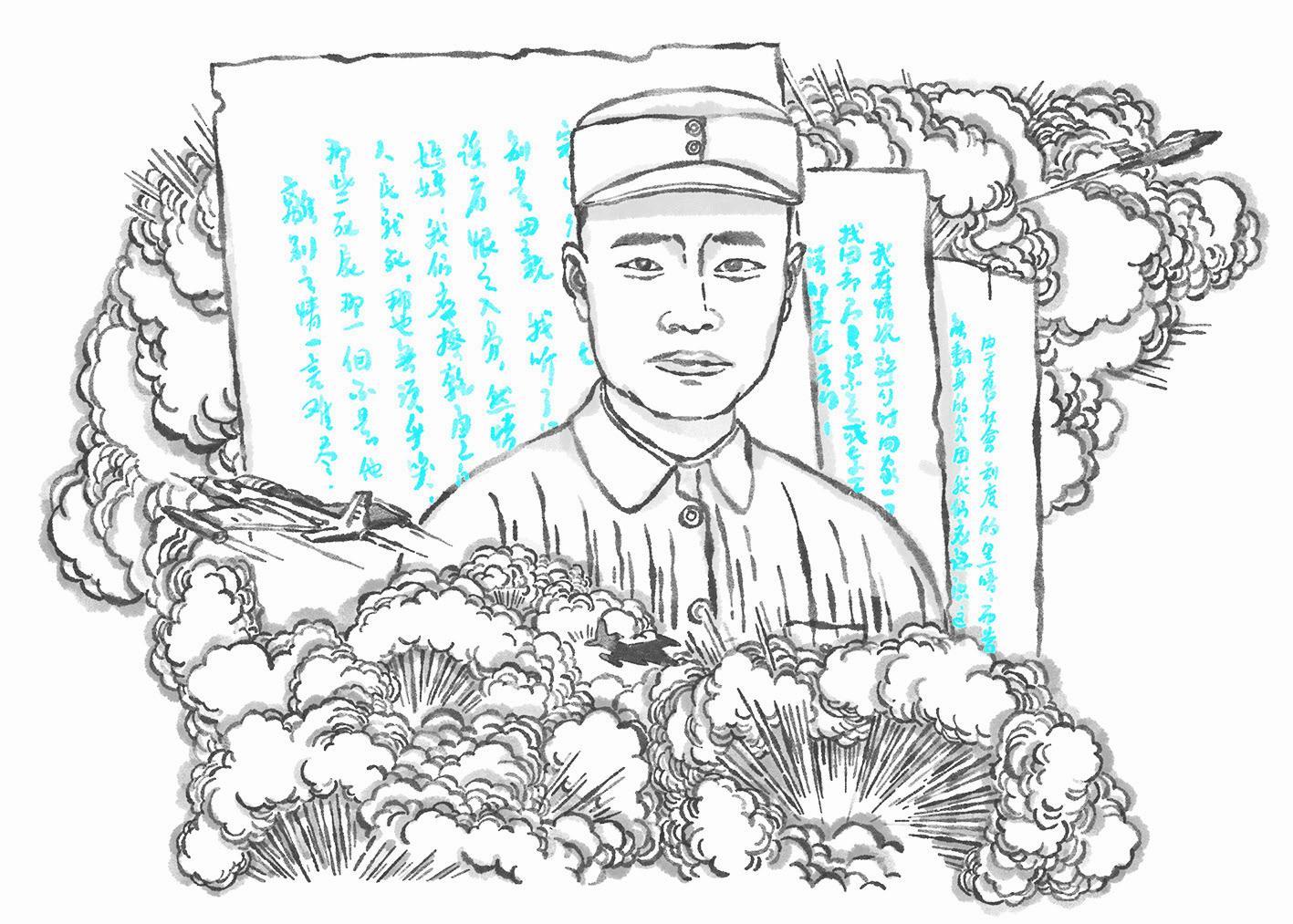

媽媽,我們應擦干自己的眼淚

樟、榕二兄:

弟自事變后,毅然走出饑寒的家庭,參加了人民的子弟兵——八路軍,將近九年光景,因不了解咱鄉的社會情況,未敢貿然寫信,恐信到家后引起不幸之事件(過去曾以做生意為名與家寄信兩封,均未見回音)。

咱家的情景,我是想到的,尤其想到在貧苦的日子里熬煎著的苦命的雙親,及年邁的祖母,他們也許……我不敢往下想。哥哥,你們會意味到我沒有直接給二老寫信的意思吧。

由于舊社會制度的黑暗,而造成我們連年不能翻身的貧困。我們應認識到,這并不怪我們的命運不好,也并不是上帝的安排,這只不過是自己騙自己,自己安慰自己的說法。我不相信我們生來就是要受苦的。難道我們就不會享福嗎?!我們如果還一味的迷信、糊涂,還在祈禱、依賴上帝,埋怨命運,那就成了笑話了。我們還是要自己跌倒自己爬,要聽民主政府的話,始終跟著人民的救星——毛主席走。

災難深重的中國少衣無食者,不僅咱一家,弟這幾年來正是為了自己,為了這饑寒的一群,奔波奮斗。而當這和平建設時期,弟將更努力,為群眾服務,為新社會服務,一待更進一步、更徹底的完成民主和平改革的大業,而能得到鞏固,那是我的光榮,是父母的光榮,是群眾的光榮,是新社會的光榮。

回想當初,從家門走出,在途中獨行的我,心中是怎么興奮,但又是如何悲傷啊!爹娘呀,你這剛能扎翅遠飛幼稚的孩兒,從此就不能顧念到你們了。哥哥呀,我對爹娘應敬的一切,也完全交付你們了。

入伍初期,思家心尤切。一天正在念著父親這幾年來體衰面瘦,顯然是由于長期負著咱一家生死重擔,常受饑寒威脅而苦愁所致。正在沉默思念,適逢父親從遙遠的家鄉,在兵馬荒亂中冒著一路艱險,在昔陽之皋落鎮與我見面了。

父親深鎖著愁眉,睜著一對深深的大眼,看著我,但又說不出什么來。我突然感到了一種說不出來的傷慘。但是父親內心的悲哀又是怎么樣的呢?

第三天,我送父親出了村口,一陣陣的悲酸直涌上心頭來,但在父親面前強為歡欣,表露著愉快的情緒,硬著心腸說幾句安慰父親的話。我望著父親的背影直到看不見時,方才回轉身來。在父親面前不忍流下的淚珠才一連串的淌了下來。我簡直想放聲大哭,啊!這也許是最后一次見面吧……一連好幾天,總在擔心著這一段遙遠艱險的路程上年老身孤的爸爸。

中國人民的災難,和我們一生所以得到這樣的遭遇,只得憎恨日本法西斯的兇惡殘暴,也不得不埋怨我國當權者的腐敗無能。

提起來話兒長,記得在一九三九年的夏天,偶遇一熟人告我說:“你走后不久,即有壞分子惡意造謠云:皇軍討伐大捷,八路大部潰散,馮家兒子已斃命疆場……故家人日夜痛哭不止(特別是母親)。”我聽了,突然心頭狂跳,對惡意造謠者恨之入骨。然憤恨之余,又不覺凄然淚下。媽媽,我們應擦干自己的眼淚。我萬一不幸為人民戰死,那也無須乎哭。你看,疆場上躺著的那些死尸,哪一個不是他媽媽的愛兒?

離別之情,一言難盡。我每次提起筆來,即想到我輩一生之患難遭遇,使我心緒繚亂,手指顫抖,簡直寫不出什么來,只好擱筆而去。哥哥,這封信,我鼓了很大的勇氣和決心才寫出來呢。

我現在很健壯,一切均不感困難。想咱一家最幸福、最愉快的就數我自己了,請不必顧念。我在晉冀魯豫軍區第三縱隊步兵第九旅第廿六團任作戰參謀,現駐在安陽西曲溝集。來信可交河南安陽交通總局轉九旅第廿六團交我即可。

我在情況許可時回家一探,希千萬不要來找,因部隊駐防不定,或東或西,恐不易找尋。

請即來信告以祖母、父母、叔伯、嬸母、兄弟姊妹等的詳情。

遙祝

闔家老幼安康!

弟庭楷

四月廿五號(舊歷三月廿三)

(1946年4月25日馮庭楷致樟、榕二兄家書原文)

【背景介紹】

寫信人馮庭楷的老家是山西省平定縣張莊鎮下馬郡頭村。其父馮清泰,抗日戰爭初期加入中國共產黨,是村里最早的黨員之一。到馮庭楷這一輩兄弟四人,老大馮庭枋,老二馮庭榕,老三馮庭楷,老四馮庭桂。

這封彌足珍貴的家書,是老三馮庭楷從軍八年后家里接到的他的第一封信。此前,他曾寄過兩封信,可惜家里沒有收到。

馮庭楷生于1923年,1938年5月參加八路軍。1939年3月后任八路軍385旅獨立二團政治處宣教干事。1940年6月后任385旅14團司令部測繪員、參謀。1943年3月在太行軍區三分區(三支隊)司令部作戰股任參謀。1945年10月在晉冀魯豫野戰軍三縱隊九旅司令部作戰股任參謀。1946年1月在晉冀魯豫野戰軍三縱隊九旅26團司令部任作戰參謀(正營職)。同年9月在山東巨野戰役中遭敵機轟炸犧牲。