陜西省漢江流域2000-2015年土壤侵蝕時(shí)空分異特征研究

張 玉,張用川,陳 林

(重慶交通大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院,重慶400074)

土壤侵蝕是一個(gè)十分嚴(yán)重的世界性生態(tài)問題,許多國(guó)家都遭受著土壤侵蝕帶來的生態(tài)環(huán)境危害,所以土壤侵蝕研究受到國(guó)內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注。土壤侵蝕模型作為預(yù)報(bào)水土流失、研究土壤侵蝕的重要工具,一直以來都深受國(guó)內(nèi)外專業(yè)人士的廣泛關(guān)注[1,2]。Smith 和Whitt 于1948年第一次提出了概念性的土壤流失方程[3,4],隨后還出現(xiàn)了美國(guó)的Knisel創(chuàng)建的CREAMS 模型和美國(guó)WEPP水蝕模型,而后還有歐洲的EURISEM 土壤侵蝕模型、緊接著還有澳大利亞學(xué)者研究的土壤侵蝕GUEST 模型等[5,6]。從1940年開始,國(guó)內(nèi)的許多學(xué)者也開始研究我國(guó)的土壤流失[7,8],在1980年引入了通用土壤流失方程(USLE),1985年美國(guó)學(xué)者對(duì)土壤流失方影響因子的算法進(jìn)行了修改,得到RUSLE 模型,即修正后的通用土壤流失方程[9],該方程是當(dāng)前研究土壤侵蝕應(yīng)用最廣泛的模型。

對(duì)于漢江流域的研究,阮舒荷等[10]運(yùn)用USLE 模型,對(duì)漢江中下游的土壤侵蝕進(jìn)行了研究,結(jié)果表明研究區(qū)的土壤侵蝕有著集中分布的特點(diǎn),研究區(qū)的東南和西北地區(qū)是嚴(yán)重侵蝕集中的地區(qū);劉海等[11]運(yùn)用GIS和水土流失方程,對(duì)丹江口大壩的上下游水土流失進(jìn)行了分析和探討,發(fā)現(xiàn)漢江流域的水土保持量總體呈現(xiàn)山區(qū)高、平原低的分布特征;王志杰、蘇嫄等基于遙感和GIS 技術(shù)研究了漢江上游的土壤侵蝕[12],結(jié)果表明漢江上游土壤侵蝕主要為輕度侵蝕和中度侵蝕,而且主要發(fā)生在低山丘陵地帶;汪成博等[13]運(yùn)用漢江流域的逐日降水?dāng)?shù)據(jù),用極端降水集中度、趨勢(shì)檢驗(yàn)等方法,分析了漢江流域多尺度降水的特征,發(fā)現(xiàn)極端降水集中度在漢江流域呈現(xiàn)西部高東部低的特點(diǎn),而夏季是最能影響漢江流域極端降水的季節(jié)。

目前,對(duì)于漢江流域的研究大多圍繞氣候、降水、生態(tài)、南水北調(diào)工程等,方法集中在GIS、遙感、通用土壤流失方程等,而對(duì)于漢江流域土壤侵蝕的研究較少。本文利用GIS 和RUSLE模型相結(jié)合的方法,計(jì)算和分析陜西省境內(nèi)漢江流域的土壤侵蝕模數(shù)在不同尺度上的變化特征,在此基礎(chǔ)上還統(tǒng)計(jì)了流域內(nèi)各區(qū)縣的土壤侵蝕狀況,查看研究區(qū)退耕還林政策的實(shí)施效果,探求土壤侵蝕的影響因素,探討減少土壤侵蝕途徑,研究結(jié)果可為該流域南水北調(diào)、引江濟(jì)漢等工程,區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)提供科學(xué)支持,為該地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)提供理論依據(jù)。

1 研究區(qū)概況與數(shù)據(jù)來源

1.1 研究區(qū)概況

研究區(qū)是我國(guó)陜西省境內(nèi)的漢江流域(圖1),其地形特征主要為兩山間有河谷盆地,海拔介于164~3 535 m 之間,南部是巴山、米倉(cāng)山,北部是秦嶺,西邊有嘉陵江,研究區(qū)南北植被覆蓋率高,水流量高,流域面積廣闊,整個(gè)流域包括31個(gè)縣。該區(qū)域氣候受季風(fēng)影響嚴(yán)重,年平均氣溫大約在13.5~15 ℃之間,年平均降水在800~1 200 mm 之間,主要集中在夏季和冬季,總體來說該地區(qū)氣候適宜,四季分明。

1.2 主要數(shù)據(jù)

本研究使用90m 分辨率DEM 數(shù)據(jù)(http://www.Gscloud.cn)計(jì)算陜西漢江流域土壤侵蝕的坡度坡長(zhǎng)因子和水土保持措施因子,使用流域及其附近區(qū)域8 個(gè)氣象站點(diǎn)2000-2015年逐日降水量數(shù)據(jù)計(jì)算降雨侵蝕力因子,使用1∶500 000 土壤類型圖(www.soilinfo.cn/map/index.aspx)計(jì)算土壤可蝕性因子,使用250 m 分辨率MODIS NDVI 數(shù)據(jù)(http://ladsweb.nascom.nasa.gov)計(jì)算植被覆蓋因子。各數(shù)據(jù)分辨率相差較大,因此在進(jìn)行計(jì)算之前,對(duì)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,即將各數(shù)據(jù)重采樣為30 m×30 m的像元。

2 研究方法

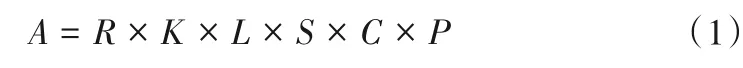

RUSLE(修正通用土壤流失方程)模型是美國(guó)農(nóng)業(yè)部于1997年在USLE(通用土壤流失方程)的基礎(chǔ)上修訂和實(shí)施的一種適用于更廣范圍的經(jīng)驗(yàn)?zāi)P停?4-15],本研究采用RUSLE 模型來計(jì)算陜西省漢江流域的土壤侵蝕模數(shù),其計(jì)算公式如下:

式中:A為土壤侵蝕模數(shù),t/(km2·a);R為降雨侵蝕力因子;K為土壤可蝕性因子;L為坡長(zhǎng)因子;S為坡度因子;C為植被覆蓋因子;P為水土保持措施因子。

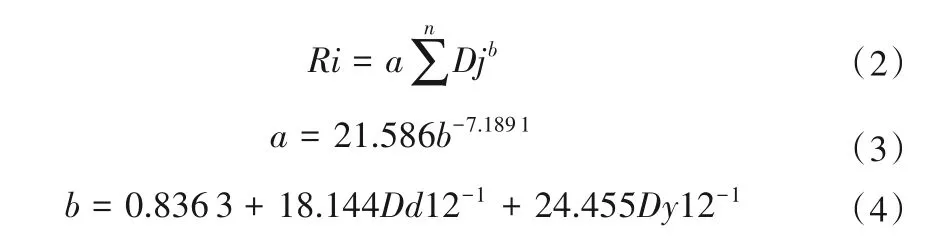

(1)降雨侵蝕力因子(R)反映了降雨強(qiáng)度對(duì)土壤侵蝕的作用,是土壤侵蝕的主導(dǎo)因子。對(duì)于降雨侵蝕力因子的計(jì)算,本研究采用文獻(xiàn)[16-18]提出的方法:

式中:Ri為第i年的降雨侵蝕力,(MJ·mm)/(hm2·h·a);Dj為第j天的侵蝕性降雨量,mm;n為一年中形成侵蝕性降雨的總時(shí)間,d;Dd12為降雨量大于等于12 mm/d 的多年平均日降雨量,mm;Dy12為降雨量大于等于12 mm/d 的年平均降雨量,mm;a、b是模型參數(shù)。

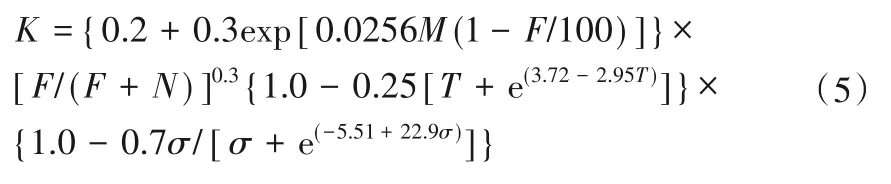

(2)土壤可蝕性因子(K)反映了不同土壤類型對(duì)土壤侵蝕的敏感程度,對(duì)于土壤可蝕性因子的計(jì)算采用文獻(xiàn)[19]提出的計(jì)算方法:

式中:M為砂粒的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、F為粉沙粒的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、N為黏粒的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;T為土壤有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;δ=1-M/100。

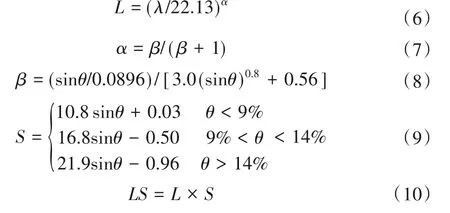

(3)坡度坡長(zhǎng)因子(LS)反映了地形地貌對(duì)于土壤侵蝕的影響,對(duì)于坡度坡長(zhǎng)因子的計(jì)算采用文獻(xiàn)[20,21]提出的計(jì)算方法:

式中:λ為坡長(zhǎng);α為坡長(zhǎng)指數(shù);θ為坡度,%。

(4)植被覆蓋因子(C)反映了不同植被覆蓋條件下對(duì)土壤侵蝕的影響,其計(jì)算是采用李天宏等學(xué)者[22]提出的計(jì)算方法:

式中:c和d分別取值2 和1;NDVIA為AVHRR NDVI數(shù)據(jù)、NDVIM為MODIS NDVI數(shù)據(jù)。

(5)水土保持措施因子(P)反映了特定保持措施下對(duì)土壤侵蝕的影響,流域內(nèi)的水土保持措施因子P 的計(jì)算難以通過對(duì)地表耕作措施的詳細(xì)調(diào)查來獲取逐年數(shù)據(jù),也難以獲取詳盡的土地利用類型數(shù)據(jù),所以本研究水土保持措施因子的計(jì)算采用文獻(xiàn)[23]提出的計(jì)算方法:

式中:θ為坡度,%。

3 結(jié)果與分析

3.1 土壤侵蝕模數(shù)和各因子計(jì)算結(jié)果分析

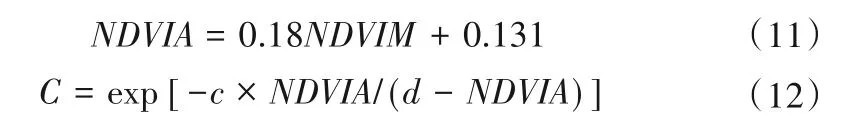

利用ArcGIS 軟件,從DEM 中提取流域范圍,從該流域的DEM 數(shù)據(jù)中計(jì)算出坡度坡長(zhǎng)因子和水土保持因子,對(duì)流域內(nèi)逐日降水量數(shù)據(jù)進(jìn)行空間插值,根據(jù)公式計(jì)算出降雨侵蝕力因子,用土壤類型圖計(jì)算出土壤可蝕性因子,用MODIS NDVI數(shù)據(jù)計(jì)算出植被覆蓋因子,由于計(jì)算出的各個(gè)因子分布圖分辨率相差較大,需對(duì)各個(gè)因子結(jié)果進(jìn)行重采樣,以便于后續(xù)土壤侵蝕模數(shù)的計(jì)算,最后根據(jù)RUSLE模型計(jì)算出陜西漢江流域的土壤侵蝕模數(shù),對(duì)于流域內(nèi)各因子的計(jì)算結(jié)果和土壤侵蝕模數(shù)計(jì)算結(jié)果見圖2。

由圖2 可知,2000-2015年平均降雨侵蝕力因子的范圍為2 300.77~4 704.87(MJ·mm)/(hm2·h·a),高值分布于流域的中部而低值分布于流域的東西兩側(cè);土壤可蝕性因子為擴(kuò)大10 000 倍后的結(jié)果,其范圍為0.025 9~0.125,高值主要在流域的中部,低值分布于南北兩側(cè);坡度坡長(zhǎng)因子的范圍為0.01~113.5,高值分布于流域的南北兩側(cè)低山丘陵地帶,低值分布于流域中部平原盆地;水土保持措施因子的范圍為0.2~11.497 2,由于水土保持措施因子是由坡度計(jì)算而來,所以其空間分布與坡度密切相關(guān),高值分布于流域內(nèi)低山丘陵地帶,高值分布于流域內(nèi)平原盆地;2000-2015年平均植被覆蓋因子的范圍為0.420 2~0.623 6,其分布與植被覆蓋水平相反,高值主要分布于流域中部,低值分布于流域南北兩側(cè);2000-2015年平均土壤侵蝕模數(shù)范圍為0.078 4~120 032 t/(km2·a),高值分布于流域內(nèi)低山丘陵地帶,低值分布于流域中部平原盆地。

圖2 土壤侵蝕模數(shù)和各因子計(jì)算結(jié)果Fig.2 Calculation results of soil erosion modulus and various factors

3.2 土壤侵蝕的時(shí)間變化過程分析

3.2.1年土壤侵蝕時(shí)間變化

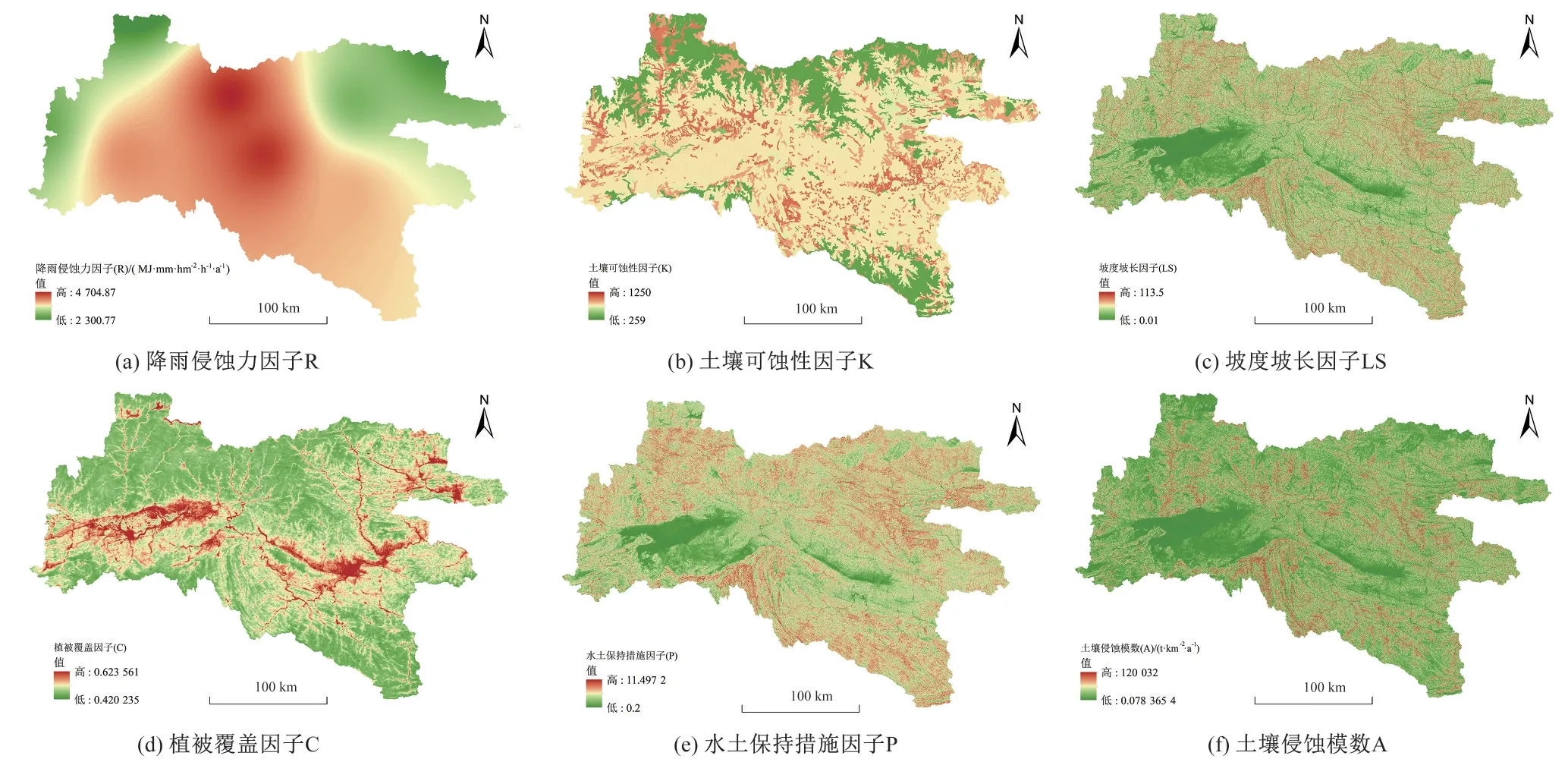

計(jì)算陜西漢江流域2000-2015年每年的土壤侵蝕模數(shù),作出土壤侵蝕模數(shù)的年際變化趨勢(shì)圖(圖3)。由圖3 可知,2000-2015年年平均土壤侵蝕模數(shù)從其線性變化趨勢(shì)可看到總體呈不顯著上升的過程,其年平均線性遞增率為20.85 t/(km2·a),且年平均土壤侵蝕模數(shù)變化幅度較大。2000-2011年呈波動(dòng)上升趨勢(shì),2011-2015 呈下降趨勢(shì),在2011年達(dá)到年平均土壤侵蝕模數(shù)的最高值,為4 612.52 t/(km2·a),最低值出現(xiàn)在2001年,為1 879.75 t/(km2·a),最高值約為最低值的兩倍。其中,2000-2009年,平均土壤侵蝕模數(shù)在一定范圍內(nèi)呈波動(dòng)變化,其中2000-2001年、2003-2004年、2005-2008年為平均土壤侵蝕模數(shù)相對(duì)下降的階段,2001-2003年、2004-2005年、2008-2009年為土壤侵蝕模數(shù)相對(duì)上升的階段,2011-2012年,平均土壤侵蝕模數(shù)又極速下降,之后呈波動(dòng)下降的趨勢(shì),2015年對(duì)比2000年,平均土壤侵蝕模數(shù)降低。

圖3 2000-2015年年平均土壤侵蝕模數(shù)變化圖Fig.3 Change chart of annual average soil erosion modulus from 2000 to 2015

3.2.2 不同等級(jí)土壤侵蝕時(shí)間變化過程分析

根據(jù)SL 190-96《土壤侵蝕強(qiáng)度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,將土壤侵蝕強(qiáng)度劃分為下表所示的6個(gè)等級(jí)(表1)。

表1 土壤侵蝕強(qiáng)度分級(jí)Tab.1 Classification of soil erosion intensity

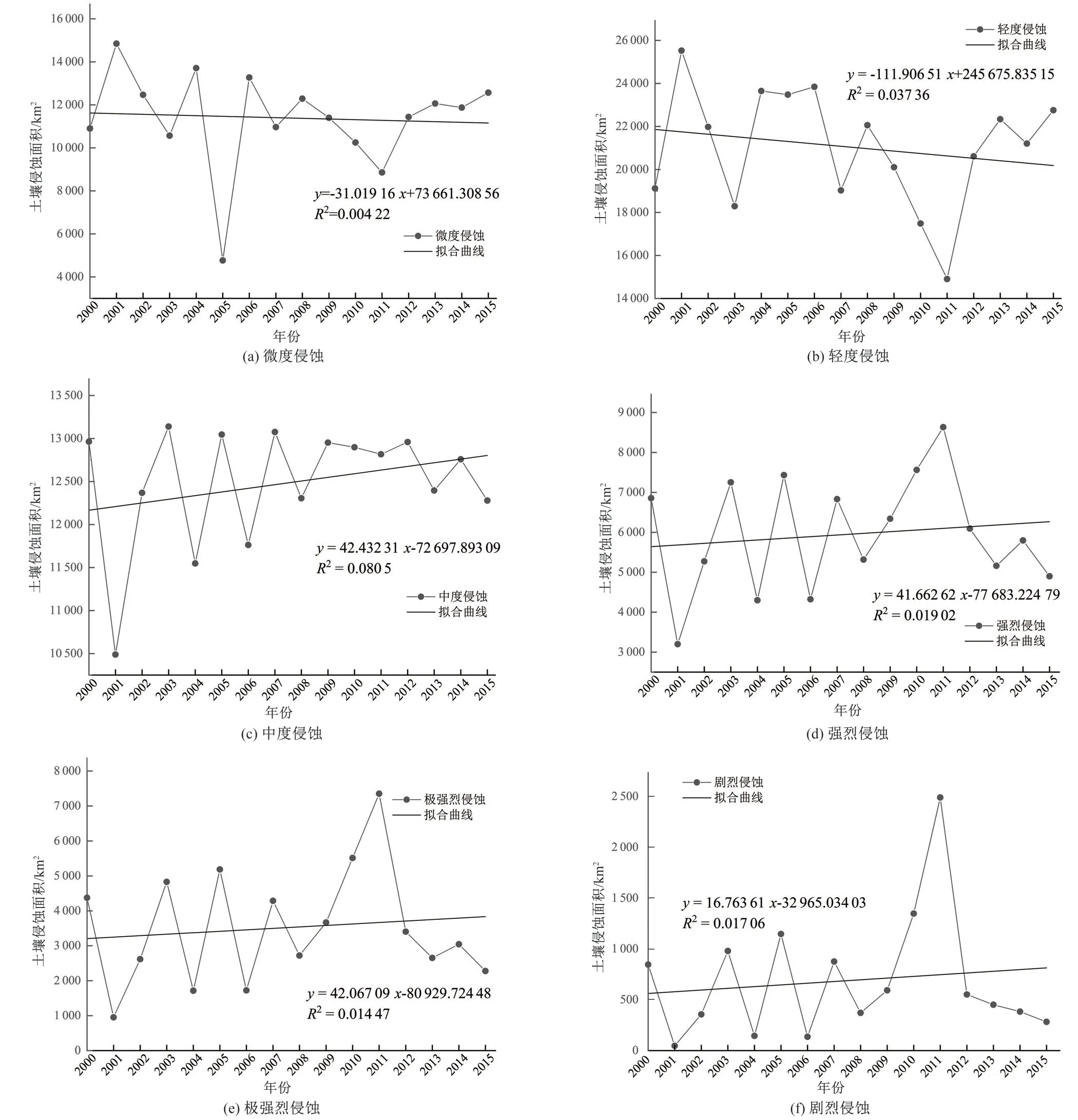

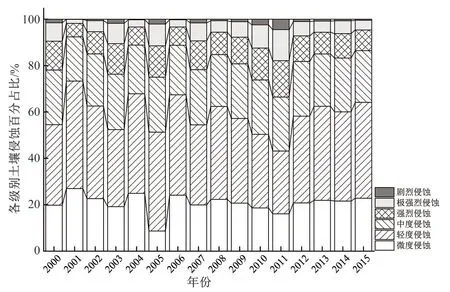

在GIS 中根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)對(duì)土壤侵蝕進(jìn)行重分類,再計(jì)算出2000-2015年不同強(qiáng)度土壤侵蝕的面積,做出2000-2015年不同等級(jí)土壤侵蝕面積的變化趨勢(shì)圖(圖4),統(tǒng)計(jì)各年份不同等級(jí)土壤侵蝕面積占土壤侵蝕總面積百分比,作出各級(jí)別土壤侵蝕百分占比圖(圖5)。

由圖4 可知,2000-2015年不同級(jí)別的土壤侵蝕面積波動(dòng)幅度較大,對(duì)其做一元線性回歸分析后,其中微度侵蝕和輕度侵蝕面積總體呈下降趨勢(shì),下降速率分別為31.02 和111.91 t/(km2·a)。2000-2015年微度侵蝕面積在2001年達(dá)到最高值,在2005年達(dá)到最低值;輕度侵蝕面積在2001年達(dá)到最高值,在2011年達(dá)到最低值。中度侵蝕、強(qiáng)烈侵蝕、極強(qiáng)烈侵蝕和劇烈侵蝕的土壤侵蝕面積總體呈較弱的上升趨勢(shì),上升速率分別為42.43、41.66、42.07 和16.76 t/(km2·a),其中中度侵蝕面積變化波動(dòng)幅度較小,在2001年達(dá)到最低值;強(qiáng)烈侵蝕面積波動(dòng)幅度較大,在2001年達(dá)到最低值,在2011年達(dá)到最高值,極強(qiáng)烈侵蝕和劇烈侵蝕波動(dòng)幅度大,都在2001年達(dá)到最低值,2011年達(dá)到最高值。從各級(jí)別土壤侵蝕百分占比(圖5)來看,微度侵蝕、輕度侵蝕和中度侵蝕面積之和占總體的80%左右,即流域內(nèi)土壤侵蝕的類型主要為微度侵蝕、輕度侵蝕和中度侵蝕,而這三者中輕度侵蝕占比最高,強(qiáng)烈侵蝕、極強(qiáng)烈侵蝕、劇烈侵蝕面積之和占總體的20%左右,即一年內(nèi)較少發(fā)生這幾種類型的土壤侵蝕,而這三者中,強(qiáng)烈侵蝕的占比最高。

圖4 不同土壤侵蝕等級(jí)面積變化過程Fig.4 Area change process of different soil erosion grades

圖5 各級(jí)別土壤侵蝕百分占比圖Fig.5 Percentage of different soil erosion grades

3.3 土壤侵蝕的空間變化過程分析

3.3.1 流域內(nèi)各區(qū)縣土壤侵蝕變化分析

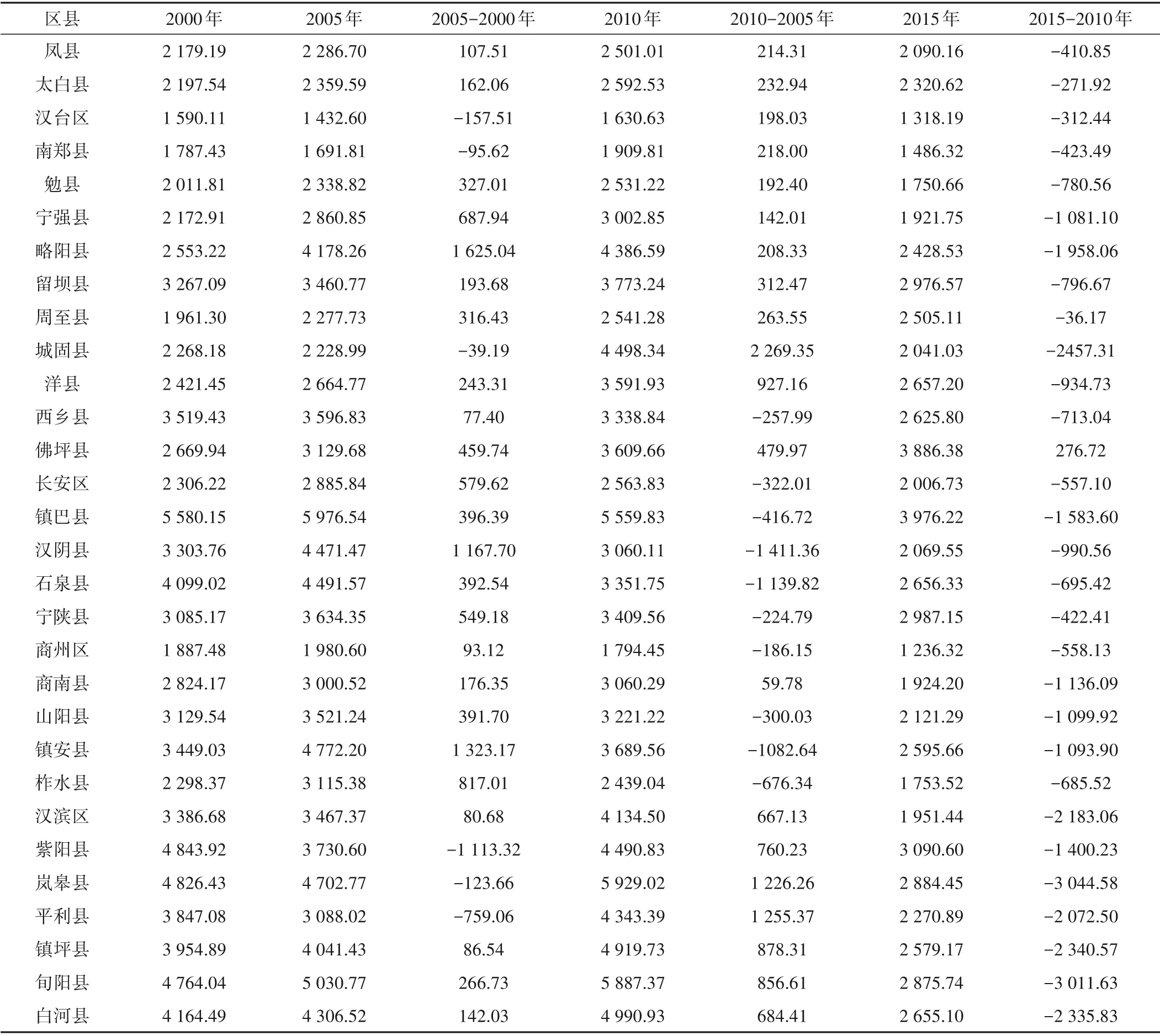

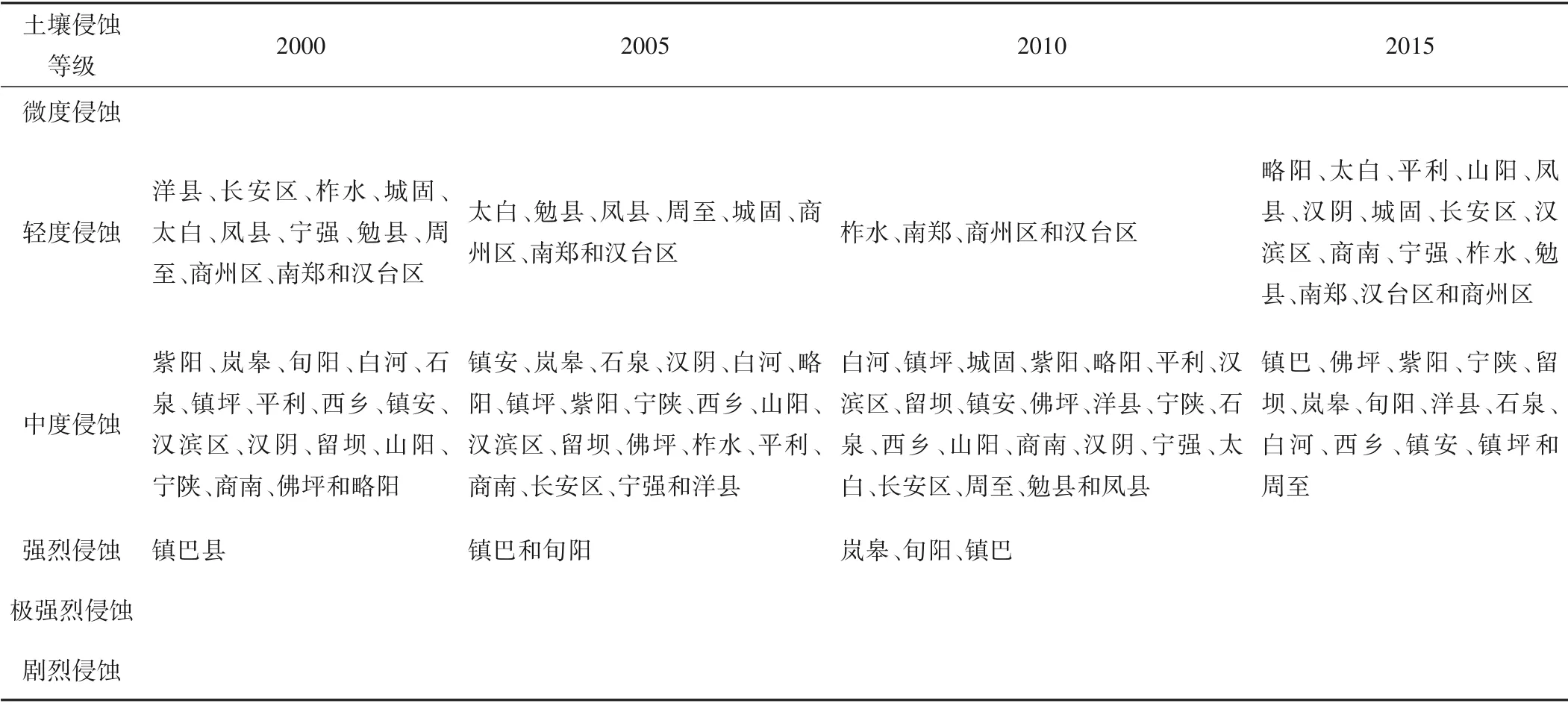

對(duì)流域內(nèi)土壤侵蝕模數(shù)圖選取2000年、2005年、2010年、2015年四期數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,運(yùn)用ArcGIS 軟件,將四期流域土壤侵蝕模數(shù)圖分別與流域的行政邊界進(jìn)行相交,再統(tǒng)計(jì)出各區(qū)縣平均土壤侵蝕模數(shù)(表2)和各區(qū)縣2000年、2005年、2010年和2015年土壤侵蝕類型(表3)。

表2 各區(qū)縣土壤侵蝕模數(shù) t/(km2·a)Tab.2 Soil erosion modulus of each district and county

流域包含30 個(gè)區(qū)縣,2000年土壤侵蝕模數(shù)最高的為鎮(zhèn)巴縣5 580.15 t/(km2·a),最低的為漢臺(tái)區(qū)1 590.11 t/(km2·a);2005年土壤侵蝕模數(shù)最高的為鎮(zhèn)巴縣5 976.54 t/(km2·a),最低的為漢臺(tái)區(qū)1 432.60 t/(km2·a);2000-2005年土壤侵蝕模數(shù)增加的區(qū)縣為略陽、鎮(zhèn)安、漢陰、柞水、寧強(qiáng)、長(zhǎng)安區(qū)、寧陜、佛坪、鎮(zhèn)巴、石泉、山陽、勉縣、周至、旬陽、洋縣、留壩、商南、太白、白河、鳳縣、商州區(qū)、鎮(zhèn)坪、漢濱區(qū)和西鄉(xiāng),土壤侵蝕模數(shù)降低的區(qū)縣為城固、南鄭、嵐皋、漢臺(tái)區(qū)、平利和紫陽。2010年土壤侵蝕模數(shù)最高的為嵐皋縣5 929.02 t/(km2·a),最低的為漢臺(tái)區(qū)1 630.63 t/(km2·a);2005-2010年土壤侵蝕模數(shù)增加的區(qū)縣為城固、平利、嵐皋、洋縣、鎮(zhèn)坪、旬陽、紫陽、白河、漢濱區(qū)、佛坪、留壩、周至、太白、南鄭、鳳縣、略陽、漢臺(tái)區(qū)、勉縣、寧強(qiáng)和商南,土壤侵蝕模數(shù)降低的區(qū)縣為商州區(qū)、寧陜、西鄉(xiāng)、山陽、長(zhǎng)安區(qū)、鎮(zhèn)巴、柞水、鎮(zhèn)安、石泉和漢陰。2015年土壤侵蝕模數(shù)最高的為鎮(zhèn)巴縣3 976.22 t/(km2·a),最低的為商州區(qū)1 236.32 t/(km2·a),2010-2015年土壤侵蝕總體降低,除佛坪縣外其余區(qū)縣土壤侵蝕模數(shù)均降低,土壤侵蝕模數(shù)降低值排名前十的為嵐皋、旬陽、城固、鎮(zhèn)坪、白河、漢濱區(qū)、平利、略陽、鎮(zhèn)巴和紫陽。

由表3 可知,2000年、2005年、2010年和2015年土壤侵蝕類型主要為強(qiáng)烈侵蝕、中度侵蝕和輕度侵蝕。2000年強(qiáng)烈侵蝕的區(qū)縣有1個(gè),中度侵蝕區(qū)縣有17個(gè),輕度侵蝕的區(qū)縣有12個(gè);2005年強(qiáng)烈侵蝕的區(qū)縣有2 個(gè),中度侵蝕的區(qū)縣有20 個(gè),輕度侵蝕的區(qū)縣有8個(gè);2010年強(qiáng)烈侵蝕的區(qū)縣有3個(gè),中度侵蝕的區(qū)縣有23 個(gè),輕度侵蝕的區(qū)縣有4 個(gè);2015年中度侵蝕的區(qū)縣有14個(gè),輕度侵蝕的區(qū)縣有16個(gè)。

表3 2000、2005、2010和2015年各區(qū)縣土壤侵蝕等級(jí)Tab.3 Soil erosion grades of different districts and counties in 2000,2005,2010 and 2015

3.3.2 不同土壤侵蝕強(qiáng)度空間變化

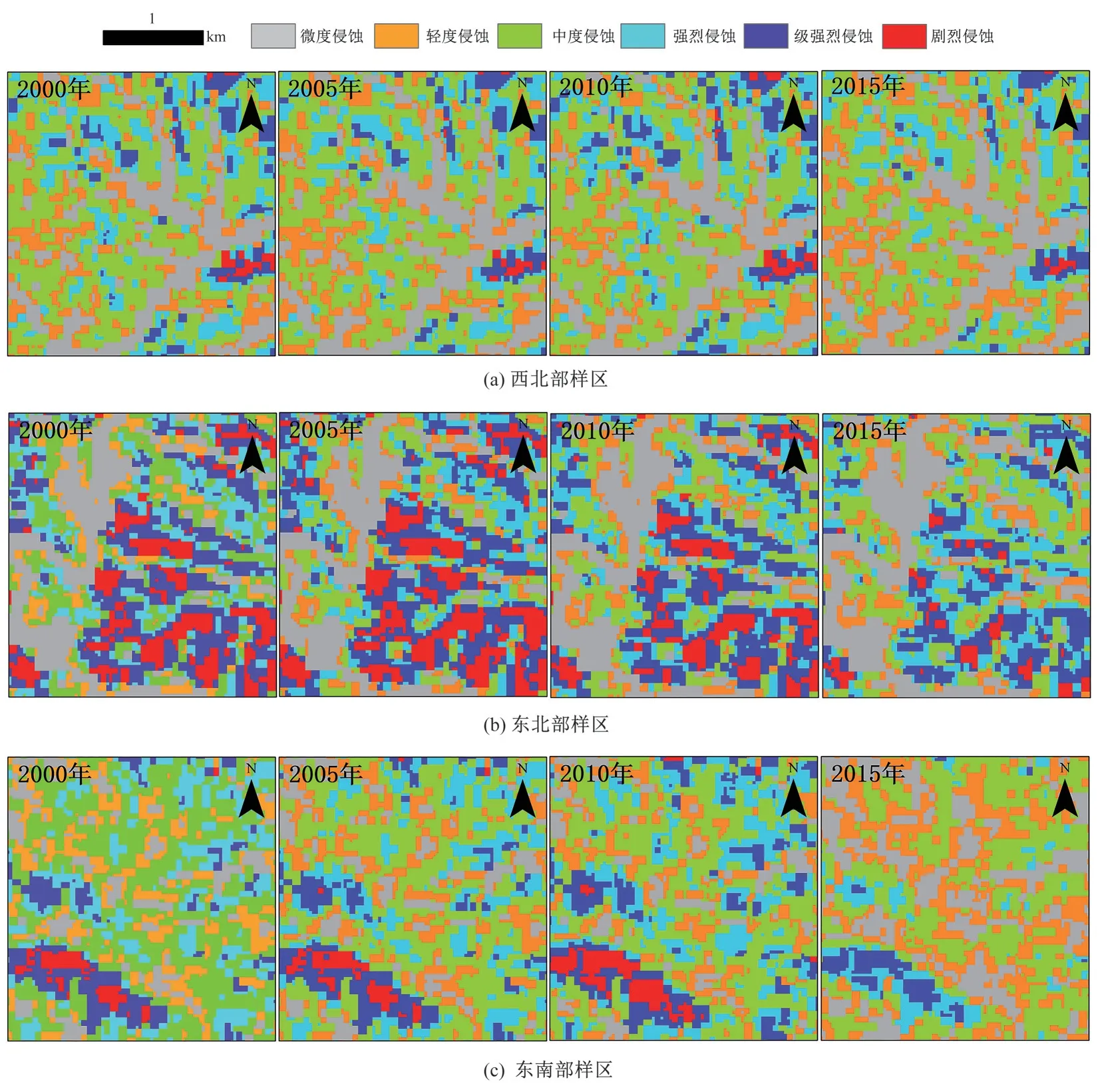

由于陜西省漢江流域面積較大,從整體上不易觀察出不同土壤侵蝕強(qiáng)度空間變化特征,所以本文選取西北部樣區(qū)、東北部樣區(qū)和東南部樣區(qū)3 個(gè)樣區(qū)進(jìn)行空間變化特征分析(樣區(qū)空間位置見圖1)。從2000-2015年等距選取2000年、2005年、2010年和2015年四個(gè)年份進(jìn)行土壤侵蝕空間變化分析(圖6)。

由圖6 可知,西北部樣區(qū)、東北部樣區(qū)和東南部樣區(qū)3 個(gè)樣區(qū)中其土壤侵蝕東北部樣區(qū)最高,東南部樣區(qū)次之,最低的為西北部樣區(qū)。其中,西北部樣區(qū)微度侵蝕和中度侵蝕為主要土壤侵蝕類型,2005年的土壤侵蝕對(duì)比2000年的土壤侵蝕中度侵蝕減少,輕度侵蝕增加,2010年土壤侵蝕對(duì)比2005年的土壤侵蝕其極強(qiáng)烈侵蝕和劇烈侵蝕增多,2015年土壤侵蝕對(duì)比2010年總體降低。東北部樣區(qū)極強(qiáng)烈侵蝕和劇烈侵蝕為主要土壤侵蝕類型,2005年土壤侵蝕對(duì)比2000年土壤侵蝕,極強(qiáng)烈侵蝕和劇烈侵蝕增多,而2010年相對(duì)于2005年土壤侵蝕強(qiáng)度減少,2015年亦減少。東南部樣區(qū)微度侵蝕和中度侵蝕為主要土壤侵蝕類型,2005年和2010年都對(duì)比上一選樣年份土壤侵蝕增加,極強(qiáng)烈侵蝕和劇烈侵蝕增多,2015年對(duì)比2010年土壤侵蝕減少。

圖6 不同區(qū)域不同土壤侵蝕等級(jí)空間變化Fig.6 Spatial variation of different soil erosion grades in different regions

4 討 論

文獻(xiàn)[24]中指出,2010年陜西漢江流域平均土壤侵蝕模數(shù)為3 466 t/(km2.a),且全國(guó)第3次土壤侵蝕調(diào)查結(jié)果顯示,陜西漢江流域平均土壤侵蝕模數(shù)為3 460 t/(km2.a),本研究采用的RUSLE模型計(jì)算出的土壤侵蝕模數(shù)中,2010年平均土壤侵蝕模3 732.80 t/(km2.a),高于文獻(xiàn)[24]和全國(guó)第三次土壤侵蝕調(diào)查結(jié)果中平均土壤侵蝕模數(shù)約270 t/(km2.a),差別不大。對(duì)此,筆者認(rèn)為可能是由于①DEM 數(shù)據(jù)分辨率較低,導(dǎo)致計(jì)算出的影響因子結(jié)果和土壤侵蝕模數(shù)結(jié)果與實(shí)際值有偏差;②本研究在計(jì)算水土保持措施因子時(shí)采用的是坡度替代的方法,流域內(nèi)的淤地壩、梯田等水土保持措施未納入到土壤侵蝕模型計(jì)算結(jié)果中,導(dǎo)致計(jì)算出的土壤侵蝕模數(shù)與實(shí)際值有偏差。

陜西省從1999年開始實(shí)施退耕還林還草工程,并取得了比較好的生態(tài)環(huán)境效果,使得植被覆蓋得到迅速的恢復(fù)和增加[25],王濤[26]的研究結(jié)果表明,坡度>25°區(qū)域可通過改善該區(qū)域植被覆蓋來減少土壤侵蝕,但隨著土地利用的提高和城市用地的擴(kuò)展,植被覆蓋增加速率減慢,并在未來可能會(huì)出現(xiàn)下降的趨勢(shì)[25],所以有針對(duì)性地退耕還林還草,建立生態(tài)保護(hù)區(qū)依然是未來減少土壤侵蝕的有效措施,而且鎮(zhèn)巴、紫陽、嵐皋、旬陽、白河和鎮(zhèn)坪需予以高度重視,改善區(qū)縣內(nèi)土壤侵蝕狀況。相對(duì)于植被覆蓋而言,受降雨影響的侵蝕力因子是土壤侵蝕的控制因子,陜西受季風(fēng)影響,夏季和冬季易出現(xiàn)侵蝕性降水和暴雨,且近年來呈增加的趨勢(shì)[27],但降雨不可控,要減少侵蝕性降雨對(duì)土壤侵蝕的影響,可在土壤侵蝕較大地區(qū)定點(diǎn)實(shí)施水利工程,保持水土。

在進(jìn)行下一步研究時(shí)可改進(jìn)模型參數(shù),提高RUSLE模型計(jì)算的準(zhǔn)確性,此外,本文研究的模型中用到的影響因子主要為自然因子,在今后的研究中可以結(jié)合人為因子,社會(huì)因子,如:耕地變化、建筑用地變化、道路變化、水利工程等全面分析土壤侵蝕變化的影響因素,對(duì)其進(jìn)行更為深入的研究,為政府部門、環(huán)保部門等提供理論基礎(chǔ),為未來更好實(shí)施退耕還林政策提供方法和措施。

5 結(jié) 論

(1)研究區(qū)2000-2015年土壤侵蝕模數(shù)變化在時(shí)間上波動(dòng)較大,2000-2011年土壤侵蝕模數(shù)呈波動(dòng)上升趨勢(shì),在2011年達(dá)到最大值,2001年達(dá)到最小值,2011-2015年土壤侵蝕模數(shù)呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。在空間上,流域的土壤侵蝕模數(shù)的高值主要分布在流域的北部和東南部高山丘陵地帶,低值分布在流域的中部平原盆地地區(qū),從區(qū)縣來看,土壤侵蝕模數(shù)的高值主要分布在西鄉(xiāng)縣的東南部、鎮(zhèn)巴、紫陽、嵐皋、平利、鎮(zhèn)坪、旬陽、鎮(zhèn)安、留壩、城固縣的北部、佛坪,土壤侵蝕模數(shù)的低值主要分布在勉縣、南鄭、西鄉(xiāng)縣的北部。

(2)研究區(qū)土壤侵蝕按類型劃分侵蝕面積占比較高的為微度侵蝕、輕度侵蝕和中度侵蝕,劇烈侵蝕占比最低。就各級(jí)別土壤侵蝕變化趨勢(shì)來看,微度侵蝕和輕度侵蝕呈下降趨勢(shì),中度侵蝕、強(qiáng)烈侵蝕、極強(qiáng)烈侵蝕和劇烈侵蝕呈微弱上升趨勢(shì),而且各級(jí)別土壤侵蝕模數(shù)變化波動(dòng)較大。

(3)從流域內(nèi)各區(qū)縣土壤侵蝕模數(shù)來看,2000年、2005年、2010年、2015年四年中土壤侵蝕模數(shù)排名都為前十的區(qū)縣有鎮(zhèn)巴、紫陽、嵐皋、旬陽、白河和鎮(zhèn)坪。2000年鎮(zhèn)巴縣土壤侵蝕模數(shù)最高,且為強(qiáng)烈侵蝕,漢臺(tái)區(qū)土壤侵蝕模數(shù)最低;2005年鎮(zhèn)巴縣土壤侵蝕模數(shù)最高,漢臺(tái)區(qū)土壤侵蝕模數(shù)最低,鎮(zhèn)巴縣和旬陽縣為強(qiáng)烈侵蝕;2010年嵐皋縣土壤侵蝕模數(shù)最高,漢臺(tái)區(qū)土壤侵蝕模數(shù)最低,嵐皋、旬陽和鎮(zhèn)巴為強(qiáng)烈侵蝕;2015年鎮(zhèn)巴縣土壤侵蝕模數(shù)最高,商州區(qū)土壤侵蝕模數(shù)最低。從各區(qū)縣土壤侵蝕變化來看,2000-2005年,土壤侵蝕模數(shù)增加的區(qū)縣有24個(gè),土壤侵蝕模數(shù)降低的區(qū)縣有4 個(gè);2005-2010年,土壤侵蝕模數(shù)增加的區(qū)縣有20 個(gè),土壤侵蝕模數(shù)降低的區(qū)縣有10 個(gè);2010-2015年,土壤侵蝕模數(shù)總體降低。

(4)從各級(jí)別土壤侵蝕分布來看,流域的西北部樣區(qū)微度侵蝕和中度侵蝕是主要的土壤侵蝕類型,東北部樣區(qū)極強(qiáng)烈侵蝕和劇烈侵蝕是主要的土壤侵蝕類型,東南部樣區(qū)微度侵蝕和中度侵蝕是主要的土壤侵蝕類型。 □