河西走廊水資源開發(fā)利用誘發(fā)土壤鹽漬化的風(fēng)險評價

袁廣祥,陳德文,朱井生,張路青,曾慶利,王小東

(1.華北水利水電大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院,鄭州450046;2.中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所,中國科學(xué)院頁巖氣與地質(zhì)工程重點實驗室,北京100029;3.中國科學(xué)院大學(xué)地球與行星科學(xué)學(xué)院,北京100049)

0 引 言

土壤鹽漬化是一種土地退化現(xiàn)象,制約著農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[1]。風(fēng)險評價是預(yù)測鹽漬化發(fā)展演化,遏制或治理鹽漬化的必要措施。因此,國內(nèi)外眾多學(xué)者開展了相關(guān)研究2。如Trian?tafilis et.al 針對灌溉水質(zhì)引起的鹽漬化風(fēng)險,建立鹽分平衡模型,進(jìn)行土壤鹽漬化風(fēng)險評價研究[3];Lambel et.al 利用Landsat影像,基于GIS 模型,預(yù)測由地下水上升引起土壤鹽漬化的風(fēng)險[4];李冬順等引入災(zāi)害風(fēng)險理論,建立土壤鹽漬化風(fēng)險評價模型,并對蘇北灘涂土壤鹽漬化風(fēng)險進(jìn)行評價[5];黨玉構(gòu)建了伊犁河南岸土壤鹽漬化風(fēng)險評價指標(biāo)體系,并根據(jù)評價結(jié)果提出了適宜的水資源開發(fā)利用措施[6];Angela Libutti et.al 建立了水鹽平衡模型,對番茄種植誘發(fā)的土壤鹽漬化風(fēng)險進(jìn)行評價[7];Sameh et.al 采用地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)的概率克里格法,借助3S 技術(shù)對土壤鹽漬化風(fēng)險進(jìn)行評價[8]。

河西走廊位于甘肅省西北部,南部與祁連山接壤,四周被沙漠包圍,氣候干旱,降水稀少,蒸發(fā)強(qiáng)烈。在此生態(tài)環(huán)境脆弱的背景下,人類活動尤其是水資源不合理開發(fā)利用導(dǎo)致該地區(qū)土地鹽漬化災(zāi)害日趨嚴(yán)重。土壤鹽漬化已成為限制該地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的主要因素之一。因此,自20 世紀(jì)50年代,就開始了對該地區(qū)鹽漬化的研究[9],如陳麗娟等用數(shù)值方法對疏勒河灌區(qū)垂直洗鹽制度進(jìn)行了研究[10],對民勤綠洲土壤水鹽空間分布特征及鹽漬化成因進(jìn)行了分析[11];孟雪等研究了黑河中游水循環(huán)過程對土壤鹽分特征的影響[12];李會亞等研究了民勤綠洲灌區(qū)土壤全鹽及鹽基離子的空間變異特征和分布規(guī)律[13];劉金榮等對河西走廊土壤鹽漬化的成因和修復(fù)措施進(jìn)行了研究[14,15];楊自輝等對河西走廊鹽漬化成因進(jìn)行了分析,提出了一套鹽堿地治理模式[16]。目前的研究主要集中在鹽漬化的成因、土壤改良等方面,對河西走廊土壤鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險評價的研究很少。因此,本文擬對河西走廊土壤鹽漬化災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險區(qū)劃和評價,以期為該地區(qū)鹽漬化災(zāi)害治理和水資源合理開發(fā)利用提供理論依據(jù)。

1 水資源開發(fā)利用在河西走廊土壤鹽漬化的作用

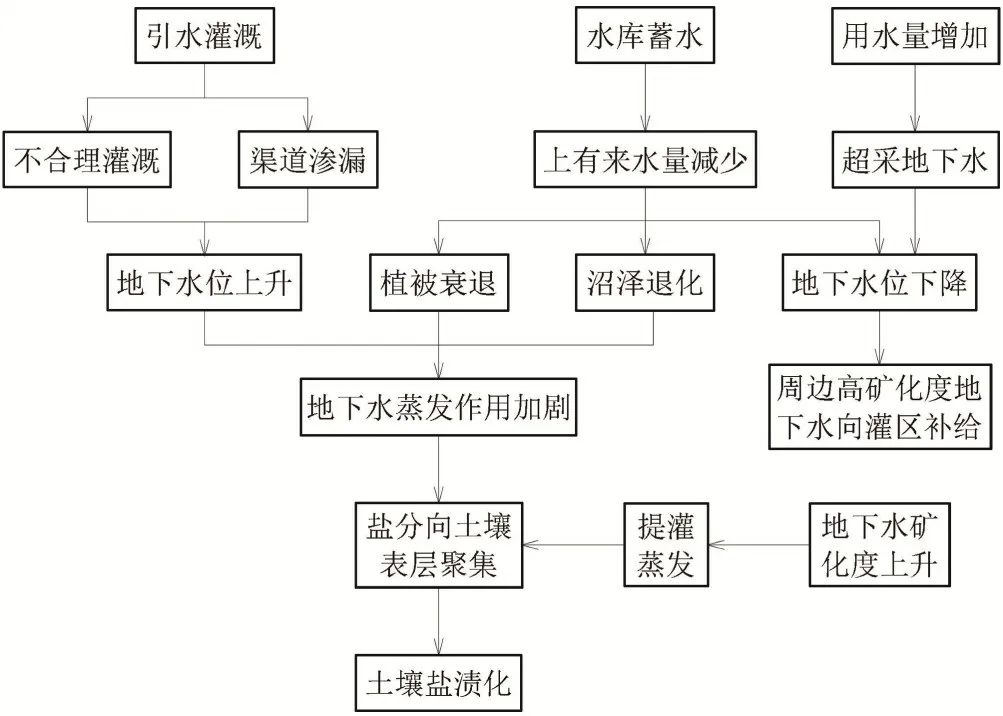

河西走廊土壤鹽漬化的形成因素主要有氣候、地形地貌、巖土體性質(zhì)、生物積鹽、水資源的開發(fā)利用等[11,12]。從20 世紀(jì)50年代起,人們通過修渠、打井等一系列手段,加大了水資源的開采。而20 世紀(jì)60年代以來河西走廊鹽漬化速度明顯加快。21 世紀(jì)以來,河西走廊地區(qū)開始修復(fù)和改進(jìn)輸水管道,推廣節(jié)水技術(shù),加強(qiáng)水資源利用調(diào)控,土壤鹽漬化速率明顯降低。由此可知,水資源的開發(fā)利用在河西走廊土壤鹽漬化的過程中起著重要作用,主要體現(xiàn)在以下幾個方面(圖1)。

圖1 水資源開發(fā)利用誘發(fā)土壤鹽漬化示意圖Fig.1 Soil salinization induced by water resources development and utilization in Hexi Corridor

(1)不合理的灌溉。農(nóng)田引水灌溉采用串灌、漫灌等傳統(tǒng)的灌溉方式,使得灌溉水量過多進(jìn)而大量滲入地下,地下水位逐漸升高。在強(qiáng)烈的蒸發(fā)作用下,鹽分向土壤表層聚集,導(dǎo)致土壤次生鹽漬化的發(fā)生。

(2)渠道滲漏。早期水渠多為土渠或漿砌石襯砌,滲漏嚴(yán)重,使渠道沿線地下水位上升,在當(dāng)?shù)貜?qiáng)蒸發(fā)作用下,鹽分大量向上聚集,導(dǎo)致渠道沿線發(fā)生土壤次生鹽漬化。

(3)上游來水量減少。河流上游修建大量水庫蓄水,導(dǎo)致上游來水量大幅減少,下游土壤和地下水失去河水的補(bǔ)給,引起區(qū)域地下水位下降,使部分沼澤退化,在強(qiáng)烈的蒸發(fā)濃縮作用下,致使地表聚集大量鹽分,形成鹽堿地。

2 數(shù)據(jù)來源及處理方法

2.1 遙感數(shù)據(jù)

選取STRM 系統(tǒng)的DEM 數(shù)字高程(90 m 分辨率)模型數(shù)據(jù),在ENVI 平臺下,經(jīng)過輻射校正和幾何校正的Landsat-8 光學(xué)遙感數(shù)據(jù),初步獲取水利工程、地質(zhì)環(huán)境、土地利用類型、鹽漬化分布等方面的數(shù)據(jù)。

2.2 現(xiàn)場調(diào)查數(shù)據(jù)

根據(jù)遙感解譯結(jié)果,開展現(xiàn)場調(diào)查,對現(xiàn)有文獻(xiàn)資料及遙感影像解譯結(jié)果進(jìn)行驗證、補(bǔ)充,如圖2為高臺縣某地土壤鹽漬化現(xiàn)狀。在一些關(guān)鍵位置,采取水樣、巖樣、土樣等進(jìn)行分析,獲取準(zhǔn)確的與土壤鹽漬化有關(guān)的數(shù)據(jù)。

圖2 高臺縣某地土壤鹽漬化Fig.2 Soil salinization in Gaotai

2.3 統(tǒng)計數(shù)據(jù)

土壤鹽漬化風(fēng)險評價需要利用已有的統(tǒng)計數(shù)據(jù),主要包括:

(1)甘肅省水利廳《2018 甘肅省水資源公報》,主要提供水資源開發(fā)利用數(shù)據(jù)。

(2)中國科學(xué)院資源環(huán)境科學(xué)與數(shù)據(jù)中心、氣象數(shù)據(jù)、1∶100 萬土壤類型圖等數(shù)據(jù),其中社會經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)包括經(jīng)濟(jì)密度和人口密度。

2.4 數(shù)據(jù)處理方法

傳統(tǒng)的風(fēng)險評價一般以行政區(qū)為基本單元,行政尺度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并不能精確代表區(qū)域特征。為了提高研究結(jié)果的精度和可信度,本文采用GIS 網(wǎng)格方法,使用ArcGIS 軟件創(chuàng)建5 km×5 km精度的矢量網(wǎng)格,利用空間疊加、掩膜提取等GIS矢量數(shù)據(jù)和柵格數(shù)據(jù)的特有處理技術(shù),將所有指標(biāo)進(jìn)行了網(wǎng)格化處理,使每個網(wǎng)格矢量文件中都包含所需要的指標(biāo)信息,使風(fēng)險評價結(jié)果更為精確。

3 水資源開發(fā)利用誘發(fā)鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險評價方法

3.1 研究方法

災(zāi)害風(fēng)險指未來若干年內(nèi)可能達(dá)到的災(zāi)害程度及其發(fā)生的可能性,是危險性、暴露性和脆弱性相互綜合作用的結(jié)果,可表示為:自然災(zāi)害風(fēng)險=危險性×暴露性×脆弱性[17]。

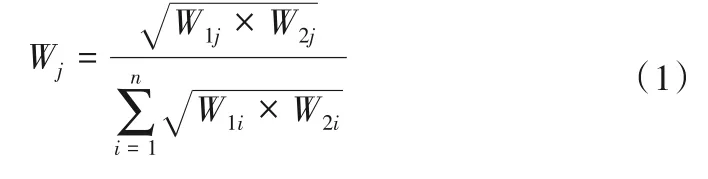

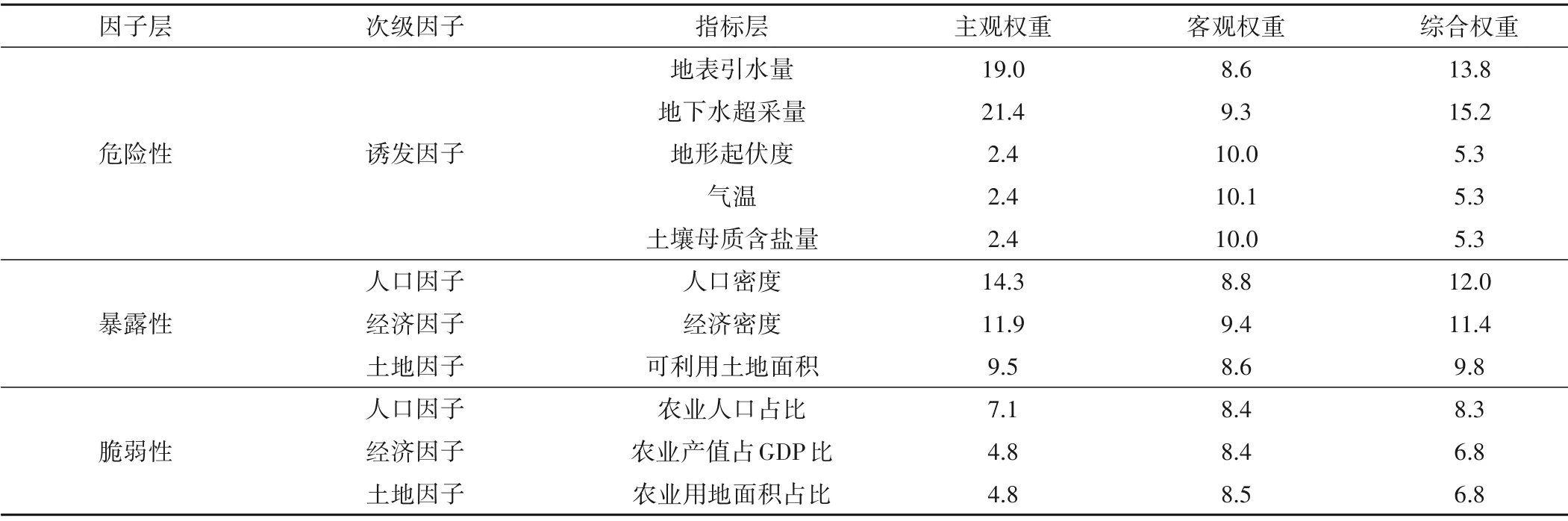

為準(zhǔn)確評價災(zāi)害風(fēng)險,反映指標(biāo)間相對競爭激烈程度和指標(biāo)實際重要程度,確定各評價因子的權(quán)重是關(guān)鍵。使用層次分析法計算出主觀權(quán)重W1j,熵權(quán)法計算出客觀權(quán)重W2j,最后運用最小相對信息熵原理[公式(1)]計算二者權(quán)重的綜合值,作為最終的權(quán)重值Wj,可以有效減少主客觀帶來的誤差[18]。

式中:Wj為j指標(biāo)的綜合權(quán)重;W1j為指標(biāo)j的主觀權(quán)重;W2j為指標(biāo)j的客觀權(quán)重。

3.2 評價因子與評價指標(biāo)選取

根據(jù)評價因子選取的適用性、可操作性、科學(xué)性、主導(dǎo)性等原則[19,20],從危險性、脆弱性、暴露性三個層面選取評價因子,確定每個因子的評價指標(biāo)。

(1)危險性。危險性可以采用誘發(fā)因子和環(huán)境因子兩個方面的指標(biāo)表征。誘發(fā)因子主要包括地表引水和地下水開采兩個方面;環(huán)境因子主要包括氣候、地質(zhì)、地形等。

①地表引水。地表水主要用于農(nóng)田灌溉。用于灌溉的水越多,地下水位上升越高,鹽分向土壤表層聚集越嚴(yán)重,發(fā)生鹽漬化災(zāi)害的風(fēng)險越大。

②地下水開采:開采的地下水也是主要用于農(nóng)田灌溉,地下水超采越嚴(yán)重,地下水位下降越明顯,周圍高礦化度地下水向機(jī)井部位匯集,提灌的水礦化度增高,在蒸發(fā)作用下,鹽分向土壤表層聚集,土壤鹽漬化加重。

③氣候:氣候要素主要包括氣溫、降水、蒸發(fā)量和濕度等。河西走廊氣候干燥,降水量小,蒸發(fā)量大,溶解在水中的鹽分容易在土壤表層積聚。

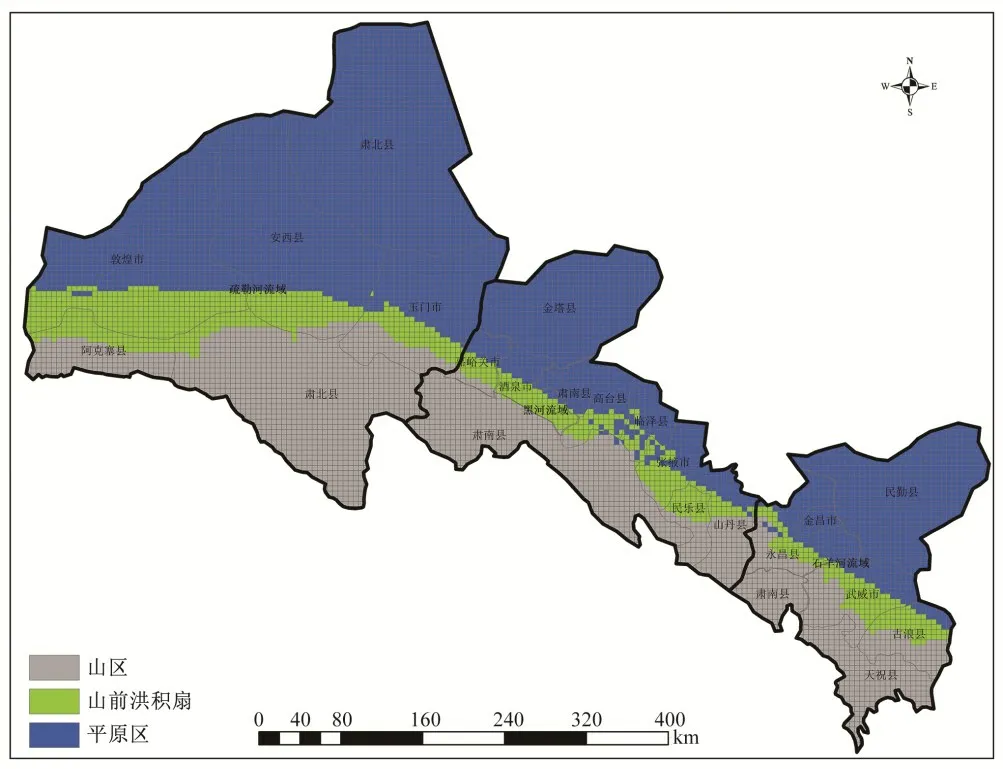

④地形:河西走廊地形可分為三大類:山地、山前洪積扇區(qū)和平原區(qū)。河西走廊平原區(qū)鹽漬土分布面積占全省鹽漬土的97%,土壤鹽漬化危害較為嚴(yán)重[21]。

⑤地質(zhì):土壤母質(zhì)的含鹽量表征地質(zhì)條件,土壤母質(zhì)的含鹽量越多,鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險越大。

(2)暴露性指標(biāo)。河西走廊土壤鹽漬化暴露性的因子主要包括人口因子、經(jīng)濟(jì)因子和土地因子,分別選取人口密度、經(jīng)濟(jì)密度和可利用土地面積表征。

①人口密度:人口密度越大,遭受鹽漬化災(zāi)害可能性的人群越多。

②經(jīng)濟(jì)密度:經(jīng)濟(jì)密度越大,因鹽漬化災(zāi)害引起經(jīng)濟(jì)損失的可能性越大。

③可利用土地面積:可利用土地面積越大,鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險越大。

(3)脆弱性指標(biāo)。表征土壤鹽漬化脆弱性的因子主要包括人口因子、經(jīng)濟(jì)因子和土地因子,分別選取農(nóng)業(yè)人口占比/農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占GDP比值和農(nóng)業(yè)用地面積表征。

①農(nóng)業(yè)人口占比:農(nóng)業(yè)人口比重越大,造成的鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險越大。

②農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占GDP比:農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占GDP比越高鹽漬化風(fēng)險越大。

③農(nóng)業(yè)用地面積:農(nóng)業(yè)用地面積越高,鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險越高。

3.3 評價指標(biāo)體系的構(gòu)建

根據(jù)上述11 個指標(biāo)構(gòu)建河西走廊鹽漬化化災(zāi)害風(fēng)險評價指標(biāo)體系,利用熵組合權(quán)重法分別計算各指標(biāo)的綜合權(quán)重(表1),用于評價鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險的大小程度。

表1 土壤鹽漬化風(fēng)險評價指標(biāo) %Tab.1 Risk assessment index of soil salinization

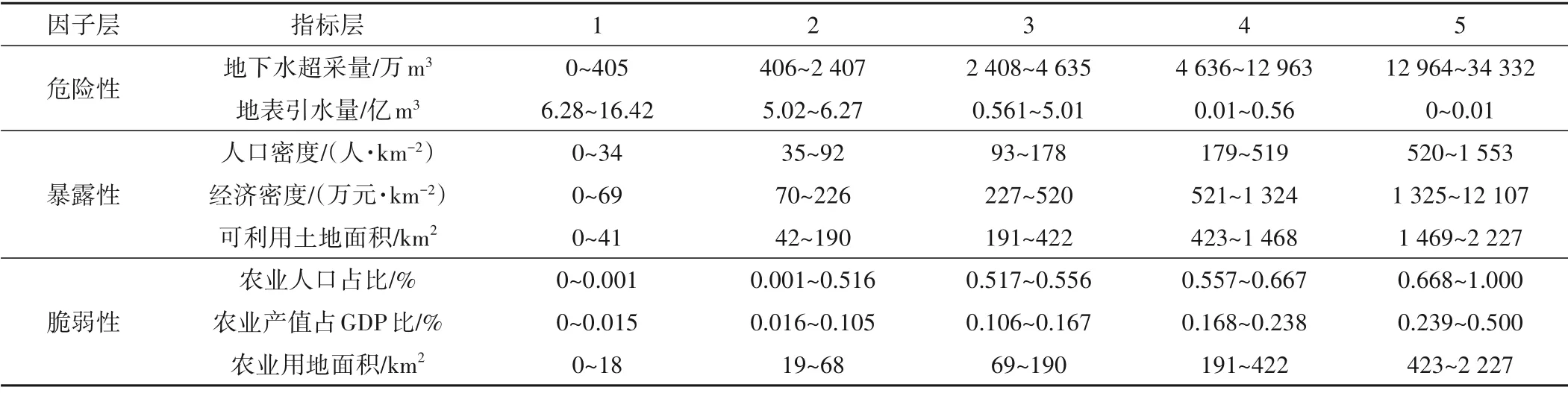

利用自然間斷點分級法[22],結(jié)合研究區(qū)自然地理、社會經(jīng)濟(jì)特點及其對鹽漬化災(zāi)害影響的實際情況,確定各項評價指標(biāo)的分級標(biāo)準(zhǔn),得到河西走廊鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險評價的分級標(biāo)準(zhǔn)(表2)。1級表示風(fēng)險性最低,5級表示風(fēng)險性最高。

表2 土壤鹽漬化風(fēng)險評估指標(biāo)分級標(biāo)準(zhǔn)Tab.2 Classification standard for risk assessment index of soil salinization

3.4 鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險評價模型的建立

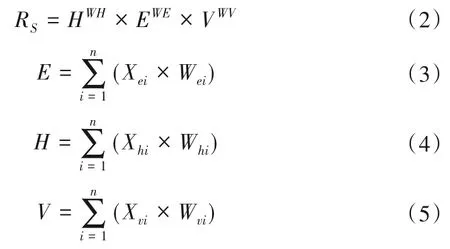

參考其他災(zāi)害風(fēng)險評價模型[23-27],并根據(jù)加權(quán)綜合評價法的原理建立河西走廊鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險評價模型,以權(quán)重來反映各評價因子在風(fēng)險評價的不同地位。具體模型如下:

式中:RS是鹽漬化風(fēng)險指數(shù),表示鹽漬化風(fēng)險程度,RS值越大,風(fēng)險程度越大;H、E、V表示相應(yīng)的危險性、暴露性和脆弱性指數(shù);W為指標(biāo)權(quán)重值,表示各指標(biāo)對于形成災(zāi)害風(fēng)險的因子的相對重要性;X為各評價指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值。

根據(jù)式(2)~(5),對河西走廊鹽漬化災(zāi)害的危險性、暴露性和脆弱性進(jìn)行評價,并計算出河西走廊鹽漬化風(fēng)險指數(shù)。利用自然間斷點分級法,將風(fēng)險指數(shù)劃分為極高、高、中等、低和極低5 個等級,最后得到河西走廊鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險評價與區(qū)劃結(jié)果。

4 鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險評價結(jié)果分析

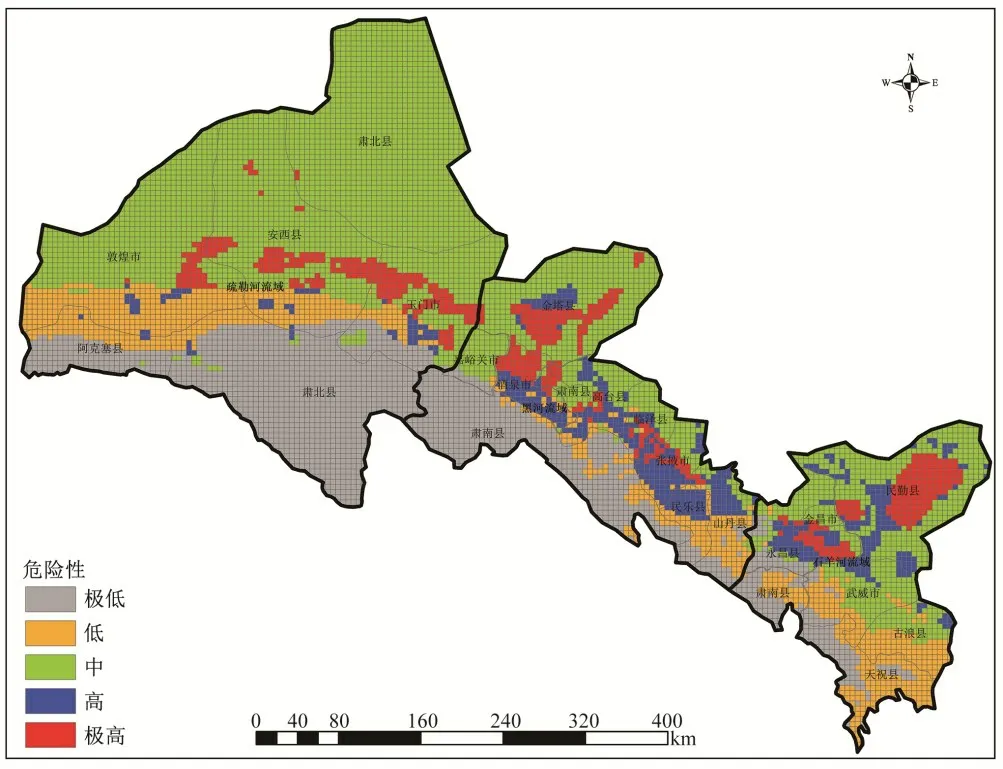

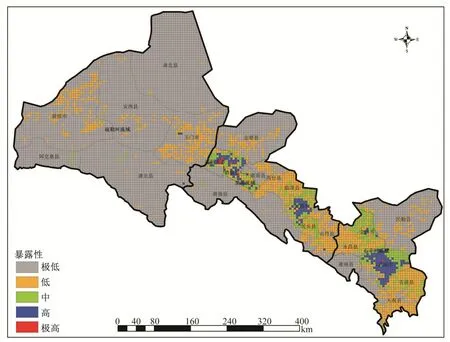

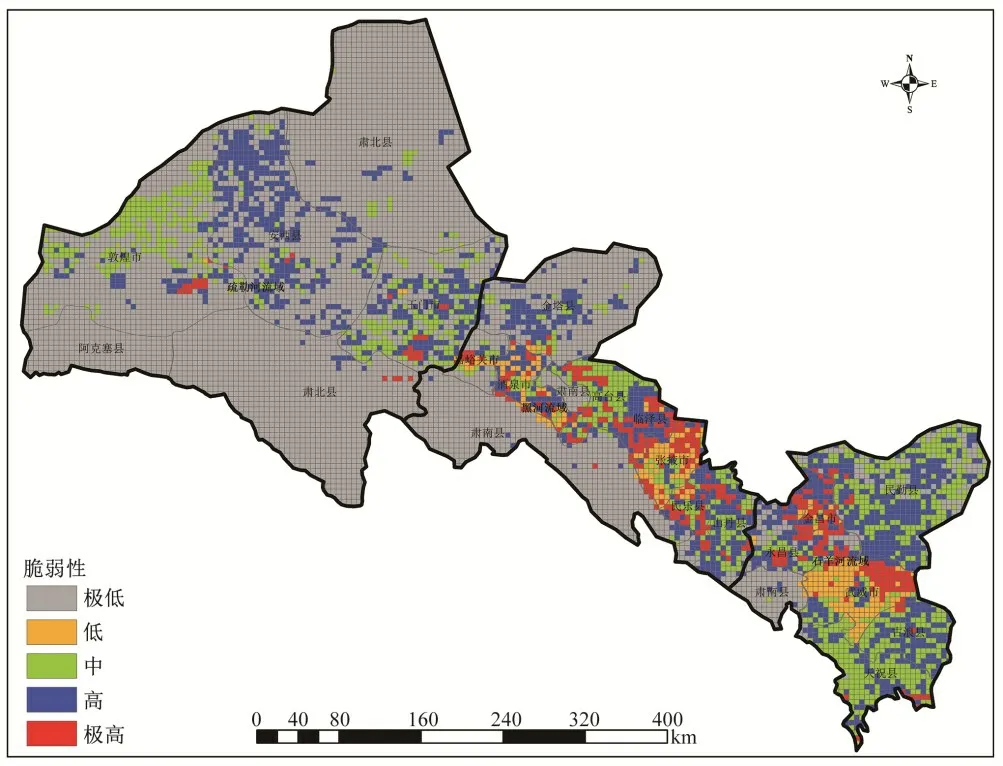

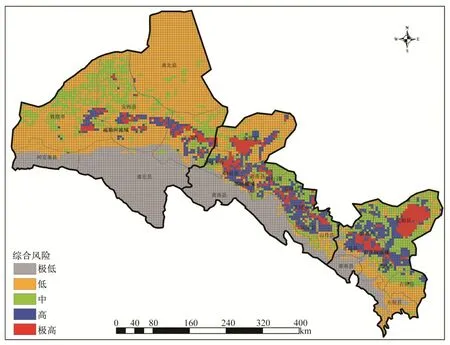

根據(jù)上述鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險評價體系,分別對河西走廊鹽漬化的危險性、暴露性和脆弱性進(jìn)行評價(圖3~圖5)。在此基礎(chǔ)上,對河西走廊鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險進(jìn)行評價,評價結(jié)果如圖6和表3所示。

圖3 河西走廊鹽漬化災(zāi)害危險性評價結(jié)果Fig.3 Danger assessment results of salinization disaster in Hexi Corridor

圖4 河西走廊鹽漬化災(zāi)害暴露性評價結(jié)果Fig.4 Exposure assessment results of salinization disaster in Hexi Corridor

圖5 河西走廊鹽漬化災(zāi)害脆弱性評價結(jié)果Fig.5 Vulnerability assessment results of salinization disaster in Hexi Corridor

圖6 河西走廊鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險評價結(jié)果Fig.6 Risk assessment results of salinization disaster in Hexi Corridor

從圖3~圖7和表3可以看出,河西走廊鹽漬化風(fēng)險呈現(xiàn)出2個明顯的特點:

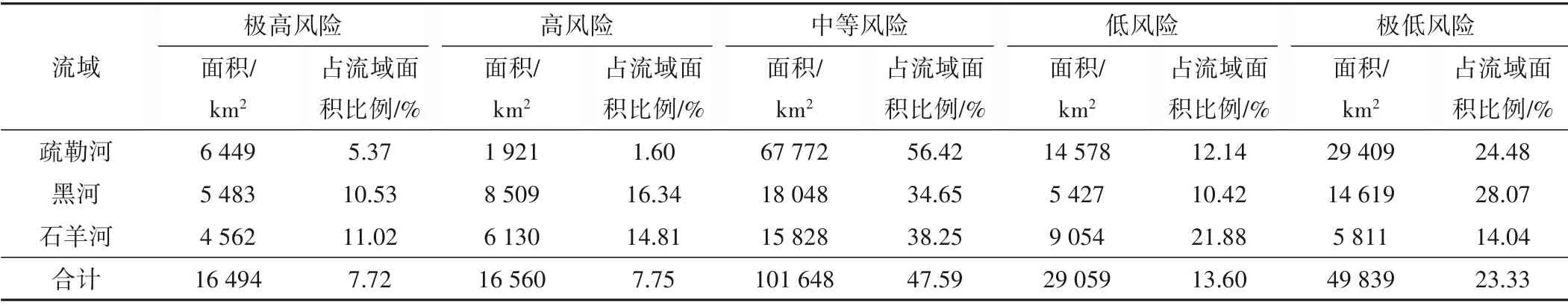

表3 河西走廊鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險評價結(jié)果Tab.3 Risk assessment results of salinization disaster in Hexi Corridor

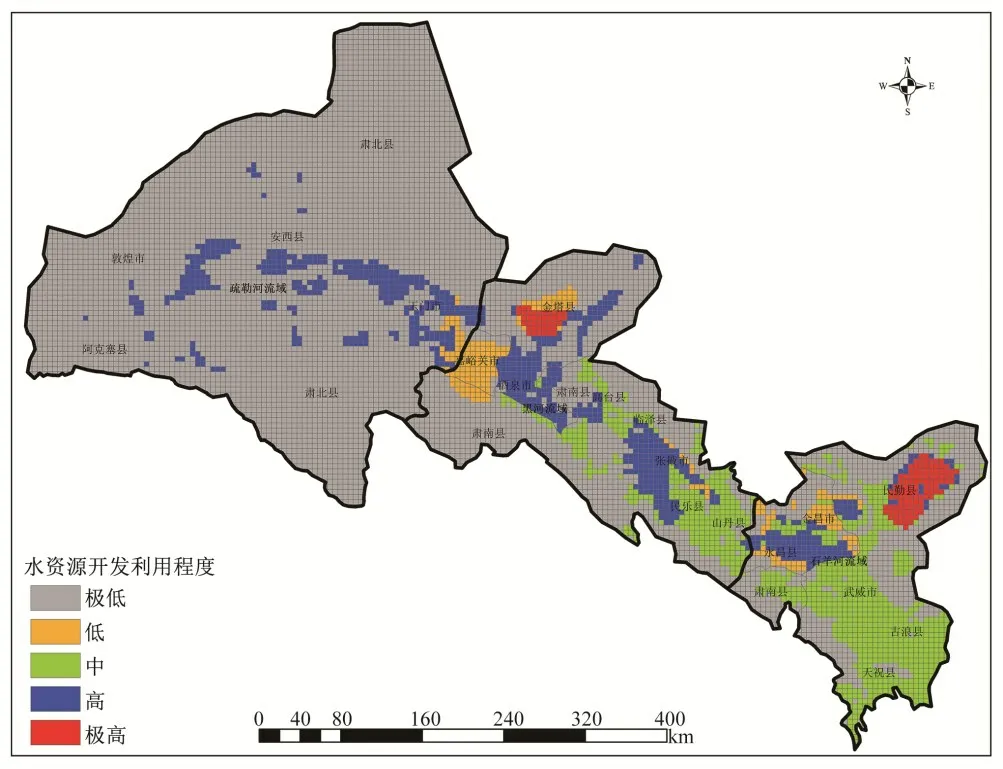

(1)高和極高風(fēng)險區(qū)域呈帶狀集中分布在流域中下游平原區(qū)。土壤鹽漬化的形成條件包括孕災(zāi)環(huán)境和致災(zāi)因子兩個方面。孕災(zāi)環(huán)境主要有氣候、地形地貌、巖土體性質(zhì)等因素。這些因素是相對穩(wěn)定的,但具有明顯的分帶性。氣候可分為山區(qū)和平原區(qū)兩種氣候;地形地貌和巖土體性質(zhì)可分為山區(qū)、山前洪積扇區(qū)和河流下游平原區(qū)三個帶(圖7)。山前洪積扇地下水埋藏較深,鹽漬化相對較輕;扇緣及下游平原區(qū)地下水埋藏較淺,蒸發(fā)作用強(qiáng)烈,鹽漬化嚴(yán)重。致災(zāi)因子主要是水資源的開發(fā)利用,山前洪積扇扇緣及其下游平原區(qū)是人口聚集區(qū),武威、張掖、酒泉、嘉峪關(guān)等城市均分布在這一地區(qū),也是農(nóng)田分布區(qū),水資源開發(fā)利用程度很高(圖8),鹽漬化風(fēng)險嚴(yán)重。

圖7 土壤鹽漬化孕災(zāi)環(huán)境分帶Fig.7 Environmental zoning of soil salinization

圖8 水資源開發(fā)利用程度分區(qū)Fig.8 Division of water resources development and utilization

(2)東部比西部嚴(yán)重。石羊河流域和黑河流域的鹽漬化風(fēng)險比疏勒河流域嚴(yán)重。從圖7 可以看出,河西走廊從東向西孕災(zāi)環(huán)境相似,之所以東部嚴(yán)重,主要是由于東部地區(qū)人口相對密集,水資源開發(fā)利用程度高。尤其是在石羊河下游,自蔡旗斷面以下,石羊河干流注入紅崖山水庫,經(jīng)輸水渠進(jìn)入紅崖山灌區(qū)農(nóng)田,加之灌區(qū)內(nèi)開挖機(jī)井7 600 多眼[28],水資源開發(fā)利用程度高,因此土壤鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險極高。黑河流域水庫、水渠、機(jī)井等水利工程集中分布區(qū),同樣為災(zāi)害風(fēng)險極高區(qū)。

5 討論與結(jié)論

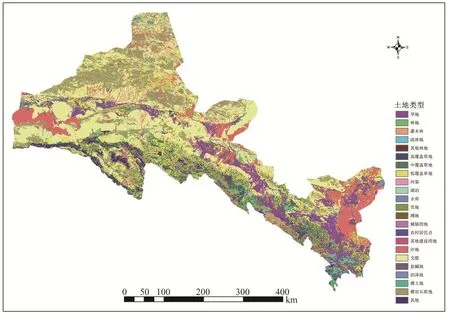

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)(圖3 和圖9)可知,高臺縣和民勤縣的土壤鹽漬化較為嚴(yán)重,鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險較高(圖6),說明評價結(jié)果與實際調(diào)查情況基本吻合。根據(jù)遙感數(shù)據(jù)(圖7 和圖10)可知河西走廊土地情況,鹽漬化災(zāi)害高風(fēng)險區(qū)分布在平原區(qū)和人口相對密集地帶,說明評價結(jié)果與實際土地利用情況基本一致。研究區(qū)鹽漬化土地主要分布在河西走廊各河流的下游平原區(qū)[29,30]。如:石羊河流域:民勤縣的湖區(qū)、泉山一帶;黑河流域:酒泉的東部和北部、金塔;疏勒河流域:敦煌的北部和西部。河西走廊鹽漬化災(zāi)害風(fēng)險評價結(jié)果(圖6)與之基本吻合。

圖9 民勤縣某地土壤鹽漬化Fig.9 Soil salinization in Minqin

圖10 河西走廊土地利用類型Fig.10 Land use types in Hexi Corridor

河西走廊地處西北內(nèi)陸,氣候干旱,降水稀少,蒸發(fā)強(qiáng)烈,在特殊的地質(zhì)和地形地貌條件下,形成了土壤鹽漬化的孕育環(huán)境。人類活動,尤其是水資源不合理開發(fā)利用成為土壤鹽漬化的誘發(fā)因素。

以5 km×5 km尺度標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)格為河西走廊鹽漬化災(zāi)害評價基本單元,在危險性、脆弱性和暴露性評價的基礎(chǔ)上,得到了河西走廊土壤鹽漬化風(fēng)險分區(qū),其中,極高風(fēng)險區(qū)占7.72%,高風(fēng)險區(qū)占7.75%,中風(fēng)險區(qū)占47.59%,低風(fēng)險區(qū)占13.60%,極低風(fēng)險區(qū)占23.33%。 □