“只有”六首詩的王之渙

唐朝有一位詩人特別牛。雖然他只有六首詩流傳下來,卻可以跟李白相提并論。為什么只有六首呢?因為在他去世以后,他的兄弟幫他整理詩歌時,一不小心把詩稿給燒了。這個人就是大名鼎鼎的王之渙(huàn)。

只有六首詩,為什么還能那么牛?因為,唐朝自建立以來,就一直受到突厥(jué)族等少數民族的侵擾。所以,在唐朝,皇帝常常把自己最信任的官員派到邊關去,以保邊關太平,王之渙就是其中一個。他在邊關任職時,寫了很多關于邊塞風光和將士生活的詩。

王之渙是唐朝著名的邊塞詩派的代表人物。他的詩以《登鸛(guàn)雀樓》《涼州詞》最為膾炙(kuài zhì)人口。當時的王維、孟浩然等,都是山水田園派的,作品反映的是好山好水和田園生活。王之渙寫的卻是邊關戰爭和軍旅生活的場景。他的詩別具一格,獨成一派,這就是王之渙最牛的地方。

王之渙作詩厲害,為官也清正廉明。他為百姓做了很多好事,受到百姓稱贊。

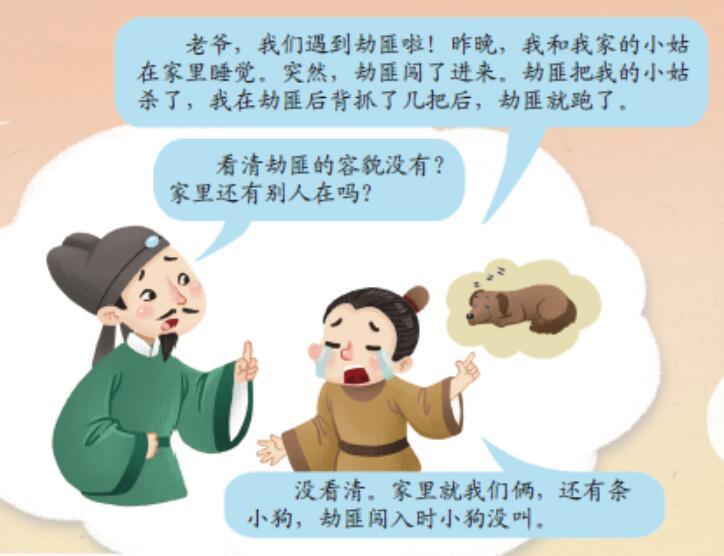

王之渙明白了,陌生人闖入的話,狗肯定會叫。既然狗不叫,說明劫匪一定是家里的熟人。他以此為據,逐步排查,最終找到了兇手。

品讀大會

登鸛雀樓

白日依山盡,黃河入海流。

欲窮千里目,更上一層樓。

鸛雀樓上,經常有一種叫鸛雀的鳥兒做窩居住,因此得名。王之渙特別喜歡旅行,30多歲時到鸛雀樓去游覽,寫下了流傳千古的《登鸛雀樓》。

“白日依山盡”,“白日”指的就是太陽,太陽依傍著山巒(luán),漸漸下落。有人說,太陽怎么能依著山呢?你看,太陽落山的時候,是不是離山峰很近,仿佛緊緊地依傍著一般。

“黃河入海流”,想象一下,鸛雀樓在山西,離大海很遠,怎么能看見黃河流進海里呢?王之渙運用了豐富的想象力,想像著滔滔黃河流進大海的畫面。

“欲窮千里目”,“欲”是想要的意思,怎樣才能看盡千里之外的美景呢?

“更上一層樓”,“更”就是再,你想看得更遠,必須爬得更高,再爬上一層樓。

這首《登鸛雀樓》,每句話只有五個字,帶給我們的意境卻如此高遠。王之渙給我們講的道理就是:如果你想看得更遠,做得更好,就要付出更多的努力。雖然是在寫景,但詩中蘊藏(yùn cáng)著深刻的人生哲理。

快問快答時間

1.“白日”指的是什么呢?

2.怎樣才能“欲窮千里目”呢?