“五谷”雜談之一“谷”和“穀”的前世今生

杭州外國語學校 楊文玫

在糧食作物普遍種植之前,古人吃什么?有人說吃蟲子,有人說吃草木果實,也有人說蟲子和草木果實都吃,就像大猩猩和猴子一樣。當然,這些都只是猜測。從現當代考古情況來看,7000 多年前我國的老百姓就開始在黃河流域種“黍”“粟”等糧食作物,在長江流域種植水稻。“五谷”一詞,很早就出現在《論語》《孟子》《荀子》等諸多重要典籍當中。比如:

子路從而后,遇丈人,以杖荷蓧。子路問曰:“子見夫子乎?”丈人曰:“四體不勤,五谷不分,孰為夫子?”植其杖而蕓。子路拱而立。(《論語·微子》)

“后稷教民稼穡,樹藝五谷。”(《孟子·滕文公上》)

“深抇之而得甘泉焉,樹之而五谷蕃焉,草木殖焉,禽獸育焉。”(《荀子·堯問》)

“五谷”具體指哪五種作物?為什么以“谷”為總稱?

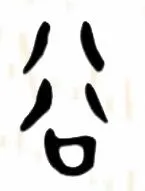

“谷”字從它原始字形來看,其實和糧食作物根本沒有關系。許慎《說文解字》:“泉出通川為谷,從水半見出于口,凡谷之屬皆從谷。”

甲骨文

金文

篆文

許慎的判斷是有道理的。從甲骨文到金文再到篆文,“谷”字字形變化不大。甲骨文和金文的“谷”字的上半部分像水流,篆文把“谷”字上方的水流稍加處理,與甲骨文、金文相比較,少了流水的韻味,但大體還有點兒水流的樣子。而“谷”字的下半部分就像是水流通道的橫截面。這樣從整體上看,“谷”字應該屬于會意字,意思是指兩山之間水流通過的夾道或指兩山間的水流。

簡單地說,“谷”字本義可能就是指山谷或溪流。《爾雅·釋水》:“水注川曰溪,注溪曰谷。”意思就是水注入大川大河的叫溪,水注入溪流的叫谷。但人們在使用過程中,對于何謂“溪”、何謂“谷”,并沒有嚴加區別。像許慎所說的,“泉出通川為谷”就是直接把“溪”和“谷”混同了。又如,姚鼐的《登泰山記》:“陽谷皆入汶,陰谷皆入濟。”意思就是“山南邊山谷里的水都流入汶水,山北邊山谷里的水都流入濟水”,這里兩個“谷”字都解釋為“山谷里的水”。如果按《爾雅·釋水》所列標準來判斷,這“入汶”“入濟”的水,理應稱之為“陽溪”“陰溪”才妥。但是,向來重視辭章、義理和考據的桐城派代表姚鼐也未加細分。

許慎所謂的“凡谷之屬皆從谷”,意思就是,凡是與“谷”字本義相關的字都以“谷”為偏旁。比如,谹(hónɡ,山谷中的回聲)、峪、豁、溪(谿)等字確實都以“谷”為偏旁,它們或保留“谷”的本義,或擴展延伸,或縮小轉移,其字義與“谷”字本義的關系,基本上還是有跡可循。比如,“豁”字有“缺口”“露出缺口”等義項,現在我們把牙齒脫落叫“豁齒”,也就是俗語所說的“狗竇大開”。又如,成語“白駒空谷”則是借用山谷之空曠幽深,指代賢者隱居的地方。“虛懷若谷”則是借用山谷之深廣,比喻人胸懷寬廣能容。

現在我們也發現部分以“谷”為偏旁的漢字,其字義與“谷”的本義的關系很難探求,這基本上是因訛傳或誤寫造成的。比如,“绤”(xì,粗葛布)字,其偏旁“谷”字,既不表音,也不表意。有專家認為“绤”的右邊原來可能就是字,字對應的金文是字,的上部像葛布織線交織,依此推斷可能就是“绤”的前身。這樣推斷似乎是有道理的,要不然無法合理地解釋“绤”與葛布的關系。但是,讀作“卻”,又和“绤”字讀音毫無關系。所以,至于這類以“谷”為偏旁的漢字,其身世撲朔迷離,我們只能存疑。

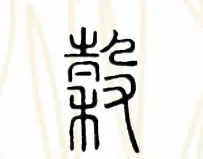

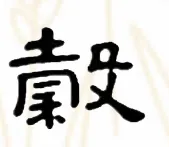

從現有可解讀的與“谷”相關的漢字來看,無論是從其字形結構來分析,還是從其構詞功能來考辨,在漢字簡化之前,“谷”和我們現在所說的“稻谷”基本上沒有什么關系。“五谷”的正確寫法應該是“五穀”。戰國文字、篆文、隸書的“穀”字由形符“禾”和聲符“”(讀作què,后又寫作“殻”,讀作qiào)構成。

戰國文字

篆文

隸書

形符“禾”,表示與稻禾作物相關;聲符“殻”,表示讀音,同時也表示“穀”類植物所結的果穗顆粒有堅硬的外殼。由此可見,“穀”是合體字,應是屬于形聲兼會意的漢字。在古代凡是植物果實成穗狀,果實顆粒有堅硬的外殼,人們都可以稱之為“穀子”。所以,古人將“穀”作為糧食作物的總稱,于是也就有了“五穀”“六穀”“九穀”“百穀”之說。其實,“五穀”“六穀”是特指:“五穀”通常是指稻、黍、稷、麥、菽或稻、稷、麥、菽、麻;“六穀”就是指稻、黍、稷、麥、菽、麻。所謂“九穀”“百穀”都是泛指,泛指所有的“穀”物。

“谷”和“穀”是兩個古老的漢字,“谷”字的出現可能略早于“穀”字。從目前發掘的文物和文獻來看,“谷”和“穀”表意完全不同,它們從戰國時期就開始并存于漢字書寫系統之中。這期間“谷”和“穀”可能存在過假借現象,但也不甚確定。比如《詩經·小雅·谷風》(節選):

習習谷風,維風及雨。將恐將懼,維予與女。將安將樂,女轉棄予。

“谷風”是什么風?有人認為是來自山谷的大風,也有人認為是東風,“東風謂之谷風,陰陽和而谷風至”(《毛詩傳箋》)。從詩的內容來看,兩種解釋都可以自圓其說。如依前者解釋,就宜寫作“谷風”;如按后者解釋,屬于假借,本應寫作“穀風”。毛亨斷定“谷”是“穀”的假借,可見,毛亨看到的版本應該就是“谷風”,是不是“假借”也難說。

自漢字簡化后,“穀”和“谷”,一律都寫成了“谷”,確實方便了書寫,但是形義剝離,徒留字音,就難免會造成混淆,鬧出笑話。比如說,“金谷友”就不能寫作“金穀友”。“金谷”特指金谷澗,“金谷友”原指富有才華的至友,典故出自《晉書·劉琨列傳》。當時陸機、陸云、劉琨等二十四位才華出眾的雅士,因經常在石崇金谷澗別廬中雅集,吟詩作賦,故號為“二十四友”,后人稱之為“金谷友”。劉克莊《雜詠·綠珠》一詩“向來金谷友,至此散如云。卻是娉婷者,樓前不負君。”首句用的正是這個典故。

從文化傳承的角度來看,“谷”和“穀”理應做準確的區分,但是因漢字簡化已久,早已是“谷”“穀”合一,如果在認知層面“谷”“穀”不分,那就難免會陷于尷尬。