賈平凹:獅子暫坐草叢

衛(wèi)毅

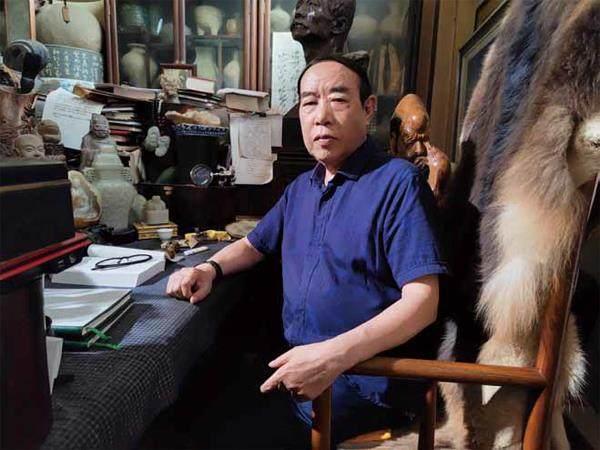

賈平凹說,不管在什么階段,都要講生命狀態(tài)。圖/王軼庶,由榮耀 Magic3 至臻版拍攝

赤子

舉目滿是佛像,也有門神,書房門口的門神畫像上寫著:“我家主人在寫書,勿擾。”賈平凹坐在許多慈眉善目和些許金剛怒目中。在他的觀念里,善與惡的兩極推動了世界的轉(zhuǎn)動,有佛就有魔,佛也需要守護神。在石像的叢林中,在與“凹”諧音的“蛙”的諸多物件中,看著抽煙說話的賈平凹,我想到的是——“獅子”。

在《山本》的后記里,賈平凹寫道:“終于改寫完了《山本》,我得去告慰秦嶺,去時經(jīng)過一個峪口前的梁上,那里有一個小廟,門外蹲著一些石獅,全是砂巖質(zhì)的,風(fēng)化嚴重,有的已成碎石殘沙,而還有的,眉目差不多難分,但仍是石獅。”

《山本》是賈平凹2017年寫的小說,寫的是秦嶺——他的生長地。他在2019年寫了《暫坐》,寫的是“西京”。那個熟悉的“西京”,在《廢都》(1993年)之后,再次成為了他在長篇小說里著力書寫的地方。將近30年快要過去。

“我對文學(xué)才慢慢醒悟了一些東西,但是精力已經(jīng)不行了。”出版了17部長篇小說的賈平凹感嘆,“以前寫東西,憑著熱情和美感,現(xiàn)在講的是生活中的體會,把一些東西看透了才會寫。”1952年出生的賈平凹,今年虛歲七十。

人生若有四季,四季有四季的樣子,在賈平凹眼中,寫作已入冬季。“晚年寫作”從時間概念和文學(xué)概念上來說,已經(jīng)到來。孔子說,七十而從心所欲,不逾矩。他說,這是無所畏懼的時候,這是“赤子”歸來。

心結(jié)

“赤子”有心結(jié)。“這是一生的心結(jié),必須要釋放的。”

一個心結(jié)始于賈平凹入世之時。十多歲剛進社會,因為父親被打成“歷史反革命”,賈平凹從政治上和經(jīng)濟上,都被打入最底層。少年遭逢的人情冷暖、世態(tài)炎涼,是長久的陰影,也是此后抗壓的底座。“有了這樣的經(jīng)歷,后來遇到的事情,都不算什么。”他在疫情期間寫了長篇小說《青蛙》,想要解決這一心結(jié)。

另一心結(jié),是《廢都》遭到批判。賈平凹用了一個比喻,就像一棵樹苗子,正在那兒蓬勃生長,突然有人過來,給你掐了一下,不長了,過了很長時間,才在旁邊又開始長,特別傷銳氣。“如果當(dāng)年《廢都》沒有受到批判,按照我當(dāng)時那個風(fēng)格路數(shù)走的話,不知道走到什么地方去了。人看著好好的,但是人家不用你了,這帶來的陰影很大。”為了解決這一心結(jié),他在疫情期間寫了長篇小說《醬豆》。

手頭放著兩年間寫的兩部未出版的長篇小說書稿,給人的感受也是復(fù)雜的。首先是“兩部”和“長篇”,“為什么能寫這么多?”賈平凹說,因為疫情,待在家里的時間實在是太多了。賈平凹的社會事務(wù)繁忙,能寫這么多長篇小說已經(jīng)足夠驚人,再多給他一些時間,成果簡直不可思議。“起碼把這一段記下來,要是再不弄,那些東西就沒了,以前那一代人都快不在了。”

當(dāng)“那一代人”中的賈平凹,面對“選擇走一條怎么樣的路”這個問題時,回答是:路不是自己選擇的,路是被逼出來的。賈平凹年輕時生長在秦嶺下的農(nóng)村,因父親的問題,當(dāng)兵未成,當(dāng)技術(shù)工人未成,當(dāng)修路工未成,當(dāng)民辦教師未成,民辦教師生孩子讓他代理幾天也未成……賈平凹覺得那時的自己就像趕著一群羊,想去這個溝岔子,被卡住,想去那個溝岔子,也被卡住,各條路都卡住,但得逼著自己往前走,不知道前面有石頭還是有荊棘,有狼還是有鬼,走過去了,可能就有豐盛的草。“上大學(xué),搞創(chuàng)作,這條路其實是被逼出來的。”

在他看來,人活在世上,苦是不怕的,都有各種辦法生存下來。溫泉和火山里邊,也都有生命。但是,在人群中,有嫉妒,有排擠,有陷害……這些東西更可怕。“人這個動物偉大得很,”他說,“但有時候也很不好。”

早在《廢都》之前,因為《二月杏》、《雞窩洼的人家》這些作品,賈平凹就被批判過。《廢都》是頂點,之后類似《極花》遭到的批評,他都覺得沒什么了。

“怎么去面對批判?”我問賈平凹。

“和那些人說不清,吵架又沒有好嘴,反正我寫我的。”賈平凹說,“這恐怕也是我寫得多的一方面原因。我覺得不服氣,要用作品證明我自己。”

云層

除了數(shù)量,用什么方式去證明自己呢?好多年前,有人評價賈平凹,雖然被公認為最具傳統(tǒng)人文意識的作家,可是其作品內(nèi)部精神指向并不傳統(tǒng),而是深具現(xiàn)代意識,有寫實的面貌,但又沒有停留在事實和經(jīng)驗的層面上,而是由此構(gòu)筑起一個廣闊的意蘊空間,來伸張自己的寫作主張。賈平凹當(dāng)時認為這說中了自己的寫作方向,感到欣慰。

“現(xiàn)在每個搞創(chuàng)作的人,如果不吸收現(xiàn)在的東西,是沒有出路的,也不能老寫民間故事,只寫那些東西肯定沒出路。首先得做一個東西,一看就是中國人做的,但是功能跟外國人是一樣的,外國人怎么用,我也怎么用。”賈平凹40歲時講過“云層之上都是陽光”。小時候怎么理解天呢?有太陽、有月亮、有星星、有風(fēng)有雨、有冰雹有霜,這就是天。成年之后,坐了飛機,到了云層上頭,一看,都是陽光。天的下邊,每一塊云對應(yīng)的是一個國家或地區(qū),你在這一塊云下面可以用自己地方的方式寫,但你要想到云上頭的東西,任何世界都是一樣的,都是陽光。“創(chuàng)作就是這樣,世界的潮流像河水一樣,水從你這片土地流過,你把水吸收過來,把你的莊稼種好。河水是世界性的,河床是民族性的。”

賈平凹說他在30歲時就有這樣的意識。他在那個時候,把戲曲和話劇進行比較,把中醫(yī)和西醫(yī)進行比較,把水墨畫和油畫進行比較。他想搞清楚,同在哪?不同在哪?

同與不同的變化也發(fā)生在城鄉(xiāng)之間。城鄉(xiāng)間漂泊的差異感也開始縮減。這會影響賈平凹對城鄉(xiāng)的思考。“現(xiàn)在這個時代,變化也快得很,回想改革開放,最早是從農(nóng)村開始的,然后來到城市,慢慢變化,一直走到現(xiàn)在。”對于“改革”,賈平凹有一個比喻,“改革”就像人睡覺一樣,睡覺為了把覺睡得特別好,就不停地翻過來調(diào)過去,把每一個胳膊腿放妥,人才能睡舒服了。