鐘山文化景觀遺產價值評估

摘 要:南京鐘山風景區曾經以文化與自然雙重遺產的身份申報世界遺產,但未成功。其實,鐘山更加符合《保護世界文化與自然遺產公約》中文化景觀遺產的申請標準,具備申報世界文化景觀遺產的潛質與條件。故而,分別論述了鐘山的歷史價值、生態價值、文化價值、美學價值,并以世界遺產委員會的遺產價值評估體系為標準,總結出該遺產的核心價值,以從學術角度為將來鐘山申報世界文化景觀遺產提供一定理論支持,并促進對鐘山風景區的景觀保護、利用和可持續發展,提升南京的知名度。

關鍵詞:鐘山;遺產價值;文化景觀遺產

基金項目:本文系江蘇高校哲學社會科學研究基金資助項目“鐘山文化景觀遺產價值評估”(2018SJA0373)、南京藝術學院校級人文社會科學研究基金資助項目“鐘山文化景觀遺產價值評估”(XJ2016010)階段性研究成果。

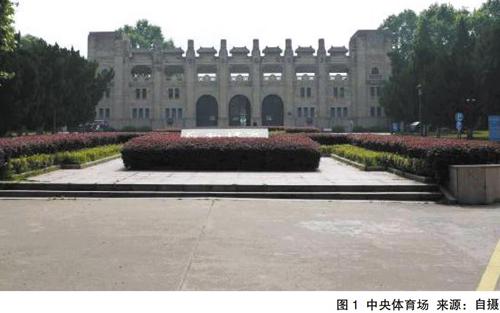

鐘山自公元前210年以“金陵王氣”①所在見于史冊,在其后兩千多年的歷史發展中,一直被視為江南龍脈所在。它以“鐘山龍蟠”的地理形勝庇護一方水土,孕育了“江南佳麗地,金陵帝王州”。山乃氣之源,鐘山是南京文化的根。在古代,都城墻依鐘山而建,具有重要的戰略地位,與玄武湖連為一體,構成優美的山水城林結構,并延續至今,在當代城市建設中依然發揮重要作用。鐘山作為城中之山,與人的生活密切聯系,產生了養生、修行、悟道、建寺、造園、祭祀、營建陵墓、修筑城墻等一系列有關聯的人類活動,在歷史上先后有多位封建帝王埋葬于此,中國民主革命的偉大先驅孫中山亦長眠于此,構成了集寺廟、道觀、祭壇、園林、陵墓于一體的設計性、關聯性文化景觀。鐘山文化景觀遺產的構成因素極為龐雜,有反映民間信仰的蔣王廟,有靈谷寺、定林寺等佛教建筑,有祭祀天地的靜壇與北郊壇,有體現風水與皇權的帝王、功臣陵墓,有文人歸隱的諸多園林,又有民國時期的中央體育場(圖1)、音樂臺等與市民生活相關的公共場所。由此可以看出鐘山文化景觀的橫向跨度范圍廣,歷史縱向跨度長,它反映著人類利用自然、改造自然、與自然相處的歷史過程。

一、豐厚的歷史積淀展現了

中華文明發展脈絡

鐘山文化景觀所處地理位置為中國水路與陸路交通南北東西交匯之處,諸多文明因素在此匯聚,造就南京特有的文化特質,而鐘山文化景觀是這些文明的縮影。鐘山文化遺產分布最為集中的時期為六朝、明代與民國時期,分別代表著封建社會的三個重要節點:六朝轉型期、明代高峰期以及民國封建社會向現代文明的過渡期。這些歷史遺跡的疊加與演變反映了中華文明的發展脈絡、中國傳統文化中天人合一的觀念、南北文化的交融、中國政治制度的歷史變遷、封建文明的繁榮與崩塌、由“皇權至上”向“崇尚民權”的意識形態過渡,以及隨著政治體制改變所帶來的西方文化和生活方式與中國傳統文化和生活方式的融合。

六朝是中國歷史上的一個重大的轉型時期。“六朝時期的文化呈現出這一轉型時期的時代特點:社會思想自由狂放,學術領域流派紛呈,文化藝術兼容并蓄,科學技術開拓創新,佛教文化空前興盛。所有這些特點在文化遺物上表現得淋漓盡致,彰顯六朝風采。”[1]目前鐘山尚有史可考的六朝時期歷史遺跡將近50處,遺跡類型包括陵墓、佛教遺址、道教遺址、祭壇遺址、園陵古跡等,體現了以定林寺遺址為代表的佛教文化,以蔣王廟為代表的民間信仰,以孫權墓為代表的皇家陵寢文化,以六朝壇類遺址為代表的東方禮儀文明,其中上定林寺是當時江左重要的佛教活動中心,名僧輩出。高僧僧祐在此完成了《出三藏記集》,被譽為“佛教史上一座永遠照耀后世的豐碑”。六朝著名的文藝理論家劉勰活動于此,寫就了《文心雕龍》這一巨著,對后世文學理論影響深遠。又有太子巖,見證了昭明太子讀書的文壇佳話。蔣王廟是當時最為重要的宗教祭祀場所之一,反映了江南一帶的民間信仰。鐘山出土的六朝的諸多器物融實用性與藝術性為一體,體現了當時社會經濟和文化的日益繁榮。

明代是封建文明的高潮時期,鐘山上明代歷史遺跡最重要的當推明孝陵與明代功臣墓所構成的建筑群體,體現了中國古代的封建皇權思想、忠君思想和風水思想。此外還有西北方向環山而建的明城墻,體現了古代建筑藝術與軍事思想。明孝陵所體現的風水思想在世界遺產申報文本里有詳細的表述:“明孝陵的選址不僅寄托了朱元璋與劉基、徐達、湯和等明代政治家、軍事家和思想家的風水理念追求,而且還凝聚了東吳皇帝孫權、南朝劉宋君臣、梁代皇帝蕭衍及高僧寶志的風水思想智慧,是近年來中國傳統風水文化的結晶和整合,具有深刻的東方文化內涵和神秘的帝王陵寢設計思想。孝陵建筑思想中包含了道家的天人合一、佛家的因緣際會、儒家的禮治秩序,堪稱中國傳統建筑藝術的偉大杰作。它是中國傳統思想文化發展到高度成熟階段的產物,因此內容豐富,體系嚴密,影響深遠。”[2-3]

民國時期鐘山之上除了中山陵、民國名人墓、航空烈士公墓等陵墓與永慕廬、奉安紀念堂、溫室、仰止亭等大量的紀念性建筑,還有圖書館、體育場、植物園等公共設施,不再像明清時期一樣,將鐘山列為禁區,而是以開放的姿態,向公眾呈現。建筑種類與景觀特征向著更加人性化的方向發展,體現著政治制度由封建專制向民主自由的過渡。以中山陵為代表的建筑閃爍著中西方建筑藝術的精華,是中西文化交融的體現。其中,中央體育場、音樂臺等建筑至今仍在人們的生活中發揮著作用。

二、植被與人文共生的生態價值

鐘山文化景觀的生態價值體現為人、建筑、植物在自然環境中的相互匹配,景觀構成中植物與人的共生價值。在鐘山文化景觀的形成過程中,始終離不開人與自然共生關系。冬季明孝陵石像路的一個瞬間深深打動了筆者(圖2),雪后的植物、雕塑都統一在蒼涼肅穆的冷白色調中,而此瞬間出現的紅色人影,恰恰給環境以點綴,體現出人、植物、雕塑在自然中的和諧與匹配。同屬明孝陵景區的東陵遺址(圖3)則更加靜謐,鮮有游客到訪,殘垣斷壁與地表植被渾然一體,難分彼此,給人以歷史的厚重感。植被在鐘山文化景觀的構成中起到重要的作用,靈谷寺路、郵局路等鐘山入口處道路均有大量植被的掩映,塑造了優美的環境氛圍。

鐘山文化景觀的生態價值還體現在它是南京市區最重要的生態綠肺,其林地和湖泊對維護和改善南京城生態環境起著至關重要的作用,享有天然氧吧、城市綠肺、母親山等美譽。景觀內若干小范圍湖泊、水庫、濕地、植物構成了豐富的森林生態系統。鐘山森林覆蓋率高達90%以上,在南京城市的綠化面積中占有很高的比重。鐘山悠久的地質和文化歷史孕育了眾多的古樹名木,成為鐘山文化景觀生態價值的重要載體。這些綠色植被對于南京市區的環境美化、噪聲減弱、空氣凈化、滯塵吸收、氣候調節等都起到很重要的作用。鐘山是人們休閑的場所,在不同的季節呈現不同的景致,人們愿意來到鐘山享受大自然的寧靜美,這些都體現了鐘山文化景觀對于城市的服務功能。

三、點景與布局所產生的美學價值

在中國傳統山水畫中有點景的繪畫手法,通常先用大筆觸或均勻的色彩進行大面積的色彩、形體布局,然后點綴舟楫、橋梁、廟宇、人物、動物等與人類生活密切相關的物體,一起到點題之意,二取可游可居之意。而園林中也通常采取類似的造園手法,通過亭橋、植物、樓閣、石頭等物件點綴要處,起到點景的作用。文化景觀組合要素之間的構成,往往也是通過這樣的方式來實現,比如鐘山文化景觀中位于中山陵與靈谷寺之間山坡上的流徽湖與流徽榭的絕妙組合(圖4),湖面寬廣寧靜,融于山體之間,過于平淡,而因為有流徽榭的點綴,讓普通的湖面變得特殊,產生了更好的視覺美感,帶來的美學效應遠大于原來的山水組合。

美學是哲學的一部分,美學價值是文化景觀遺產的屬性之一。如果將鐘山文化景觀作為一幅山水畫來分析,需要巧妙構圖、色彩渲染、布景點綴、賦予主題才能完美,那么鐘山三峰便是構圖的主體,紫霞湖、琵琶湖、前湖穿插其中,明孝陵、中山陵是構圖最生動的點睛之處,整個鐘山的植被化作墨綠色底色,明孝陵主赭紅、中黃之暖色,中山陵則為藍白冷色調,靈谷寺、定林山莊、半山園、天堡城、僧塔林、美齡宮、音樂臺、天文臺等建筑點綴其中,自古至今人類一系列的養生、修行、悟道、建寺、造園、祭祀活動便是畫的主題思想。構圖、色彩、布景、主題俱全,形成美妙的畫面。文化景觀遺產的形成便如畫作一樣,是通過組合產生生動的畫面,在自然物質形態的基礎上通過人的活動形成的美學作品。鐘山文化景觀就是中國古人最原始、最樸素的美學思想的體現。人與自然、植物與建筑搭配之后產生成倍增加的效能。再如由法國梧桐組成的“美齡宮項鏈”(圖5),初時植樹只是沿路而種,并沒有想到形成如今的“項鏈”效果。它是在萬物生長的過程中,人與大自然互相的作用下產生的美妙景觀,是人與自然聯合創造美的典范。文化景觀遺產價值的產生恰是該景觀觸動觀者的情感的那部分因素。

四、陵墓組合反映的風水及喪葬文化

鐘山上的陵墓組合從一個側面體現了中國傳統的風水文化,在建蔣陵的過程中初見端倪,而后東晉王朝的幾位帝王相繼葬于此。明初孝陵的“三人合,穴遂定”、對應 “四象”的擇址,以及營造過程中神道以北斗星形狀出現的“法天象地”,使鐘山的風水文化達到高潮。中山陵的修建是中國傳統風水文化的延續。另外這些陵墓組合還反映了中國喪葬文化的發展。

中國帝王陵陪葬墓制度由來已久,帝王居中為尊,親屬、大臣在陵寢周圍陪葬、守護。秦漢便有將皇陵余地賜親屬、功臣、將相陪葬的葬俗,漢高祖長陵以東葬有蕭何、曹參、周勃、周亞夫、戚夫人等的墓葬。漢武帝茂陵以東司馬道兩側,現存封土12座,據文獻記載,“陪葬茂陵的有衛青、霍去病、平陽公主、金日磾、霍光、董仲舒、上官安、公孫弘、李延年、上官桀、敬夫人、京兆尹曹氏等”[4]。唐太宗昭陵周圍,也葬有大量的皇親國戚與文武大臣,已經確定墓主姓名和入葬時間的加起來達57座[5]。

明孝陵陵墓結構中太子居左,嬪妃居右,目前已經發現的有中山王徐達墓、開平王常遇春墓、岐陽王李文忠墓等,對孝陵形成拱衛之勢。明孝陵是中國傳統皇權文化思想中居中為尊、皇權至上、尊卑有別、忠君思想等觀念在實踐中的集中體現。中山陵周圍也有大量的民國名人墓,如廖仲愷何香凝夫婦墓、韓恢墓、范鴻仙墓、鄧演達墓等,這種陵墓建筑的布局與中國的傳統墓葬禮制是一脈相承的。其中折射著中國古老的喪葬文化。

五、 列入世界遺產所依據的標準

鐘山文化景觀符合世界遺產委員會價值評估體系中的很多條標準,但最核心的在于:鐘山文化景觀作為中華大地一處重要的承載皇權、墓葬、歸隱等俗世價值觀和宗教價值觀交匯意義的人文建筑與自然景觀的載體,是人文意識與自然山水交融合一的佳作,這里的寺觀、陵墓、園林以其獨特的方式融匯在自然美之中,具有極高的美學價值,并且集中反映了中國傳統文化中風水文化的特點,形成與生活緊密相連的文化景觀。明孝陵對于明清皇陵建筑的規劃和景觀設計產生了巨大而明顯的影響。中山陵中西結合的建筑特點,跟自然完美結合的景觀構成,是近現代陵墓的杰出典范。它在20世紀的持續演變中日臻完善并真實地保存至今,成為景觀元素極為豐富、設計手法獨特、文化多元的文化景觀。

鐘山與長江及域內其他諸山共同形成一個非常適宜建都的圍合空間,它的存在使這個圍合空間的防御力量增強。與此同時,鐘山文化景觀被封建統治者看作祈神庇護之地。鐘山在城市之內,人們不必在城市之中造山造景,可直接利用鐘山天然景致。它與玄武湖連接,西南、西北山麓有大量的古典園林營造,為古代文人陶冶情操、棲息心靈的精神居所,孕育了《文心雕龍》這一文學理論巨作。它是老百姓最愿駐足休閑的去處,是城市綠肺,至今依舊是南京人民心目中最美的景觀。鐘山文化景觀為中國傳衍至今的祭祀、隱逸等中國古老、悠久的文化傳統的傳承與發展提供了特殊的見證,有極為深厚的文化內涵。

漢時的蔣王廟至后來的諸多寺廟建筑,以及陵墓,折射著中國傳統文化中的風水文化,這些景觀背后體現著中國傳統文化中“天人合一”的觀念,顯示出與前代的連接以及后世的發展,是有機結合的整體。鐘山文化景觀中人與自然的互動過程還反映出南北文化的融合與中國政治制度的歷史變遷,顯現出封建文明的發展與衰落、意識形態由“皇權至上”向“崇尚民權”的過渡、政治體制的改變、西方文化的影響,顯現出這一系列歷史沿革顯著的持續性和關聯性。

孝陵自金水橋至寶頂,主次分明,構成了規模宏大的陵區。鐘山之北的明代徐達、常遇春、李文忠等功臣陪葬墓錯落有致,明孝陵及陪葬墓莊嚴肅穆、栩栩如生,地面建筑氣勢雄偉,工藝精湛。明孝陵申遺文本中這樣闡釋:“明孝陵是中國封建社會發展到一個高峰的產物,是政治思想、社會文化、審美意識、建筑技術和國家財力的結晶。陵寢布局設計和建筑形式,具有鮮明的時代風格和典范精神,既繼承了漢、唐、宋地靈制度的優秀成分,又創建了新的帝陵制度,規范了明、清兩代500多年帝陵建設的格局和風貌,地位崇高,影響深遠。”中山陵牌坊、陵門、墓室等建筑主體一線貫之,層層臺階,直達墓室,整個設計莊嚴、簡樸,延續了明清以來陵寢制度前陵后寢的風格,但建筑物的光線運用、裝飾風格又具西洋之風,整個陵墓建筑結構精美,融中西建筑藝術和技術于一體,平面布局與立體裝飾氣勢宏偉,莊嚴肅穆。以博愛、開放的胸懷鑄就民國紀念性建筑的風格,是民國時期頗具代表性意義的紀念性建筑,在世界景觀設計史上獨樹一幟,擁有重要地位。明孝陵、中山陵高超的營造技術與藝術手法分別體現了當時中國陵墓建筑的最高水平。

《實施〈保護世界文化與自然遺產公約〉的操作指南》規定:

“77.如果遺產符合下列一項或多項標準,委員會將認為該遺產具有突出的普遍價值。所申報遺產因而必須:(Ⅰ)代表人類創造精神的杰作;(Ⅱ)體現了在一段時期內或世界某一文化區域內重要的價值觀交流,對建筑、技藝、古跡藝術、城鎮規劃或景觀設計的發展產生過重大影響;(Ⅲ)能為現存的或已消逝的文明或文化傳統提供獨特的或至少是特殊的見證;(Ⅳ)是一種建筑、建筑群、技術整體或景觀的杰出范例,展現歷史上一個(或幾個)重要發展階段;(Ⅴ)是傳統人類聚居、土地使用或海洋開發的杰出范例,代表一種(或幾種)文化或者人類與環境的相互作用,特別是由于不可扭轉的變化的影響而脆弱易損;(Ⅵ)與具有突出的普遍意義的事件、文化傳統、觀點、信仰、藝術作品或文學作品有直接或實質的聯系(委員會認為本標準最好與其他標準一起使用);(Ⅶ)絕妙的自然現象或具有罕見自然美的地區;(Ⅷ)是地球演化史中重要階段的突出例證,包括生命記載和地貌演變中的地質發展過程或顯著的地質或地貌特征;(Ⅸ)突出代表了陸地、淡水、海岸和海洋生態系統及動植物群落演變、發展的生態和生理過程;(Ⅹ)是生物多樣性原地保護的最重要的自然棲息地,包括從科學或保護角度具有突出普遍價值的瀕危物種棲息地。

“78.被認為具有突出普遍價值的遺產必須同時符合完整性和/或真實性的條件并且有足夠的保護和管理機制確保得到保護。”[6]

中國南京鐘山文化景觀符合《實施〈保護世界文化與自然遺產公約〉的操作指南》中列入世界遺產標準的Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ四項,具有突出的普遍價值。

就標準Ⅰ而言,鐘山文化景觀中的明孝陵與中山陵工藝精湛,建筑雄偉,布局恰當,與環境完美結合,是當時政治家、藝術家、建筑師們匯聚才智共同創造的偉大杰作。就標準Ⅱ而言,明孝陵規范了明、清兩代帝陵建設的格局和風貌,對其后500多年的帝陵制度產生了重大的影響。就標準Ⅳ而言,鐘山之上的建筑遺存構成豐富,僅陵墓遺址就橫跨20個世紀,歷史上存在過的寺廟、道觀、祭壇等宗教遺跡層層累積,其中,明孝陵、中山陵都是紀念性建筑的杰出典范,鐘山文化景觀分別代表了陵墓制度六朝時期、明朝初年、民國時期三個重要發展階段。就標準Ⅵ而言,鐘山文化景觀為中國傳衍至今的佛教文化、道教文化,以及祭祀、隱逸等中國古老、悠久的文化傳統的傳承與發展提供了特殊的見證,如:六朝時期帝王在此禱告天地;劉勰在定林寺創作了《文心雕龍》這一文學理論巨作;北宋宰相王安石晚年曾居住于半山園,留下百余篇關于鐘山的詩文;明、清、民國乃至當代的許多政治家、文學家拜謁明孝陵、中山陵,抒發情懷,撰寫詩文,反映出中國文化中的特殊禮儀精神。

鐘山文化景觀與大自然的完美結合是“自然與人聯合的工程”典范,它的地理位置和城市聯系緊密,景觀形成過程中體現著人與自然的相互作用。鐘山優越的地理環境因人的參與而彰顯,氣息溫和而沉靜。鐘山的存在形成了現有的南京人文素養與文化氛圍,中國古代多元的文化傳統由此而獲得較為集中的體現。

注釋:

①秦始皇三十七年(公元前210),始皇東巡會稽,過丹陽(即今小丹陽,在江寧區境內)至錢塘還,從江乘(今棲霞山附近)渡江,遂置江乘縣。以望氣者言金陵有王者都邑之氣,遂鑿鐘阜斷長隴以通流,改金陵邑為秣陵縣。

參考文獻:

[1]車廣錦.南京的歷史與文物[J].南方文物,2003(4):93-95.

[2]中山陵園管理局,南京孝陵博物館.明孝陵志新編[M].黑龍江:黑龍江人民出版社,2002:223.

[3]郭來喜.中美人文地理學研究討論會文集[M].北京:科學出版社,1988:110.

[4]曹龍.西漢帝陵陪葬制度初探[J].考古與文物,2012(10):82-85.

[5]向陽鳴.堅守明孝陵列入世界遺產的遴選標準[J].世界遺產論壇,2009(2):197-200.

[6]聯合國教科文組織.實施〈保護世界文化與自然遺產公約〉世界遺產公約的操作指南[G].北京:文物出版社,2007:275.

作者簡介:

王君 ,博士,南京藝術學院人文學院講師。研究方向:美術學、文化遺產保護。