生活垃圾智能化分類的研究進展*

周新萍

(東莞理工學院城市學院,廣東 東莞 523106)

隨著經濟的快速發展,人民生活水平顯著提高,城市生活垃圾的治理壓力越來越大。由于生活垃圾分類涉及的過程復雜,且具有動態性,很難形成規范統一的模式,但互聯網、物聯網、大數據的快速發展,給城市生活垃圾分類的治理帶來了新的模式[1-3]。對生活垃圾智能化分類進行了總結和思考,為垃圾分類在全國的推行提供參考。

1 生活垃圾分類

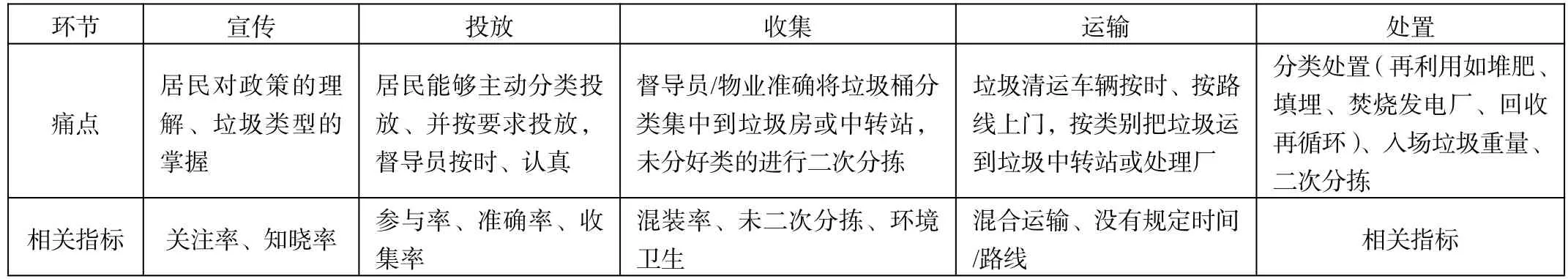

生活垃圾種類繁多,目前中國分類主要依據的是“三化四分”的原則,三化指無害化、減量化、資源化,四分指分類投放、分類回收、分類利用、分類處置。中國城市生活垃圾的分選方式主要還是依靠人工手工分類,不僅僅效率低,還存在眾多的痛點,具體如表1 所示。

表1 生活垃圾分類痛點

2 生活垃圾分類的智能化

2.1 生活垃圾分類的智能化管理

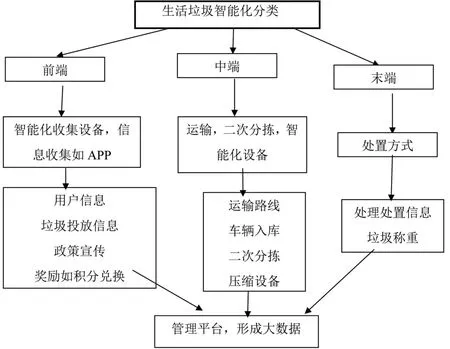

為了能夠解決以上生活垃圾的種種痛點,各種結合互聯網、物聯網、大數據的智能化分類應運而生[4-7]。生活垃圾分類智能化如圖1 所示。

圖1 生活垃圾分類智能化示意圖

2.2 生活垃圾分類的智能化管理模式

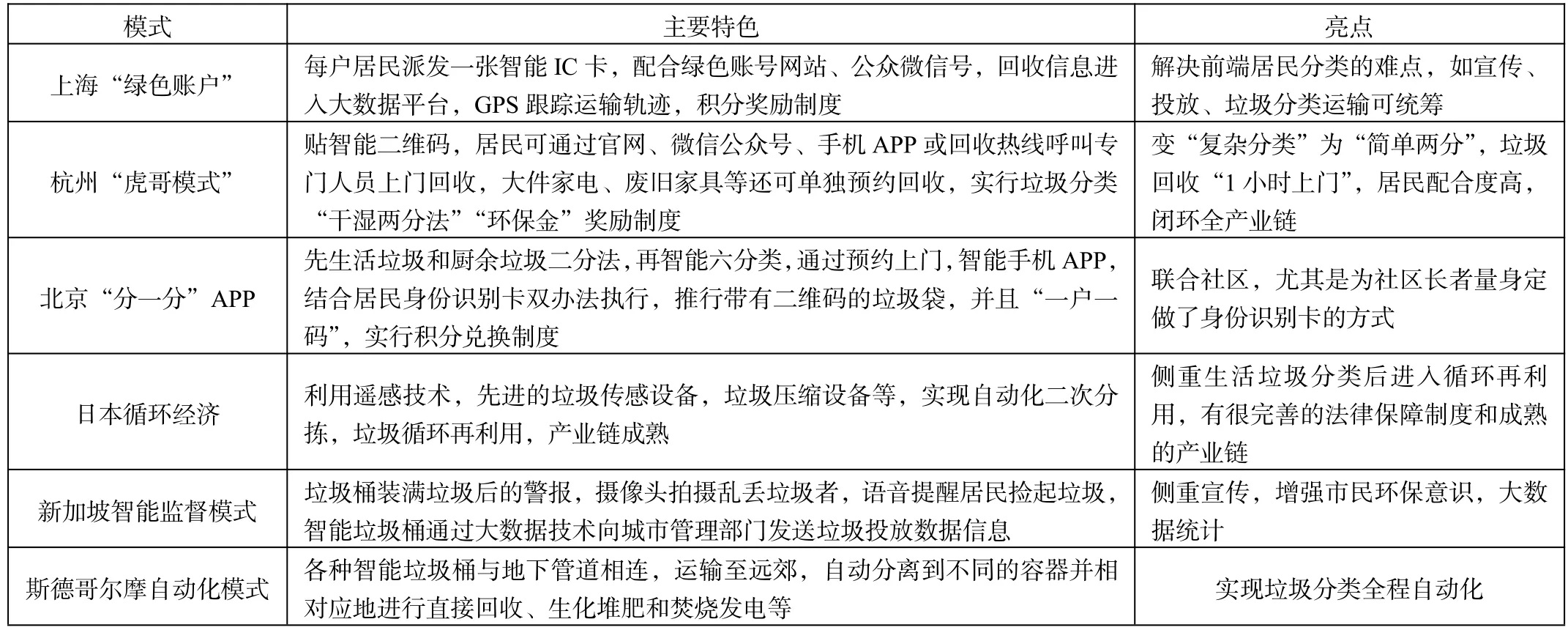

國內,上海給每戶家庭辦理一張智能IC 卡,杭州則通過居民貼上智能綠色二維碼,北京采取居民下載“分一分”APP,雖然形式各異,但是這些垃圾分類的智能化都側重解決生活垃圾分類的前端管理問題。例如居民投放垃圾時通過智能化設備可以及時了解當前的政策;通過積分兌換禮物的形式提高居民的參與;通過配套的智能垃圾箱可以采集數據,實現對投放垃圾的質量稱量,并通過大數據傳輸系統將收集到的數據上傳至云平臺。此外,智能垃圾運輸設備上安裝了GPS 監控裝備和過磅系統,能夠實時優化車輛在收運途中的路線。

國外,日本利用遙感技術,先進的垃圾傳感設備、壓縮設備等,實現自動化二次分揀,在垃圾循環再利用方面有非常成熟的產業鏈;新加坡側重智能監督模式;瑞典首都斯德哥爾摩市則利用各種智能垃圾桶與地下管道相連,運輸至遠郊,自動分離到不同容器,并進行末端處置,實現了垃圾分類全程自動化。生活垃圾智能化分類典型模式如表2 所示。

表2 生活垃圾智能化分類的典型模式

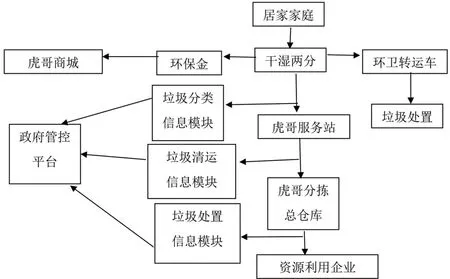

杭州“虎哥模式”垃圾智能化分類示意圖如圖2 所示。

圖2 杭州“虎哥模式”垃圾智能化分類圖

3 生活垃圾智能化分類存在的問題

智能垃圾分類雖然是當前的研究熱點,但是也呈現出諸多問題。

民眾參與度低。垃圾分類,出現“政府熱、民眾冷”現象。如上海政府一年投入垃圾分類的相關費用多達4 億元,但市民仍參與較少。上海市實施的綠色賬戶積分制度,可現實是,在已發放的近600 多萬賬戶卡中,約有一半的賬戶卡尚未被使用。激勵措施遇冷,折射出民眾參與垃圾分類的意愿低下。

信息不對稱。如上海已在實踐中探索撤除公共垃圾桶,改之以定時定點投放垃圾。對此,部分小區居民選擇將垃圾扔在樓道上以示抗議;有小區在妥協下實施了每層加設分類桶的替代方法,導致實效大大削弱。

運動式執法。如廈門市行政執法局在垃圾分類行動開展以來,于主城區共出動超過2.5 萬人次,進社區280 批次,糾正行為近7 000 起。依靠大量人力、物力的投入,換得居民垃圾分類的信息,這是典型的“運動式執法”,缺乏體系化監管。

全生態鏈的不完整。生活垃圾分類的全生態鏈涉及環節較多,從前端的分類,中端的運輸、二次分揀,再到后續的處理和回收,目前尤其是后續的回收產業鏈不夠成熟,參與的商家較少。

4 推進生活垃圾智能化分類的建議

目前,國內城市生活垃圾治理中智能化的應用并不普遍,僅有北京、上海、杭州等城市開始對生活垃圾進行智能化分類。但在實踐中,也積累了一些經驗,結合上面分析的問題,提出以下幾點解決思路。

撤筒與定時定點投放。結合“互聯網+”,提高垃圾回收的效率。撤除城市的公共垃圾筒,居民生活垃圾按定時定點投放,能夠有效降低監督成本,擴大監督的范圍和效果,是現有的解決垃圾分類監管信息不對稱問題較為成熟的做法,如日本。

結合“互聯網+”技術建立一個開放的線上多方信息溝通平臺。市民可以在上面討論有關垃圾分類的話題,發表評論,每個人都可以自由表達自己對于垃圾分類、轉運、處理各環節中的意見與需求,互相科普分類知識。政府各部門也可進行線上交流,溝通信息。這樣既能便于聽取民意、及時回應居民訴求,為城市生活垃圾的協同治理提供了開放化、社會化、集成化的政府信息服務,又大幅提升了治理城市生活垃圾的透明度和決策的科學性、民主性。同時,從物聯網與溝通平臺上可獲取海量數據,有利于打破信息孤島限制,實現多方信息共享,加強對垃圾治理的管理。

巧用“互聯網+”,因地制宜。例如北京市東城區某公寓樓下安裝了架子,每個架子可以放30 多個小桶;每個小桶內裝有磁卡,并寫明屬于哪一戶;居民在家做好廚余分類,隨時可以把小桶放在架子上;廚余收集員每天清運3 次,清運時給每戶的廚余垃圾稱重并刷卡積分。這種模式不像大型的智能垃圾桶那樣成本高,而且同樣是發垃圾桶,該模式巧妙地將硬件和“互聯網+”結合,讓更多居民參與進來,優勢顯而易見。

對于“干濕分離”的家庭垃圾,利用互聯網“上門回收”。如北京的東高地街道西洼地社區,回收公司給社區每戶都免費發放了帶有二維碼的垃圾袋,并且“一戶一碼”,藍色垃圾袋是用來裝可以回收再生的干垃圾的,綠色垃圾袋是用來裝瓜果蔬菜這類廚余垃圾的。在處理干垃圾時,居民只需要點擊微信小程序中的“呼叫回收”,按流程提示選擇好上門地址、上門時間,就能坐等回收員上門。據社區負責人介紹,西洼地社區在“干濕分離”之前每天產生3 t 生活垃圾,“可回收率”幾乎是零;而現在通過“上門回收”產生干垃圾近400 kg,“可回收率”明顯提升。

5 展望

根據住建部等部委發布的《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》,到2025 年底前,全國的垃圾分類處理系統基本建成。垃圾分類進入一個“強制時代”。智能化、大數據、“互聯網+”等創新技術的融入,必將打造更多的智能產品和服務,進一步完善垃圾分類的智能化體系。