巨厚砂層中鉆孔灌注樁施工關(guān)鍵技術(shù)研究

汪銀廣 翟光耀 姚瑞平 周劉聰

(中國建筑第四工程局有限公司 廣東廣州 510665)

0 引言

由于鉆孔灌注樁具有承載力高、適應(yīng)性廣、工藝簡單易于操作等特點,近年來廣泛用于高層建筑、特大型橋梁或?qū)Τ休d能力有較高要求的地基基礎(chǔ)中。但鉆孔灌注樁具有高度隱蔽性,其施工過程無法觀察,成樁后成樁質(zhì)量不易檢測,且不同地層之間有不同的工藝參數(shù)與控制標(biāo)準(zhǔn)。尤其在穿越巨厚砂層中,由于砂層的內(nèi)聚力為零,只有內(nèi)摩阻力來保持穩(wěn)定。在地下水位較高的地層中,砂層內(nèi)的內(nèi)摩阻力與抗剪強(qiáng)度因水層的滲透,均會降低,由此,在砂質(zhì)地層中鉆孔,容易導(dǎo)致孔壁坍塌[1-2]。本文通過工程實例,詳細(xì)總結(jié)巨厚砂層下鉆孔灌注樁施工過程的重點控制措施,對其他類似地層中鉆孔灌注樁施工提高工作效率、降低施工成本等具有寶貴的借鑒意義。

1 工程概況

該工程位于南京市建鄴區(qū)河西南版塊,友誼街與廬山路交匯處,用地面積約150 000 m2。工程中所使用的樁徑φ600,設(shè)計有效樁長B區(qū)為45 m,C區(qū)為41 m,樁端進(jìn)入含卵礫石中粗砂層持力層≥1.2 m。樁徑φ800,設(shè)計有效樁長B區(qū)為54 m,C區(qū)為50 m,樁端進(jìn)入中風(fēng)化粉砂質(zhì)泥巖層持力層≥2.0 m。

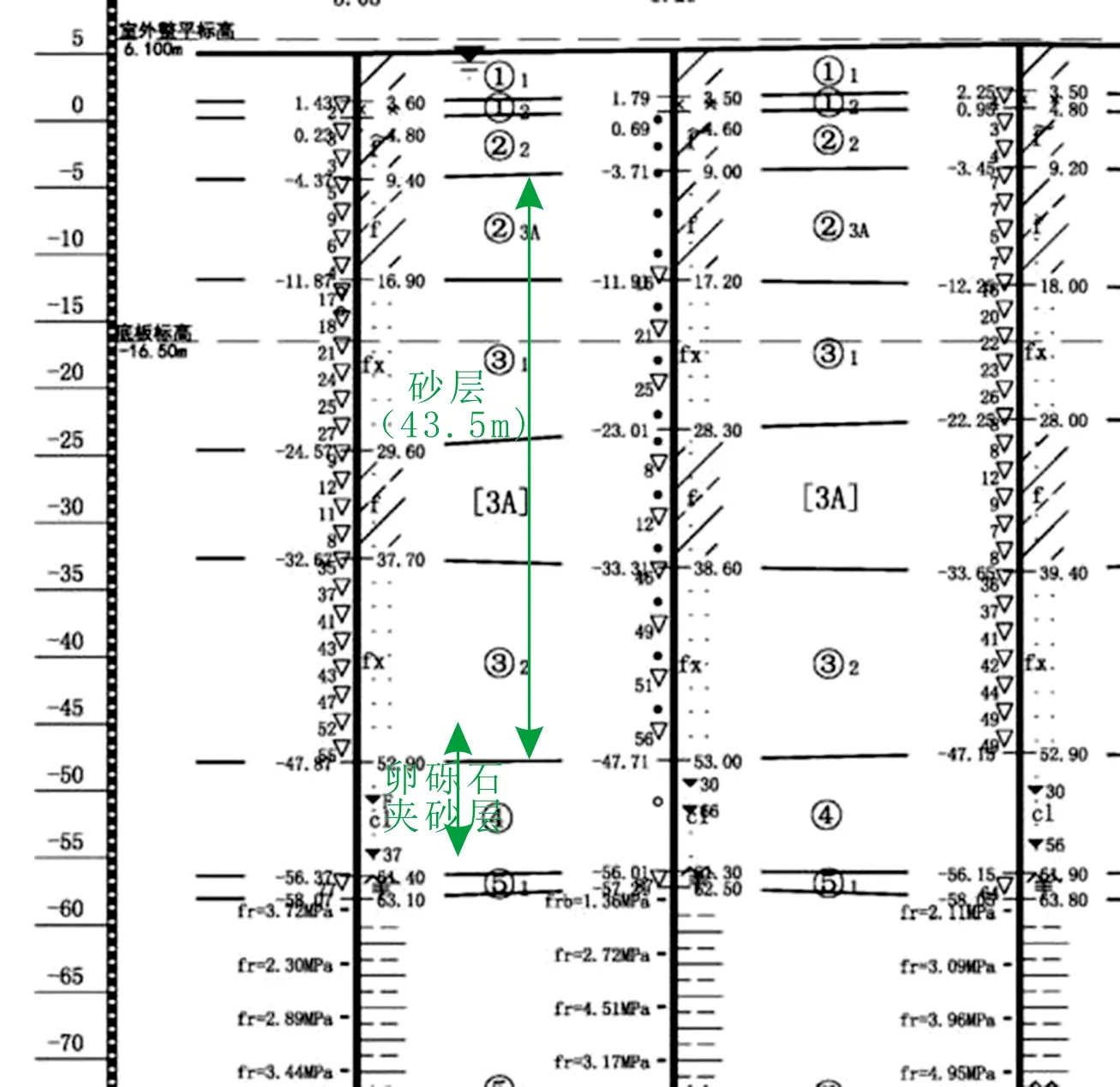

勘探深度內(nèi)揭示的巖土層,分為近期人工堆填物、新近期軟弱土體、砂性土、卵礫石、粉砂質(zhì)泥巖5個工程地質(zhì)大層。孔灌注樁需穿越的砂層厚度約為43.5 m,卵礫石夾砂層約為11.5 m,如圖1所示。

圖1 地質(zhì)剖面

場地鉆探深度范圍內(nèi),地下水類型主要為孔隙潛水及承壓水,本場區(qū)地下水位最高一般在7~8月份。場地內(nèi)孔隙潛水:主要賦存上部淺表土層于①層填土層及②層以淺土層中,勘察期間測得孔隙潛水初見水位埋深0.50 m~12.91 m (水位標(biāo)高3.78 m~4.76 m),穩(wěn)定水位埋深0.70 m~13.11 m (水位標(biāo)高3.58 m~4.56 m)。水位受季節(jié)性變化及附近河水位影響較大,年變化幅度一般在3.0 m左右。近3~5年及歷史最高地下水位可按室外地面整平標(biāo)高下埋深0.5 m考慮。承壓水:主要賦存于②3層粉砂夾粉質(zhì)黏土粉土、③1層粉細(xì)砂、③2層粉細(xì)砂、④層中粗砂混卵礫石中,富水性較好,具有承壓性。勘探期間測得承壓水穩(wěn)定水位埋深4.02 m~12.05 m (水位標(biāo)高3.08 m~3.19 m)。根據(jù)調(diào)查分析,該擬建場地地下水承壓含水層的水位,可能受附近地鐵站等地下工程施工降水影響,導(dǎo)致承壓水頭稍低。該承壓水位標(biāo)高可結(jié)合鄰近長江水位綜合分析確定,設(shè)計時應(yīng)考慮其影響。

2 試成孔試驗

試成孔試驗位置選擇在場內(nèi)非原位試成孔,靠近現(xiàn)挖泥漿池區(qū)域。試成孔深度按設(shè)計要求的最深樁底標(biāo)高控制施工。

試成孔施工的主要目的,是為獲取以下信息:①場地巖土工程地質(zhì)資料復(fù)核;②檢驗所選型號鉆機(jī)鉆進(jìn)成孔工藝在本場地的適用效果;③檢驗鉆機(jī)成孔的施工效率;④測定孔徑、垂直度、孔壁穩(wěn)定和沉渣厚度及隨時間的變化曲線;⑤檢測成孔時自然造漿護(hù)壁是否滿足要求;⑥施工工藝和技術(shù)要求是否適宜,為該工程提高相應(yīng)質(zhì)量提供必要的依據(jù)。

該工程根據(jù)工程樁性質(zhì)及場地地質(zhì)條件,通過合理選擇施工機(jī)械、成孔過程中的泥漿控制指標(biāo)參數(shù),對φ600與φ800的樁徑試成孔情況匯總,可確定如下幾點:

(1)優(yōu)質(zhì)的泥漿是保證在巨厚砂層中鉆孔順利的關(guān)鍵。根據(jù)該工程的地質(zhì)條件,鉆孔樁需穿越巨厚的砂層地質(zhì),鉆進(jìn)成孔過程中容易造成坍孔,選用優(yōu)質(zhì)的泥漿護(hù)壁,可有效減少砂層地質(zhì)中坍孔現(xiàn)象的發(fā)生。根據(jù)試成孔的結(jié)論,該工程在鉆進(jìn)中泥漿護(hù)壁φ600樁徑45 m以上采用原土造漿,進(jìn)入地下45 m以下采用黃泥造漿,φ800樁徑采用黃泥造漿。針對該工程樁基情況,主要施工樁機(jī)機(jī)械選擇為GPS-10、GPS-35回旋鉆孔樁機(jī)。

(2)該工程樁基試成孔確定泥漿的比重、粘度,pH值采用表1數(shù)據(jù)進(jìn)行實時控制。

表1 泥漿技術(shù)指標(biāo)表

(3)該工程φ600 mm孔徑成孔采用正循環(huán)鉆機(jī)進(jìn)行施工,采用邊鉆進(jìn)邊注入泥漿護(hù)壁的施工工藝。進(jìn)入地下45 m以上采用原土造漿,進(jìn)入地下45 m以下采用黃泥造漿,進(jìn)入地面45 m以下,鉆頭進(jìn)尺速度控制在20 cm/min以內(nèi)。

(4)該工程φ600 mm的樁成孔結(jié)束后,進(jìn)行第一次清孔,下放鋼筋籠,下放導(dǎo)管,再進(jìn)行第二次清孔。現(xiàn)場φ600的樁徑采用正循環(huán)清孔。正循環(huán)清孔需要較長時間(30 min~90 min左右);鉆進(jìn)成孔后,經(jīng)過5次試成孔,沉渣厚度達(dá)到設(shè)計規(guī)定的小于50 mm要求,確定了清孔的數(shù)據(jù)參數(shù)。

(5)該工程φ800 mm的樁徑成孔可采用正循環(huán)和反循環(huán)鉆機(jī),反循環(huán)清孔時間控制在15 min~20 min,邊鉆進(jìn)邊注入泥漿進(jìn)行護(hù)壁,采用黃泥造漿。在成孔一清后立即下放鋼筋籠,下完鋼筋籠二清后,檢測成孔垂直度、樁徑、沉渣厚度。該尺寸樁徑在經(jīng)過3次試成孔后,沉渣厚度達(dá)到了設(shè)計要求50 mm以內(nèi),在各項指標(biāo)到達(dá)設(shè)計要求后,方進(jìn)行下一步工序施工,成孔后30 min之內(nèi)澆筑混凝土。

由于該工程鉆進(jìn)中穿越巨厚砂層,鉆進(jìn)過程中泥漿較易攜帶大量鉆渣,鉆渣在泥漿循環(huán)系統(tǒng)中比較容易沉淀。因此,根據(jù)場地情況,適當(dāng)加長泥漿循環(huán)沉淀槽。泥漿池的開挖面積與泥漿池的容積同樣必須滿足施工要求,泥漿池開挖要滿足至少兩根樁所需要的泥漿,單個泥漿池內(nèi)設(shè)置兩個池,一個為沉淀池,一個為泥漿循環(huán)池。科學(xué)設(shè)置泥漿循環(huán)系統(tǒng)同樣可使泥漿池含砂率、膠體率等得到進(jìn)一步優(yōu)化并重復(fù)使用。

3 鉆進(jìn)成孔施工方法

3.1 護(hù)筒埋設(shè)

由于護(hù)筒在鉆進(jìn)成孔過程中具有定位、保護(hù)孔口、防止地面石渣掉入孔內(nèi)、保持泥漿壓力、防止坍孔、防止鉆進(jìn)過程中的沉渣回流,同時也可兼做樁頂標(biāo)高的控制依據(jù)。該工程中護(hù)筒長度3 m,埋至自然地面以上約 0.3 m,地面以下約2.7 m。局部地質(zhì)條件較差位置的φ600、φ800的工程樁采用5 mm~6 mm的護(hù)筒,護(hù)筒直徑依據(jù)樁徑大小確定。鋼護(hù)筒埋設(shè)時應(yīng)確保鋼護(hù)筒中心與樁位置的中心重合,其偏差不得大于20 mm,嚴(yán)格控制鋼護(hù)筒的垂直度小于0.5%。鋼護(hù)筒調(diào)整到位后,周邊用黏土均勻?qū)ΨQ回填并分層夯實,進(jìn)行穩(wěn)固鋼護(hù)筒。護(hù)筒埋設(shè)完成后,及時進(jìn)行復(fù)核樁位,若存在誤差大于規(guī)范要求,則重新進(jìn)行埋設(shè)。

3.2 泥漿循環(huán)控制

根據(jù)地勘資料顯示,該工程場地下有40 m以上的砂層,砂層之間的粘聚力較低,且場地內(nèi)地下水位較高。在鉆進(jìn)成孔中,砂層較易受到鉆機(jī)的擾動而出現(xiàn)流沙現(xiàn)象,進(jìn)而影響到鉆孔孔壁的穩(wěn)定性,嚴(yán)重的將引起坍孔、縮徑的情況。為解決這一問題,在鉆進(jìn)成孔中采用優(yōu)質(zhì)的泥漿,泥漿護(hù)壁有著極為重要的作用。優(yōu)質(zhì)泥漿的液漿壓力可與地下水壓力相平衡,同時可對孔壁產(chǎn)生側(cè)向壓力,以維持孔壁的穩(wěn)定,成為孔壁的一種液態(tài)支撐。泥漿中的膠質(zhì)顆粒可滲入到孔壁中填補(bǔ)較大空隙,進(jìn)而形成具有一定厚度密實的泥皮,促進(jìn)孔壁膠結(jié),防止內(nèi)壁滲水導(dǎo)致流沙引起坍孔。在泥漿控制中泥漿循環(huán)過程中,孔內(nèi)液面高度應(yīng)始終高于護(hù)筒底一定距離,并將泥漿比重控制在規(guī)范之內(nèi),確保泥漿整體液柱的壓力大于孔壁內(nèi)的側(cè)向應(yīng)力,以保護(hù)孔壁,防止坍塌。由于地層中含有的粉質(zhì)砂層較厚,鉆進(jìn)過程中泥漿含砂量勢必有所增加,優(yōu)質(zhì)泥漿能將孔內(nèi)的粉質(zhì)砂顆粒攜帶到泥漿池內(nèi),對減少孔底沉渣起到重要作用。因此,在鉆進(jìn)成孔過程中,應(yīng)嚴(yán)格表1控制泥漿的粘度、比重、pH值等施工參數(shù)。當(dāng)控制參數(shù)超過規(guī)定范圍,應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到規(guī)定要求的參數(shù)時方可進(jìn)行施工。

3.3 鉆進(jìn)成孔與坍孔處理措施

3.3.1 鉆機(jī)定位

鉆機(jī)就位時,應(yīng)確保機(jī)架的樁位中心、天車、轉(zhuǎn)盤中心在同一鉛垂線上,保證其對中誤差不得大于20 mm;鉆機(jī)就位后,應(yīng)測量鉆機(jī)平臺標(biāo)高來控制鉆孔深度,避免超鉆或少鉆,同時填寫報驗單,并經(jīng)監(jiān)理工程師對鉆機(jī)的對中、鉆桿垂直度、平臺水平等檢查驗收同意后,方可開始鉆孔施工。正式鉆孔前,鉆機(jī)應(yīng)預(yù)先進(jìn)行運轉(zhuǎn)試驗,檢查鉆機(jī)的穩(wěn)定性和機(jī)器的運行狀況,確保后續(xù)成孔能連續(xù)進(jìn)行施工。鉆機(jī)就位前,需根據(jù)設(shè)計要求對樁位進(jìn)行確認(rèn)。對正在成孔的樁位,在周邊進(jìn)行另一根樁成孔時,其間距不得小于8 m。在澆注混凝土完成超過72 h但未到7 d的樁位,在周邊進(jìn)行另一根樁成孔時,其間距不得小于4 m。

3.3.2 鉆進(jìn)成孔

鉆孔施工前應(yīng)先起動泥漿泵,待泥漿循環(huán)正常后,再開動鉆機(jī)慢速回轉(zhuǎn),下放鉆頭進(jìn)行成孔,直至施工到孔底。該工程處于巨厚砂層地質(zhì)下,鉆孔過程中較易出現(xiàn)縮頸現(xiàn)象,因此,鉆桿直徑應(yīng)擴(kuò)大20 mm~30 mm。成孔施工應(yīng)先輕壓慢鉆,待鉆進(jìn)到2 m左右時,逐漸加大轉(zhuǎn)速和鉆壓進(jìn)行正常鉆進(jìn)。進(jìn)入地面45 m以下,鉆頭的進(jìn)尺速度控制在20 cm/min以內(nèi)。在鉆進(jìn)成孔施工中過程中,應(yīng)經(jīng)常檢測鉆機(jī)鉆桿的垂直度、回轉(zhuǎn)平臺的水平及成孔泥漿狀況,并隨時調(diào)整、做好詳細(xì)記錄。鉆進(jìn)成孔施工中,應(yīng)根據(jù)不同地勘地層適時調(diào)整參數(shù)。當(dāng)鉆進(jìn)成孔施工過程中需要加接鉆桿時,應(yīng)先暫停鉆進(jìn),將鉆頭提升距孔底200 mm,并維持泥漿循環(huán)不超3 min,以清洗孔底并將管道內(nèi)泥渣進(jìn)行排凈。加接鉆桿時裝桿應(yīng)擰緊,防止工具及鉆具掉入孔內(nèi)。在鉆進(jìn)成孔過程中,應(yīng)密切關(guān)注樁架的穩(wěn)定情況,檢查護(hù)筒周圍土體是否有下陷情況。

3.3.3 坍孔處理措施

在鉆進(jìn)成孔施工過程中,如出現(xiàn)涌砂、坍孔等異常情況,應(yīng)立即將鉆具提升,并控制泵量,保持沖洗液循環(huán),吸除涌砂和坍落物,同時向孔內(nèi)輸送要求的泥漿,保持水頭壓力來抑制繼續(xù)坍孔和涌砂。恢復(fù)鉆進(jìn)后,控制泵排量示不宜過大,避免影響吸坍孔壁。鉆進(jìn)達(dá)到要求孔深停鉆時,應(yīng)維持正常循環(huán),清洗吸除孔底沉渣至返出沖洗液的鉆渣含量小于4%為止。起鉆時應(yīng)注意操作輕穩(wěn),并向孔內(nèi)補(bǔ)入適量沖洗液,用來穩(wěn)定孔內(nèi)水頭高度。

4 混凝土灌注施工方法

4.1 成孔檢查

成孔檢查是灌注樁混凝土澆筑的前提,是保證后續(xù)成樁質(zhì)量的關(guān)鍵工序。成孔結(jié)束后,采用井徑儀對成孔質(zhì)量進(jìn)行檢測,抽檢比例根據(jù)設(shè)計圖紙要求,按照總樁數(shù)的10%進(jìn)行檢測,并書面報送設(shè)計單位。成孔檢查重點為檢查成孔的垂直度≤1/200、孔底沉渣≤50 mm、出漿口泥漿相對密度1.10~1.25深度≥設(shè)計深度等各項施工參數(shù)是否滿足規(guī)范的要求。

4.2 第一次清孔與沉渣厚度控制

鉆孔灌注樁砂層中的清孔應(yīng)采用兩次清孔。第一次清孔在鉆孔達(dá)到要求深度后,孔垂直度、孔深、孔徑等項目檢查合格,報送監(jiān)理工程師檢查合格后,方可進(jìn)行孔底清理,否則重新進(jìn)行掃孔。第一次清孔:停止鉆進(jìn)后,將鉆錐提升起20 cm~30 cm,保持泥漿的正常循環(huán),將泥漿壓入孔內(nèi),并將鉆孔內(nèi)懸浮較多的泥漿置換掉。該工程中φ600的樁徑采用正循環(huán)清孔,φ800的樁徑采用正、反循環(huán)清孔工藝進(jìn)行清孔。清孔時間按照試成孔結(jié)論中的時間進(jìn)行控制。清孔過程中必須設(shè)有專人撈取鉆渣,加快清孔的速度,確保沉渣厚度小于設(shè)計要求的規(guī)定數(shù)值。

4.3 鋼筋籠與導(dǎo)管安放

4.3.1 鋼筋籠制作

該工程內(nèi)鉆孔灌注樁深度較大,鋼筋籠較長屬于超長鋼筋籠,在加工、存放或者運輸中容易受力彎曲,致使鋼筋籠受力變形影響,鋼筋籠的垂直度不易于一次加工成型。因此,鋼筋根據(jù)9 m長定尺鋼筋采用分節(jié)制作,并預(yù)留一定搭接長度,搭接接頭間距長度應(yīng)滿足設(shè)計大于等于1.2 m的要求。為達(dá)到控制保護(hù)層厚度目的,在鋼筋籠主筋上沿長度方向每隔9 m設(shè)置一道定位塊,沿鋼筋籠周圍對稱布置4個定位塊。在鋼筋籠內(nèi)預(yù)置注漿管:注漿管選用Q235級鋼內(nèi)徑57×3.2的鋼管(兼作聲測管),其他不安裝聲測管樁采用內(nèi)徑不小于25 mm,壁厚不應(yīng)小于3.2 mm,Q235鋼管,且應(yīng)與鋼筋籠加強(qiáng)筋焊接牢固,下部伸出鋼筋籠底部以下250 mm。

4.3.2 鋼筋籠連接

鋼筋籠分節(jié)制作并采用焊接連接。鋼筋籠主筋連接按設(shè)計要求進(jìn)行,采用焊接連接,在焊接過程中應(yīng)及時清渣。相鄰兩根主筋接頭間距≥1.2 m,在同一截面上接頭面積率應(yīng)不大于50%,焊縫應(yīng)滿足規(guī)范要求。對焊縫要求:該工程主筋連接采用焊接連接,單面焊接長度大于12 d,加強(qiáng)箍筋連接采用長12 d單面滿焊。鋼筋籠制作采用螺旋箍筋與主筋點焊,主筋與螺旋筋全部交點必須50%焊接牢固(間隔呈“梅花狀”進(jìn)行點焊);加強(qiáng)箍筋與主筋交點必須全部進(jìn)行焊接,保證牢固。從事鋼筋安裝的所有人員需進(jìn)行技術(shù)交底與施工前培訓(xùn),從事鋼筋焊接的焊工必須持有焊工考試合格證,且在施工前經(jīng)技術(shù)交底與施工培訓(xùn)后才能上崗操作。大風(fēng)天氣和雨天不宜現(xiàn)場施焊,若須施焊時,應(yīng)采取有效遮蔽措施。焊機(jī)應(yīng)經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)和定期檢修,確保正常使用。

4.3.3 鋼筋籠吊放

鋼筋籠吊放按照表2步驟進(jìn)行。鋼筋籠吊放完畢后允許偏差。經(jīng)檢查需符合鋼筋籠中心位置偏差不超過±10mm;鋼筋籠高偏差不超過±100mm。

表2 鋼筋籠吊裝步驟

4.3.4 導(dǎo)管安放

導(dǎo)管是灌注混凝土的重要工具。導(dǎo)管埋入混凝土內(nèi)的深度將直接影響灌注樁的最終成樁質(zhì)量,因此導(dǎo)管需嚴(yán)格要求。該工程中導(dǎo)管的安放選用Φ260 mm灌漿導(dǎo)管,導(dǎo)管須內(nèi)平、筆直,必須對導(dǎo)管進(jìn)行檢查,不符合要求的不得使用。導(dǎo)管長度按實際孔深而定,下管前清點根數(shù),檢查聯(lián)接處密封情況,每節(jié)導(dǎo)管密封好,保證良好的密封性能,嚴(yán)防泥漿滲入管內(nèi)。孔口連接時,在絲扣處涂抹機(jī)油,便于擰卸,嚴(yán)禁使用鐵錘打擊導(dǎo)管,防止變形。導(dǎo)管下放深度以出漿管底距孔底30 mm~50 mm為宜。

4.3.5 鋼筋未安放到位處理措施

該工程中由于鋼筋籠較長,在吊放鋼筋籠過程中,樁位較易受到干擾,導(dǎo)致鋼筋籠安放不到位。當(dāng)鋼筋籠下放未到位時,應(yīng)將鋼筋籠重新用機(jī)器提起。在提起過程中,及時進(jìn)行糾偏且盡量保證鋼筋籠在提起過程中不觸碰孔壁的原則,直至糾正到位后,在按原定方案下放鋼筋籠。當(dāng)鋼筋籠下放到指定位置后再重新檢查直至合格,并重新進(jìn)行清孔,確保孔內(nèi)沉渣厚度小于50 mm等施工參數(shù)合格后,再進(jìn)行下道工序混凝土的灌注。

4.4 二次清孔

現(xiàn)場施工過程中采用二次清孔,現(xiàn)場φ600的樁徑可采用正循環(huán)清孔。正循環(huán)清孔需要較長時間(30 min~90 min且應(yīng)繼續(xù)清孔至混凝土到場為止);φ800的樁徑可采用正循環(huán)清孔和反循環(huán)清孔,反循環(huán)清孔時間較短(控制在15 min~20 mim且應(yīng)繼續(xù)清孔至混凝土到場為止),確保現(xiàn)場沉渣厚度。第二次清孔結(jié)束后,泥漿指標(biāo)應(yīng)在1.10~1.25范圍之內(nèi),孔底沉渣厚度應(yīng)小于50 mm要求,并會同監(jiān)理單位進(jìn)行驗收,驗收合格后及時進(jìn)行下道工序——混凝土灌注工作。

4.5 混凝土灌注

混凝土澆筑前,到場混凝土應(yīng)首先檢查混凝土的配比單、塌落度、和易性等是否滿足圖紙的要求,在檢查合格的基礎(chǔ)上留置一組標(biāo)養(yǎng)試塊。混凝土初灌是水下樁灌注的關(guān)鍵環(huán)節(jié),不同樁徑應(yīng)分別計算,采用不同的初灌斗進(jìn)行灌注,因此應(yīng)嚴(yán)格計算好初灌量。混凝土灌注時,應(yīng)具有一定的沖擊能量,能把導(dǎo)管下沉渣擠出,初灌后導(dǎo)管埋深應(yīng)滿足≥0.8 m。首次澆筑采用混凝土隔水板,隔水板用直徑φ6鋼絲懸吊在混凝土漏斗下口,當(dāng)混凝土裝滿漏斗下放后,打開隔水板排開泥漿進(jìn)行澆筑,盡可能將孔底沉渣沖開,以減少樁基后續(xù)的沉降。混凝土澆筑過程應(yīng)連續(xù)進(jìn)行,隨澆隨拔管,盡量避免澆筑混凝土過程中的停頓,以免中途停頓造成斷樁。在整個澆筑混凝土過程中,導(dǎo)管需在混凝土中埋深2 m~6 m,利用導(dǎo)管內(nèi)外混凝土的壓力差,使混凝土的澆筑面不斷上升,并控制好上升速度不低于2 m/h,直至高于設(shè)計標(biāo)高,且超灌高度不小于1 m。在澆筑混凝土過程中,應(yīng)防止混凝土拌和物從漏斗頂部溢出,或從漏斗外掉入孔底,使泥漿內(nèi)含有水泥而變稠凝結(jié),致使測探數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。導(dǎo)管提升時,應(yīng)保持軸線豎直和位置居中,逐步提升,澆筑中導(dǎo)管需有被卡后的處理措施。在澆筑混凝土接近結(jié)束時,應(yīng)在孔內(nèi)注入適量清水,使槽內(nèi)泥漿稀釋并將泥漿排出槽外,并使管內(nèi)混凝土有一定的高度。澆筑完畢后,計算出灌注樁的充盈系數(shù)是否滿足1.05~1.3的設(shè)計要求。

混凝土灌注堵管處理措施:在進(jìn)行首批混凝土灌注時,有時也會遇到各種原因?qū)е禄炷翢o法下放。當(dāng)混凝土澆筑不多時,時間不長,且在混凝土初凝前,堵管強(qiáng)度不高的情況下,可采用沖震法,即在不拔出導(dǎo)管的情況下,用施工機(jī)械提拔導(dǎo)管夾板沖震導(dǎo)管,通過沖震力解除堵管,此方法中需注意不能將導(dǎo)管底部拔出混凝土原灌注面。當(dāng)混凝土澆筑較多時,且配料不合理引起的堵管可采用三快一沖法。即當(dāng)澆筑過程中發(fā)生堵管,可通過快速拔管,快速清理,快速下管,并用泥漿沖洗原澆筑混凝土面,同時應(yīng)將導(dǎo)管插入原混凝土面1 m左右,在按原定的初灌次序澆筑混凝土。

5 鉆孔灌注樁后注漿

鉆孔灌注樁后,注漿主要是對樁端持力層進(jìn)行加固,提高單位面積抗壓端承載力值,減少樁基沉降的一種技術(shù)措施。此技術(shù)是在混凝土樁身達(dá)到一定強(qiáng)度后,通過在樁內(nèi)預(yù)埋的注漿管道,采用機(jī)械設(shè)備灌注水泥漿,從而減少樁基沉降提升樁基承載能力,進(jìn)一步提升樁基附近局部位置的土體強(qiáng)度。該工程注漿漿液采用P042.5級普通硅酸鹽水泥,漿液水灰比取0.6,配置好的漿液通過濾網(wǎng)過濾。在灌注樁成樁后的7 h~8 h,采用清水進(jìn)行開塞。開塞壓力0.8~1.2 MPa,開塞后應(yīng)立即停止壓力。在每個承臺最后一根樁成樁5 d后開始注漿作業(yè),注漿過程中控制好注漿壓力和注漿速度。當(dāng)注漿量達(dá)到設(shè)計要求后,即可停止注漿。

6 結(jié)語

從該工程的施工經(jīng)驗得出,對較厚砂層下的灌注樁施工,具有一定的特殊性。針對較厚砂層中的灌注樁施工,應(yīng)嚴(yán)格按照施工步驟提前做好準(zhǔn)備,通過采取一定的控制措施,控制好樁位、樁徑、孔深、沉渣厚度、泥漿指標(biāo)、混凝土灌注程序等一系列重要施工參數(shù),減少施工過程中砂層對樁基施工的影響,進(jìn)而提高巨厚砂層中灌注樁施工成樁質(zhì)量。