湖南康家灣鉛鋅多金屬礦巖溶構造及找礦意義

陳燕輝,劉 莎

(湖南省有色地質勘查局二一七隊,湖南 衡陽 421001)

康家灣鉛鋅金銀多金屬礦是上世紀70年代發現的隱伏礦床,位于水口山礦田北東,是湘南地區規模較大的鉛鋅金銀多金屬礦床。礦床自發現以來,有較多的專家對康家灣礦開展了地質研究工作,并取得了大量成果;在礦床成因等方面都取得了很多研究成果,對品位高、厚度大、延伸較好礦體未進行專門對比分析。本文通過對溶洞的統計和分析,對康家灣鉛鋅金銀礦區富礦成因進行分析,對礦液運移、富集提出一些認識,從而對康家灣礦區下一步找厚富礦體提供思路,提出下一步找礦方向[1]。

1 礦區地質背景

1.1 大地構造位置

康家灣礦區位于水口山鉛鋅金銀銅多金屬礦田東部,礦田大地構造位置處華夏板塊西北緣中段,欽杭成礦帶西北部,南嶺成礦帶北端。區域處于衡陽紅色斷陷盆地南緣,邵陽—郴州北西向構造帶、株洲—江永北東向深斷裂、耒陽—臨武南北向構造帶和羊角塘—水口山—五峰仙東西向殼斷裂帶的交匯部位。這些構造交匯于礦田深部,共同控制巖漿及礦田貴金屬、有色金屬礦床的產出。

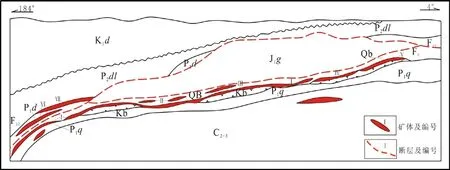

1.2 地層

礦區地層較為簡單,地表東西兩側及北部大面積被白堊系東井組(k1d)紅色碎屑巖覆蓋。中生代侏羅系下統高家田組(J1g)黑色碎屑巖,分布于礦區中部老盟山一帶。底部為雜色礫巖、硅質礫巖及凝灰質角礫巖夾粘土巖(蝕變為微石英巖)透鏡體,深部鉆孔及采場見鉛鋅礦化特征,與古生代地層呈不整合接觸。中、上部為含炭質粉砂巖、巨厚層長石石英砂巖、炭質頁巖夾薄層煙煤。

侏羅系下統高家田組(J1g)為厚層狀含礫石英砂巖及中細粒含礫石英長石砂巖、粉砂巖,與下覆地層呈不整合接觸,也是本區成礦的主要的屏蔽層。

二疊系上統斗嶺組(P2dl):可分上、下兩段,與下伏地層呈假整合接觸。巖性主要為為炭質頁巖、(炭質、泥質)粉砂巖及長石石英砂巖夾透鏡狀泥巖、生物碎屑灰巖,局部地段見黃鐵礦及褐鐵礦結核。

二疊系下統當沖組(P1d):下段為泥巖、泥灰巖;上段為含錳硅質巖、硅質頁巖夾薄層頁巖,為礦田中金礦的容礦層位。

二疊系棲霞組(P1q):灰巖、碳酸鹽巖;碳酸鹽巖是巖溶發育的物質基礎。由于不同類型的碳酸鹽巖, 其巖性、結構構造、物理性質等均有不同, 故其溶蝕機理也不相同, 從而對成礦物質的富集方式產生影響。如質純厚層至塊狀灰巖, 結構致密, 力學強度較大, 孔隙度、吸水率、滲透率均較低, 水以沿裂隙擴張溶蝕為主, 易形成不均一的洞穴管道流,從而成為良好的導礦通道。為本區鉛鋅金銀多金屬礦容礦層位,為本礦區鉛鋅金銀多金屬礦次要容礦層位。

石炭系中上統壺天群(C2+3):白云巖、白云質灰巖。質地較純,細至中粒結構,局部呈角礫狀產出,見少量白色燧石結核,致密塊狀,細粒結構。該層常有沿裂隙和溶蝕空洞充填的脈狀和透鏡狀規模不等的富黃鐵鉛鋅金銀礦體。

圖1 康家灣礦區礦體縱剖面圖

1.3 褶皺

侏羅系沉積盆地內與成礦有關的褶皺主要為康家灣隱伏倒轉背斜。屬中生代沉積地層的基底褶皺。隱伏于盆地西側F22逆沖斷層下盤。走向北北東。背斜軸部為二疊系棲霞組地層。西翼(F22斷層上盤)為斗嶺組及少量當沖組地層,傾角較陡,一般50°~60°;東翼產狀平緩,傾角15°~20°。侏羅系地層不整合于東翼棲霞組地層之上。在侏羅系不整合面與棲霞組含燧石灰巖之間產生較大的層間破碎帶,為后來礦液賦存提供了良好的空間場所。

1.4 斷層

與沉積盆地生長有關和與成礦有關的斷裂應屬該沉積盆地西側規模較大的F22逆沖復活斷層和盆地東側的F25逆沖復活斷層。

F22逆沖復活斷層:位于康家灣隱伏倒轉背斜西側,走向與該背斜軸向基本一致,傾向北西西,傾角一般30°~35°。地表南從巖子嶺往北經龍王山、康家灣、獅子腦頭,過湘江后被白堊系紅色砂頁巖覆蓋,長達10公里以上。沿該斷裂走向追索,地表隨處可見二疊系斗嶺組、當沖組地層逆掩于侏羅系地層之上,并有小的英安玢巖株或巖豆沿斷層侵入。該斷層早期應屬侏羅系沉積盆地北西側的邊界正斷層(生長斷層),晚期復活為逆斷層。多期活動給該盆地成巖、成礦提供了良好的深源通道。

F151斷層:可能隨著F22逆沖斷層的擠壓復活,成為走向與F22斷層基本一致的逆斷層。經鉆孔揭露不整合面對比發現斷層上盤上升(西側),下盤下降(東側),傾向北西西,傾角一般30°~35°。在新一輪的探礦工作中揭露到該斷層有鉛鋅礦體(化)。礦液可能沿著F151斷層在侏羅系砂巖與二疊系地層之間的不整合面聚集形成品位高,厚度大鉛鋅金銀礦體[2,3]。

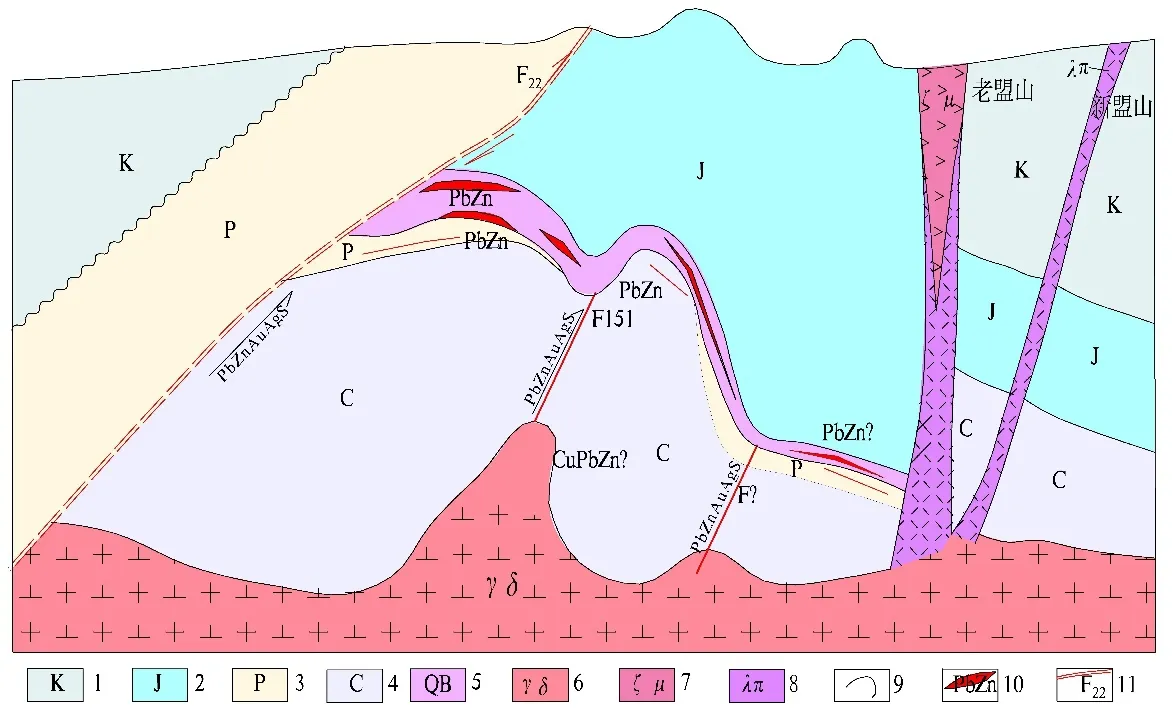

2 巖溶構造與成礦構造關系

印支中期,受水平東西向壓應力作用,礦區地層發生褶皺,形成康家灣倒轉背斜,伴隨褶皺構造在當沖組與棲霞組地層之間產生層間滑動,形成規模較大的層間破碎帶,破碎帶內應力集中部位節理裂隙發育,局部產生溶洞崩塌堆積作用,在溶洞中形成溶塌堆積物,為礦液充填提供了良好場所。并發育大型F22(F151)斷層(此時F22為正斷層),同時在深部形成斷層F。印支晚期,地殼以垂直運動為主,先上升接受剝蝕、后下降,在階梯式盆地邊緣沉積了侏羅系高家田組。燕山中、晚期,區內構造運動更加強烈,地層進一步褶皺,使F22斷層復活并逆沖推覆(此時F22為逆沖推覆斷層);隨后斷層旁發育次一級構造,在碳酸鹽內的次一級小構造形成串珠狀溶洞;此后伴隨強烈的巖漿活動,來自西南深部的含礦熱液在構造力和熱力驅動下,沿F22(F151)和深部斷層F等大型斷層向上移動至碎屑巖屏蔽層,熱液受阻,由于褶皺核部溶洞、節理、裂隙發育,有利于熱液滲透,該部位巖性得到充分交代而形成大規模硅化蝕變帶(QB)和鉛鋅金銀礦體(見圖2);而部分熱液往碳酸鹽巖發生迂回,因碳酸鹽巖中發育眾多的小型孔洞或溶孔,使熱液流速度相對緩慢, 使成礦物質有充分的時間產生沉淀或交代作用形成礦床,從而在不整合面附近的溶洞和裂隙中形成高品位礦體。

圖2 康家灣鉛鋅金銀礦床成礦模式圖

3 巖溶構造對礦體的影響

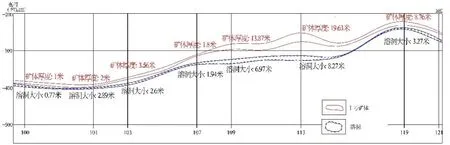

通過對鉆孔揭露的溶洞的標高、厚度進行統計后發現(見圖3),所統計的溶洞均位于Ⅰ號主礦體下盤(層位為硅化蝕變帶(QB)和二疊系棲霞組(P1q))。說明含礦熱液向上運移至屏蔽層時,受阻后充填于不整合面附近的溶洞、裂隙,再經成巖過程及后期熱液活動的硅化作用,形成硅化蝕變帶(QB)及礦體,而溶洞規模越大、越發育,其硅化蝕變帶(QB)、礦體厚度越大。從而證明了巖溶構造是該區重要的導礦通道及容礦空間。

圖3 康家灣Ⅰ號礦體、溶洞縱投影圖

4 巖溶成礦構造預測的綜合地質標志

綜上所述,在有碎屑巖屏蔽層形成的封閉或半封閉的儲礦環境時,靠近屏蔽層的巖溶裂隙發育地段是熱液交代、礦化富集的最有利地段,也是找礦的重要標志;硅化蝕變帶(QB)的構造裂隙、小晶洞和碳酸鹽巖的溶洞是礦液充填、礦質交代沉淀的主要容礦構造,是找礦直接標志;推覆或逆沖斷裂是本區礦床的最主要導礦構造,是找礦的間接標志。

在康家灣及水口山周圍,尋找古巖溶型礦產,可利用遙感地質技術方法圈定古疊置型巖溶洼地,這種洼地在遙感圖上呈典型的環洼影像,并應用物化探手段,確定深部礦化顯示,沿古巖溶發育方向,進行深部找礦。