張家口龍門溝鉬銀礦化特征及成礦機制分析

盧 剛

(河北省地質調查院,河北 石家莊 050000)

1 礦區特征

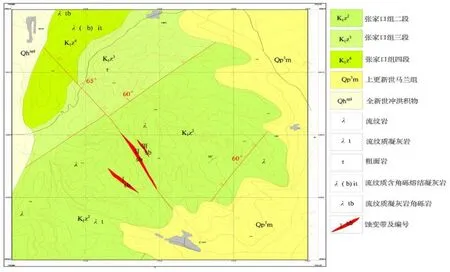

礦體出露地層為張家口組地層,巖性主要為淺黃褐色流紋質含角礫熔結凝灰巖、淺黃褐色粗面巖、黃褐色流紋巖。測區內發育一條北西向斷層和兩條北東向斷層,受構造影響,工作區內巖石蝕變強烈,多具硅化、褐鐵礦化、綠泥石化、螢石礦化等現象。兩條北東向斷層均被北西向斷層切割,北西向斷層為主要控礦斷層。該斷層延伸長度約3.1km,寬度約30m,在測區南東部地貌上形成狹窄的長條狀山溝,山溝北東側地形較陡,可觀測到較多擦痕及階步。在斷層線附近巖石破碎,地層產狀紊亂,受構造改造作用明顯,斷層面產狀50°∠60°,為正斷層(圖1)。

圖1 龍門溝鉬礦礦區區地質草圖

2 礦化蝕變帶特征

該區發現3條由后期石英脈侵入形成的礦化蝕變帶。

Ⅰ號蝕變帶走向為133°,在地表處呈長條狀,長約550m,寬約50m。蝕變帶內巖石破碎,多為碎塊狀,巖石新鮮面為淺褐黃色,表面多具鐵錳礦化,呈黑褐色,,偶見不規則蜂窩,蜂窩內可見星點狀黃鐵。巖石多具硅化,硬度較大,部分石英呈集合體狀,裂隙面上可見紫色的螢石礦化。針對該條蝕變帶施工2條探槽LTC1與LTC2,共刻槽采樣6件,分析結果均未達到工業品位。

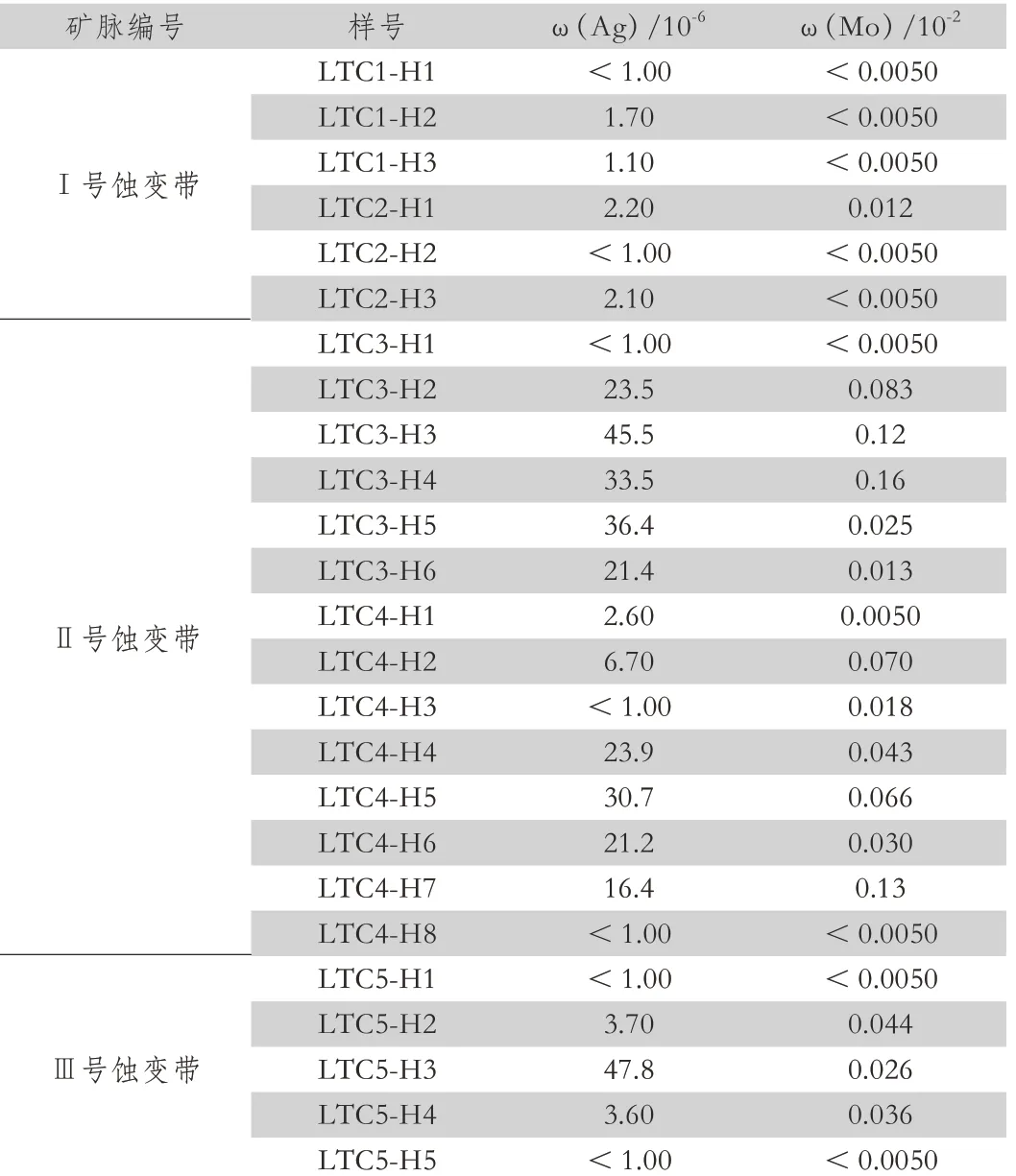

Ⅱ號蝕變帶走向150°,位于斷裂帶內,與北西向斷裂近平行。蝕變帶呈長條狀,長約1000m,寬約50m。蝕變帶內巖石破碎,節理發育,節理面多具火燒皮現象,呈灰黑色。可見較多石英脈,石英脈走向多與斷層走向一致,石英脈寬一般1m~2m,最寬處可達3m。熱液侵入淺褐黃色流紋巖,在巖石裂隙中形成較多雜亂的細小石英脈,并使基巖硅化。石英脈與基巖的裂隙中多見紫色螢石礦化,另具浸染狀褐鐵礦化、弱高嶺土化。針對該條蝕變帶施工探槽2條,LTC3、LTC4。其中LTC1刻槽取樣6件,Ag 21.4×10-6~45.5×10-6,Mo含量0.013%~0.16%。LTC4刻槽取樣8件,Ag 16.4×10-6~30.7×10-6,Mo 0.018%~0.13%(表1)。Ⅲ號蝕變帶走向為150°,與Ⅱ號蝕變帶間距約90m。蝕變帶呈長條狀,長約300m,寬約40m。蝕變帶內巖石呈碎塊狀,多為黑色,可見張裂角礫巖,蝕變帶中心部位巖石高嶺土化發育,呈灰綠色,松散,硬度較小。針對該條蝕變帶施工探槽LTC5,其中LTC5-H2樣品Mo的分析結果為0.044%,LTC5-H3樣品Ag的分析結果為47.8×10-6,LTC5-H4樣品Mo的分析結果為0.036%。

表1 龍門溝多金屬礦化點刻槽樣品化學分析結果

3 礦化蝕變帶激電特征

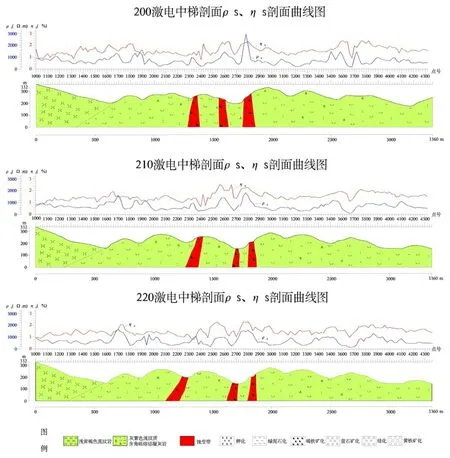

激電剖面測量顯示,視極化率值背景值約為1%。其中1240~1900點區段為高背景段,有多個小規模的局部異常,異常極大值常常達到2.5%左右,ηs值普遍在2%以上,中、高視極化率、低視電阻率反映了網脈狀、致密塊狀的金屬硫化物礦化體見圖2。

圖2 龍門溝一帶激電中梯剖面ρs、ηs剖面曲線圖

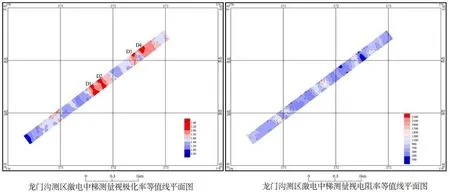

區內共發現低緩激電異常四個編號D1、D2、D3、D4,異常均成帶狀走向北西,表現為高阻高級化特征,圖3。

圖3 龍門溝測區激電中梯測量視極化率、視電阻率等值線平面圖

D1異常位于剖面2600點附近寬度約100m,D2異常位于2800點附近寬度約200m,均與地表礦化蝕變帶位置吻合,主要表現為硅化、褐鐵礦化等,物性測量顯示蝕變流紋巖與流紋巖有著明顯的物性差異,極化率略高但電阻率差異明顯表現為高阻特征,與激電剖面測量的高阻高極化特征吻合。

D3異常位于剖面3600點附近寬度約200m,D4異常位于3800點附近寬度約300m。兩異常均表現為寬緩低值異常,地表無明顯礦化,推斷該異常由深部礦化蝕變引起。

4 成礦機制探討

三條礦脈的Mo、Ag元素對比表現出以下特征。Ⅰ號蝕變帶Mo、Ag含量均較低,遠低于邊界品位,僅具微弱礦化。Ⅲ號蝕變帶1件樣品Ag達到邊界品位,但其余樣品遠低于邊界品位;2件樣品的的Mo達到邊界品位,但不足工業品位。Ⅱ號蝕變帶多件樣品的Mo含量達到工業品位,多件樣品的Ag達到或接近邊界品位,且具備一定連續性。綜合對比Ⅱ號蝕變帶礦化最強。

結合礦區地質,二號礦化帶所在位置與北西向斷層吻合,礦化最強;三號蝕變帶距離斷層稍遠,具備礦化,但不連續,因此規模較小;1號蝕變帶距離斷層最遠,礦化最弱。因此礦化與斷層有直接關系。

礦化帶為硅蝕變流紋巖,礦化蝕變帶主要產于石英脈破碎角礫中及石英脈旁側,因此推斷早期形成的張家口組地層在后期構造作用下,發生碎裂,普遍發育破劈理,后期含礦熱液沿節理面和晶粒間隙滲入并富集形成礦化。巖石蝕變以褐鐵礦化、黃鐵礦化、硅化、螢石礦化,少量高嶺土化,均為中低溫形成,因此成礦機制為中低溫熱液礦化。