內蒙古阿拉善左旗礦山開采技術條件及地質環境分析

錢洪夫

(中化地質礦山總局化工地質調查總院,北京 100013)

內蒙古阿拉善左旗礦產資源十分豐富,隨著福建、山東等地一些小礦山逐步關停,國內礦產資源開采由東南沿海向西部轉移步伐明顯加快。該區礦產資源可開采潛力巨大、開發條件優越,得到了越來越多工業生產企業的青睞。阿拉善左旗屬于《內蒙古自治區主體功能區規劃》中的限制開發區域(自治區級重點生態功能區),在資源富集地區,可進行控制性的集中發展能源、化工、冶金等特色優勢產業。本文通過分析礦山開采技術條件及地質環境影響,為該區礦山開發利用及礦山環境保護提供參考。

1 區域地質特征

1.1 區域構造

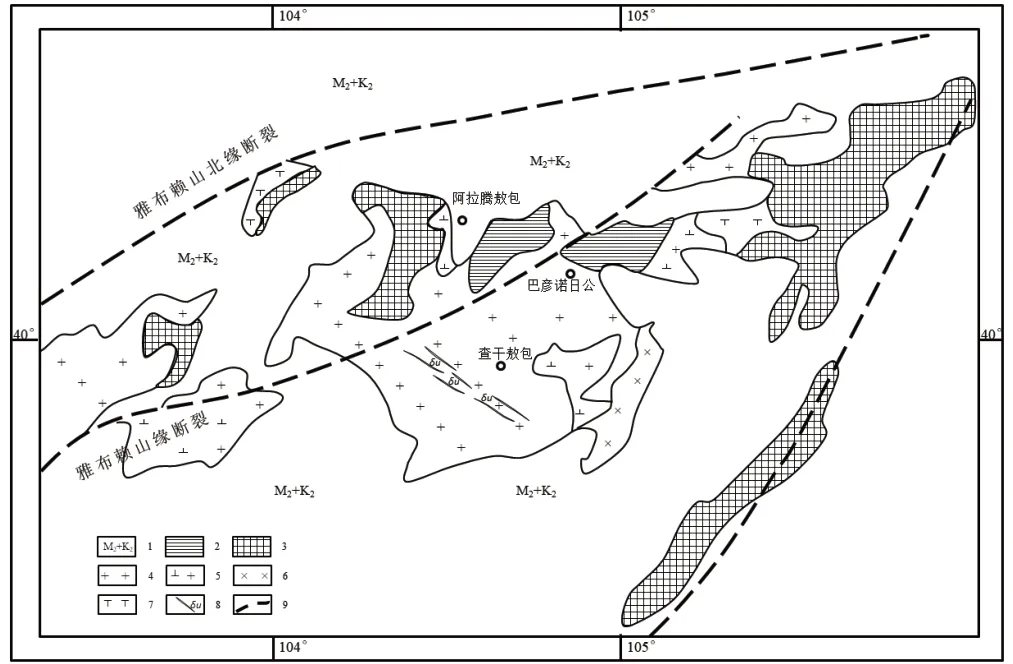

區域大地構造位置屬于華北陸塊西北緣、阿拉善地塊東南部雅布賴-巴音諾日公構造帶內(王廷印等,1998)。區域上斷裂構造不甚發育,主要為一組走向上呈北西向展布的壓扭性斷裂(圖1),長度一般為4km~20km,密集展布于區內中西部查干通根-伊和布圖-新烏蘇一帶。其次為一組走向上呈北東向展布的壓扭性斷裂,展布于蟒德勒敖包東部。斷裂切割華力西期晚期花崗巖體。

圖1 巴音諾日公地區地質構造圖1.中生代-新生代地層;2.中晚元古代蓋層;3.太古代-早元古代陸殼基底;4.華力西期花崗巖;5.華力西期花崗閃長巖;5.華力西期正長巖;6.華力西期輝長巖;7.加里東期正長巖;8.閃長玢巖脈;9.斷裂帶。

1.2 區域巖漿巖

區域巖漿活動強烈,中-酸性侵入巖廣泛出露,還發育多條北西—南東向近平行的閃長玢巖脈(高金平等,2016;梁志寶等,2017)。巖體時代主要有古元古代、早古生代、晚古生代和中生代,其中晚古生代巖漿活動最為發育。阿拉善地塊發育“雅布賴-巴音諾爾公-紅古爾玉林晚石炭世—早二疊世碰撞型火山-侵入巖帶”與“沙日吉廟-阿布得仁太山晚二疊世碰撞型火山-侵入巖帶”2 條同碰撞型的火山-侵入巖帶。區域巴彥諾日公梁大巖基呈東西向展布。出露侵入巖主要有:早古生代奧陶系、早古生代志留系、晚古生代二疊系和中生代三疊系。礦石組合以黑云母花崗巖、花崗巖居多,斜長花崗巖、二長花崗巖次之,鉀長花崗巖、花崗閃長巖較少,花崗斑巖、流紋斑巖及石英斑巖等淺成侵入巖一般呈脈狀產出。巴彥諾日公梁大巖基巖體中具有比較多的加里東期基性巖捕虜體。

區域內的礦體主要賦存于二疊紀黑云二長花崗巖(Pγβ1b)及三疊紀花崗巖(Tγ1b)過渡相中,呈巖基產出,是組成諾日公花崗巖基的一部分。巴彥諾日公梁花崗巖基屬中深成相,剝蝕程度較淺。根據巖石類型及結構,大體可劃分出邊緣相和過渡相。邊緣相由細粒或中粒黑云母花崗巖組成,巖石呈灰白色或略帶紅色,寬數千米,呈斷續環帶狀,沿巖基邊緣分布。過渡相以似斑狀黑云母花崗巖為主,局部出現粗粒黑云母花崗巖,構成巖基主體。巖石呈淺肉紅色,中-中粗粒斑狀和塊狀構造。

2 礦山開采水文地質條件

2.1 地形、氣候及地表水特征

該區地處阿拉善高原東南部諾日公南山的南坡,為雅布賴北山東延之脈。地形屬高原低山-高原波狀丘陵地帶,屬花崗巖構成的剝蝕殘山丘陵區。地貌特征多呈舒緩起伏的饅頭狀、長梁狀,屬風蝕雅丹地貌類型。區內基巖出露良好,地表植被低矮稀疏,僅在河床及地形低洼處有零星草木,生態環境十分脆弱。

地處北溫帶荒漠干旱氣候區,具干旱少雨、蒸發強烈的大陸型氣候特征。據巴彥諾日公氣象站資料(2004年~2013年)統計,年平均降水量不足100mm,年蒸發量大于3000mm。區內無常年性地表水體,河溝大多數情況下為干河床,豐水期局部區段現涓涓溪流,雨季水流量猛增,可形成具有破壞性的洪流。

2.2 地下水的補、徑、排條件

該區地下水的主要補給源是大氣降水的滲入補給,無承壓水。補給、徑流、排泄條件受地形、巖性因素制約。由風化的巖漿巖構成的低山丘陵區,巖層裸露或覆蓋有第四系,有利于接受大氣降水的滲入補給及徑流。區內沖溝的第四系低洼地段存在有限的淺部孔隙水和裂隙水屬于潛水。在重力的作用下,沿裂隙向地勢低洼的溝谷徑流,并經現代河谷向南部徑流排泄。

根據含水層的巖性特征和地下水的賦存形態,將區域含水層分為第四系孔隙水、第三系、白堊系碎屑巖裂隙孔隙潛水及層間水和巖漿巖構造裂隙水。第四系孔隙水主要分布于區域西部及溝谷河床及階地上,成因主要為沖積、洪積、風積,巖性以砂礫石為主,次為中細砂土。水位埋深10m~30m,水量一般小于100m3/d。水化學類型為Cl·SO4·HCO3-Na型或Cl·SO4-Na型水。礦化度0.3g/l~2.0g/l左右。碎屑巖孔隙裂隙潛水及層間水主要分布于區域南部及西南部,地層基本直接出露,局部上部覆蓋薄層全新統砂礫石層,含水層巖性主要為砂巖、砂礫巖。頂板埋深基本都大于50m,潛水水量一般1.24m3/d~50m3/d。在補給條件較好的山前10m3/d~100m3/d,水化學類型為Cl·HCO3·SO4-Na型或Cl·SO4-Na型水。礦化度0.3g/l~2.0g/l左右。新近系上新統層間水水量較大在174.62m3/d~2882.4m3/d,礦化度在0.45g/l~0.89g/l。水化學類型Cl·SO4·HCO3-Na或Cl·SO4-Na型水。古近系、白堊系層間水量較小,一般小于100m3/d,礦化度0.57g/l~3.4g/l,局部大于5g/l。水化學類型HCO3·Cl·SO4-Na型水。巖漿巖構造裂隙水廣泛分布于區域內。形成低山丘陵地貌。巖漿巖以黑云二長花崗巖為主,局部穿插有閃長玢巖脈。該地層巖體完整,節理裂隙不發育,地下水出露極少,基本不含水,僅頂部風化帶見為數不多的裂隙,風化帶深度2m~20m,水量2m3/d~5m3/d,據鉆孔抽水試驗結果顯示水量很小,水質為HCO3·SO4-Na型。礦化度1.29g/l。

區域隔水層有碎屑巖類隔水層和巖漿巖類隔水層2種類型。區內碎屑巖隔水層巖性主要為泥巖、砂質泥巖,構成碎屑巖層間水頂板,其透水性差。 區域內出露大面積花崗巖巖體,除上部10m~20m弱透水之外,下部全部為隔水層,巖性主要以黑云二長花崗巖為主。其頂部覆蓋的0.3m~1.5m的第四系殘坡積物多為透水不含水地層。

2.3 礦山水文地質條件分析

礦山水文地質條件主要受區域水文地質條件控制,大氣降水及上游地下水潛流是地下水直接補給來源,由于年平均降水量遠低于蒸發量,大氣降水直接滲入補給地下水的水量有限,致使本區含水層富水性差。雨季集中在每年的7~9月,其間降水量占年度總量的85%,是影響地下水動態的主要因素。

區內均為致密的地質礦物,礦體底界以上無含水層存在,礦區地表地形分布的小沖溝有利于自然排水,礦區水文地質勘查類型以基巖裂隙水充水為主的簡單型。區內影響礦山開采的主要是地表水,不受地下水的危害,有利于露天開采。開采礦產資源不會造成地表徑流和地下水質污染。

3 礦山開采工程地質條件

3.1 風化帶特征

影響礦區地質礦物強度的主要因素為風化作用,其次為區內斷裂構造作用。地表除少量地勢低洼處覆蓋薄層第四系外,大部分為平坦裸露的巖體,因長期遭受剝蝕,近地表3m以淺風化嚴重,裂隙面明顯,顏色變淺,巖芯呈10mm~50mm碎塊狀,礦石物理強度極低,屬強風化帶。3m~15m礦石表面和裂隙面有風化跡象,有少量裂隙將巖體切割成200mm~500mm塊體,不易擊碎,基本保持母巖結構,屬弱風化帶。風化帶對礦床開采無大的影響,但在開采期間必須注意該風化層的厚度變化。

3.2 露天邊坡的穩定性評價

區內的礦體、周邊圍巖保存完整,抗壓強度110.6MPa,為堅硬礦石。礦體圍巖為碎裂結構,節理裂隙較發育,但穩定性能較好。平均RQD值在85%以上。礦石質量等級為I-II級。無Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級結構面,Ⅳ級結構面主要為節理面,分布較規律。

礦體埋藏較淺,適宜露天開采。頂板為厚度不大的殘坡積物,在開采時應對該地段采取人工崩落和剝離的辦法,使之處于基本穩定狀態。開采邊坡面可設置于礦體外的圍巖中。根據礦區周圍已開采的多家礦山,多年來采礦時沒有產生圍巖裂縫、倒塌、底部陷落、沉降等不良地質現象。區內現有采坑,垂高20m,可見80°以上的陡峻邊坡,狀態穩定。礦石的軟化系數為0.93,故地下水對礦石的力學強度影響不大。對已有采坑邊坡角調查統計,坡高8m~10m時邊坡角為80°以上,坡高22m時,可形成75°~80°的穩定邊坡。

4 礦山開采地質環境分析

4.1 生態環境現狀

該區位于騰格里沙漠的北東邊緣,根據《內蒙古自治區生態區圖》,該地區為Ⅴ-1-2屬于東阿拉善-北烏蘭察布草原化荒漠防風固沙生態功能區。地形地貌類型屬剝蝕的低山丘陵區,植被稀少,見有零星野草及少量胡楊樹,長勢低矮,生態脆弱。區內土地利用類型以裸巖石礫地為主,裸巖石礫地約占的85%;其次為天然牧草地,約占的8%。

區內植被區系組成較為貧乏,植被類型簡單,區域內代表植物有綿刺、紅砂、珍珠,伴生植物有內蒙駝絨藜、合頭藜、蒙古扁桃、霸王、小針矛、松葉豬毛菜等。主要原因是受當地特定氣候條件——水熱狀況的制約。區內荒漠植被面積分布最廣,大多數植物具有耐干旱、耐高溫、耐鹽堿和抗風沙的特征。根據全國生態功能區劃,本區為防沙固沙生態功能區。地廣人稀,自然環境差;植被類型和植物成分簡單,土壤貧瘠、風蝕嚴重。根據《內蒙古自治區人民政府關于劃分水土流失重點預防區和重點治理區的通告》(內政發〔2016〕44號),本區不屬于水土流失重點預防區和水土流失重點治理區。

4.2 礦山開采環境地質條件

礦區遠離城鎮不在交通干線的兩旁,沒有橋梁、溶洞、人文景觀和古跡遺址,開采荒料、廢石和廢渣的堆放不占農田和林帶,采礦中或采完后不會造成地面下沉、裂縫、倒塌、滑坡等不良地質現象。礦區內礦體出露良好,因部分礦物抗風化性強,在地表呈正地形,礦體表面裸露光滑無植被和蓋層,易于露天開采。礦山開采以臺段式開發機械鋸切為主,沒有炮聲,不產生礦沫和粉塵,不會污染大氣層。根據礦區地質環境現狀及將來礦山開采可能引發的變化,將礦區環境地質類型劃分為第一類,即礦區地質環境質量良好。

4.3 礦山開采利用方案

礦體覆蓋層第四系殘坡積層組成,礦區自上而下劃分臺階開采,第一個臺階為剝離臺階,大部第四系表土厚度小于1m,設計剝離2m,上部地表覆蓋層采用工程機械剝離,堆放至表土堆場。

地表風化層采用鋸切割。根據礦山采剝規模和裝備,剝離風化層巖體廢石采用挖掘機采裝。機械切割的塊狀廢石采用液壓沖擊錘破碎后采用挖掘機裝車,汽車運輸,廢石直接運往廢石場臨時堆存待外售利用。石材開采采用圓盤鋸石機、金剛石串珠鋸聯合切割,切割分離的石材塊石,采用叉裝機裝車,平板汽車運輸。

4.4 露天開采對礦山環境影響預測分析

礦山開采過程中將地表的土層、植被剝離,開采方式使礦體分為幾層,進行分段露天開采。露天開采會產生滑坡、泥石流和崩塌等地質災害問題。礦山山體天然存在的平衡狀態被打破,由于土石的剝離,山體承重和重力產生變化,穩定性變差,這會導致巖體發生一定程度的形變,當形變達到某個閥值,將可能誘發山體滑坡和山體崩塌。隨著礦體的全面開采,采場范圍將形成小型崩塌,崩塌體主要集中在開采面上,成散落狀分布。礦山邊坡上部巖性主要為第四系殘坡積層亞粘土層、風化強烈的基巖,土體結構松散,遇水易滑落、崩塌。巖土體在自重應力或外應力作用下,特別是在降雨作用下,雨水會迅速入滲巖土體中,巖土體的抗剪強度急劇降低,且雨水既會增大巖土體的自重應力,又能潤滑巖土體結構面且減小結合力,從而容易引發崩塌、滑坡地質災害的發生。崩塌、滑坡地質災害的一旦發生將直接影響采場、生活區、礦山公路等地面輔助設施的安全和礦工的生命安全。

礦山開采首先進行地表的剝離工作,對地表的植被、表層土進行剝離.隨著開采深度的不斷加深,從上段開采到下段不斷改變著礦區的原始地形地貌景觀,這種過程也將礦區原有的自然狀態下動植物的生存環境破壞了。隨著礦山開采的進程,植被破壞、水土流失不斷加重,生態環境變得脆弱,沒有表土的覆蓋巖石裸露于地表,產生石質荒漠化現象。

采區位于礦區基巖裂隙含水層中,礦體的采出標高大于含水層標高,礦區范圍內地下水與地表水聯系不密切,地下水不發育。露天采區礦山開采不會對地下水產生影響。

5 結論

通過對內蒙古阿拉善左旗礦山開采水文地質條件和工程地質條件及地質環境分析,顯示該區具有良好的開采技術條件,礦區水文地質、工程地質條件為簡單類型,環境地質條件中等,適宜進行露天開采,具有良好的開發利用前景。

礦山開采中應按照綠色礦山要求,采用表土剝離保護土地資源等方式,以減少礦山開采活動對環境資源的破壞,有效控制其對礦山地質環境產生的危害。