靈動蘆葦,輕撫秋天的夕陽

2021-11-02 02:21:12王嬌蓉

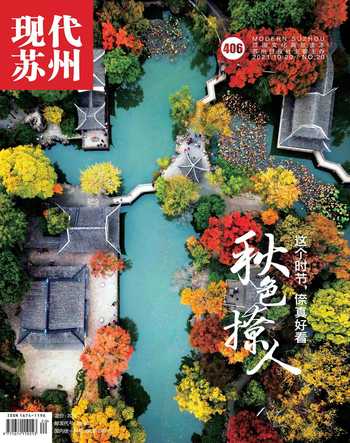

現(xiàn)代蘇州 2021年20期

關(guān)鍵詞:水質(zhì)

王嬌蓉

一年四季品種繁多的植物中,蘆葦好像從來都不是主角,無論面對誰,蘆葦好像一直都以柔軟的姿態(tài)扮演著配角,甚至背景板。但浩渺的太湖就是離不開這位“配角”,在褪了色的秋日湖景中,橘紅的夕陽、波光粼粼的水面、鵝黃的蘆葦稈和鍍上了一層金邊的蘆葦花絮,最能形成色彩統(tǒng)一的完美構(gòu)圖,如果偶爾有一兩只水鳥劃破畫面誤入其中,則更能創(chuàng)造出畫家和攝影師作品中最靈動、最安逸的太湖秋景。

可別以為蘆葦只是個花瓶角色,當年在沙家浜,它給游擊隊創(chuàng)造了天然掩體,放眼整個太湖,蘆葦也一直是太湖水質(zhì)的凈化器、防洪消浪的擋風墻和湖內(nèi)藍藻的消化地。同時,蘆葦還能為其他生物提供棲息、覓食、繁殖的家園。可以說一片片蘆葦叢,就是生長在太湖水岸中的小小叢林。

2020年起,太湖進入十年退捕期,告別了漂泊捕魚生活的漁民們,也紛紛重新尋找著與母親湖相處的方式。一年過去了,太湖的水質(zhì)越來越清澈,蘆葦叢里棲居的水鳥種類也隨之變多。這樣的秋天,挑個閑暇時間去太湖邊吹吹湖風,再折一兩枝蘆葦回家做裝飾,或許也能把太湖的秋意帶回家保存下來。

猜你喜歡

環(huán)境(2023年5期)2023-06-30 01:20:01

小星星·閱讀100分(低年級)(2022年6期)2022-08-22 02:33:40

供水技術(shù)(2021年3期)2021-08-13 09:08:34

建材發(fā)展導(dǎo)向(2019年10期)2019-08-24 06:25:02

當代水產(chǎn)(2019年1期)2019-05-16 02:42:04

當代水產(chǎn)(2019年3期)2019-05-14 05:42:48

電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:16

水利規(guī)劃與設(shè)計(2018年1期)2018-01-31 01:53:53

水利規(guī)劃與設(shè)計(2016年7期)2016-02-28 15:06:27

世界文學評論(2014年2期)2014-04-12 06:23:43