基于文獻專利計量的食品科技發展態勢分析

段珺, 高振

(1.南京工業大學研究生院, 南京 211816; 2.南京工業大學科學研究部, 南京 211816)

文獻計量分析主要是通過海量文獻數據的結構化和可視化分析某一科學領域的研究方向和研究現狀、熱點以及未來研究趨勢。文獻計量分析可以反映某一學科領域的科學基礎和知識積累,從而探討該領域的動態發展特征,而專利分析則有助于揭示該領域技術發展和產業發展情況[5]。Web of Science(簡稱WOS)核心合集數據庫是目前全球最大、覆蓋學科最多的綜合性學術信息資源庫,收錄了自然科學、工程技術和社會科學等領域具影響力的核心學術期刊,是文獻計量分析的主要數據來源[6]。基于文獻、專利數據來分析學科領域發展變化的分析方法已被應用于各學科領域的發展態勢研究,其中,在醫藥、生態、環境等自然科學領域的應用尤為廣泛[7-10]。因此,文獻計量和專利分析方法是研究某一領域從科學到技術再到應用的有效的系統工具[5]。

食品學科的研究涉及工程技術、化學、生物科學和醫學等多個學科,多學科的交叉、融合和匯聚不斷推動著食品科技領域的發展。目前,國內外學者在食品科技領域開展了諸多方面的探索。研究人員運用文獻計量學等方法對食品科技領域相關的國內外研究成果從時間、數量、機構以及研究熱點進行了深入探討,分析了食品科技相關方向的研究現狀和熱點等[11-12]。然而,目前僅針對了某些特定的研究方向進行分析,缺乏廣泛性和系統性[13]。鄭莊木等[14]以WOS收錄的食品組學相關論文為數據源,采用文獻計量學的方法對食品組學的研究發展態勢進行了分析。其他學者針對食品安全領域的文獻通過計量學進行了深入梳理和分析比較,為食品安全領域的未來研究方向提供了參考[15-18]。隨著食品科技領域近年來的蓬勃發展,有必要對相關的文獻和專利進行系統整理,分析其發展態勢。因此,本文從文獻計量學的視角出發,通過檢索、整理WOS數據庫中收錄的食品科技領域相關的研究論文,進行多維度深入分析。同時從年度分布、主要專利權人以及內容分類等方面對食品科技領域中的專利進行分析。最后,結合新時代的發展背景發掘該領域的研究熱點和趨勢,以期更好地為我國食品科技領域的創新和產業化發展提供參考。

1 數據來源與方法

1.1 數據來源

本文對WOS核心合集索引數據庫收錄的食品科學和技術(food science & technology)領域的文獻進行檢索,檢索式為SU=food science & technology。為更精準把握20年來食品科技領域核心學術發展的脈絡,選取文獻類型為研究論文(article)和綜述(review)。此外,基于專利信息服務平臺(http://search.cnipr.com/)檢索食品科技領域專利信息,輸入關鍵詞“食品”,對發明和實用新型兩種類型的授權專利進行檢索。檢索時間段為2000—2019年,檢索日期為2020年12月2日。

1.2 研究方法

本文采用文獻計量學方法,以檢索到的文獻(研究論文和綜述)為數據集,利用WOS的InCitesTM作為主要的分析評價工具,對食品科技領域的發文基本情況、主要國家和機構、作者、被引情況以及來源刊物等進行分析[17]。部分數據分析和圖表制作采用EXCEL軟件進行。高頻關鍵詞的Wordcloud分析采用WordArt網站進行(https://wordart.com/)。食品科技領域的專利分析主要集中于年度分布、主要專利權人以及內容分類等方面的分析。由于受專利申請與授權周期的影響,2018—2019年的專利數據僅供參考。

2 結果與分析

2.1 論文發表數量分析

出版文獻的發表量可以直觀地反映某一領域目前的研究水平、研究趨勢和發展速度[18]。基于WOS數據庫以及相關的篩選條件,2000—2019年共發表食品科技領域方面的論文355 053篇,其中中國共發表了48 617篇,占全球總量的13.69%(圖1)。從圖1可以看出,①從2000年開始,食品科技領域的年發文量均呈穩步上升的態勢,中國與全球的發展軌跡基本同步,2006年之后,均呈現了較快的發展速度,且在2017年中國與全球的發文量增速均達到了最大。②中國對全球食品科技發展的貢獻逐年增大。從中國的發文量占全球的百分比可以看出,其占全球食品科技領域文獻總數的比例隨著科研活動的活躍逐年增長,從2000年的0.67%增長到2019年的27.24%,中國近年來的高速發展,為全球食品科技的發展做出了重要貢獻。

2.2 發文量TOP10國家的發文量和被引頻次分析

2.2.1發文量TOP10的國家及發文情況 2000—2019年間,食品科技領域發文量居前10的國家如圖2所示。從圖2可以看出,美國以55 494篇領先其他國家,中國的發文量48 617篇,僅次于美國,兩個國家的發文量都遙遙領先于其他國家。然而中國被引頻次領先優勢不明顯,稍高于西班牙。篇均被引頻次表示一組文獻中某一篇文獻的平均引用次數,反映了文獻的引文影響力。西班牙以27.53次·篇-1位居榜首,其次是法國,26.45次·篇-1。中國以15.87次·篇-1位居第8位。這些數據說明,我國在食品科技領域的研究發展迅速,在發表數量上占據了較大優勢,但從篇均被引次數的排名來看,論文質量上還需要進一步提高。

2.2.2TOP10國家高被引論文分析 TOP10%論文占比是在某一組文獻下,總被引次數排名前10%的文獻量占該組總文獻量比值,以百分數表示,值越大表明該組文獻表現越好。另外,高被引論文占比指的是某一組文獻內的ESI(essential science indicators)高被引論文數除以該組總文獻量的數值,以百分數表示,該指標展示了某一國家或研究機構的論文產出在全球最具影響力的論文中的占比情況[19]。從食品科技領域發文量TOP10國家的高被引論文情況(圖3)可以看出,中國的TOP10%論文占比14.24%,且中國的高被引論文占比為1.31%,領先于其他國家,位居第一。另外,西班牙的高被引論文表現較為突出,該國在食品科技領域的TOP10%論文和高被引論文的占比均位于世界前列,表明西班牙在全球的食品科技領域具有極強的競爭優勢。日本和韓國的TOP10%論文和高被引論文的占比明顯落后于其他國家,表明這些國家的研究急需加強。綜合來看,中國反映高質量論文的指標相對靠前,結合篇均被引次數來看,還需要進一步提升研究水平,縮小與西班牙的差距。

6.企業與外部環境的和諧是構建和諧企業的關鍵。企業的外部環境主要包括政治、法律、經濟、科學技術、社會人文等因素。企業與政治、法律環境的和諧主要是指企業要密切關注政府運作情況和所頒布的法律法規以及對內對外政策(包括產業政策、稅收政策、政府訂貨、補貼政策,以及對外援助、對外經濟政策等等),執政黨推行的基本政策以及政策的連續性、穩定性,從而做到嚴格遵守法律法規,用足、用活政策,達到協調有序。

2.2.3國際合作情況分析 國際合作與自主研究是目前科學研究的兩種主要模式。而隨著研究領域的不斷縱深發展以及研究問題的日益復雜化,科學研究越來越趨向于協同合作創新,國際間的合作已成為科學研究的一種重要的研究模式[20-21]。本論文分析了主要國家的國際合作論文發表情況(圖4)。可以看出,美國以21 009篇合作論文遙遙領先于其他國家,但其國際合作論文占比位居第三位。法國的合作論文數量雖只有6 719篇,但其占比達到了46.7%,位居第一。中國雖然合作論文數量位居第二,但從國際合作論文占比來看,僅僅高于日本和印度。分析結果表明,以法國和美國為代表的科技強國,在食品科技領域的國際合作中具有較高的活躍度,而中國、日本、印度為代表的亞洲國家,目前仍以自主研究為主要模式,未來的國際合作發展空間巨大。

2.3 主要研究機構分析

本研究進一步分析了20年間發文量排名前10的國家的研究機構情況,結果如圖5所示。可以看出,美國農業部以發文量8 853篇位居第一,西班牙高級科學研究委員會以發文量7 831篇位居第二。位居前列的均為歐美科技強國的研究機構,中國的兩家研究機構占據了前10中的兩席,分別是江南大學(第5)和中國科學院(第8)。另外,中國的這兩家研究機構TOP10%的論文占比均高于14%,江南大學以16.91%(TOP10%的論文百分比)的占比位居首位。美國農業部的發文量雖然位居第一,但其TOP10%論文的占比僅高于印度科學工業研究委員會和法國農業科學院,而綜合發文量和TOP10%論文占比來看,西班牙高級科學研究委員會表現突出,其發文量和TOP10%論文占比均位居第二,表現出了強大的科研實力。以上結果表明,近年來隨著我國雙一流大學的建設,以江南大學為代表的中國研究機構的食品科技研究能力迅速提升,已經進入了世界前列。

如圖6所示,我國的研究機構除中科院系統外,發文量前10的機構均為雙一流高校,這也與國家加強雙一流高校的建設力度,提升食品科技領域的科研能力有關。

2.4 食品科技領域論文來源刊物分析

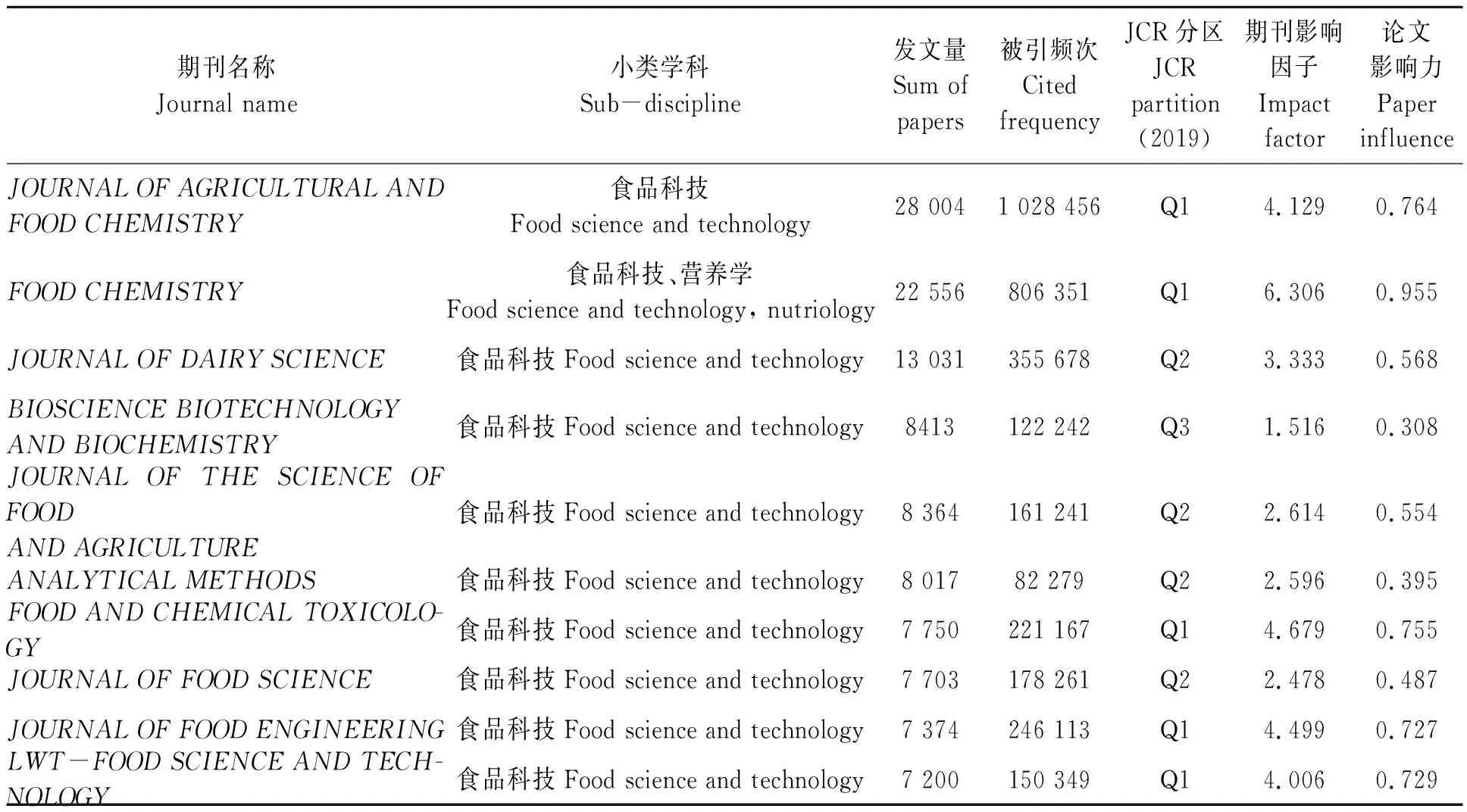

湯森路透《期刊引文報告》中食品科技領域的期刊共135種,20年間,全球食品科技領域發表的論文分布在221種期刊上,非常分散。表1列出了發文量排名前10位的期刊的情況。JOURNALOFAGRICULTURALANDFOODCHEMISTRY是刊登全球食品科技領域研究進展與成果最多的期刊,發文量達到了28 004篇。影響因子是評價期刊影響力的重要指標之一。JCR(journal citation reports)對每個學科按照期刊的影響因子高低進行分區,影響因子排名25%的為Q1區,依次共分為Q1~Q4區。發文量TOP10的期刊中,Q1區的期刊占據了5席。另外,FOODCHEMISTRY的影響因子和論文影響力均位居第一,表明這兩種期刊深受食品科技領域學者的青睞。

表1 食品科技領域論文發表的TOP10來源刊物分析Table 1 Analysis of TOP10 journals published in the field of food science and technology

2.5 中國食品科技領域的專利分析

2.5.1專利的基本情況分析 專利是衡量技術創新的重要指標之一。公開公布的專利信息具有保護知識產權、傳播發明創造、避免侵權糾紛的作用[22]。對食品科技領域專利信息進行整理分析,有助于揭示食品行業的技術創新特點以及發展態勢,進而有針對性地開展基礎性研發工作[23]。授權發明專利意味著已經獲得了知識產權部門的授權,其更能反映行業的技術創新和發展態勢,因此本研究主要分析了中國食品科技領域的專利數據。2000—2019年間,中國公開食品科技領域方面的授權專利總計56 460件,其中可供分析專利40 680件,本研究主要對這4萬多件授權專利進行了深入分析(圖7)。從圖7可以看出,2000年以來,中國食品科技領域的授權專利呈逐漸上升趨勢,2000年以后授權專利發生了飛躍式增長,2019年達到了5 140件,而在2016和2017年授權專利數量有所減少,而這可能和國家專利政策的調整相關。

2.5.2主要專利權人分析 通過分析主要專利權人,可以進一步揭示食品行業技術實力的分布和專利布局情況。分析2000—2019年間中國授權專利量排名前10的專利權人(圖8),發現有一半的申請人是企業,可見企業已成為我國技術創新的主體。九陽股份有限公司以授權量712件位居企業第一,九陽股份致力于健康飲食電器領域拓展,提供智能便捷的廚房生活解決方案。江南大學的授權專利量以780件位居第一。作為科研實力雄厚的食品院校,江南大學的食品類學科創辦時間早,具有深厚的基礎,擁有食品科學技術國家重點實驗室。結合江南大學研究文獻發文量來看,其具有雄厚的科研實力,學者的研發積極性和創新水平較高,且具有較強的知識產權保護意識,因此授權專利的產出也較高。

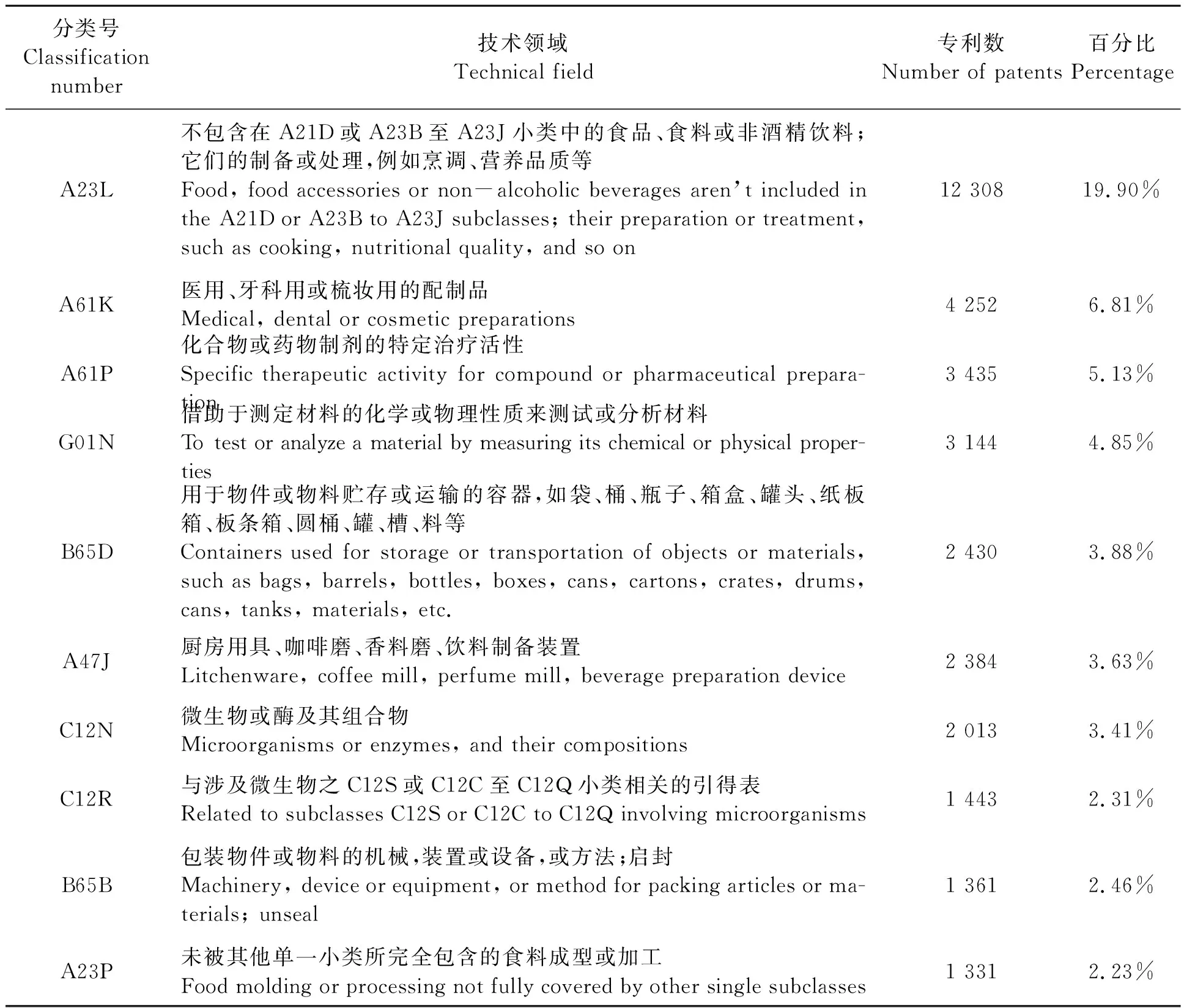

2.5.3基于IPC分類號層面的技術分布分析

完整的國際專利IPC分類號包括部、大類、小類、大組和小組。如表2中的A23L,其中A代表部,23為大類,L為小類[24]。通過分析專利的技術分布,可以掌握行業的技術領域分布特征。對授權專利進行分析發現,食品行業的授權專利主要集中在A部(人類生活必需),具體涉及到食品、食料的制備與處理、生活配制品、化合物的特定治療活性、廚房用具等,其中A23L的授權量最多,達到了12 308件,占比高達19.90%,遠遠高于排名第二的A61K。這說明食品、食料的制備處理是食品行業的重點研發領域。

表2 中國食品科技領域專利的主要IPC分類及其專利數Table 2 Main IPC classifications and the numbers of patents in the field of food science and technology in China

從圖7可以看出,2005年以來,中國食品科技領域專利授權量增長快速,技術創新不斷進步。隨著國家對原始創新和基礎性研究的大力支持,科研工作者也將更多的研發力量投入到核心技術創新中,從而推動創新主體關注知識產權的保護。而從技術領域的分布來看,食品的制備處理及保存是重點研發領域和競爭領域,這造成了部分技術領域的遇冷,從而阻礙了全行業多領域的共同發展。因此,后期科研工作者需要對各技術領域的關鍵問題進行針對性研究,從而推動食品科技領域的全面發展。

2.6 食品科技領域的研究熱點與趨勢分析

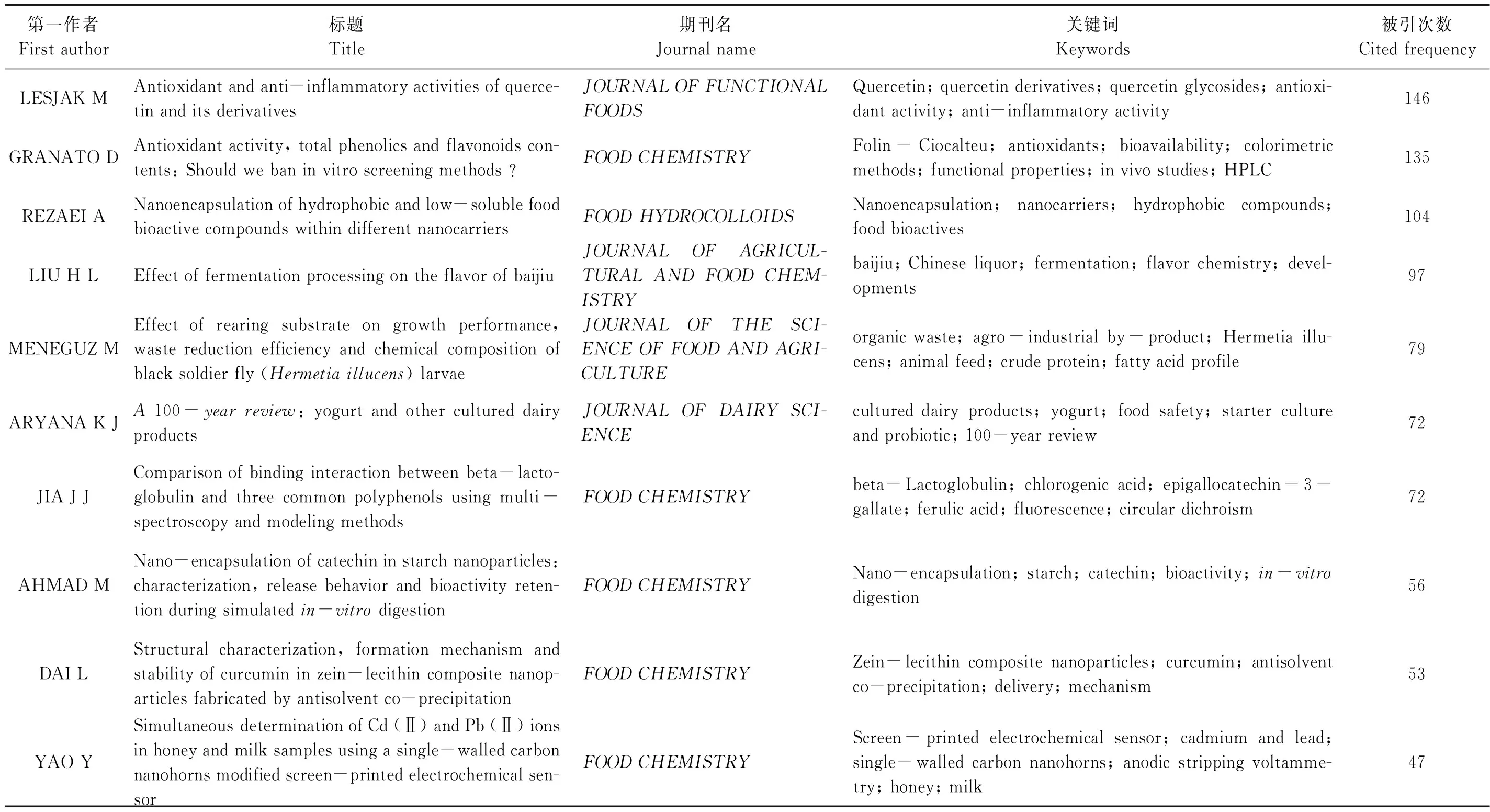

2.6.1研究熱點分析 熱點論文是近兩年內發表的且在近兩個月內被引頻次排在相應學科領域全球前0.1%的論文,也是相應研究領域中最為基礎、核心的文獻。通過分析熱點論文能夠反映該領域的研究熱點和研究動向。本研究共檢索到47篇熱點論文,研究型的熱點論文共有22篇。表3中列出了被引次數排前10 的熱點論文,其中4篇由中國的第一作者發表。分析這些文獻的標題和關鍵詞發現,國內外在生物活性物質的鑒定(多酚類等)以及生理活性(抗氧化等)方面的研究是食品科技領域近兩年的研究熱點之一[25]。被引頻次前三的熱點論文具有突破性進展,Lesjak等[26]發現,食用槲皮素后全身循環中存在的槲皮素衍生物可作為有效的抗氧化劑和抗炎劑,進而提升了富含槲皮素飲食的整體生物學活性;Granato等[27]主要針對目前生理活性物質的篩選方法進行了研究,對生理活性物質的高效篩選具有重要的指導意義;REZAEI等[28]研究了疏水和低溶性食品活性化合物在不同納米載體中的納米包埋效果。可以發現,科學界對生物活性化合物表現出了極大的興趣,這為探索生物活性化合物的攝入與非傳染性疾病風險降低之間的關系,并更好地理解和應用體外篩選方法設計有關“生物活性化合物”提供了重要的理論支撐。

表3 2018—2019年食品科技領域發表被引次數TOP10的熱點研究論文Table 3 TOP10 hot research papers published in the field of food science and technology from 2018 to 2019

食品科技領域中發表論文的關鍵詞變化從另一方面反映了該領域研究發展態勢和熱點,本文分析了2000—2019年間發表的共2 566篇高被引論文的關鍵詞,通過關鍵詞的關聯和聚類分析,得到了50個與食品科技領域相關的高頻關鍵詞。由圖9可知,排除一些對反映主題意義不大的關鍵詞food、stability等,antioxidant activity、bioavaila-bility、chitosan、phenolic compounds等是近年來食品科技領域較為關注的研究方向。

結合熱點論文和高頻關鍵詞的分析,總結出國內外食品科技領域的研究熱點:①食品化學方向(antioxidant activity、polyphenols、polyphenols、flavonoids等):食品中生物活性成份的高效分離、鑒定及其體外抗氧化、抗衰老和抗腫瘤活性的研究;天然產物的理化性質對其加工品質等影響的研究。②食品營養學方向(nutrition、gut_microbiota、obesity、health benefits、nutraceuticals等):食品與健康的關系,油脂、奶制品、益生菌等加工類食品對肥胖、糖尿病等疾病的研究;腸道菌群與健康疾病的研究。③食品微生物方向(antimicrobial activity、antibacterial activity、probiotics):關于益生菌在食品工業中的應用,尤其是益生菌資源的開發;食品中抗菌劑的研究以及抗菌食品的研究[29]。

綜合以上三方面的研究熱點發現,目前食品科技領域的研究主要圍繞食品營養與健康開展。人們對于食品的需求已經從基本的“保障供給”向“營養健康”轉變。尤其是后疫情時代的到來,人們對衛生與健康表現出前所未有的關注,刺激了對健康食品的濃厚興趣。未來食品科技應與營養學交叉,實現食品營養健康的新突破,使其成為食品發展的新動能。

2.6.2食品科技創新發展趨勢分析 按照中國科學技術部印發的《“十三五”食品科技創新專項規劃》要求,為實現食品產業科技創新發展,提高我國食品科技的自主創新能力和產業支撐能力,應重點發展食品高新技術產業,提升食品產業競爭力。在加工制造、機械裝備、食品安全、冷鏈物流、營養健康和顛覆性技術等重要領域實現重點發展,以實現均衡營養、方便特色、高效智能、綠色低碳和創新設計的目標。

從研究方向(圖10)看,隨著全球科學研究的交叉化發展,食品學科的發展與其他學科不斷融合交叉,食品學科中許多新的交叉領域、跨學科的研究課題不斷涌現,這些交叉研究逐步具有較強的創新性和競爭優勢。未來食品學科可在以下幾方面進行交叉研究:①食品學科與生物學的交叉研究。合成生物學是新的生命科學前沿,其設計理念和研究思路在改善食品營養風味、實現食物精準營養、高效處理食品廢物及食品安全檢測等過程中具有重要的應用價值。②食品學科與機械制造學的交叉研究。利用數字化設計和制造技術,結合物聯智能控制技術實現食品加工智能化裝備的革命性發展。③食品學科與生物信息學的交叉研究。基于食品營養和人體健康大數據,靶向生產精準營養與個性化的食品。④食品學科與材料學的交叉研究。包裝材料是食品加工的重要組成部分,發展綠色可降解的多功能材料可保持食品本身的營養,并延長保質期。未來食品科技首先應注意多學科的交叉研究,側重專題研究并不斷深入。另外應根據國家對食品科技領域的發展規劃,適時調整食品科技領域的技術創新方向,與國家的食品科技創新政策與方向契合。

從技術創新方面,雖然我國的食品科技領域發展迅速,相應的論文發表和專利申請呈現快速增長的趨勢,但是仍然面臨引領性基礎研究少的問題。未來食品科技領域應加大創新投入力度,大力支持國內食品院校、研究機構加速攻關食品科技領域發展面臨的重大基礎科學問題,突破核心關鍵技術,為食品產業的創新化發展提供深厚的理論支撐。另外,應強化食品重點企業創新,發揮企業技術創新與研發資金投入的主體作用,增強企業的創新能力從而引領產業發展。最后,應鼓勵科研機構與食品企業的創新性對接與合作,促進科研與生產的無縫對接,加速科技成果轉化為現實生產力。

從國際競爭力來看,一方面應增強我國食品產業的自主研發能力,另一方面應加強國際間的合作與交流。積極融入全球的創新網絡,應緊跟國際市場的發展方向,與國際上食品領域的研究機構和企業緊密合作,展開多種形式的科技交流與合作,同時大力引進食品科技領域先進技術和人才,從而全面提升國際合作交流水平,增強自主研發能力與國際競爭力。

3 討論

論文和專利是科學研究的重要產出之一,在一定程度上反映了當前食品科技領域的研究態勢和發展方向。通過文獻計量學和專利分析,深入分析數據背后的內涵,有助于幫助科研工作者理解食品科技領域的學術脈絡和未來發展方向。

2000年以來,全球食品科技領域發展迅速,年發文量和被引頻次穩步增長。其中,我國食品科技研發實力不斷增強,年發文量已位居世界第二,然而被引頻次和篇均被引次數相較于歐美科技強國還有一定的差距,且在國際合作方面的活躍度還較低。目前食品科技領域的研究熱點主要集中在食品中的生物活性成份高效分離、鑒定及其生理活性的研究,食品營養與健康的研究以及食品微生物方向的研究。

各項影響力指標暴露出中國在該領域的研究有待加強。一方面食品科技領域科研工作者需加大創新力度,加速攻關該領域發展面臨的重大基礎科學問題,突破核心關鍵技術。加強科研機構與食品企業的創新性對接與合作,加速科技成果轉化為現實生產力。另一方面,科研工作者在開展相關研究時應注重多學科的交叉與專題研究,在研究中不斷深入并適時動態調整技術創新方向;最后,應加強國際合作,在引領性基礎研究和領跑技術方面實現重大突破。隨著我國食品科技領域研發實力的不斷增強,相信未來我國在食品高新技術領域的研發能力與世界先進水平的差距會逐漸縮小,最終實現趕超。