太湖潛流帶膠體分布特征及對氨氮分布的影響

錢佳寧,李 勇,2,李 娜,2,單雅潔,馮家成,徐 鴻

(1.河海大學環境學院,江蘇 南京 210098;2.河海大學淺水湖泊綜合治理與資源開發教育部重點實驗室,江蘇 南京 210098)

0 引言

水體和土壤介質中通常含有豐富的膠體物質,對污染物質的遷移轉化存在重要影響,從而進一步影響污染物質在水-土界面的交換[1-3]。膠體通常指粒徑范圍在1 nm ~ 1 μm 的懸浮分散體系[4],主要由各種有機質、黏土礦物、金屬氧化物等組成[5]。由于膠體粒徑小,比表面積大,對污染物的吸附能力較強,能吸附大量的污染物質。膠體的含量分布及聚沉懸浮等行為特征對攜帶的物質特別是(重)金屬、氮、磷、放射性污染物的遷移轉化和吸附具有明顯的促進或阻滯作用[6],從而影響它們的分布。XU H C 等[7]研究表明沉積物中的膠體可以吸附沉積物中的Pb2+,且有機質的存在會提高膠體的吸附能力。JUDY J D 等[8]發現低氮含量土壤中,高達45%的土壤全氮為膠體結合態,增加了土壤中氮的流動性。磷在土壤介質中通常遷移性較弱,但在釋放的膠體物質的輔助遷移下,膠體攜帶的磷在土壤中的遷移速度更快且遷移距離更遠[9-10]。QIAN K 等[11]發現適宜條件下膠體會促進碘在地下水中的溶解,且膠體粒徑影響著碘與鐵和天然有機物的相關性。

潛流帶作為地表水和地下水之間物質和能量交換的活躍過渡區域,其膠體含量分布及攜帶的污染物對水-沉積物界面物質的交換有重要影響[6]。NH4+-N 是導致水體富營養化和藻華暴發的重要影響因素之一[12-13],其與帶負電荷的膠體物質容易結合并隨之遷移交換。研究顯示,太湖深層潛流帶中NH4+-N 含量較高,在沉積物中占無機氮總量的73.2%,在孔隙水中占86.4%[14]。膠體物質的含量和遷移能力影響著這部分NH4+-N 的垂向遷移及向水體的釋放交換通量[6]。王博等[15]采用土柱試驗研究表明,膠體既會促進NH4+-N 遷移,也會阻礙NH4+-N遷移,這取決于膠體的含量及其自身的吸附釋放和遷移特性。膠體對NH4+-N 遷移的能力還受離子價態的影響,研究發現含水介質中Ca2+比Na+對膠體阻礙NH4+-N 遷移的作用更明顯[16]。

膠體物質在水體和土壤沉積物介質中廣泛存在[17-19],太湖等大型淺水湖泊潛流帶膠體的空間分布差異及其對NH4+-N 分布的影響目前鮮有報道。本文以太湖潛流帶為研究對象,通過采集東、南、西、北、中5 個湖區的沉積物柱狀樣,分析不同粒徑范圍膠體的分布特征及相應NH4+-N 的含量分布特征,討論膠體物質粒徑分布與其所攜帶NH4+-N 含量的關系,研究膠體含量分布對NH4+-N 含量分布的影響,為太湖等淺水湖泊水體內源控制及綜合治理提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 采樣點概況及采樣方法

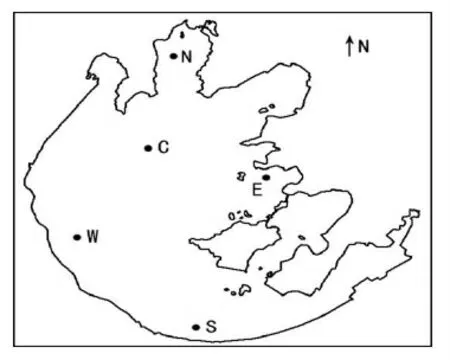

太湖為中國第三大淡水湖泊,水域面積約為2 340 km2,多年平均水深1.9 m。為探究太湖不同區域潛流帶膠體及NH4+-N 的分布特征,于2018年7月進行現場采樣,采樣地點為太湖東部E(E120°19′45.91′′,N31°15′05′′)、南部S(E120°12′55′′,N30°56′50.74′′)、西部W(E119°58′42.00′′,N31°10′00′′)、北部N(E120°09′37′′,N31°30′50.29′′)及中部C (E120°09′00′′,N31°18′00′′)。使用內徑為70 mm 的PVC 管,手動垂直插入太湖沉積物中約100 cm,現場將沉積物柱狀樣均分為5 層,分別裝入黑色聚乙烯塑料袋中并密封編號,運回實驗室后測定其有機質、膠體及NH4+-N 含量,上述各指標均設置3 個平行樣測定,以沉積物干樣計。采樣點位置見圖1。

圖1 采樣點位置

1.2 樣品分析和數據處理

將沉積物樣品風干后過2 mm 篩混合均勻,取樣品40 g,根據常見濾膜孔徑利用超濾杯分別提取粒徑范圍為0.45~1,0.22~0.45,0.1~0.22 及≤0.1 μm 的膠體;分別取風干后的各粒徑范圍內的膠體各5 g,測定其所吸附的NH4+-N 含量。沉積物中NH4+-N 采用KCl 浸提-靛酚藍比色法測定[20]。

采用Excel 2016 進行數據整理分析,Origin 9.0繪制相關圖表,SPSS 23.0 進行單因素方差分析(Duncan 多重比較)與Pearson 相關性分析。

2 結果與討論

2.1 膠體分布差異的影響因素

太湖潛流帶中膠體含量分布差異顯著 (P <0.05),各區域平均質量分數由高到低依次為228.7(N),137.1(W),127.7(E),119.8(S)和90.7(C)g/kg。有機質是膠體的重要組成部分,太湖北部、西部和東部膠體含量較高,主要原因為該湖區有機質含量豐富,北部和西部為藻型湖區,有機質主要來源于藻類碎屑和陸源高等植物殘體;東部為草型湖區,有機質主要來源于沉水植物和硅藻[21-22]。湖中部膠體平均含量最少,可能是該區域沉積物在風浪作用下易往岸邊堆積[23],因此有機質含量相比其他湖區最低。

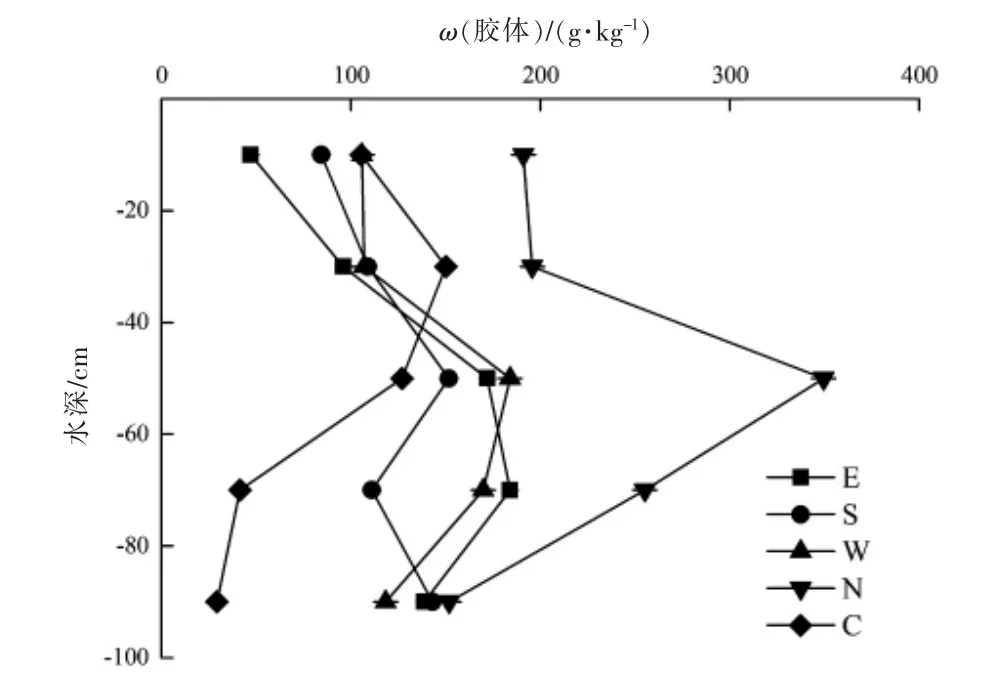

膠體含量垂向分布結果見圖2。由圖2 可知,各湖區潛流帶中膠體含量垂向分布特征基本一致,均隨深度的增加呈先增加后減少的趨勢。水流的影響造成潛流帶膠體垂向分布不均[24],一方面,膠體在水流作用下遷移的過程中發生團聚或分散,團聚的膠體受重力作用逐漸沉降,又在水動力作用下分散破碎,重新釋放到水體中,進而影響所吸附污染物的遷移轉化;另一方面,水流攜帶DO 及部分營養物質進入潛流帶,使一些金屬離子易形成金屬氧化物膠體,如氫氧化鐵膠體等,研究發現太湖西岸聚藻區沉積物中鐵氧化物主要分布在沉積物40~60 cm 深度處[25]。

在水流的影響下,各區域表層沉積物(0~20 cm深度)中膠體含量普遍較低。通過水流變化,水體在沉積物表面形成切向力場[26],當水動力作用大于顆粒物間的黏合力時,膠體將隨水流遷移。潛流帶中的膠體可隨下行水流遷移到沉積物深處,隨上行水流進入上覆水中。同時,太湖水深較淺,地勢平坦,在風浪擾動的影響下表層沉積物與水體交換作用強烈,膠體易受水的擾動遷移到水體中。

圖2 太湖潛流帶中膠體含量垂向分布

2.2 NH4+-N 分布差異的影響因素

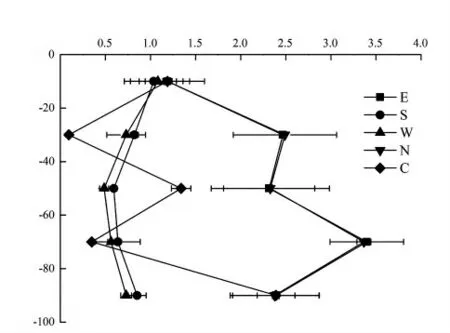

太湖潛流帶中NH4+-N 含量垂向分布見圖3。由圖3 可知,潛流帶中NH4+-N 分布差異較大,平均質量分數由高到低分別為2.35(E),2.35(N),1.07(C),0.79(S),0.72(W)g/kg。南部及西部NH4+-N 含量垂向分布特征相同且隨深度增加先下降后有所上升,但變幅較小。東部和北部NH4+-N 垂向呈鋸齒狀分布且各層含量極為相近,總體上隨深度大幅上升。湖區中部NH4+-N 垂向亦呈鋸齒狀分布,但變化趨勢與東部和北部相反且總體含量明顯更低。

相關性分析發現,太湖潛流帶中膠體與NH4+-N總含量之間相關性不顯著(r=0.376,P >0.05)。可能是由于膠體在沉積物中占比極少,大部分非膠體粒級的沉積物中也存在著一部分NH4+-N(約占27.3%)。然而,被膠體吸附的NH4+-N 量卻占到了沉積物中NH4+-N 總量的72.7%,說明膠體很大程度上控制著NH4+-N 的含量與分布。大多數膠體帶負電,因而可通過靜電作用吸附具有正電荷的NH4+-N。膠體對NH4+-N 的影響作用并不是單一的促進或阻滯作用,而是與膠體濃度有關[15]。同時,膠體遷移過程中粒徑的變化能夠引起自身的形態改變[26],進一步影響NH4+-N 的遷移。若膠體團聚體的粒徑大于沉積物顆粒間的孔隙,則會阻礙膠體的遷移,反之,膠體可借助潛流和布朗運動擴散遷移。

圖3 太湖潛流帶中NH4+-N 含量垂向分布

2.3 不同粒徑的膠體對所吸附的NH4+-N 含量和分布的影響

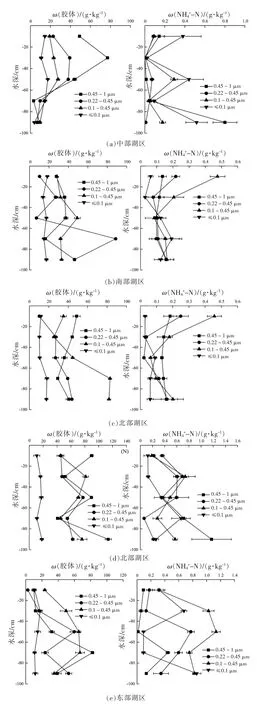

太湖潛流帶中屬于膠體粒級的沉積物占沉積物總質量的0.01%。各區域膠體粒徑分布及NH4+-N 分布情況見圖4。由圖4 可知,膠體粒徑分布差異較明顯,其中粒徑范圍為0.45~1,0.1~0.22 μm 的膠體含量相對較高 (分別約占膠體總量的33.7%和31.2%),粒徑≤0.1 μm 的膠體含量較低 (約占10.0%)。粒徑范圍0.1~0.22 μm 的膠體所吸附的NH4+-N 最多(占膠體吸附NH4+-N 總量的34.1%),其次是粒徑范圍為0.45~1 μm(占24.3%)和≤0.1 μm(占22.0%)的膠體,0.22 ~ 0.45 μm 吸附相對最少(占19.7%)。相關性分析發現粒徑范圍為0.45~1 μm 和0.1 ~ 0.22 μm 的膠體與NH4+-N 的吸附量相關性顯著(相關系數分別為r=0.597,P <0.01;r=0.413,P <0.05),而粒徑范圍為0.22~0.45 與≤0.1 μm 的膠體與所吸附的NH4+-N 量相關性均不顯著(相關系數分別為r=0.361,P >0.05;r=-0.144,P >0.05),表明粒徑范圍為0.45~1,0.1~0.22 μm 的膠體對NH4+-N 分布影響更大。

圖4 各區域不深度膠體及NH4+-N 含量分布

膠體對NH4+-N 的吸附能力受粒徑大小和表面積影響,膠體粒徑越小,比表面積越大,表面能越大,其吸附能力就越強[27]。因此,大顆粒膠體的吸附能力較小顆粒膠體弱。粒徑范圍為0.45~1 μm 的膠體雖吸附能力相對較弱,但其在沉積物中含量比粒徑范圍為0.22~0.45 μm 和≤0.1 μm 的膠體高,因此吸附的NH4+-N 量也相對較高。粒徑更小(≤0.1 μm)的膠體容易短時間內聚集成0.1 ~ 1 μm 的粒子[28],導致粒徑≤0.1 μm 的膠體數量較少,因此NH4+-N的吸附量也較少。

膠體的團聚分散不僅影響其粒徑變化,也影響周圍的氧化還原環境。團聚的膠體可看作獨立的微生態系統,其內部為缺氧/低氧環境,可能發生反硝化或厭氧氨氧化作用[29-31]。當太湖表層沉積物中團聚的膠體破碎分散后與水流等介質的接觸面積增大時,吸附在膠體表面及裹挾在內部的NH4+-N 反應路徑可能因此發生變化。由此可見,膠體的氧化還原反應將對膠體的形態、膠體吸附物的價態產生深刻影響,并最終影響膠體的遷移規律以及所結合污染物的環境效應[26]。膠體對NH4+-N 等營養物質的遷移轉化將很大程度地影響湖泊的水質,在今后湖泊內源污染治理及富營養化控制中需考慮膠體在沉積物中的含量與對NH4+-N 遷移的輔助作用。

3 結論

(1)太湖潛流帶中屬于膠體粒級的沉積物占沉積物總量的0.01%,不同區域含量分布差異顯著,北部膠體含量最高,中部相對最低。各區域沉積物膠體垂向分布規律基本一致,膠體含量隨深度的增加呈先增加后減少的趨勢。膠體的粒徑分布及相應含量存在明顯差異,其中粒徑范圍為0.45~1 μm 的膠體最多(約占膠體總量的33.7%),≤0.1 μm 的膠體含量相對最少(約占10.0%)。

(2)太湖潛流帶中膠體粒徑對NH4+-N 的含量分布有重要影響。膠體所吸附的NH4+-N 總量占沉積物中NH4+-N 總量的72.7%,粒徑范圍為0.1 ~0.22 μm 的膠體吸附NH4+-N 最多,其次是粒徑范圍為0.45~1 μm 和≤0.1 μm,粒徑范圍0.22 ~0.45 μm 的膠體吸附量最少。

(3)對于容易被膠體吸附的帶正電荷的NH4+-N等污染物質,膠體物質是介質中除水流外的另一種重要載體,研究NH4+-N 等物質在土壤和沉積物介質中的遷移的特性時應充分考慮膠體的影響作用,特別是粒徑范圍在0.45~1 μm 和0.1~0.22 μm 的膠體物質對NH4+-N 遷移的輔助作用。