清末民初學人的全形拓鑒藏風尚郄視

耿鑫

【內容摘要】存古留真是金石學領域一直以來的傳統,但由于全形拓制作目的的不同,鐘鼎彝器的傳拓分化出博古清供與古器存真兩種藝術風格,究其內核,皆是當時精英階層的文人雅趣風尚“作祟”。本文以褚德彝的全形拓鑒藏活動為研究中心,郄視清末民初學人在全形拓鑒藏領域的文人雅趣,力圖求證其風靡朝野的原因,探賾清末民初學人對金石器物的鑒藏思想,剖析其對全形拓的推動意義,明晰全形拓是時人思古之情的物象表現,還是文化審美的具象表達。

【關鍵詞】全形拓;鑒藏;褚德彝;文人雅趣

以乾嘉時期阮元等金石學家嗜古考據為契機,學術界對全形拓的研究有了新突破,近代學者容庚在《商周彝器通論》第十章記:“彝器全形拓始于嘉慶年間馬起鳳所拓得漢洗……今馬氏拓本,除《金石屑》所載外未見他器。”[1]由此可見,浙江嘉興人馬起鳳開創了金石器物全形拓的先河。馬起鳳在《漢洗》全形拓中跋云:“《漢洗》,戊午六月十八日,傅巖馬起鳳并記。”這也是全形拓出現時間最早的題跋記載。徐康《前塵夢影錄》載:“吳門椎拓金石,向不解作全形,迨道光初年,浙禾馬傅巖能之。”[2]又徐珂《清稗類鈔》第九卷也有相關記述:“馬傅巖,道光初年之嘉興人。吳門椎拓金石之人,向不解全形,傅巖能之,釋六舟得其傳。陽湖李錦鴻亦善是技,則得之六舟者。”[3]得其親炙的六舟和尚在所輯《寶素室金石書畫編年錄》記述了當時全形拓風靡的盛況:“壯歲行腳所至窮山邃谷之中,遇有摩崖必躬自拓之,或于鑒賞之家得見鐘鼎彝器必拓其全形。”[4]

縱使西方攝影和影印技術在當時的傳拓領域開始慢慢普及,但金石器物原拓與影印價格懸殊,況原拓的史料價值難以取代。《殷墟器物存真》序云:“傳古之法以傳拓為最早,后以原器物體質貴重,拓本不能遍及,不得已轉鋟諸板,以便流傳。及影印術興,比鋟板較為簡便,然有角度差,有遠近差,究不若拓本之由原器物直接脫出者,為能得其真像。故對古書、古畫等不能椎拓者,自以影印為宜,若于見存古器物不務拓本而務影印,一旦原器物淪亡,再思椎拓,已不可得。”[5]這種價高難得的境況促使清末民國學人掀起了全形拓鑒藏題跋的風尚。本文以褚德彝的全形拓鑒藏活動為研究中心,通過其全形拓交游與全形拓鑒藏題跋活動郄視清末民初學人在全形拓鑒藏領域的文人雅趣,求證全形拓風靡朝野的緣由,探賾清末民初學人對全形拓的推動意義,揭示其為何能長期占據金石學的重鎮位置。在新資料不斷涌現的今天權將拙見試做分析就教于諸方家。

一、褚德彝的全形拓交游活動

褚德彝(1871—1942),近代篆刻家、金石學家。原名德義,因避“溥儀”之名諱,于宣統元年將“儀”改為“彝”,字松窗、守隅等,號禮堂,又作里堂,別號漢威、舟枕山民等,浙江余杭人。清代金石學者王昶著《金石萃編》一百六十卷,其有字不可識者,多以方框代之,褚德彝博聞強記,輒就方框多所填補,馬公愚曾與褚德彝同居滬西襄陽路頤德坊,見其所為,驚佩贊嘆。

褚德彝的金石之路發軔于費念慈[6],具體拜師時間在光緒二十三年(1897)左右,即褚德彝中舉之后,費念慈經常帶褚德彝觀摩金石,結交藏家。褚德彝《跋吳昌碩藏大盂鼎拓片》一文有記:“此器為潘氏攀古樓藏金第一品□。光緒壬寅年秋至吳門,曾侍先師西蠡先生詣潘氏觀之,器特偉大。今日所見彝器中無有出其右者,古稱函牛之鼎,洵不誣也,文字謹嚴,訓詞深厚,淹有誓誥之風,當與毛公厝鼎同為中國之大寶。蔥石先生此精拓本,命為題記,因篆數語,以志眼福,德彝。”[7]由此可見費念慈在褚德彝金石之路上的重要性。

但要想全面地了解褚德彝的金石活動,或者說他的全形拓鑒藏活動,端方[8]定是繞不開的話題人物,端氏《陶齋吉金錄》《陶齋藏石記》諸書,其鑒別排比,皆出褚德彝之手。筆者翻閱《清史稿》等相關資料對褚德彝生平事跡分析發現,其與全形拓鑒藏題跋相關的主要金石活動恰恰是發生在入端方幕府之時。筆者視域,暫未于史料中查到端方與褚德彝的相識時間,但褚德彝正式進入端方幕府的時間,卻有明確記載,在其自刻印“藥倦庼藏碑記”細朱文印邊款中有記:“壬寅四月,游武昌。陶齋尚書以藏石六百通,囑為審釋。衙窗晝靜,古石紛陳,因集釋跋為四卷,援退谷、荷屋之例名曰《壬寅消夏記》。刻此小印,以志古源。此松窗中年之作也,邊署‘光緒二字,惜未刻竟。魯廠記。”[9]結合褚德彝的生卒年可知,壬寅為光緒二十八年(1902),褚德彝秋游至吳門有《跋吳昌碩藏大盂鼎》一文,也佐證了其入端方幕府的時間,“囑為審釋”側面反映了端方對褚德彝金石鑒賞能力的肯定。光緒二十九年(1903)五月,褚德彝《跋后周顯德金涂銅舍利塔全形。五代崇化寺西塔基記拓本合裝軸》:“祗園寺舍利塔,道光年中邑人重修,即以顯德金涂塔埋入塔中,墨本在人間者已希如星鳳矣,此本為丁藍叔舊藏,云是當六舟僧手拓者。頃檢匧得此,因取吳延禧《修崇化寺塔基記》拓本合裝一軸并記,緣起于紙隙。光緒二十九年五月二十三日,褚德儀于武昌節寺。”同年九月,端方拓贈李翰芬《銅權全形拓》,上面不僅有端方題跋,另有褚德彝題記。這些為數不多的全形拓活動不僅反映了褚德彝治學考據的嚴謹,也為我們展現了褚德彝與端方深厚的金石情誼,勾勒出彼時全形拓的盛況。

值得注意的是,全形拓的傳拓高手黃牧甫也是光緒二十八年(1902)受端方著書邀請入其幕府工作的,在《金石學錄續補》中褚德彝對黃牧甫有這樣的介紹:“精究三代文字,手拓彝器全形,陰陽濃淡無不具備。”[10]黃牧甫所拓全形,紋路、銘文拓自原器,器型則取法西畫的素描,尤其重墨色光線變化,令人耳目一新。[11]這跟黃氏自幼隨從兄在南昌開設照相館十余年不無關系,西方的透視觀念對黃牧甫之后的金石活動影響深遠,茲不贅述。

遺憾的是光緒三十年(1904)黃牧甫就因身體原因返鄉,時間雖短,但其一生為褚德彝制印頗多,僅次于端方。惜光緒三十四年(1908)黃牧甫于安徽老家逝世,褚德彝的避諱之舉,看似是坐實自己的金石鑒藏家身份,是否又蘊含著對這位金石摯友的懷念呢?

張祖翼素以收藏金石碑版名于時,精金石考證之學,其在光緒三十三年(1907)成為端方幕賓:“冬至后五日,書《埃及殘石》跋,謹以《埃及殘石》二紙呈端方。”[12]民國六年(1917),張祖翼病卒[13],所藏珍貴碑版大部分歸于時年45歲的褚德彝,二人都曾作為端方幕府的幕賓共事[14],雖無明確資料佐證二人之交往,但能夠將自己所藏托付于褚德彝,可郄視二人不同尋常的關系,由此亦可管窺清末民初學人之間雅集之頻繁,金石交往之密切。

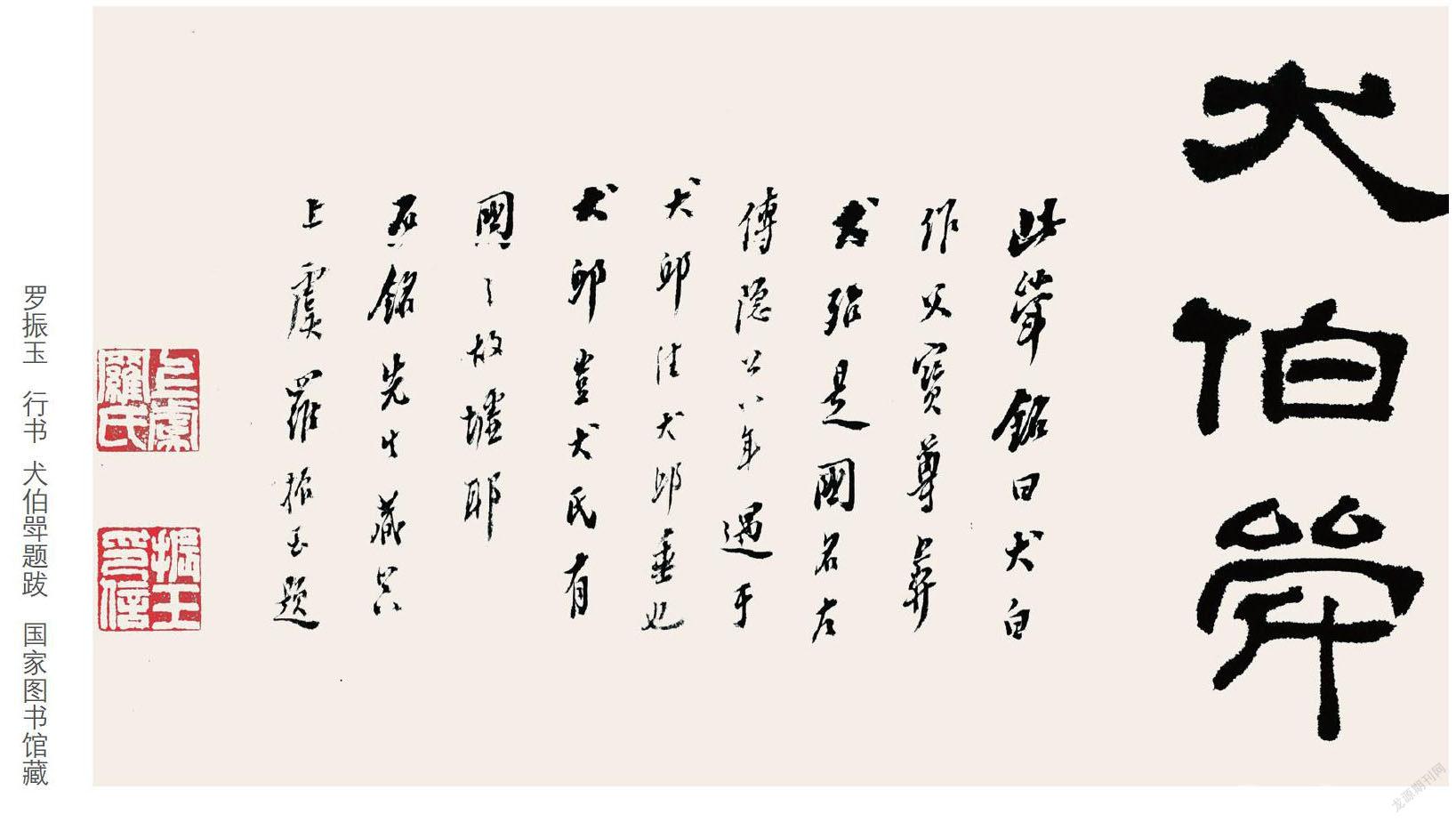

褚德彝與金石篆刻家吳昌碩的交游可謂印壇佳話,亦是金石圈的幸事。吳昌碩曾為褚德彝刻過兩方字號印:一枚是刻于光緒二十二年(1896)十二月的“褚回池”白文印,民國八年(1919)閏月褚德彝曾在題《犬伯斝》跋中使用,可見二人的全形拓交往由來已久;另一枚是現藏浙江君匋藝術院的“酈堂”白文印,此印曾先后鈐蓋于光緒三十一年(1905)五月題記《吉金留影》中《愙齋所藏吉金圖》全形拓長卷后,以及民國八年(1919)七月褚德彝題《伯》跋中。無巧不成書,是年吳昌碩曾刻扁長方白文“余杭褚德彝吳興張增熙安吉吳昌碩同時審定印”,款曰:“查客鑒家,近得嵩闕太室宋拓,椎蠟古雅,與習見者多十余字,殊足珍寶。近得時要松窗老缶鑒賞竟夕,覺古穆之趣,舉室盎然。查客屬賦《得碑圖詩》,更為擬嵩闕題字例治石,治一重翰墨緣。昔趙無悶曾與魏稼孫、沈均初、胡甘伯作同時審定印,一時傳為藝林佳話。查客復古,奚感多讓前賢。己未大暑節先三日,七十六叟缶道人揮汗記于滬北之癖斯堂。”[15]筆者視域,雖未在全形拓拓本題跋中見其使用,但二人確有合作拓本存世。民國十四年(1925)十月,褚德彝前后兩次題跋《齊侯壺》,而吳昌碩的題跋也在其中,從題跋時間看,吳昌碩乙巳(1905)應更早,此實證為我們還原了二人的金石情緣。

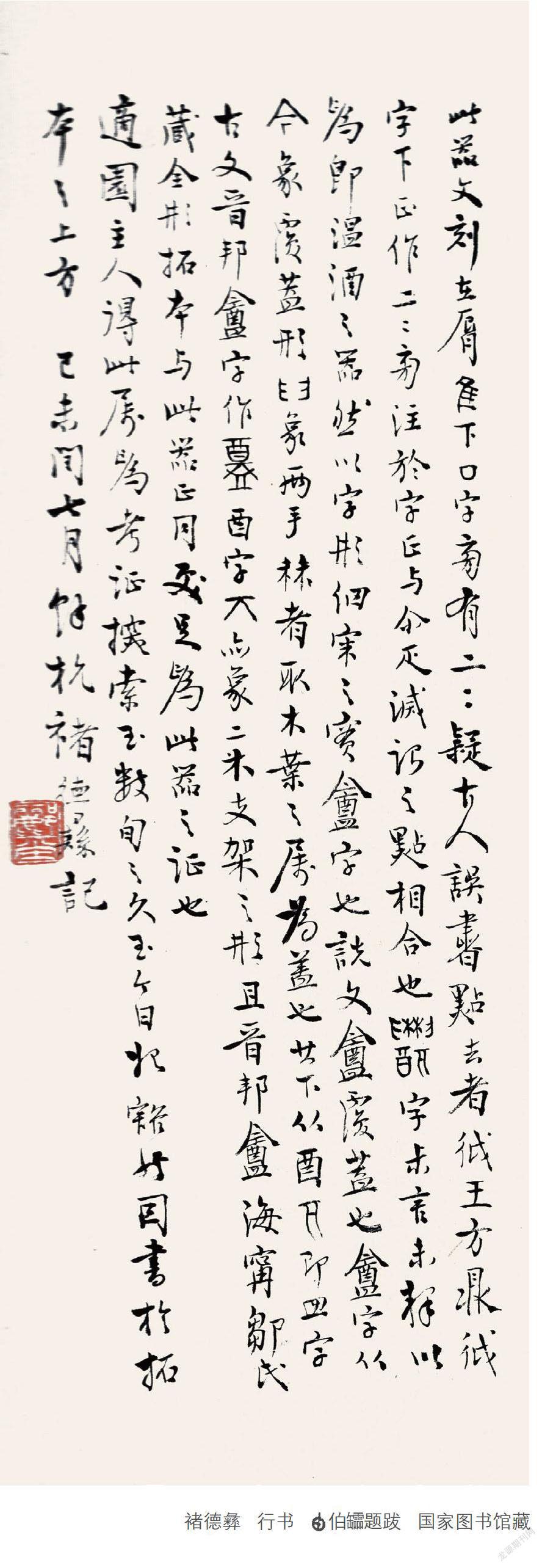

另外,褚德彝與金石學家吳大澂[16]、全形拓高手尹伯圜[17]皆關系密切。光緒三十一年(1905)五月,褚德彝在《吉金留影》中《愙齋所藏吉金圖》全形拓長卷后題記:“吳縣吳愙齋中丞收藏三代彝,精博絕倫,當時撫幕客山東尹伯圜,橅(摹)拓吉金全形最工,此卷即尹所手拓也。吳氏所藏自中丞卒后斥賣不遺,諸器率歸他氏,今幸此卷尚存,得略窺,洵乎金石之壽不如紙素矣。叔同年脫□得此卷出以相示,率書數語歸之。光緒三十又一年夏五月,余杭褚德儀題記。”[18]褚德彝不僅肯定了吳大澂收藏的三代彝器精博絕倫,對于拓工尹伯圜亦是不吝贊美之詞,認為他“橅(摹)拓吉金全形最工”。

作為全形拓傳播的廣大教化主,陳介祺的影響可謂空前絕后。民國五年(1916)正月,褚德彝跋陳介祺《簠齋吉金錄》:“簠齋藏三代吉金共二百余品,拓墨之精,自來收藏家所未有也,此二冊乃當時拓贈吳退樓者,皆三代器中文字最精之品。復有簠齋自書考證,連酒器計一百種。去年又得彝器及古兵共一百余品,計簠翁藏器已得半數,亦古緣也。丙辰年正月,德彝。”可見他對陳介祺收藏之富的贊美。

同年十一月,褚德彝為《簠齋吉金錄》題序文:“鐘鼎款識之學,萌芽于東漢,至趙宋始籍有嫥書,而有清一代為極盛。《西清》《寧壽》提倡于朝廷,《積古》《筠清》胝沫于學者,足以媲媺宣政,遠過王薛矣。近代收藏彝器之富,推吳縣潘氏、濰縣陳氏。潘氏曾編《攀古樓款識》,學者借以窺見一斑。陳氏收藏彝器,鑒別精審,遠勝攀古。……吾友適廬,藏簠翁藏器拓亦多,并有簠翁自定藏古目錄,因囑適廬分類排比,粹為一編。近聞陳氏所藏古器,半為駔儈販售,輸之海舶,他日好古家欲見墨本而不可得,亦如歸來堂之圖書,墨妙亭之碑刻,僅供目錄家之考察。幸得秋枚集其墨本,景印傳世,簠齋吉金菁華悉粹,若得好事者取其石刻、磚瓦、陶器文字,粹為巨編,藉存國粹于萬一,則是編尤其椎輪也。”這兩件事情都可以看出褚德彝與陳介祺交往匪淺,能夠為其寫序,且有這么高的評價,本身就反映了褚德彝的學識淵博,能夠與清末民初這么多金石學人交游密切,對于我們研究褚德彝,研究這一時期的全形拓都是重要的史料。

二、褚德彝的全形拓鑒藏題跋活動

源于文人的博古情趣,品鑒古器物自古有之,打坐問禪,清賞古玩,是文人雅集的重要活動內容。嘉道年間全形拓的技藝出現,將器物全形與題跋繪畫有機結合,蔚為一時風尚。據震鈞《天咫偶聞》載:“方光緒初元,京師士夫以文史、書畫、金石、古器相尚,競揚榷翁大興、阮儀征之余緒。當時以潘文勤公、翁常熟為一代龍門,而以盛、王二君為之廚顧。四方豪俊,上計春明,無不首詣之,即京師人士談藝,下逮賈豎平準,亦無不以諸君為歸宿。廠肆所售金石、書畫、古銅、瓷玉、古錢、古陶器,下至零星磚甓,無不騰價蜚聲,而士夫學業,亦不出考據、賞鑒二家外。未幾,盛司成有太學重刊《石鼓文》之舉;未幾,王司成有重開四庫館之請,蓋骎骎乎承平盛事矣。”[19]在馬起鳳等人的宣導之下,全形拓成為嘉道以降的金石學術風尚,借“辯點畫之妍丑,稽筆法之宗派”之名,拓本題跋成為考釋金石、為之增色的載體。全形拓依附于金石學盛況下,融合繪畫與傳拓技法對留存鐘鼎彝器三維影像、透視關系進行的探索,使得清末民初學人的文人雅趣也在全形拓鑒藏活動上找到了新的寄托。

褚德彝一生參與全形拓鑒賞及題跋的相關活動甚多,現世有名的商周青銅器全形拓《毛公鼎》《散氏盤》《大盂鼎》等都有他的題跋。雖多以補正考釋與釋疑為主,但其中也不乏記述學人間交往雅集之事,如民國三年(1914)十月,題大盂鼎全形拓:“此為中國吉金中存世第一重寶也。壬寅秋游吳門,曾侍先師費西蠡先生,詣潘氏觀之成周法物,幸得手摩目接,何快如之。申伯又以此全形本見示,自謂古緣不淺也。為題篆于首,復記之。禮堂又書。”亦或如民國八年(1919)二月,題《毛公鼎》(六名家題跋本):“陶齋昔購毛公鼎,輦致京師歲在庚。彝器三編思壓卷,賓朋四座眼俱明。今看翠墨精捶本,令我黃壚舊感生。文物此時凋喪極,寶藏莫使眩人爭。寶華吉金存碩果,抱殘應與虢盤并。松窗又題。”將當時學人間切磋考釋,崇尚古玩的金石風氣及場景表現得淋漓盡致。

李日華戲評自晚明確立的古物次第收藏之標準時云:“漢秦以前彝鼎丹翠煥發者第十一……士人享用,當知次第。如漢凌煙閣中位次,明主自有灼見。若僅如俗賈,以宣成窯脆薄之品驟登上價,終是董賢作三公耳。”[20]漢鼎彝器雖只位列十一,但已是器物排名榜首。李日華著重強調“士人享用,當知次第”,不能與“俗賈”混為一談,實為拔高漢鼎彝器之地位。盡管這僅代表一家之言,但也說明當時文人士紳收藏成風,所以才會有這樣的文字出來樹立規矩。釋六舟在《金石書畫編年錄》自序中寫道:“稍摹繪事,守青藤白陽為法,興來墨瀋狂飛,頗怡然自得。同好中每有以金石碑版為潤者,故余之嗜金石亦于書畫而始也。”[21]全形拓作為清末民初學人間的載體,借由文人的尚古情懷、交流研究,促進了技術的完善,也反映了時人所表達的雅趣。

民國十八年(1929)二月,褚德彝在《散氏盤》拓片上作跋,此拓同樣有羅振玉和劉世珩的題跋,拓片右側,為宣統元年(1909)羅振玉題記:“此盤舊稱《散盤》,陳簠齋謂當稱《夨盤》,‘夨即吳之媚,今從之。此器舊傳貢入內府,簠齋謂在阿雨窗家,未知孰信,然實已久佚。此乃文達手拓,至精,同好所藏皆弗之及,檵庵先生其寶藏之。宣統紀元閏月,上虞羅振玉題并記。”拓片左側,有光緒三十三年(1907)劉世珩題記:“右朱書一行為阮文達手題,文曰:‘散邑盤銘所藏三之一,是最精者。元記。可見當時寶貴矣。押角右有‘八磚吟館印,左有‘硯山過眼印,是曾十二硯齋汪鋆審定,舊為吳中丞愙齋藏,嗣歸觀自得齋。甲辰嘉平,檵庵獲得,丁未三月裝志。”從時間上也可以看到此拓有序的傳承,保存完善。

民國二十九年(1940)二月,褚德彝最后一次在全形拓上題跋,《文天祥春雷琴全形拓本軸》記:“信國遺琴幸尚存,千年浩氣振乾坤。君看墨拓模糊處,應似孤忠血淚痕。忠烈琴拓,余亦存六舟手拓本,辛亥年在北京失之。鏡塘仁兄好收輯古物,有莫遠湖之風。頃以此拓見示為題俚句而歸之。庚辰年春二月上沐,余杭褚德彝記,時年正七十。”[22]萬盞思緒,娓娓道來,不僅詳細記述了拓本之留存,而且還是佐證褚德彝生年之重要資料。

三、清末民初學人將文人風尚寄托全形拓的緣由

清末收藏家潘祖蔭在《說文古籀補敘》自述:“以所得俸入盡以購彝器及書……無日不以考訂為事,得一器必相傳觀,致足樂也。”最早的拓本多為考訂之用,得此為樂。有考訂者,便有好事者以此為利,錢泳在《履園叢話》中就表達了對考訂者與好事者的看法:“考訂之與詞章,固是兩途,賞鑒之與考訂,亦截然相反,有賞鑒而不知考訂者,有考訂而不明賞鑒者。……收藏書畫有三等,一曰賞鑒,二曰好事,三曰謀利。米海岳、趙松雪、文衡山、董思翁等為賞鑒,秦會之、賈秋壑、嚴分宜、項墨林等為好事。若以此為謀利計,則臨模百出,作偽萬端,以取他人財物,不過市井之小人而已矣,何足與論書畫耶!”[23]明顯傳達出他對好事者的憤懣不平。

碑版拓本多為雅集、招飲時共賞,全形拓因其特殊的拓工,最為難得。在《沈曾植海日樓文鈔佚跋·四》中有記:“自歐、趙以來未嘗為金石家著錄,光緒丁亥,碑工李云從覓得之,村人阻搦,廢然而反。鹿編修喬生聞之,乃自募工往,曉諭村人,經營累月,乃得墨本數十份,以一遺余,此本是也。己丑冬日,喬生復以錄出碑文見示,摩挲累日,為補釋數十字,而參證史傳可考者,紀之如是。”[24]僅是金石訪拓,已甚是曲折,更何況要輾轉至自己手中,可見金石收藏很大程度是清末民初學人展現文人雅趣的重要工具,是公務應酬之余的閑適。這種文人雅趣類似于閑游,一如書法中的“消日”。金石藏家常將把玩拓本視為一樂:“平山向無梅,茲因南巡鹽商捐資種萬樹,既資清賞,兼利貧民,故不禁也。”[25]

《金石錄后序》記:“歸,相對展玩咀嚼,自謂葛天氏之民也……多有亡詩、逸史,魯壁、汲冢所未見之書,遂盡力傳寫,浸覺有味,不能自已……得書、畫、彝、鼎,亦摩玩舒卷,指摘疵病,夜盡一燭為率……故能紙札精致,字畫完整,冠諸收書家。……于是幾案羅列枕藉,意會心謀,目往神授,樂在聲色狗馬之上。”[26]李清照與趙明誠共同展玩時的愉悅,樂在聲色犬馬之上。這種愉悅性情是文人風尚的綜合體現,藝術修養提高了,自然會改變文人的外在形貌和內在氣韻,這種精神享受成為千百年來士人景慕追求的最高境界。

除此之外,價格也是影響清末民初學人全形拓風尚的重要原因,張彥遠《歷代名畫記》有言:“書畫價格好之則貴于金玉,不好則賤于瓦礫,要之在人,豈可言價。”[27]此雖是論書畫,亦可及于拓片。葉昌熾《緣督廬日記鈔》曾記載了一則趣事:“有一晉商估得石拓兩簏,內有顧炎武、王弘撰兩公手跋本,準備攜往京城出售,路過武清時被當地金石收藏家朱檉之截住,以二百金盡數購之。葉氏得知后感嘆:‘此批拓片若至廠肆,則奇貨可居矣。”[28]由此可知,即使價格昂貴,拓本亦是當時的搶手貨,一張拓片價格包含的審美因素很多,而當時文人最重視的,是拓片的名氣、年代與質量。文人的重視,歸根到底是為了有助于他們利用拓片進行文獻研究和藝術創造,可以于雅集之時題跋互贈。清末民初學人將文人風尚寄托全形拓的風尚借此形成。另一方面,金石學雖在清末民初發展到了頂峰,但由于參與金石活動需有較高的文化修養,更兼作為基礎資料的拓本價高難得,此時的金石活動也絕非達到康有為所說的“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,寫魏體”[29]的盛況。這一時期的金石活動參與者主要集中于文人階層,康有為之論,若加上“文人家三尺之童,京城內萬戶之社”的限定,或許會更為準確。

金石學的研究對象往往是精致而又神秘的鐘鼎彝器、碑版,所以其獨有的學術特質符合清末民初學人的好古尚奇之心理,探討深究學問的雅趣風尚,加之全形拓本身價高且難得的魅力,其成為這時期學人追捧的對象,也就在情理之中了。

結語

當代我們能夠接觸到的資料,從圖像質量到材質與前賢相比都不可同日而語,因此以前囿于材料的局限和復制技術產生的誤讀,都能夠在現今得到更好的解析,找到新的研究契機。隨著金石研究的深入和當代書法審美取向的驅動,關于全形拓方面的研究愈來愈多,但研究重點多放在全形拓的收藏、傳拓、審美等方面,其中觀點各有偏頗,涉及清末民初學人對全形拓收藏風尚及其中西方透視觀念的相關研究筆者囿于視域尚未見到。本文以褚德彝的全形拓鑒藏活動為研究中心,通過其全形拓交游與全形拓鑒藏題跋活動,展現清末民初學人的全形拓鑒藏風尚,以期對全形拓的相關研究有所推進。

注釋:

[1]容庚.商周彝器通考[M].北京:科學出版社,1958:131.

[2]徐康.前塵夢影錄[G]//黃賓虹.美術叢書.杭州:浙江古籍出版社,1986:118.

[3]徐珂.清稗類鈔[G]//北京:中華書局,1984:4327.

[4]釋六舟.寶素室金石書畫編年錄[G]//北京圖書館藏珍藏本年譜叢刊:第144冊.北京:北京圖書館出版社,1999:293—294.

[5]桑椹.歷代金石考古要籍序跋集錄[M].杭州:浙江古籍出版社,2010:1138.

[6]費念慈(1855—1905),清書法家、藏書家。字屺懷,號西蠡。江蘇武進人。光緒十五年(1889)進士,以詩文、書畫、藏書為業。與文廷式、江標年相若,才相伯仲,著有《歸牧集》。

[7]童衍方.藝苑清賞——晏方品珍[M].上海:上海書店出版社,2006:176.

[8]端方(1861—1911),字午橋,號陶齋,滿洲正白旗人,金石鑒藏家。

[9]李春雨.褚德彝研究[D].杭州:杭州師范大學,2017:21.

[10]褚德彝.金石學錄續補[M].杭州:浙江人民美術出版社,2017:213.

[11]西泠印社.吉金留影——青銅器全形摹拓捃存[M].上海:上海書畫出版社,2014:164—168.

[12]李培順.張祖翼金石學成就及其書跡研究[D].杭州:杭州師范大學,2014:73.

[13]四月《申報》之《書家寥若晨星》記:“桐城張逖先君祖翼年逾古稀,夙工隸書。前月偶攖微疾,遽歸道山,藝苑惜之。按書家篆隸最不易為,自來名家能書真草者大都兼工篆隸,是以鑒賞家視篆隸較真草益形珍貴,惟近來研究字學者日見其少,大有鳳毛麟角之慨。今張君作古,就記者所知,目前滬上工篆隸者,當推湘名士曾農髯為首屈一指矣。”

[14]褚德彝在端方幕府時間為1902—1911年,張祖翼在端方幕府時間為1907—1911年,二人有五年的交集時間。

[15]朱關田.吳昌碩紀年書法繪畫篆刻錄[M].杭州:浙江古籍出版社,2014:878 .

[16]吳大澂(1835—1902),初名大淳,字止敬,號恒軒,晚號愙齋,江蘇吳縣(今江蘇蘇州)人。清代官員、學者、金石學家、書畫家,著有《愙齋集古錄》《說文古籀補》等。

[17]尹元鼐(生卒年不詳),字伯圜,山東諸城人,清末著名全形拓大家,系金石學家吳大澂拓工。傳世《愙齋吉金圖》即為尹伯圜所作。吳氏輯《十六金符齋印存》由寓居嶺南的篆刻家黃士陵和著名拓工尹伯圜等審編、鈐拓,堪稱精妙。還有留世之作《漢雁足燈全形拓》《吉金圖》等。

[18]李春雨.褚德彝研究[D].杭州:杭州師范大學,2017:70.

[19]震鈞.天咫偶聞[M].北京:北京古籍出版社,1982:71.

[20]張長虹.品鑒與經營[M].北京:北京大學出版社,2010:49.

[21]釋六舟.寶素室金石書畫編年錄[G]//北京圖書館藏珍藏本年譜叢刊.北京:北京圖書館出版社,1999:289.

[22]浙江省博物館.六舟:一位金石僧的藝術世界[M].杭州:西泠印社出版社,2014:74.

[23]錢泳.履園叢話[M].北京:中華書局,1979:261—262.

[24]錢仲聯.沈曾植海日樓文鈔佚跋·四[J].文獻,1992(2):229.

[25]李斗.揚州畫舫錄[M].北京:中華書局,1980:87.

[26]趙明誠.金石錄[M].濟南:齊魯書社,2009:246.

[27]張彥遠.歷代名畫記·卷二[M].上海:上海人民美術出版社,1964:44.

[28]葉昌熾.緣督廬日記鈔[G]//續修四庫全書第576冊.上海:上海古籍出版社,1995:532.

[29]康有為.廣藝舟雙楫G]//華東師范大學古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:756.

作者單位:中國美術學院