黔西北豬拱塘礦區(qū)北西向斷裂構(gòu)造演化與控礦

蔡京辰,吳大文,王軍,楊坤光,周麗芳,楊天

(1.貴州省地礦局113地質(zhì)大隊,貴州 六盤水 553000;2.中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)地球科學(xué)學(xué)院,湖北 武漢 430078)

0 引言

豬拱塘礦床位于貴州省西北部赫章縣城南西約15 km處,行政區(qū)劃屬赫章縣水塘鄉(xiāng)。該礦床位于貴州省重要的礦產(chǎn)資源基地——黔西北鉛鋅礦集區(qū)內(nèi),礦床類型為受斷裂構(gòu)造控制的中低溫?zé)嵋撼涮罱淮豌U鋅礦床,富含硫、銀、金、銅、鍺、鎵、鎘、硒等元素。區(qū)內(nèi)礦體具有品位富、厚度大、分布廣等特征。礦區(qū)累計查明鉛鋅金屬資源量327萬t(平均品位Pb:2.27%,Zn:6.76%),取得了較好的找礦效果。前人主要對區(qū)內(nèi)鉛鋅礦的物質(zhì)成分進行過研究,如鉛鋅來源、成礦流體、穩(wěn)定同位素、元素賦存狀態(tài)等(毛德明,2000;金中國等,2006,2007;顧尚義,2007;周家喜等,2009,2010,2012;熊偉等,2015;朱路艷等,2016;吳大文等,2019a)。綜合分析認為,區(qū)內(nèi)鉛鋅成礦流體主要來源于造山帶,部分來自于地殼,屬中低溫、中高鹽度、弱酸—弱堿性、高礦化度的熱液;其來源較復(fù)雜,以海相封存水為主,有大氣降水參與,并混有巖鹽溶濾水(金中國,2006;金中國等,2007;顧尚義,2007;周家喜等,2010,2012;熊偉等,2015;朱路艷等,2016)。Pb、Zn等成礦元素主要以Cl絡(luò)合物等形式搬運,富含Pb、Zn的成礦流體與賦礦地層中富含H2S的還原性流體混合是鉛鋅富集成礦的重要機制之一(金中國,2006;顧尚義,2007;周家喜等,2010;朱路艷等,2016)。構(gòu)造控礦是該礦床的重要特點,前人研究主要集中于區(qū)域尺度(鄭傳侖,1992;毛健全,1998;金中國等,2005;金中國,2006;羅衛(wèi)等,2010;貴州省地質(zhì)調(diào)查院,2017;韓潤生等,2020;楊坤光等,2020),但對礦床尺度構(gòu)造的研究相對較少(韓潤生等,2014;何良倫等,2019a,b;吳大文等,2019b),特別是對北西向斷裂構(gòu)造在成礦過程中的作用認識還不夠清晰,該問題制約了下一步礦床的勘查開發(fā)。因此,本文擬對區(qū)內(nèi)北西向斷裂構(gòu)造的演化過程及其對礦體的控制作用進行闡述,為區(qū)內(nèi)預(yù)測和尋找隱伏鉛鋅礦體提供科學(xué)依據(jù)。

1 地質(zhì)背景

1.1 區(qū)域地質(zhì)背景

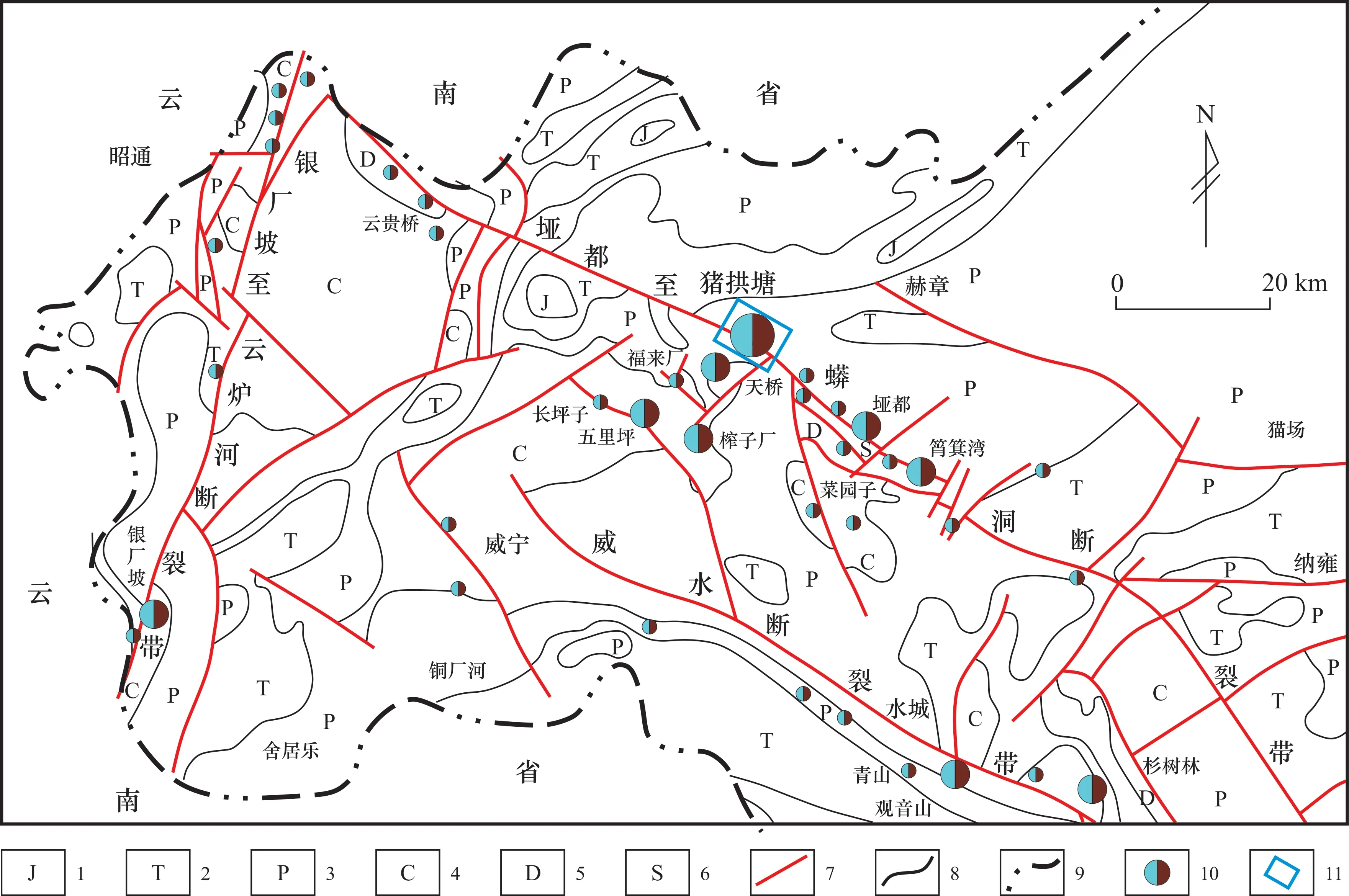

豬拱塘礦區(qū)位于上揚子地塊西南緣特提斯-喜馬拉雅構(gòu)造域與濱太平洋構(gòu)造域共同控制的區(qū)域,地處小江、師宗-盤縣、埡都-蟒洞三條深大斷裂圍限的三角地帶北東緣(韓潤生等,2014)。

區(qū)域出露地層有下奧陶統(tǒng)、下志留統(tǒng)、泥盆系、石炭系、二疊系、三疊系、侏羅系和第四系地層,除第四系不整合覆于各地層之上外,其余各地層間接觸關(guān)系均為整合或假整合接觸。區(qū)內(nèi)受廣西運動的影響,形成了區(qū)域性的北西向埡都-蟒洞斷裂帶。該斷裂帶早期具有階梯狀正斷層特征,表現(xiàn)為該斷裂帶北東側(cè)大面積志留系至泥盆系地層的缺失(貴州省地質(zhì)調(diào)查院,2017)。

礦區(qū)位于埡都-蟒洞構(gòu)造帶北西段,該構(gòu)造帶是區(qū)內(nèi)構(gòu)造變形最強烈的地帶,由一系列傾向南西的疊瓦狀逆沖斷層、圓滑背斜及北東向小斷層疊加構(gòu)成。受區(qū)域性燕山運動的影響,區(qū)內(nèi)構(gòu)造運動強烈,深大斷裂發(fā)育。在多期構(gòu)造活動作用下,其構(gòu)造特征復(fù)雜,容礦空間發(fā)育,對區(qū)內(nèi)成礦物質(zhì)的遷移、富集、沉淀都具有明顯的控制作用。

區(qū)內(nèi)巖漿活動發(fā)育,主要為晚二疊世早期基性巖漿噴溢形成的峨眉山玄武巖以及與其時間相近的同源、淺成侵入輝綠巖。峨眉山玄武巖為大陸溢流拉斑玄武巖,分布甚廣,除東部少數(shù)地段缺失外,其余地區(qū)均有出露;輝綠巖體受南北和東西走向斷裂構(gòu)造控制,主要分布在礦區(qū)南西側(cè)威寧縣境內(nèi),按其侵入時代可分為海西期輝綠巖及燕山期輝綠巖,侵入巖層主要為石炭系下統(tǒng)舊司—上司組灰?guī)r及二疊系中統(tǒng)茅口組灰?guī)r。

礦區(qū)成礦區(qū)帶位于上揚子西緣成礦帶川-滇-黔鉛鋅多金屬成礦域,區(qū)域上屬峨眉山大火成巖省的東區(qū)東緣部分,具有形成大型礦床的構(gòu)造“邊緣”成礦特征。區(qū)域內(nèi)主要礦產(chǎn)有煤、鐵、鉛鋅、銅、鉬、銻、三稀及非金屬等,是我省主要的煤、鐵、鉛鋅礦產(chǎn)區(qū)和我國南方最重要的煤炭生產(chǎn)基地。目前已發(fā)現(xiàn)鉛鋅礦床(點)60余處,其中超大型1處,中型5處,逐步形成了一個以鉛鋅為主、共(伴)生鉬、銅、鐵、銀、鎵、鎘、鍺等金屬的黔西北鉛鋅礦集區(qū)(圖1)。

圖1 黔西北區(qū)域地質(zhì)礦產(chǎn)簡圖(據(jù)何良倫等,2019a修改)

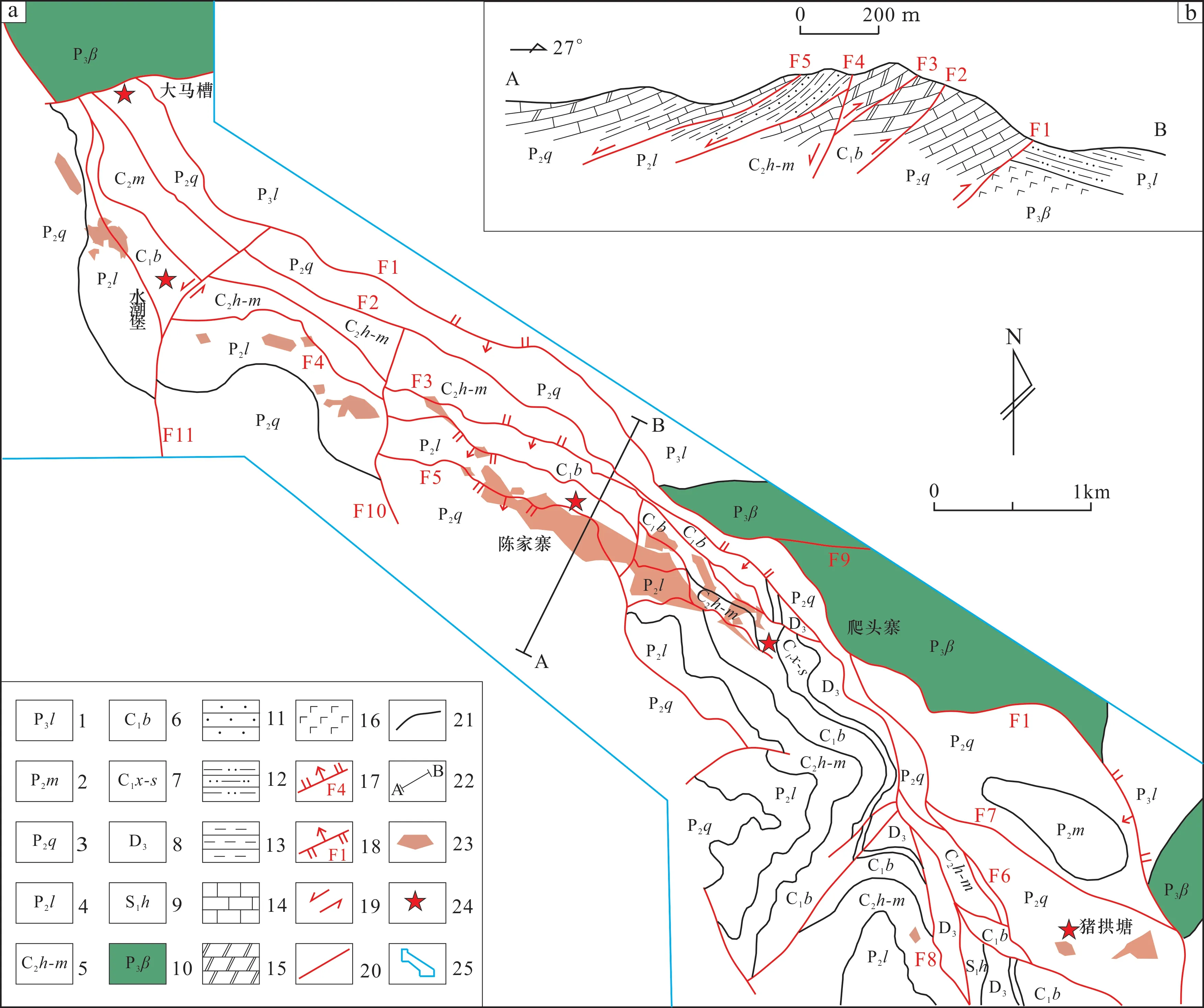

1.2 礦床地質(zhì)

礦區(qū)出露地層較齊全,由老至新有志留系韓家店組(S1h);泥盆系丹林組(D1dn)、望城坡組(D3w)、堯梭組(D3y);石炭系祥擺組(C1x)、舊司組(C1j)、上司組(C1s)、擺佐組(C1b)、黃龍組(C2h)、馬平組(C2m);二疊系梁山組(P2l)、棲霞組(P2q)、茅口組(P2m)、龍?zhí)督M(P3l)。志留系推覆于邊界斷層之上,泥盆系假整合覆于志留系之上,其余大部面積發(fā)育石炭系及二疊系地層。石炭系和泥盆系地層呈現(xiàn)出北東薄、南西厚的變化趨勢,碳酸鹽巖成份也由北東向南西逐次增加。巖性以碳酸鹽巖為主,次為碎屑巖及玄武巖,主要賦礦層位為泥盆系、石炭系、二疊系的碳酸鹽巖。

礦區(qū)位于埡都-蟒洞斷裂帶北西段,區(qū)內(nèi)褶皺構(gòu)造不發(fā)育,斷裂構(gòu)造以北西向為主,北東向及東西向斷層次之(圖2)。北西向斷層由一系列傾向南西的逆沖斷層組成,為主要的容礦及控礦構(gòu)造,對鉛鋅礦體的形成具有重要意義;北東向及東西向斷層多以正斷層或走滑斷層為主,多為成礦后期構(gòu)造,對礦體具有破壞作用。

圖2 豬拱塘鉛鋅礦區(qū)地質(zhì)簡圖(a)及A-B勘探線剖面圖(b)(據(jù)何良倫等,2019a修改)

礦床礦石礦物種類繁多,主要有方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦,次為黝銅礦、赤鐵礦、褐鐵礦、細硫砷鉛礦。脈石礦物主要有白云石、方解石,次為石英、高嶺石、重晶石。礦石結(jié)構(gòu)主要有自形—半自形粒狀結(jié)構(gòu)、它形粒狀結(jié)構(gòu)、交代殘余結(jié)構(gòu)、包含結(jié)構(gòu)、不規(guī)則條帶狀、脈狀、碎裂巖化結(jié)構(gòu)等。礦石構(gòu)造主要為塊狀構(gòu)造、浸染狀構(gòu)造及條帶狀構(gòu)造。圍巖蝕變主要沿控礦斷裂呈北西向展布,主要表現(xiàn)為白云石化、黃鐵礦化、方解石化、硅化等。

2 北西向主要斷裂構(gòu)造特征

2.1 F1斷裂

分布于大馬槽-陳家寨-爬頭寨-豬拱塘一線,走向北西,傾向南西,傾角45°~70°,走向和傾向上波狀起伏,在地表多形成高角度逆沖斷層,深部漸緩。斷層斷距大于400 m,斷層破碎帶寬0.5~25 m,主要由斷層角礫巖、碎裂巖及灰?guī)r透鏡體組成。淺部具白云石化、方解石化,深部具白云石化、硅化、鉛鋅礦化。

2.2 F2斷裂

大致與F1斷層平行,走向北西,傾向南西,傾角40°~75°,斷面傾角陡緩起伏。該斷層由南東向北西,斷距逐漸變小,由2 km變?yōu)?.3 km。斷層破碎帶寬1~60 m,由斷層角礫、斷層泥、碎裂巖及灰?guī)r透鏡體組成,具明顯褐鐵礦化、方解石化、硅化、白云石化及鐵質(zhì)浸染現(xiàn)象,地表零星見弱鉛鋅礦化現(xiàn)象。斷層旁側(cè)見同向褶曲及次級走滑斷層,深部與F20斷層形成構(gòu)造透鏡體式的斷夾塊。

2.3 F20斷裂

為區(qū)內(nèi)隱伏斷層,分布于礦區(qū)中部水槽堡、陳家寨、爬頭寨一線,淺部受限于F2斷層,深部受限于F1斷層,與F2同斜斷層組成一個構(gòu)造透鏡體式的雙重逆沖構(gòu)造(圖3)。傾向延伸300~420 m,斷層破碎帶寬1~15 m,主要由斷層角礫巖、碎裂巖及灰?guī)r透鏡體組成,具白云石化、方解石化、硅化、鉛鋅礦化。

圖3 豬拱塘鉛鋅礦區(qū)聯(lián)合地質(zhì)剖面圖(據(jù)何良倫等,2019a修改)

2.4 F30斷裂

為區(qū)內(nèi)隱伏斷層,分布于礦區(qū)中部水槽堡、陳家寨、爬頭寨一線,位于F2斷層之上,淺部受限于F4斷層。傾向延伸大于500 m,為層間滑脫構(gòu)造,斷層破碎帶寬1~12 m,主要由斷層角礫巖、碎裂巖、灰?guī)r及白云巖透鏡體組成,具白云石化、方解石化、鉛鋅礦化。

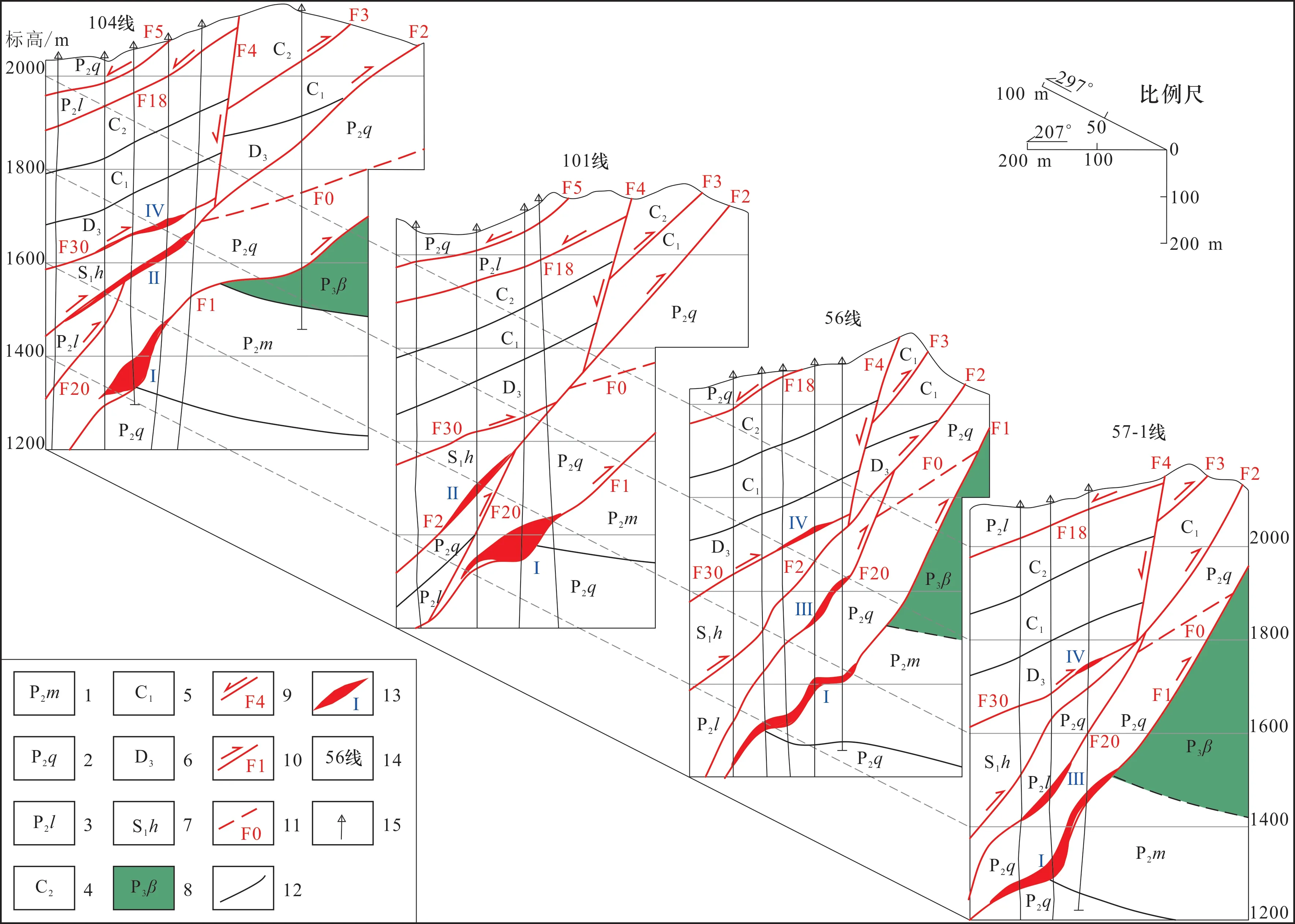

3 北西向斷裂構(gòu)造演化過程

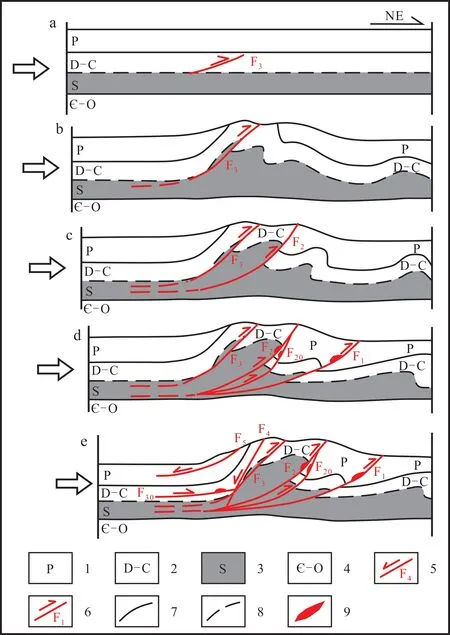

綜合研究表明,區(qū)內(nèi)北西向斷裂經(jīng)歷了多期的構(gòu)造活動,礦床的主成礦期為晚印支-燕山期(何良倫等,2019b)。本文按成礦作用的先后順序,分析了該組斷裂自加里東晚期以來的構(gòu)造演化過程(圖4),簡述如下。

3.1 成礦前

加里東晚期—印支早期:受廣西運動的持續(xù)影響,北西向斷裂開始活動,其南西側(cè)強烈斷陷,形成沉降中心,接受泥盆系、石炭系地層的沉降,而北東側(cè)則缺失泥盆系、石炭系地層,形成了大量的同沉積活動斷層,使埡都-蟒洞斷裂帶兩側(cè)具有截然不同的地層層序和巖性組合。在此過程中,成礦元素活化,盆地中的高濃度鹵水萃取了基底和蓋層中的Pb、Zn、S等成礦元素,形成了初始的成礦流體,并沿北西向斷裂開始向上遷移(圖4a)。

圖4 豬拱塘礦區(qū)北西向斷裂構(gòu)造演化過程簡圖(據(jù)楊坤光等,2020修改)

3.2 成礦期

印支晚期-燕山期:隨著水城斷陷的逐漸閉合,區(qū)內(nèi)開始接受巖石地層的均勻沉降,前陸盆地內(nèi)流體壓力升高,在重力和密度差的驅(qū)動下,在泥頁巖等隔擋層的遮擋作用下,成礦流體沿斷層和不整合面向盆地邊緣運移,并在泥盆系碳酸鹽形成大規(guī)模的白云石化(圖4b)。受燕山運動的影響,區(qū)內(nèi)發(fā)生了南西至北東方向的大規(guī)模推覆作用,北西向斷裂再次活動,處于推覆體前緣的晚古生代地層經(jīng)歷變形疊加,形成前展式疊瓦狀逆沖推覆構(gòu)造帶(圖4c,d)。含礦熱液沿斷裂構(gòu)造運移至氧化還原界面附近,同時在主斷裂、次級斷裂以及旁側(cè)的碳酸鹽巖構(gòu)造虛脫空間中富集成礦(圖4d)。同時,少量正斷層的發(fā)育,形成了局部減壓擴容空間,為成礦流體的富集沉淀創(chuàng)造有利條件(圖4e)。

3.3 成礦后

喜山期:受喜馬拉雅運動的影響,區(qū)內(nèi)整體地層開始抬升,褶皺變形加劇,北東向及東西向斷層大量發(fā)育,對北西向斷裂構(gòu)造和原有礦體形態(tài)具有不同程度的破壞作用。同時,部分礦體遭受表生氧化剝蝕,形成鉛鋅氧化礦體或砂礦體。

4 北西向斷裂構(gòu)造的控礦意義

4.1 含礦熱液的運移通道

通過近幾年的礦產(chǎn)勘查工作,筆者認為豬拱塘礦區(qū)的F1、F2以及隱伏F20、F30為主的北西向斷裂,為區(qū)內(nèi)主要的控礦斷裂構(gòu)造。該組斷裂均為逆沖滑脫斷層,以次級斷層及層間破碎帶為特征。元素地球化學(xué)異常研究成果顯示,區(qū)內(nèi)北西向斷裂明顯富集Zn、Pb、Ag等中低溫成礦元素,且多呈北西-南東向帶狀展布,靠近斷裂部位Pb、Zn異常趨勢值逐漸增高,表明北西向斷裂是區(qū)內(nèi)含礦熱液的主要運移通道。

4.2 含礦熱液的沉淀場所

含礦熱液沿北西向斷裂、北西向次級斷裂以及旁側(cè)的碳酸鹽巖構(gòu)造虛脫空間往上遷移,在產(chǎn)狀變化部位,與圍巖有利巖性(碳酸鹽巖)交代、充填,富集成礦。礦體主要呈似層狀、透鏡狀、脈狀產(chǎn)出,其形態(tài)、產(chǎn)狀、規(guī)模等受斷層破碎帶制約明顯,局部出現(xiàn)膨大收縮現(xiàn)象,部分礦體呈分枝復(fù)合產(chǎn)出,礦體產(chǎn)狀與斷層破碎帶大致吻合。區(qū)內(nèi)大多數(shù)已知礦體均沿該組斷裂及附近分布,在該組斷裂外側(cè),礦化迅速減弱。北西向與近東西向構(gòu)造交匯處,多為大規(guī)模富礦體的賦存部位。因此該組斷裂不僅是含礦熱液的運移通道,也是含礦熱液交代、沉淀的場所。

4.3 找礦研究意義

豬拱塘礦區(qū)從北西往南東由水潮堡、陳家寨、豬拱塘等多個礦段組成,F(xiàn)1、F2及隱伏F20、F30等4條斷裂斜貫礦區(qū),該組斷裂嚴(yán)格控制區(qū)內(nèi)大部分礦體的產(chǎn)出。綜合研究表明,北西向斷裂、北西向次級斷裂以及層間斷裂是區(qū)內(nèi)有利的成礦構(gòu)造系統(tǒng)。礦體沿北西向斷裂呈串珠狀或帶狀展布,北西向次級斷裂為礦液沉淀提供了有利的容礦空間,北西向?qū)娱g斷裂則直接控制了礦體的分布。截止目前,礦區(qū)中部已開展了大量的勘查工作,但部分礦體仍未圈邊控制,礦區(qū)深部尚顯示出充足的熱源活動以及礦化蝕變特征,且具有有利的構(gòu)造條件,礦產(chǎn)資源潛力較大。水槽堡以北地區(qū)以及爬頭寨以南地區(qū)勘查程度相對較低,其構(gòu)造環(huán)境相似,也是尋找鉛、鋅、銀等多金屬礦的有利靶區(qū)。

5 結(jié)論

(1)豬拱塘礦區(qū)具有明顯的斷裂構(gòu)造控礦特征,北西向斷裂構(gòu)造是加里東晚期以來長時間、多期次、多性質(zhì)的區(qū)域構(gòu)造活動長期作用、疊加復(fù)合的結(jié)果;印支晚期—燕山期經(jīng)歷了大規(guī)模推覆作用,產(chǎn)生了大量的疊加變形,含礦熱液沿斷裂構(gòu)造往上遷移,于有利部位沉淀富集成礦;喜山期北東向及東西向斷層大量發(fā)育,對原有礦體的保存具有不同程度的破壞。

(2)區(qū)內(nèi)礦體形態(tài)、產(chǎn)狀、規(guī)模等受北西向斷裂制約明顯,該組斷裂不僅是含礦熱液的運移通道,也是含礦熱液交代、沉淀的場所。

(3)礦區(qū)北西向斷裂走向及傾向延伸區(qū)域,是尋找鉛、鋅、銀等多金屬礦的有利靶區(qū)。