夏半年新疆K 指數特征及其在短時強降水預報中的應用

張 萌,李如琦*,馬玉芬,李海花

(1.新疆氣象臺,新疆 烏魯木齊 830002;2.中國氣象局烏魯木齊沙漠氣象研究所,新疆 烏魯木齊 830002)

探空資料是強對流天氣分析和預報中必不可少的參考資料之一, 也是分析本地大氣環境穩定度的重要工具,對強對流天氣的分析和預報有重要作用[1]。 利用探空數據計算出來的各種物理量參數能從不同方面反映出強對流天氣的大氣環境特性,根據其氣候特征,可以判斷對流天氣出現的可能性,進而提高短時臨近預報的準確率,另外,物理量參數在不同季節、 不同種類的強對流天氣下具有一定的特性差異, 這對于判斷強對流發展程度以及預報強對流天氣都有很大的幫助[2]。 多年來,我國學者對于強對流天氣的預報方法已經取得很多研究成果, 特別是利用物理量參數進行潛勢預報成為主要方法之一[2]。 王立榮等[3]計算了對流參數的氣候平均值,并指出不同月份與不同強度對流天氣的物理量參數具有非常明顯的差別。 孟妙志[4]由K 指數場分析得出陜西暴雨預報新指標,并指出按照季節確定K 指數預報指標更合理。 周后福等[5]對不同物理量參數進行量化檢驗和預報指標對比,結果表明K 指數具有一定的預報能力。 趙玲等[6]發現不同季節有無降水的K 指數高值區和低值區的閾值不同。 趙定池等[7]指出修正的K 指數對拉薩夜間雷暴具有較好的指示意義。 孟蕾等[8]分析了湖南夏半年K 指數時空分布、變化特征和未來趨勢,發現大氣總體朝著不穩定趨勢方向發展。

針對新疆強對流天氣預報方法的研究也取得了很多成果,張俊蘭等[9]給出2002—2009 年歷次對流天氣發生前阿克蘇探空站物理量參數的均值, 表明當探空物理量參數超過歷年平均值時, 出現對流天氣的可能性增大。 張云惠等[10]根據多年預報經驗總結發現當K 指數>28 ℃且沙氏指數SI<0,CAPE 突然增大時,對預報南疆西部雷暴、冰雹及短時強降水等局地強對流有一定的指示意義。 馮瑤等[11]分析哈密地區一次區域性大降水天氣過程, 指出高空形勢場和物理量場配合良好的情況下,K 指數>30 ℃極有可能產生大降水。 魏勇等[12]對比分析了石河子地區3 次冰雹天氣過程,認為K 指數≥28 ℃可作為當地春季冰雹的預報指標之一。 洪月等[13]總結提煉了天山北坡短時強降水關鍵物理參數閾值,其中K 指數≥24.3 ℃。但上述研究主要是針對天氣個例,且各地對強對流天氣物理量參數的閾值研究側重點不同, 而對流參數統計特征的研究較少。 目前,ECMWF、GRAPES、DOGRAFS 等多家數值預報模式均有K 指數等物理量參數預報產品,為強對流潛勢預報提供預報參考。 為此,本文利用1989—2018 年4—9 月新疆12 個探空站的高空探測和常規地面觀測資料,分析夏半年新疆K 指數時空分布和變化特征,總結提煉K 指數在新疆短時強降水預警中的閾值,為短臨預報提供參考。

1 資料與方法

K 指數計算公式為:K=(T850-T500)+Td850-(T700-Td700)。 式中T 為溫度,Td為露點溫度,下標數字為所在等壓面,單位為℃。 公式包含3 項,其中(T850-T500)表示溫度的垂直遞減率, Td850表示低層的絕對濕度,(T700-Td700)表示中層的飽和程度。 850~500 hPa的溫度垂直遞減率越大、850 hPa 的露點溫度越大、700 hPa 的溫度露點差越小,則K 指數值越大,表示大氣越不穩定[14]。

利用1989—2018 年4—9 月新疆12 個高空探測氣象站(阿勒泰、塔城、克拉瑪依、伊寧、烏魯木齊、阿克蘇、庫車、庫爾勒、喀什、若羌、和田、哈密)的逐日08 時和20 時(北京時,下同)資料中,500、700、850 hPa 等壓面上的溫度和露點溫度數據, 計算K指數,并分別按年、月、日統計其氣候特征值。

計算K 指數30 a 的氣候傾向率, 運用Mann-Kendall 趨勢檢驗法進行顯著性檢驗;通過R/S 分析法[15]計算Hurst 指數,預測K 指數未來的變化趨勢。

2 結果與分析

2.1 K 指數空間分布特征

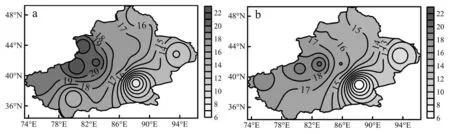

由1989—2018 年4—9 月新疆K 指數分布(圖1)可知,新疆K 指數總體呈西高東低的分布狀況,且08 時>20 時,08 時的高值區位于伊犁州和阿克蘇地區,K 指數>21 ℃, 低值區位于巴州南部,K 指數為8 ℃左右;20 時的高值區位于阿克蘇地區和喀什地區,K 指數為18~20 ℃, 低值區位于巴州南部,K 指數僅為6 ℃。

圖1 1989—2018 年4—9 月新疆K指數空間分布

進一步對比新疆同緯度上各區域的K 指數發現,08、20 時的K 指數在40°~45°N 的區域中, 伊犁州和阿克蘇地區出現2~3 個高值區,最低值出現在93°~94°E; 而在40°N 以南和45°N 以北的地區中,同緯度上的最低值均出現在88°E 附近,最高值出現在偏西地區, 說明南北疆西部的大氣比同緯度上其它地區更加不穩定,發生強對流天氣的潛勢更大。

根據K 指數的計算公式,夏半年新疆多為晴朗少云天氣,850 和500 hPa 的溫差接近于干絕熱層結[1]。 從表1 可以看出,08 時的溫度垂直遞減率(K1)在28 ℃以上,20 時可達30 ℃以上, 且南疆和東疆更大,這是因為地表多是沙漠下墊面,沙石的比熱容較小,吸收同樣的熱量,溫度上升得更多,因此底層溫度更高,溫度垂直遞減率更大,大氣的不穩定度更高。 另外,南北疆西部(伊寧、阿克蘇、庫車、喀什、和田)的低層露點溫度(K2)明顯大于其它地區,這是因為新疆的平均濕度場是東干西濕分布的, 而平均流場700 hPa 以下有偏東低空急流從東疆流向南疆,由于地形影響,低層東風在南疆西部出現風速輻合,使得水汽輸送并集中在南疆西部,濕度進一步增大[16],而伊犁河谷為向西開口的喇叭口地形, 偏西低空急流使得水汽在河谷匯聚輻合,增大低層絕對濕度。南疆阿克蘇和庫車站中層的溫度露點差(K3)高于南疆其它地區,北疆伊寧站也高于北疆其它地區,因此空氣更接近于飽和。綜上所述,南北疆西部相比于其它地區的溫度垂直遞減率更大、 低層絕對濕度和中層飽和程度更大,即公式中前兩項相對更大、第三項相對較小,因此K 指數值更大。

表1 1989—2018 年4—9 月新疆12 個探空站K指數各項值℃

2.2 K 指數時間分布特征

2.2.1 年變化特點

對比新疆12 個探空站1989—2018 年的年平均K 指數時間序列圖(圖2)可知,各站年平均K 指數在30 a 間的波動幅度較大,但08 和20 時的總體趨勢大致相同。

和田的K 指數在2006—2010 年為08 時>20 時(圖2k), 而在2006 年以前和2010 年以后則為20時>08 時。其余各站的K 指數在2006 年以前均表現為08 時>20 時,2011 年以后均表現為20 時>08 時。另外,伊寧的K 指數在30 a 間始終為08 時>20 時,差值在0.3~7.4 ℃(圖2g)。

各站08 時的年平均K 指數最大值出現在1991—2005 年, 其中83.3%又集中在2000—2005年,峰值為2002 年伊寧的27.6 ℃(圖2d),最小值出現在2004—2018 年, 其中75%集中在2007—2010年, 谷值為2007 年若羌的-14.8 ℃(圖2j);20 時的年平均K 指數最大值出現在1992—2016 年, 其中66.7%集中在2012—2016 年, 峰值為2016 年庫車的23.2 ℃(圖2g),最小值出現在1990—2012 年,其中75%集中在2006—2010 年,谷值為2007 年若羌的-16.8 ℃。

圖2 1989—2018 年4—9 月新疆12 個探空站K 指數(單位:℃)年變化

北疆(阿勒泰、塔城、克拉瑪依、伊寧、烏魯木齊站,下同)的年平均K 指數最大值為伊寧的27.6 ℃,出現在2002 年, 最小值為塔城的5.1 ℃, 出現在2001 年;南疆(阿克蘇、庫車、庫爾勒、喀什、若羌、和田站, 下同) 的年平均K 指數最大值為阿克蘇的26.8 ℃,出現在2002 年,最小值為若羌站的-16.8 ℃,出現在2007 年;東疆(哈密站,下同)的年平均K 指數最大值為19.9 ℃,出現在2003 年,最小值為-13.1 ℃,出現在2009 年。

2.2.2 月變化特點

由新疆夏半年4—9 月的月平均K 指數情況(圖3) 可知,4—7 月K 指數總體呈增加的趨勢,并在7 月達到峰值,8—9 月K 指數逐漸減小。

各站月平均K 指數的最小值均出現在4 月,而最大值除了喀什出現在8 月以外(圖3i),其余各站均出現在7 月。 4—6 月,月平均K 指數的最大值均出現在伊寧(圖1d),分別為15.0、20.1、26.0 ℃;7—9月, 月平均K 指數的最大值則出現在阿克蘇(圖3f),分別為27.7、27.0、22.9 ℃,而月平均K 指數的最小值在4—9 月均出現在若羌(圖3j),分別為:-6.8、1.2、10.3、15.1、10.5、6.0 ℃。

08 時的月平均K 指數最大值為阿克蘇的27.7 ℃,出現在7 月(圖3f),最小值為若羌的-3.2 ℃,出現在4 月(圖3j);20 時的月平均K 指數最大值為庫車26.2 ℃,出現在7 月(圖3g),最小值為若羌-6.8 ℃,出現在4 月(圖3j)。 和田的月平均K 指數在4 月表現為08 時>20 時,5—9 月則為20 時>08時, 其余各站的月平均K 指數均表現為08 時>20時,差值為0.2~5.4 ℃。

圖3 1989—2018 年4—9 月新疆12 個探空站K 指數月變化(單位:℃)

北疆的月平均K 指數最大值為伊寧的27.5 ℃(7 月),最小值為阿勒泰的3.6 ℃(4 月);南疆月平均K 指數最大值為阿克蘇27.7 ℃(7 月),最小值為若羌-6.8 ℃(4 月); 東疆的月平均K 指數最大值為20.2 ℃(7 月),最小值為-2.5 ℃(4 月)。

4—7 月, 月平均K 指數為北疆>南疆>東疆,而8—9 月則為南疆>北疆>東疆。 另外,北疆的月平均K 指數為7 月>6 月>8 月>5 月>9 月>4 月,南疆和東疆為7 月>8 月>6 月>9 月>5 月>4 月。 6—8 月新疆各區域均具備了對流性降水所需的濕度、 飽和程度和不穩定條件,只要有合適的觸發機制,就容易產生強降水天氣。這些氣候特征與6—8 月是新疆的主夏半年是一致的。

2.3 K 指數氣候變化特征

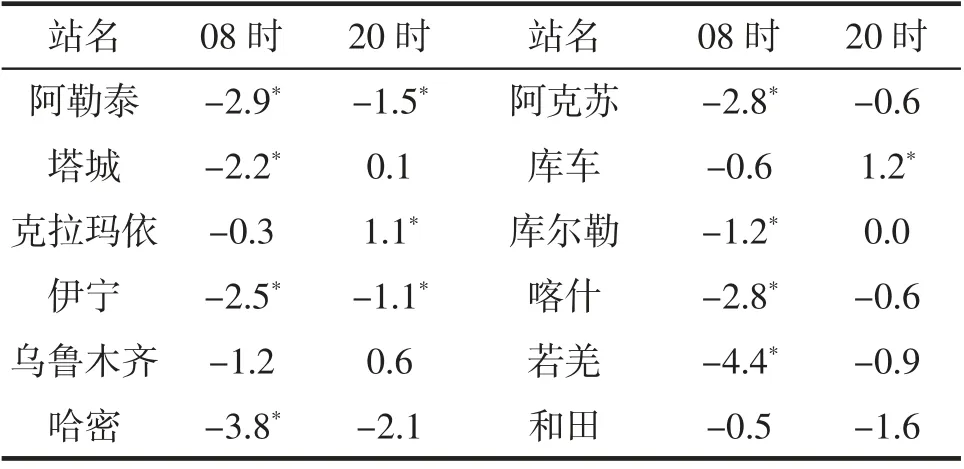

由新疆各站K 指數氣候傾向率(表2) 可以看出,08 時均為負值,說明大氣在30 a 間變得越來越穩定,其中克拉瑪依、烏魯木齊、庫車、和田站未通過0.05 的顯著性檢驗,其余站通過了顯著性檢驗,變化最顯著的是若羌站,變率為-4.4 ℃/10 a。

表2 1989—2018 年新疆12 個探空站K 指數氣候傾向率(℃/10 a)

20 時塔城、克拉瑪依、烏魯木齊、庫車、庫爾勒站K 指數的氣候傾向率為正值,說明大氣在30 a 間變得越來越不穩定, 其中克拉瑪依和庫車站通過了顯著性檢驗,變化最顯著的是庫車站,達到1.2 ℃/10 a;其余站的氣候傾向率為負值, 其中阿勒泰和伊寧站通過了顯著性檢驗,說明大氣在30 a 間發生了顯著變化,且趨于穩定。

2.4 Hurst 指數分析

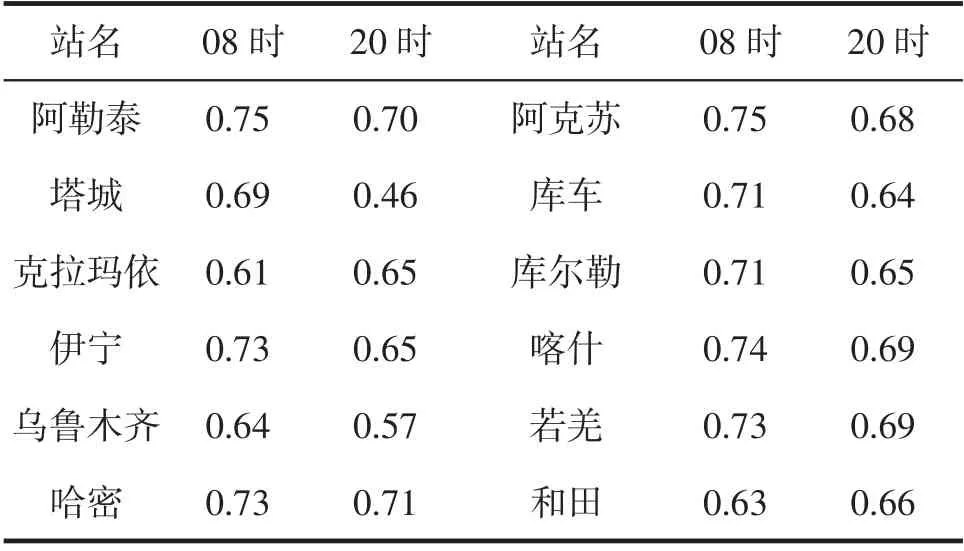

參考相關文獻[8],將Hurst 指數(H)劃分為3 類:當0.45<H<0.55 時, 說明K 指數未來的趨勢有較大的隨機性; 當H≥0.55 時, 說明K 指數在1989—2018 年呈現的趨勢還將會在未來有一定的持續性;當H≤0.45 時, 說明K 指數在1989—2018 年呈現的趨勢在未來將有一定的反持續性。

根據Hurst 指數(表3),預測新疆各站K 指數未來是否會延續1989—2018 年間的變化趨勢。可以看出, 各站的Hurst 指數均>0.45, 其中08 時均>0.55,說明各地均有一定的延續性,未來大氣將會延續前30 a 的狀態,繼續向著穩定的方向發展;而20時塔城站的Hurst 指數<0.55,說明未來K 指數有很大的隨機性,其余各站均>0.55,說明未來與1989—2018 年趨勢一致的可能性較大。

表3 1989—2018 年新疆12 個探空站Hurst 指數

3 K 指數與短時強降水的關系

3.1 短時強降水樣本

根據新疆氣象部門預報業務規定, 短時強降水定義為:1 h 降水量≥10 mm。本文將當日08—14 時和當日20 時—次日02 時內出現的短時強降水作為一個短時強降水樣本。

為了確保每個探空站觀測資料的代表性, 統計了2014—2018 年4—9 月新疆12 個探空站半徑100 km 范圍內的地面觀測站逐小時降水量資料,剔除錯誤及缺測資料后,篩選得到39 個國家站和192個區域站共419 個短時強降水樣本(圖4),并將鄰近探空站當日08 時或20 時的探空資料作為短時強降水樣本相應的有效探空數據。

圖4 2014—2018 年4—9 月短時強降水樣本空間分布(單位:mm)

圖4 2014—2018 年4—9 月短時強降水樣本空間分布(單位:mm)

3.2 新疆不同月份短時強降水的K 指數分布特征

圖5 是2014—2018 年新疆夏半年短時強降水K 指數分布箱線圖, 可見發生短時強降水前K 指數≥10 ℃,其中96.4%的樣本K 指數≥20 ℃,65.9%的樣本K 指數≥30 ℃,3.3%的樣本K 指數≥40 ℃。

圖5 不同月份(a)、時段(b)、區域(c)、站點(d)短時強降水樣本的K 指數分布(單位:℃)

分析不同月份短時強降水的K 指數分布情況可以看出,隨著月份的遞進K 指數基本呈先增大后逐漸減小的趨勢[17],這與K 指數過去30 a 的月變化特征相符合。4 月短時強降水樣本的K 指數最小,說明4 月對流層中低層的溫濕分布狀況對穩定度的影響最小;5 月的K 指數集中程度最高,為17.3~37 ℃,對短時強降水的發生有很好的指示意義;6 月的K指數50%百分位值最大,為34.3 ℃;7—8 月K 指數離散程度最高,其中7 月的25%百分位值和平均值最大,8 月的75%百分位值最大;9 月的K 指數最大值和最小值均為最大[18]。 因此,在實際業務工作中,參考K 指數預報短時強降水時,應該考慮月變化的影響。

3.3 新疆夏半年短時強降水的K 指數閾值

參考新疆短時強降水診斷分析相關文獻[1],將25%百分位值作為預報的最低閾值, 可得到新疆夏半年不同月份、時段、區域、站點短時強降水的K 指數閾值, 其中4—9 月發生短時強降水的K 指數閾值分別為:23.3、27.8、27.5、29.5、28.5、26.9 ℃, 說明夏半年的不穩定度和濕度比其它月份更大。

08—14 時發生短時強降水的K 指數閾值為29.6 ℃,而20—02 時的閾值為28.0 ℃,說明白天出現短時強降水所需的穩定度和濕度條件比夜間更苛刻。

北疆、南疆、東疆發生短時強降水的K 指數閾值平均值分別為:27.3、28.9、29.5 ℃, 說明在穩定度和濕度條件相同的情況下, 北疆更容易產生短時強降水。

阿勒泰、塔城、克拉瑪依、伊寧、烏魯木齊、阿克蘇、庫車、庫爾勒、喀什、和田、哈密站發生短時強降水的K 指數閾值分別為:28.1、27.0、26.0、30.4、25.8、29.0、28.7、32.0、28.5、28.9、29.5 ℃。

3.4 短時強降水個例分析

絕大多數短時強降水是由濕對流風暴產生的,它的形成需要有充足的水汽, 而熱力不穩定則能驅動對流風暴中的上升運動[2],因此代表了大氣中低層穩定度和濕度狀況的K 指數對短時強降水的出現具有好的指示意義。

以南疆西部(喀什地區、克州)的90 個短時強降水樣本為例, 其中有85 個樣本的K 指數值高于喀什站的歷年氣候平均值,另外5 個樣本對應的K 指數低于其氣候平均值, 同時也低于喀什站出現短時強降水的K 指數閾值。逐個計算并分析其K 指數各項值發現,這5 個樣本850~500 hPa 的溫差>33 ℃,溫度垂直遞減率大,大氣不穩定度大;850 hPa 的露點溫度除了1 個樣本為-7 ℃以外, 其余4 個樣本都>2 ℃; 另外,700 hPa 均為干層, 溫度露點差為13.9~24.0 ℃,這就導致K 指數計算公式的第三項太大,因此K 指數值偏低。 另一方面也說明,中層飽和程度對是否發生短時強降水的影響比溫度垂直遞減率和低層絕對濕度的影響小, 而溫度垂直遞減率可能是影響K 指數值大小以及產生短時強降水的主要因子,因此,在日常預報業務工作中不能單純只關注K 指數的數值大小[19]。

4 結論與討論

利用1989—2018 年4—9 月08、20 時的探空和地面觀測資料,分析了新疆夏半年K 指數時空分布特征,并歸納了K 指數在新疆短時強降水中的預警閾值,結論如下:

(1) 新疆K 指數總體上呈西高東低的分布狀態,08 時的數值>20 時, 進一步對比同緯度上各區域的K 指數發現,南北疆西部大氣比同緯度上其它地區的更加不穩定,發生強對流天氣的潛勢更大。

(2)08 和20 時的K 指數時間分布特征總體趨勢基本相同。 新疆12 個探空站的年平均K 指數在30 a 波動幅度較大, 月平均K 指數在4—7 月呈逐月增加的趨勢,8—9 月逐漸減小,主夏半年6—8 月比其它月份更不穩定,日平均K 指數在波動中先增大后減小,總體上呈較一致的單峰型。

(3)1989—2018 年克拉瑪依、烏魯木齊、庫車、庫爾勒站大氣變得越來越不穩定, 其中克拉瑪依和庫車站變化顯著,其余站均趨向于越來越穩定。塔城未來的K 指數有很大的隨機性,其余各站均有一定的延續性,未來與前30 a 趨勢一致的可能性較大。

(4) 發生短時強降水前K 指數基本>20 ℃,4—9月短時強降水的K 指數基本呈先增大后減小的趨勢, 這與K 指數過去30 a 的月變化特征相符合,因此,預報短時強降水時,應參考K 指數月氣候平均值。

(5)通過分析K 指數在短時強降水樣本中的值域分布特征,得到新疆夏半年不同月份、時段、區域及站點短時強降水的K 指數閾值指標, 其中4—9月的閾值呈單峰型分布,4 月最小,7 月最大;北疆各站點中,烏魯木齊的閾值最小(25.8 ℃),伊寧最大(30.4 ℃);南疆各站點中,喀什的閾值最小(28.5 ℃),庫爾勒最大(32.0 ℃);東疆哈密的閾值為29.5 ℃。

(6)絕大部分短時強降水發生前K 指數值較大, 但并不意味著K 指數小就不會產生短時強降水,K 指數大也不一定就會產生短時強降水,因為K指數僅代表大氣中低層的穩定度和濕度狀況, 只有在不穩定能量充足并且有觸發條件時才能產生短時強降水等強對流天氣,因此K 指數大值只是產生短時強降水的必要而非充分條件, 其閾值還需要在應用中不斷完善。

本文僅選取了近5 a 的短時強降水數據, 樣本個數有限,另外,短時強降水多出現在午后、傍晚和凌晨,且區域自動站發生的次數更多,而探空站的時空分布較稀疏, 采用的統計分析方法也存在一定的局限性,K 指數閾值還需要進一步的分析研究和實際業務的檢驗。