酒泉市大氣邊界層逆溫特征及其與沙塵天氣的關系

任桂萍,柯 偉,王婷婷,喬 戈

(1.嘉峪關市氣象局,甘肅 嘉峪關 735100;2.黑龍江省氣象局,黑龍江 哈爾濱 150001)

大氣邊界層位于對流層的最底部, 是最靠近地面的氣層,與人類關系甚為密切[1]。 大氣邊界層的熱源主要來源于地面輻射,一般情況下,大氣邊界層內的氣溫隨高度的增加而下降, 如果出現氣溫隨高度增加而升高的反常現象,氣象學上稱之為“逆溫”,發生逆溫現象的大氣層稱之為“逆溫層”[2]。逆溫層是一個穩定的層結,會抑制大氣邊界層中對流、湍流運動的發生,不利于懸浮在空氣中的煙塵、雜質及有害氣體向上空擴散,從而引起嚴重的空氣污染,危害人類的身體健康。

國內外很多學者針對邊界層逆溫開展了大量研究[3-10],結果表明:邊界層逆溫常年普遍存在,并且與霧霾、暴雨、沙塵等氣象災害關系密切[11-21],受下墊面、天氣氣候等因素影響,其分布規律在不同地區呈現不同的年、季、月和日變化特征,如Milionis 等[4]研究發現英格蘭東部沿海和非沿海地區的逆溫特征有明顯的差異, 逆溫厚度在沿海地區存在一個非常明顯的大值區;張佃國等[8]指出山東濟南地區邊界層逆溫日數夏季最少,逆溫強度春季最強;鄧敏君等[11]認為銀川市逆溫與霧霾天氣的季節變化特征一致;仇會民等[19]發現在浮塵天氣維持期間逆溫層溫差與能見度具有較好的對應關系,在沙塵暴天氣期間,逆溫層中溫度梯度明顯,沙塵暴轉為浮塵天氣時,逆溫層溫差和厚度存在明顯的躍增;李巖瑛等[20]指出沙塵天氣的邊界層逆溫有顯著的晝夜變化, 白天逆溫強而多, 且揚沙、 沙塵暴和浮塵分別以鋒面輻射逆溫、擾動逆溫和輻射逆溫為主;楊興華等[21]認為沙塵暴發生前后邊界層逆溫經歷了減弱—消失—重建的變化過程;也有研究表明:逆溫對調節氣溶膠的分布起著特殊的作用,逆溫層厚度、強度和大氣污染濃度呈正相關關系[22-31];逆溫出現頻率增加時,急性呼吸系統疾病和心血管疾病的住院人數也顯著增加[32]等。

酒泉市地處河西走廊西部, 降水稀少, 氣候干燥,沙塵天氣多發。目前針對酒泉邊界層逆溫特征及其與沙塵天氣的關系研究尚未深入開展。本文利用2009—2018 年近10 a L 波段雷達探空觀測資料,深入分析酒泉市邊界層逆溫層特征及演變規律; 并結合近10 a 酒泉沙塵觀測資料,初步分析逆溫與不同等級沙塵天氣的關系,以期在提高沙塵災害服務水平的同時為政府部門進行大氣污染防治提供科學依據。

1 資料與方法

1.1 數據來源

高空資料來源于酒泉國家基準氣候站(98.48°E,39.72°N,海拔高度為1 479 m)2009 年1 月1 日—2018 年12 月31 日逐日08 時和20 時L 波段雷達觀測資料秒級數據; 沙塵數據來源于酒泉國家基準氣候站提供的地面常規觀測資料。

1.2 方法

研究表明[33-34]:河西走廊年均邊界層高度1 700~2 200 m,4—6 月較高,>3 000 m,夏季河西走廊西部對流邊界層厚度最高>4 000 m, 故本文選取<5 km 作為河西走廊西部酒泉邊界層高度的研究范圍。

利用L 波段(1 型)高空氣象探測系統數據處理軟件[35]對逐日08、20 時(北京時)兩次施放的GTS1型數字式探空儀的觀測資料數據進行處理, 得到逐日兩個時次的逆溫資料,包括層次、氣壓、高度、厚度、氣溫、濕度、露點、強度、風向、風速等,垂直分辨率為30 m 間隔, 使用MATLAB 數據處理軟件分別篩選整理08 時和20 時<5 km 的逆溫要素, 使用數理統計方法分析逆溫特征。

定義逆溫層起始高度H1為逆溫底高,逆溫層終止高度H2為逆溫頂高, 逆溫層厚度ΔH =H2-H1,單位為m;逆溫層底氣溫T1,逆溫層頂氣溫T2,逆溫層溫差為ΔT =T2- T1,單位為℃;逆溫強度定義為逆溫層內每升高100 m 溫度的升高值, 用I 表示: I =ΔT/ΔH×100,單位:℃·hm-1。

定義逆溫層底高=0 為接地逆溫;逆溫層底高>0的為懸浮逆溫(當邊界層內出現兩層以上懸浮逆溫時,記入逆溫層厚度較大者); 08 時或20 時任一時次出現逆溫,計為一個逆溫日;按照氣象學方法劃分春季(3—5 月)、夏季(6—8 月)、秋季(9—11 月)、冬季(12 月—翌年2 月);根據氣象觀測規范定義沙塵天氣包括沙塵暴、揚沙和浮塵。

2 大氣邊界層逆溫特征

2.1 逆溫日數和頻率特征

2.1.1 逆溫日數和頻率的總體特征

對酒泉市2009—2018 年逐日08 時和20 時探空資料進行統計分析發現,近10 a 酒泉市邊界層逆溫日3 073 d,逆溫出現頻率84.1%,其中接地逆溫出現頻率72.9%,懸浮逆溫出現頻率29.5%;08 時出現逆溫日數2 844 d,逆溫出現頻率78.4 %;20 時逆溫日數1 622 d,逆溫出現頻率44.7%。傍晚后,地面輻射冷卻不斷加劇, 近地層氣溫受地面輻射冷卻迅速下降形成逆溫并不斷加強維持至次日日出前;次日日出后,地面吸收太陽短波輻射迅速增暖,近地層氣溫吸收地面長波輻射迅速升高, 下暖上冷易產生垂直運動, 逆溫被打破甚至消失, 日落后又重新建立;因此,20 時是逆溫形成的初始階段,08 時是逆溫加強維持階段, 故08 時接地逆溫出現頻率比20 時多。

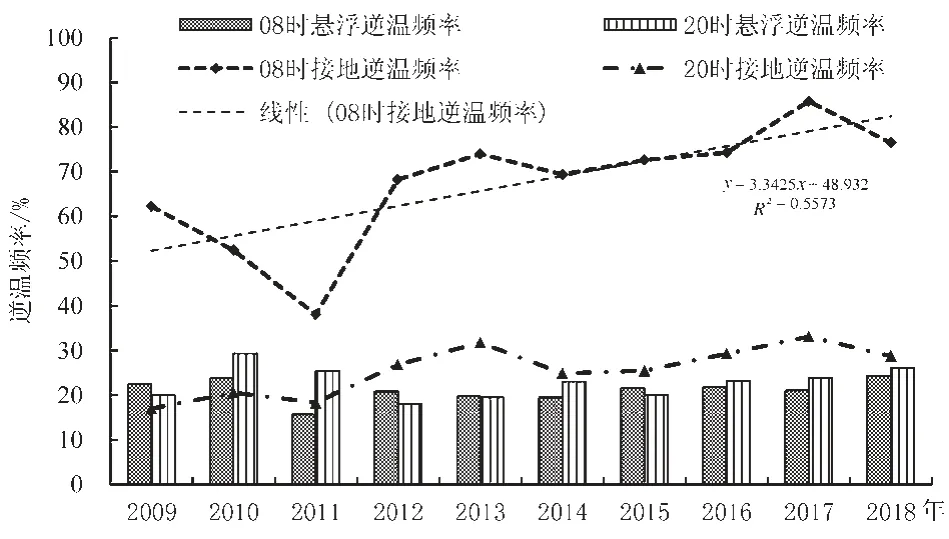

近10 a,08 時接地逆溫2011 年出現日數最少,為139 d,逆溫頻率38%,2017 年最多,為313 d,逆溫頻率87%;20 時接地逆溫2009 年出現日數最少,為62 d,逆溫頻率17%,2017 年最多,為121 d,逆溫頻率33%; 懸浮逆溫日數則無明顯年際變化特征,年平均出現頻率穩定在20%左右(圖1)。 近10 a 酒泉市沒有出現過等溫層。

圖1 2009—2018 年08 時和20 時逆溫頻率的年變化

為了明確酒泉市逆溫出現頻率的氣候趨勢,對逆溫出現頻率做Mann-Kendall 趨勢性分析并檢驗,結果表明:近10 a,酒泉市08 時和20 時逆溫出現頻率均呈增加趨勢,通過0.01 的顯著性檢驗,其中08 時接地逆溫出現頻率增加尤為明顯,懸浮逆溫出現頻率略有增加。

2.1.2 逆溫日數和頻率的季節特征

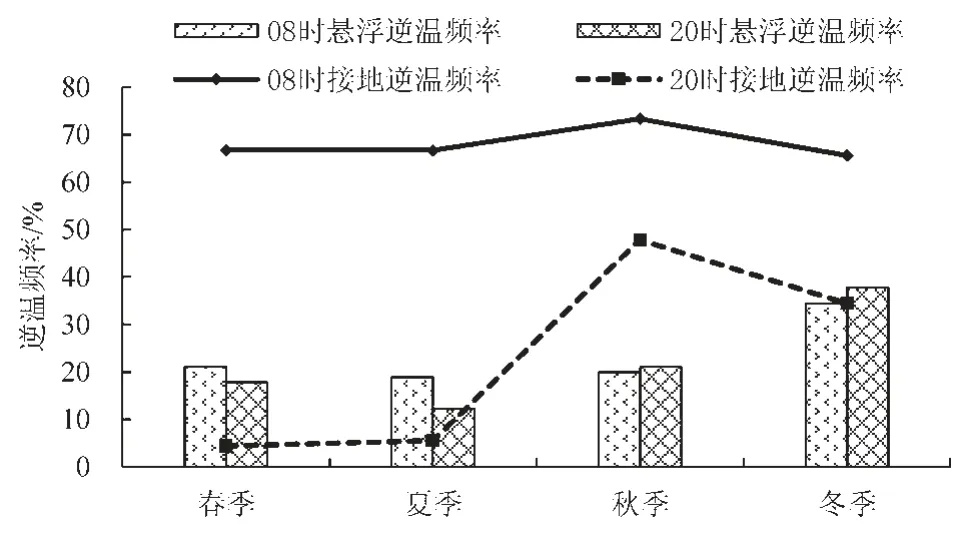

2009—2018 年, 酒泉市08 時和20 時接地逆溫、懸浮逆溫出現頻率均表現為秋冬高、春夏小的季節特征。其中20 時接地逆溫出現頻率季節差異最為懸殊,春夏僅為10%,秋冬高達90%。 這是因為春夏季白天氣溫高,熱力對流發展旺盛,垂直混合強烈,至20 時逆溫層大多被破壞, 又因春夏季日落晚(20時以后),至逆溫資料獲取時新的逆溫層結還沒有建立,因此春夏季20 時逆溫出現頻率低。 秋冬季晴天日數多, 低云量少, 日照短, 大風日數少, 日落早(18—19 時),20 時之前地面已經開始輻射降溫,至資料獲取時, 新的逆溫層結已經建立, 所以秋冬季20 時逆溫出現頻率多。

圖2 2009—2018 年08 時和20 時逆溫頻率的季節變化

2.1.3 逆溫日數和頻率的月變化特征

從逆溫出現頻率的月分布來看:20 時接地逆溫和懸浮逆溫出現頻率在1—12 月基本呈“U” 型分布; 20 時接地逆溫出現頻率3—6 月皆低于10%,其中5 月最低, 僅為1%,10 a 間只有2010、2013、2018 年5 月出現過接地逆溫, 其余年份均未出現過;20 時懸浮逆溫頻率亦是5—7 月較低,在10%左右;12 月—次年2 月較高,在40%左右。 08 時的接地逆溫出現頻率全年無明顯變化,除5 月低于50%以外,其余月份穩定>60%(圖3)。

圖3 2009—2018 年08 時和20 時逆溫頻率的月變化

2.2 逆溫屬性的統計特征

逆溫的產生與地理位置、天氣、地形和大氣污染等因素有關,按照性質可分為:輻射逆溫、下沉逆溫、鋒面逆溫、湍流逆溫和鋒面輻射逆溫。其中輻射逆溫和鋒面輻射逆溫是由于熱力條件形成的, 多為接地逆溫;下沉逆溫、鋒面逆溫和湍流逆溫由于動力條件所致,多為懸浮逆溫。 根據逆溫的不同性質,利用李巖瑛[33]提出的計算方法,運用以下公式進行計算分類:

其中,θ 代表位溫,P 為氣壓,T 為氣溫,Td為露點溫度,i 為高空層數。

若P(i+1)<P(i),T(i+1)>T(i),Td(i+1)<Td(i),定義i=1,為輻射逆溫。 這是因為輻射逆溫是由于地面強烈的有效輻射所致,逆溫常出現在地表第一層;定義從1 到i,絕對值[(T(1)-θ(1)]- [T(i)-θ(i)]≤0.1,為湍流逆溫,否則為下沉逆溫。這是因為湍流逆溫的特點是逆溫層以下至地面之間層結曲線與干絕熱線平行; 下沉逆溫中高空氣溫與露點溫度差值很大,且隨高度的增加而增加。

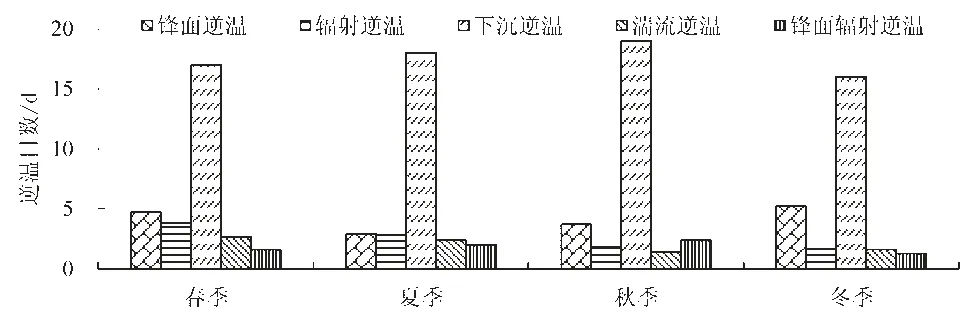

若P(i+1)<P(i),T(i+1)>T(i),Td(i+1)<Td(i),定義i=1,為鋒面輻射逆溫,否則為鋒面逆溫。 這是因為鋒面逆溫中濕度與溫度同時隨高增加而增加,如果鋒面逆溫出現在地表第一層, 則為鋒面輻射逆溫。對2009—2018 年間酒泉市逆溫類型進行計算分析得到以下結論(圖4):酒泉市白天(08 時)出現頻率最多的是下沉逆溫(65%), 其次是鋒面逆溫(13%),最少的為湍流逆溫(8%)和鋒面輻射逆溫(6%)。 下沉逆溫一年四季出現頻率差異不大,月平均出現日數為18 d;鋒面逆溫主要出現在冬、春季,月平均出現日數5 d,夏季出現頻率最少,月平均出現日數僅為2 d;,湍流逆溫主要發生在春、夏季;輻射逆溫因地面強烈輻射形成, 一般在日出后逐漸消失;酒泉市4—9 月日出時間在6—7 時左右,而探空資料獲取時間為08 時,此時輻射逆溫已經被破壞消失,故監測到的輻射逆溫出現頻率代表意義不明顯。

圖4 2009—2018 年08 時各類逆溫日數季節變化

2.3 逆溫厚度特征

過去10 a,酒泉市邊界層逆溫厚度總體呈減小趨勢(圖5),年平均逆溫厚度240 m。 其中08 時平均接地逆溫厚度298 m,平均懸浮逆溫厚度280 m;20 時平均接地逆溫厚度124 m,平均懸浮逆溫厚度284 m;10 a 中接地逆溫厚度最大為2 264 m,出現在2017 年1 月5 日08 時;懸浮逆溫厚度最大為2 249 m,出現在2010 年2 月10 日08 時。

圖5 2009—2018 年08 時和20 時逆溫厚度的年變化

近10 a 來, 酒泉逆溫平均厚度表現為夏季最小,冬季最大;春、夏、秋和冬季分別為196、171、211和370 m(圖6)。 其中夏季接地逆溫平均厚度153 m,冬季351 m; 夏季懸浮逆溫平均厚度189 m, 冬季389 m。 冬季日出晚,日落早,逆溫形成的早且維持時間長,有利于逆溫層發展增厚,夏季則相反,日出早,日落晚,逆溫形成得晚且維持時間短,不利于逆溫層發展增厚。

圖6 2009—2018 年08 時和20 時逆溫厚度的季節變化

酒泉市1—12 月逆溫厚度整體呈現兩頭高中間低的“U”型分布(圖7)。 其中,08 時,接地逆溫厚度12 月最大,為536 m;6 月最小,僅為196 m;懸浮逆溫厚度1 月最大,為420 m,6 月最小,僅為176 m。20 時, 接地逆溫厚度12 月最大, 為308 m,4 月最小,僅為52 m;懸浮逆溫厚度12 月最大,為377 m,6 月最小,僅為166 m。

圖7 2009—2018 年08 時和20 時逆溫厚度的月變化

2.4 逆溫強度特征

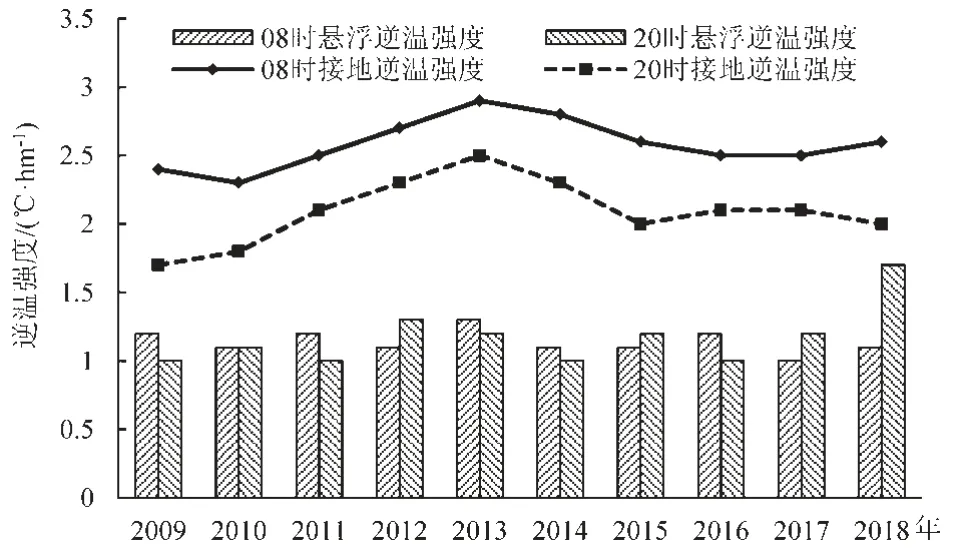

逆溫層內溫度垂直遞減率稱為逆溫強度, 它是大氣層結穩定度的重要指標之一。 2009—2018 年間,酒泉市接地逆溫強度呈“單峰型”分布,懸浮逆溫強度無明顯年際差異(圖8)。 年平均逆溫強度為1.7 ℃·hm-1。 單日最大逆溫強度11.4 ℃·hm-1,出現在2014 年2 月14 日。 08 和20 時平均接地逆溫強度分別為2.58、2.09 ℃·hm-1,08 和20 時平均懸浮逆溫強度分別僅為1.14、1.17 ℃·hm-1,接地逆溫強度達懸浮逆溫強度的2 倍之多。

圖8 2009—2018 年08 時和20 時逆溫強度的年變化

08 時和20 時,酒泉市接地逆溫強度均表現為秋季大,冬季小。08 時接地逆溫在春、夏、秋和冬季的平均逆溫強度分別為2.64、2.46、2.89 和2.37 ℃·hm-1;20 時接地逆溫在春、夏、秋和冬季的平均逆溫強度分別為2.34、1.87、2.58 和1.68 ℃·hm-1;懸浮逆溫強度則無明顯季節差異(圖9)。

圖9 2009—2018 年08 時和20 時逆溫強度的季節變化

從逆溫強度的月分布來看(圖10),接地逆溫強度呈“雙峰型”分布,4、10 月較大,6、12 月較小;其中4、10 月08 時接地逆溫強度分別為2.81、3.23 ℃·hm-1,20 時分別為2.5、2.87 ℃·hm-1;6 月、12 月08 時接地逆溫強度分別為2.18、2.05 ℃·hm-1; 20 時分別為1.61、1.46 ℃·hm-1;懸浮逆溫強度無明顯月際差異。

圖10 2009—2018 年08 時和20 時逆溫強度的月變化

為了進一步分析逆溫強度變化,本文將逆溫強度分成6 個等級(表1),結果表明:兩個時次逆溫出現頻率最高的均是2 級,其次是1 級;其中08 時1~2 級出現頻率占比50.3%,20 時占比69.5%(表2);3~6 級出現頻率均隨逆溫等級的升高而減小。5 ℃·hm-1以上的強逆溫主要出現在9—11 月,占比73%,5—6 月最小,僅為10%;近10 a,強逆溫出現頻次最多的是2014 年,為32 d,最少2011 年,僅4 d,出現頻次總體呈增加趨勢。

表1 逆溫強度級別分類

表2 08 時和20 時各等級逆溫強度的出現日數和頻率

2.5 雙層逆溫特征

雙層逆溫是指邊界層內同時出現接地逆溫和懸浮逆溫,或者同時出現兩層不連續懸浮逆溫。2009—2018 年, 酒泉市雙層逆溫出現頻率呈線性增加趨勢, 其中08 時雙層逆溫日數462 d, 出現頻率12.7%,20 時雙層逆溫日數249 d, 出現頻率6.8%;從雙層逆溫的特征分布來看,08 時多于20 時,秋冬季多于春夏季。

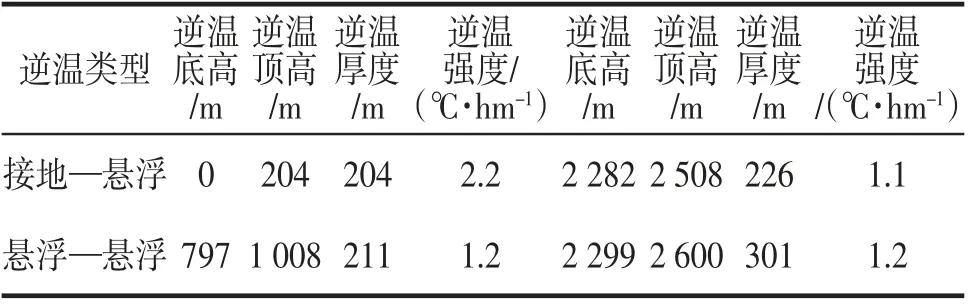

對酒泉市兩種不同類型的雙層逆溫統計分析發現:酒泉市雙層逆溫以接地—懸浮逆溫為主,近10 a出現日數379 d,占比82%;懸浮—懸浮逆溫日數為83 d,僅占比18%。逆溫厚度隨著層次的升高而增加,逆溫強度隨著層次的升高而減小。 下層逆溫出現在0~1 km,上層逆溫出現在2~3 km(表3)。

表3 2009—2018 年08 時雙層逆溫特征

冬季酒泉市多受極地冷高壓控制, 高壓中心附近有持久而強盛的下沉運動, 在距地面2 km 以上的氣層中極易產生懸浮的下沉逆溫, 同時受極地高壓的影響, 夜間多晴朗無云, 由于地面有效輻射加強,極易在近地面層1 km 以內形成輻射降溫,所以,冬季出現雙層逆溫的日數明顯偏多于其他季節。

3 邊界層逆溫特征與沙塵天氣的關系

3.1 近10 a 酒泉沙塵天氣發展趨勢

近10 a,酒泉市總共發生沙塵日數120 d,其中沙塵暴22 d、揚沙58 d、浮塵40 d。沙塵暴呈線性減少趨勢, 揚沙線性增加, 浮塵則無明顯變化, 其中2015、2017、2018 年均未出現沙塵暴。從酒泉沙塵天氣季節分布來看:春季最多,約占65%,秋季最少,僅為7%;近10 a 酒泉市秋季沒有發生過沙塵暴。

3.2 不同強度沙塵天氣與逆溫要素的關系

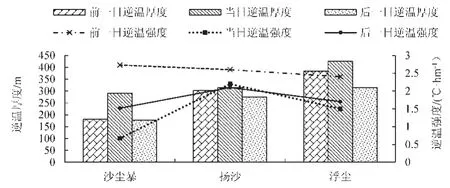

統計2009—2018 年08 時和20 時不同強度沙塵天氣發生時逆溫頻率、逆溫厚度和逆溫強度,結果表明(表4):沙塵暴和揚沙天氣發生時,逆溫厚度、逆溫強度晚間比早間有所減小, 這是因為沙塵暴和揚沙一般發生在午后至傍晚, 強冷空氣入侵地面的強大動力作用和地面局地熱力作用共同引起空氣在垂直方向上產生劇烈的擾動,破壞了逆溫層;浮塵發生時,近地層層結較穩定,垂直湍流較弱,有利于逆溫的維持, 并且空氣中的塵粒阻隔了地面對太陽輻射的吸收,加劇逆溫效應,因此逆溫強度有所加強。為了進一步明確酒泉市逆溫與沙塵天氣的影響機制,統計分析了沙塵發生前后逆溫要素的特征變化,結果發現:沙塵當天,逆溫厚度較前一日明顯增加,逆溫強度減弱,沙塵過后,逆溫厚度迅速減小,逆溫強度增強,其中沙塵暴發生前后逆溫厚度、逆溫強度變化最為明顯。沙塵暴、揚沙和浮塵天氣發生當日逆溫厚度最大, 分別為291、315、425 m, 逆溫強度最小,分別為0.7、2.2、1.5 ℃·hm-1;前一日次之,分別為182、303、383 m,后一日最小,分別為177、275、314 m;逆溫強度在沙塵暴、 揚沙和浮塵天氣發生前一日最大,分別為2.7、2.6、2.4 ℃·hm-1,后一日次之,分別為1.5、2.1、1.7 ℃·hm-1; 當日最小, 分別為0.7、2.2、1.5 ℃·hm-1;其中,沙塵暴對逆溫強度的削弱最為明顯(圖11),這是由于沙塵暴發生當日強烈的湍流交換作用使邊界層大氣混合較為均勻, 逆溫層減弱甚至消失,沙塵暴過后湍流交換減弱,逆溫層重新建立或者增強。

圖11 沙塵發生前、發生時、發生后的逆溫變化

表4 沙塵天氣發生當日08 時和20 時逆溫變化

4 結論

(1)2009—2018 年, 酒泉市邊界層單層逆溫出現頻率84.1%,其中接地逆溫占比72.9%,懸浮逆溫29.5%;年平均逆溫厚度240 m,年平均逆溫強度1.7 ℃·hm-1; 雙層逆溫出現頻率12.7%, 其中接地—懸浮逆溫82%;懸浮—懸浮逆溫18%,年平均逆溫強度1.1 ℃·hm-1。逆溫強度跨度區間大,最強逆溫可達11.4 ℃·hm-1,最小僅為0.1 ℃·hm-1;接地逆溫強度是懸浮逆溫強度2 倍之多,5 ℃·hm-1以上的強逆溫主要出現在秋季(73%)。

(2)2009—2018 年,酒泉市08 時逆溫出現頻率78.4%,20 時逆溫出現頻率44.7%, 無論是08 時還是20 時,接地逆溫的出現頻率、逆溫厚度和逆溫強度均大于懸浮逆溫(20 時懸浮逆溫厚度大于接地逆溫厚度);接地逆溫和懸浮逆溫的出現頻率和逆溫厚度季節變化特征均表現為冬季大、夏季小,其中冬季接地逆溫和懸浮逆溫平均厚度分別為351、389 m,夏季僅為153、189 m;逆溫強度無明顯季節差異。

(3)近10 a 酒泉市沙塵暴日數明顯減少,揚沙日數顯著增多,浮塵日數略有增多但不明顯;通過分析不同強度沙塵天氣與逆溫關系發現, 沙塵天氣對逆溫強度有削弱作用,對逆溫厚度有增加作用,其中沙塵暴發生時逆溫變化最明顯, 平均逆溫厚度由182 m 增加至291 m,平均逆溫強度由2.73 ℃·hm-1降至0.67 ℃·hm-1。

(4)酒泉市出現最多的是下沉逆溫(65%),其次是鋒面逆溫(13%)和湍流逆溫(8%),最少為輻射逆溫(6%)和鋒面輻射逆溫(6%)。 下沉逆溫一年四季均有出現,月平均出現日數為18 d;鋒面逆溫主要出現在冬、春季,月平均出現日數5 d,夏季出現頻率最少,月平均出現日數僅為2 d;湍流逆溫主要發生在春、夏季。 逆溫的形成原因非常復雜,運用公式計算的方法判斷逆溫類型,沒有考慮到當地的氣候、地理、地形等因素,計算結果存在一定的誤差,有待于今后進一步深入研究。