玉米-白首烏間作對雙方病害發生、活性成分及產量的影響

沈明晨,陳 鐳,李春陽,張 明,吳承東*

(1.江蘇沿海地區農業科學研究所新洋試驗站,江蘇 鹽城 224049;2.江蘇省農業科學院農產品加工研究所,江蘇 南京 210014)

間作是一種基于生態多樣性,實現作物高效生產和低碳農業協調發展的種植模式[1-3]。已有大量的研究證實,間作可通過作物的種間互補以及競爭作用,從時間和空間上利用生態位的差異為不同作物提供養分和資源,促進種間互補對資源的高效利用,最終形成增產優勢[4-7]。合理的間、套作可以有效解決連作障礙,改善土壤微生物群落結構以及土壤生態多樣性[8-10]。

白首烏(Cynanchum bungeiDecne)為蘿藦科鵝絨藤屬植物,是我國傳統保健中藥材之一,具有烏發生發、補腎益肝、養血益精及抗衰老等功效,歷來被人們奉為養生珍品、滋補良藥[11]。玉米是高產優質的糧食作物之一,其營養價值高,不僅是我國養殖業、畜牧業等重要的飼料來源,而且鮮食玉米還能夠為兒童、孕婦補充葉酸,是維持人體正常生理機能必不可少的食品[12]。作物的多年連續種植會造成連作障礙發生,田間病蟲害頻發,最終使其產量品質受到較大影響。本試驗通過玉米-白首烏間作的栽培模式,研究間作對作物病害發生、作物活性成分及產量的影響,為玉米以及白首烏的產業可持續發展提供科學的理論依據和實踐指導。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗點為江蘇現代農業(特糧特經)產業技術體系濱海推廣示范基地(120°22′E、34°18′N),供試土壤為砂壤土,肥力均勻,有機質含量(質量分數,下同)20.55 g/kg,速效氮含量127.31mg/kg,速效磷含量21.8 mg/kg,速效鉀含量139.4 mg/kg。深翻整地,深度25 cm左右,整地標準為土塊細碎,上實下虛。

1.2 供試材料

白首烏品種為鹽烏1406(江蘇沿海地區農業科學研究所新洋試驗站保存),該品種抗病性強、抗逆性好、高產優質。玉米品種為蘇科糯1801(江蘇省農科院糧食作物研究所提供),該品種品質優良、穗型整齊、口感甜糯、商品性強。

1.3 試驗設計

試驗共設4組,每個處理組3個重復,試驗小區長7 m,寬3 m,面積21 m2。處理1、處理2采用玉米間作白首烏高效栽培方法(圖1):處理1中白首烏種植株距為40 cm,行距為80 cm;處理2中白首烏種植株距為50 cm,行距為90 cm。每個小區種2行,中間預留1行用于玉米間作,玉米株距在30 cm左右。CK1為采用傳統玉米單作栽培方法,株距為40 cm,行距為50 cm。CK2為采用傳統首烏單作栽培方法,株距為40 cm,行距為80 cm。

圖1 玉米-白首烏間作高效栽培

白首烏采用大棚穴盤播種育苗,播種后1個月進行種苗移栽,移栽后便可開始玉米播種。移栽前在地表覆蓋1層可降解黑色塑料薄膜,可有效防治草害(圖1)。各試驗處理小區在種植過程中的田間管理均保持一致。

1.4 測定項目及方法

玉米病害分級參照文獻[13]:0級,葉片無病害癥狀;1級,葉片有個別病斑;2級,1/3以下葉片有病斑;3級,1/3~1/2葉片有病斑;4級,1/2以上葉片有病斑;5級,整株病死。

相對防效=(對照病情指數-試驗病情指數)/對照病情指數×100%。

白首烏病害分級參照文獻[14]:0級,葉片無病害癥狀;1級,葉片病斑面積<5%;2級,葉片病斑面積6%~10%;3級,葉片病斑面積11%~30%;4級,葉片病斑面積31%~50%;5級,葉片病斑面積>50%。

白首烏黃酮、多酚以及甾體總苷含量(均為質量分數,下同)的測定采用紫外分光光度法[15-17],塊根樣品清洗干燥后用植物粉碎機粉碎,1 mm過篩預處理。玉米產量按實際收獲的玉米鮮穗來計算;白首烏產量按實際收獲的塊根來計算。

1.5 數據分析

數據整理和作圖采用Excel 2007軟件處理。

2 結果與分析

2.1 玉米-白首烏間作栽培對玉米和白首烏病害發生的影響

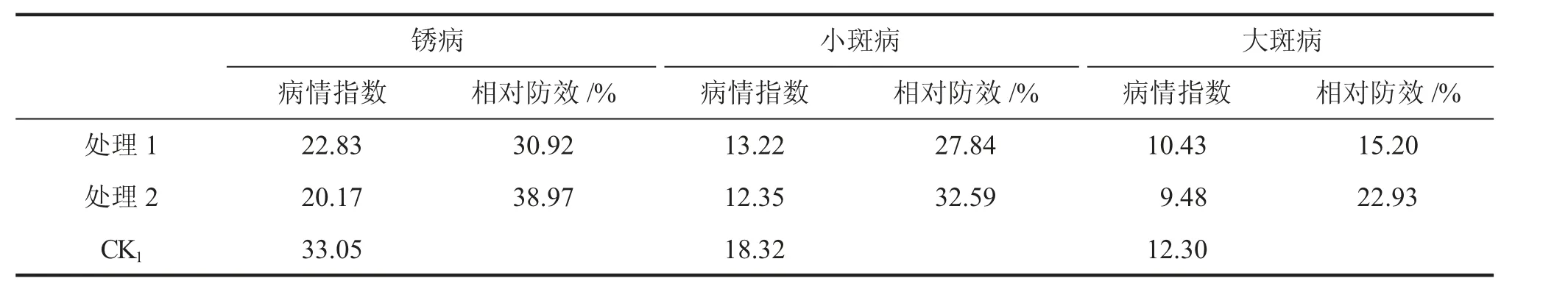

由表1可知,玉米-白首烏間作模式中玉米的銹病、小斑病以及大斑病的病情指數較玉米單作種植均降低,處理1對玉米銹病、小斑病和大斑病的病害相對防效分別為30.92%、27.84%、15.20%,處理2對玉米銹病、小斑病和大斑病的病害相對防效分別為38.97%、32.59%、22.93%。

表1 玉米-白首烏間作對玉米病害發生的影響

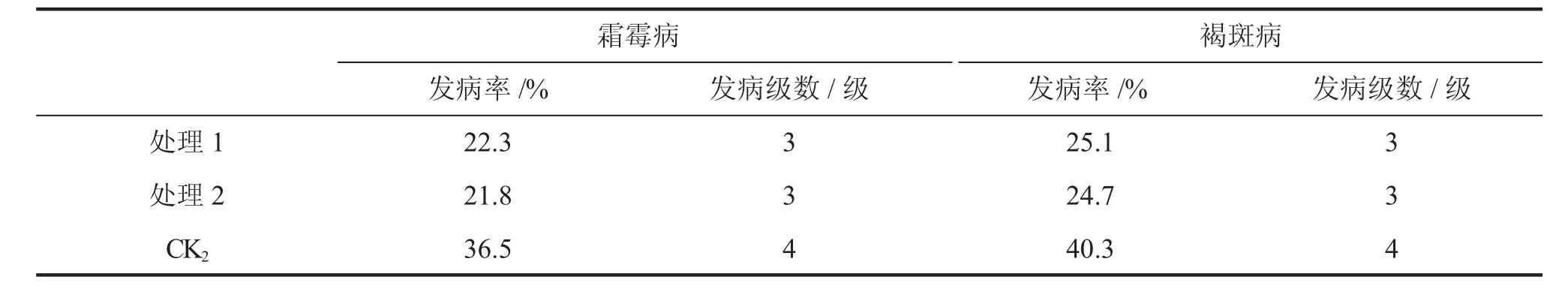

由表2可知,玉米-白首烏間作栽培的2個試驗處理組中,白首烏霜霉病的發病率分別為22.3%和21.8%,發病級數均為3級;褐斑病的發病率分別為25.1%和24.7%,發病級數均為3級:均較單作的白首烏發病率減少,發病等級變低。

表2 玉米-白首烏間作對白首烏病害發生的影響

試驗結果表明,玉米-白首烏間作對玉米以及白首烏病害發生有抑制作用。

2.2 玉米-白首烏間作栽培對白首烏活性成分的影響

白首烏中含有多種活性物質,其中黃酮類、多酚類、甾體總苷類等為主要的活性成分,與白首烏的藥理作用密切相關。由表3可知,處理1白首烏的黃酮、多酚、甾體總苷含量分別為4.12、0.365、12.46 mg/g,較單作的白首烏分別增長了8.42%、15.87%、10.07%;處理2分別為4.05、0.359、12.39 mg/g,較單作的白首烏分別增長了6.58%、13.97%、9.45%。結果表明,玉米間作白首烏栽培模式對白首烏塊根主要活性成分有較大影響,可以有效提高白首烏地下部分營養物質的積累,從而提高其品質。

表3 玉米-白首烏間作對白首烏活性成分的影響

2.3 玉米-白首烏間作栽培對玉米和白首烏產量的影響

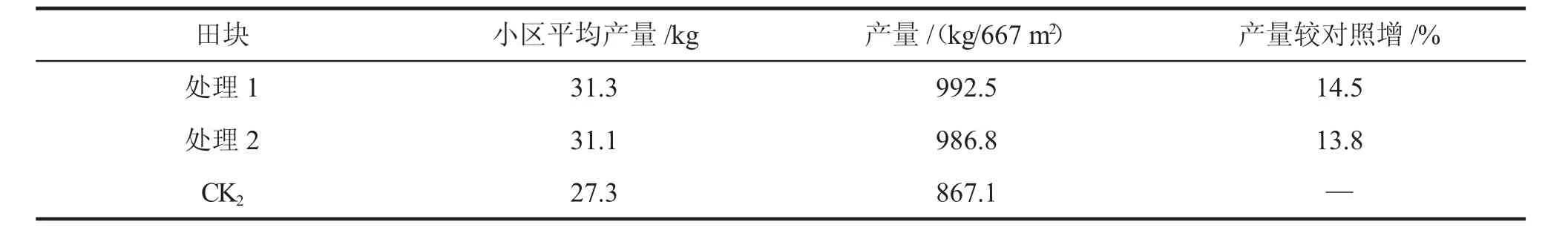

由表4可知,處理1和處理2的玉米產量比玉米單作分別減少了64.6、72.8 kg/667 m2,較對照分別降低了6.2%和7.0%。從表5可見,處理1和處理2的白首烏產量比單作分別增加了125.4和119.7 kg/667 m2,較單作分別提高了14.5%和13.8%。結果表明,白首烏間作玉米較單作種植在一定程度上影響了玉米的產量,但能有效提高白首烏產量。

表4 玉米-白首烏間作對玉米產量的影響

表5 玉米-白首烏間作對白首烏產量的影響

3 討論與結論

間作是我國傳統農業中重要的生產技術,可以充分利用環境和土地資源,改變根際土壤中的養分含量,改善土壤的養分供應能力和吸收環境,提高資源利用率,具有明顯的經濟效益及生態效益[18]。近年來,在農業供給側結構性改革政策的影響下,作物復合種植已成為重要的栽培模式[19]。張艷等研究表明,甘薯與玉米間作,可以顯著提高土壤有機質含量,促進甘薯中活性成分的積累,提高甘薯的產量[20]。高陽等研究發現,玉米間作大豆模式下,玉米產量較單作增加6.0%左右,大豆產量較單作增加約32.0%[21]。目前特糧特經作物間作種植中還沒有關于藥食同源品種與玉米間作的報道,本研究目的在于提供一種玉米-白首烏間作的高效栽培模式。本研究表明,玉米-白首烏間作較單作處理,有效降低了玉米銹病、葉斑病以及白首烏霜霉病、褐斑病的發病率;與白首烏單作相比,玉米-白首烏間作處理中的白首烏活性成分含量均發生變化,其黃酮含量分別增長了8.42%和6.58%,多酚含量分別增長了15.87%和13.97%,甾體總苷含量分別增長了10.07%和9.45%;但玉米-白首烏間作較單作處理,玉米產量有所降低,分別降低了6.2%和7.0%,而白首烏塊根產量較對照分別增長了14.5%和13.8%,綜合增產效益明顯。

綜上所述,玉米-白首烏間作與單作相比具有以下優勢:1)白首烏是一種喜溫喜光、耐旱怕澇的經濟作物,而玉米生長喜水,在降水較多的季節,可以有效減輕白首烏的澇災。將白首烏和玉米進行間作,優化了空間分布,系統提高了對水分、光照、土地等自然資源的利用效率。2)白首烏地上部分為蔓生,有多個藤蔓分支,攀援性好,藤蔓最長可達300 cm,玉米稈為白首烏的地上部分攀爬提供支架。在白首烏種植過程中間作玉米,可以節省人工搭架的成本,該方法簡單、成本較低且實用性強。3)玉米-白首烏間作栽培改變了雙方原來葉片的分布位置,使光合作用面積增大,光能利用率顯著提升,降低了玉米以及白首烏的病害發生,且有利于白首烏地下部分營養物質的積累,進而提高了白首烏的產量和品質。盡管玉米產量小幅下降,但在同等種植面積情況下,增加了白首烏的收益。該間作模式綜合效益佳,值得大范圍推廣。