象征與教化:中國古代牛耕圖發展的多重性

◇ 夏恒

在中國美術發展歷程中,牛的形象早在原始時期就已經出現,或是獵物標記或是圖騰信仰,并在不斷發展中衍生出多種與牛相關的圖形,牛耕圖就是其中較為重要的圖示之一。從廣義來講,所有以耕牛為描繪對象的圖樣都可稱為牛耕圖。但從狹義上談,牛耕圖就是指伴隨牛耕而出現的耕犁圖,以描繪人與牛的合作關系為主要對象,并以此記錄我國古代農耕的發展歷程,本文以狹義上的牛耕圖及其發展演變過程為研究對象。

牛耕圖在秦漢兩晉時期廣見于各地畫像石畫像磚、墓室壁畫之中,隋唐之后,牛耕圖躍然于紙本繪畫,而發展至明清之際,則呈現多樣化發展,繪畫、陶瓷、木刻版畫等都能見其蹤跡。歷代牛耕圖基本圖式雖大同小異,但其寓意與載體卻大不相同,各個時期牛耕圖背后的寓意以及影響牛耕圖不同表現方式的因素,需要我們所深入挖掘,并以此表明牛耕圖作為我國美術史中的經典題材與圖示。

注釋:

〔1〕 孫彥:《漢代“農耕圖”題材寓意辨析——兼論壁畫墓的起源》,《蘇州文博論叢》2015 年第4 期。

〔2〕 夏亨廉、林正同主編,中國農業博物館編:《漢代農業畫像磚石》,中國農業出版社1996 年版,第2 頁。

〔3〕 〔南朝宋〕范曄:《后漢書》,太白文藝出版社2006 年版,第560 頁。

〔4〕 陳雪良:《春秋史》,上海人民出版社2015 年版,第126 頁。

〔5〕 黃勇主編:《唐詩宋詞全集》(第5 冊),北京燕山出版社2007 年版,第2412 頁。

〔6〕 韓叢耀主編,邵曉峰著:《中華圖像文華史·宋代卷·下》,中國攝影出版社2016 年版,第634 頁。

〔7〕 樂仁譯注:《宣和畫譜》,湖南美術出版社2002 年版,第227 頁。

一、從身后世界到民間信仰:秦漢至隋唐時期

江蘇徐州睢寧雙溝出土東漢牛耕圖 中國國家博物館藏

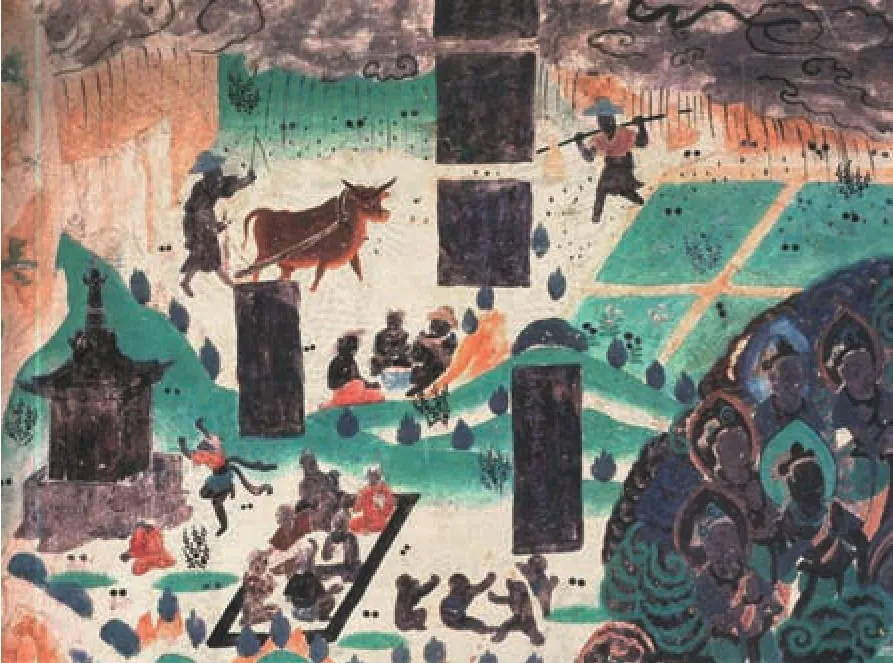

盛唐時期莫高窟第23窟《雨中耕作圖》

早在戰國時,隨著農業快速發展,導致了較多農業生產圖像的產生,但此時多為耦耕制,牛耕圖像極為少見。自西漢中后期至東漢,中國進入貴族制社會,土地兼并的加劇導致莊園經濟快速發展,墓室中所出現的“農耕圖”“升仙圖”就是莊園經濟發展、貴族地主精神生活的體現〔1〕。秦漢時期牛耕圖多出現于畫像磚石之上,雖在整幅畫面之中處于附屬地位,但卻是統治階層以此為介夸耀其養尊處優的富裕生活和擁有土地及依附奴仆眾多的一種陪襯〔2〕,仍能看成是現實生活中牛耕農事的真實反映。

如出土于山東金鄉縣城東郊香城堌堆的“二牛三人”抬杠式牛耕圖畫像石,年代為西漢晚期至東漢早期。畫面上部就繪有二牛抬杠式拉犁耕田圖,三人操作,一人在前牽引,一人扶犁,一人在旁趕牛,還有一稚童在旁玩耍。畫面左下方有一輛馬車,車中坐人,隨從跟隨其后,右下方三人手持農具迎面而來。此幅圖刻于墓棺之上,畫風寫實粗率,多為墓主人對死后美好生活的祈愿圖。

因地域經濟的差異,導致各地出土的牛耕圖圖示不盡相同。如江蘇徐州睢寧雙溝出土的東漢畫像石,因有扶犁趕牛的形象,又被稱為牛耕圖。整個圖像被分為三層,上層為神仙異獸圖,中層為人物圖,最下層則為牛耕圖。牛耕圖中雕刻的是“二牛一人”抬杠式,兩牛并行,有一穿戴小衣小帽者,扶犁趕牛進行耕作,后隨一小童提籃播種。遠處一人挑著擔子,另一人正在鋤草或翻地。田邊角落停有一輛雙轅車,三鳥棲息車轅上。整個畫面刻畫生動,較西漢時期耕牛圖刻畫更加細致,莊稼農物開始出現在畫面之中。在此圖中,地中農夫的辛勤耕作與田邊停滯的馬車形成鮮明對比,反映了當時地主與佃農之間的關系以及當時地主莊園經濟的發展。

自漢后,牛耕技術不斷普及。北魏實施均田制,土地兼并得到抑制,農民逐漸在國有土地上穩定下來,農耕技術得到快速發展,此時耕牛圖基本圖式已經形成。因魏晉時期不同于秦漢時期的厚葬之風,開始以簡葬代之,所以魏晉時期的畫像磚石出土物較少,但畫面內容與秦漢時期的畫像磚石內容一致,多繪世俗生活,牛耕圖也位列其中,墓室窄小逼仄,但在畫工筆下卻描繪了一個可容納萬物的大天地。如甘肅嘉峪關新城13號魏晉墓中的牛耕畫像磚,一人一牛一犁,畫面中農夫一手攥著韁繩緊握犁把,一手舉鞭,耕牛前驅后躬,動態強烈,生活氣息濃郁。從此幅牛耕圖來看,魏晉時期繪畫技術較秦漢時期有著長足的進步,畫面中仍較少有背景的刻畫,但人物刻畫不斷精細,情態生動,動態更為流暢,與該時期人物畫的高度發展是相符合的。

同時,從牛耕畫像石、畫像磚的出土分布來看,牛耕的推廣也是一個從北向南慢慢推廣的過程。目前出土的牛耕圖主要集中在北方,因牛耕最初在陜西、甘肅推行,后擴散至山東、江蘇北部等地,并隨著農業不斷地發展,開始趨于完善。而江南地帶則還存有“火耕水耨”的方式,《后漢書》卷七十六載:“(王景)遷廬江太守,先是百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。”〔3〕王景遷廬江太守已是東漢初年,此時江南一帶仍有地區還維持著人耕的方式。南方牛耕推進速度緩慢,導致兩漢至魏晉時期南方少有牛耕圖的發現。

牛自商周以來多作祭祀品,遠居于廟堂之高,牛耕的推行與其相悖,同時牛的價格在此時較為高昂,并非普通農家所能承受,以至于春秋戰國時牛耕只是初始階段,但此時在思想層面人們對牛耕的這種社會進步現象是十分認同的,如孔子就有學生直接以“牛”“耕”為名,其中一位“姓冉名耕,字伯牛”的學生還被后世尊為牛王。如《古今圖書集成·卷五十四》中載:“有自中原來者,云北方有牛王廟,畫牛百于壁,而牛王居其中間。牛王為何人?乃冉伯牛也。嗚呼,冉伯牛乃牛王!”〔4〕此雖為民間故事傳說,但也能反映出古人對牛耕的認同。而至秦時頒布秦律之后牛耕才得以推廣,但范圍并不算大,直至西漢末期漢武帝大力推行后,才較為廣泛普及。牛耕的推廣也帶動了牛耕圖的發展,秦漢至兩晉時期畫像石畫像磚上的牛耕圖層出不窮,畫面多簡潔無背景,表現圖式較為豐富,用寫實的手法將牛耕發展過程中的二牛三人、二牛二人、二牛一人、一牛一人等一一展現。目前牛耕圖多發掘于陜西、山東、山西、內蒙古、江蘇北部等地,為我國古代牛耕技術的發展呈現出一條完整的脈絡。

至隋唐時期,是我國農業發展的重要階段,經濟重心從黃河流域轉移到長江流域以及江南地區,南方“火耕水耨”的粗放型小農經濟逐漸被精耕細作型小農經濟所取代,農業優勢發生了南北易位。隨著經濟重心的南移,牛耕圖并不只在描繪北方旱地牛耕場景,南方水田耕作場面日益豐富,且農業體系成熟完善,使牛耕圖像逐漸定式,同時牛耕圖的載體也發生相應變化。唐代山水畫的興盛,使牛耕圖從秦漢魏晉時期的畫像磚石發展至墓室及洞窟壁畫之中,如唐高祖李淵從弟李壽之墓中就見兩幅牛耕圖。同時該時期牛耕圖樣逐漸豐滿,并不止于單純牛耕活動描繪,還增添了畫面背景的刻畫。

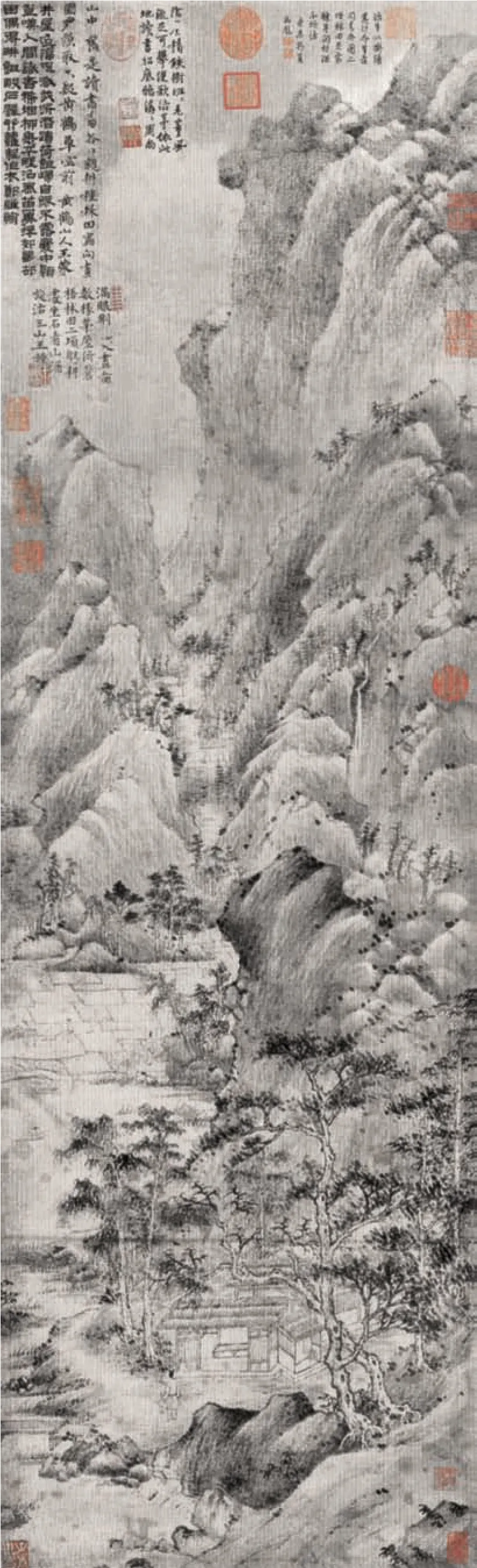

[元]王蒙 谷口春耕圖軸124.9cm×37.2cm 紙本墨筆 臺北故宮博物院藏

初唐以后,伴隨著商品經濟的發展、地主租佃關系的確立,世族地主莊園經濟趨于瓦解,導致了農耕這類表現世族地主莊園的生產、生活場面的畫面題材在墓室中日趨少見。且隋唐時期上至天子,下至百姓,對牛耕都極為重視,唐代就有不少寫牛耕的詩句,多描繪農家耕事以及普通農民的疾苦與歡樂,如晚唐詩人顏仁郁所作《農家》:

夜半呼兒趁曉耕,羸牛無力漸艱行。時人不識農家苦,將謂田中谷自生。〔5〕

在唐代以牛耕為題材的田園詩創作極為多見,詩人如此贊頌,也導致牛耕逐漸成為一種民間信仰,出現在佛教壁畫之中。其中鑿于盛唐時期的莫高窟第445窟北壁、中唐榆林窟第25窟上皆刻畫了《佛說彌勒下生經》中一種七收的場面,畫面中就有牛耕圖的出現。此外還有盛唐時期莫高窟第23窟的《雨中耕作圖》,畫面所表現的是《妙法蓮花經》序品中的雩雨場景,以連環畫的形式呈現了農家從耕種到豐收的全部場景,圖中烏云密布,空中飄著雨滴,畫面右上角畫“一人一牛”,農夫頭戴斗笠,正在雨中揮鞭策牛。田坎上農民夫婦及兒子三人席地而坐,分食午餐。另一地上,農夫肩挑莊稼往家走。從此圖可看出,此時牛耕圖的描繪已不僅局限于耕者與耕牛之間,還擴充了背景圖畫,對環境情節進行描述,鄉間景色寫入畫中。唐人多畫牛,也不乏畫牛名家出現,但是以本文所講的耕牛圖為創作對象的作品仍多見于佛教壁畫之中。牛耕圖發展到唐代時出現在佛教壁畫中并非偶然,藝術源于生活,官方對于牛耕的大力推崇及普遍應用,使牛耕形象在佛教壁畫中儼然成為一種符號,不僅代表中國小農經濟的發展,還是民間信仰與佛教融合下的產物。

二、從文人雅趣到皇權教具:宋元時期

至宋元時,農業發展高度繁榮,南宋畫家馬遠的《踏歌圖》上就有宋寧宗的詩句:“宿雨清畿時,朝陽麗帝城。豐年人樂業,隴上踏歌行。”〔6〕因牛成本降低,與隋唐及以前相比,此時牛耕已在全國范圍內普及,牛耕代替人耕,成為普遍的耕作方式。在此背景之下,耕牛的重要性更為顯著,《宣和畫譜》中曰:“乾象天,天行健,故為馬。坤象地,地任重而順,故為牛。”〔7〕不僅如此,宋代還有眾多文人寫詩稱贊,但詩的主要內容是表現對耕農的艱辛抱以同情。如北宋詩人梅堯臣《耕牛》:

破領耕不休,何暇顧羸犢。夜歸喘明月,朝出穿深谷。

力雖窮田疇,腸未飽芻菽。秋收風雪時,又向寒坡牧。〔8〕

而此時畫家對于牛耕的描繪日漸脫離墓室以及洞窟壁畫之中,牛耕形象越來越多地出現在紙本繪畫上,出現在文人畫家筆下,且并不再局限于對農事的真實描述,而是以耕牛來寄托畫家之思,并逐漸成為皇權的教化工具。

宋代是風俗畫鼎盛時期,田園牧歌式的“牧牛圖”大行其道,富庶的社會以及牧牛風俗的盛行為“牧牛圖”的形成提供了條件,畫面多描繪具有恬靜嫻雅、詩情畫意的田園生活,是宋代經濟繁榮、農業發展的詩意化的傳達。而此時牛耕形象在宋元時期畫家筆下,多處于畫面附屬位置,通過山林之間的耕作身影表達畫家對世俗生活的關注。如宋佚名畫家《春耕圖》(2018年北京匡時國秋拍),畫面中間一人一牛于鄉間水田之中勞作,農夫揮鞭使牛負犁前行。畫面后方畫一枯樹正冒新芽,生機盎然。整幅畫面設色素雅,描繪細致,仿佛身處農家耕作場景之中。元代王蒙也曾畫春耕題材,其《谷口春耕圖》(又名《黃河草堂圖》,現藏臺北故宮博物院)描繪的是王蒙當年隱居黃鶴山在谷口讀書耕田的情景,畫中題款:“山中舊是讀書處,谷口親耕種秫田。寫向畫圖君貌取,只疑黃鶴草堂前。”〔9〕崇山峻嶺之下的一方農田之中,有農人揮鞭策牛。元代文人筆下的牛耕同樣多置于畫面微小之處,表達畫家遠離世俗的歸隱之心。

注釋:

〔8〕 李健,康金聲編:《田園詩注析》,山西教育出版社2004 年版,第223 頁。

〔9〕 徐邦達:《中國繪畫史圖錄·上》,上海人民美術出版社1984 年版,第405 頁。

〔10〕 王應麟:《困學紀聞》卷十五《考史》,景印文淵閣四庫全書(子部·雜家卷)。

〔11〕 楊德忠:《大元氣象——元代皇權意識下的書畫活動及其政治意涵》,商務印書館2018 年版,第223 頁。

〔12〕 胡樸安:《中華風俗志·上篇》,上海文藝出版社1988年版,第32 頁。

〔13〕 隋斌:《中國古代農耕圖像作用與分布探究》,《古今農業》2020 年第3 期。

〔14〕 王潮生主編:《中國古代耕織圖》,中國農業出版社1995 年版,第77 頁。

〔15〕 〔清〕江浦寂園叟:《陶雅》,第19 頁。

〔16〕 許之衡:《飲流齋說瓷》,山東畫報出版社2010 年版,第149 頁。

〔17〕 劉瑩:《木版年畫中的“春牛圖”》,中國藝術時空2017 年第4 期,第24——29 頁。

〔18〕 馮驥才主編:《中國木版年畫集成·楊家埠卷》,中華書局2005 年版,第74 頁。

〔19〕 曾雄生:《從江東犁到鐵搭:9 到19 世紀江南農耕技術的縮影》,《中國經濟史研究》2003 年第1 期。

[明]戴進 春耕圖軸 144.2cm×105.1cm絹本設色 浙江省博物館藏

在皇權重農勸桑的思想之下,宋元時期還發展出來“耕織圖”這一專門的圖像體系。據史料載:“仁宗寶元初,圖農家耕織于延春閣。”〔10〕以此所見在北宋宮廷之中就已經出現耕織圖題材創作。耕織圖最早見于南宋畫家樓璹筆下,耕圖與織圖共45幅,描繪了男耕女織美好的小農經濟圖景。樓璹版的耕作圖已無存,現存最早紙摹本為元代畫家程棨所繪《耕作圖》(現藏賽克勒美術館)。《耕織圖》皆繪農事,其中耕二十三事,從第二事至第五事皆為牛耕圖。因南宋地處江南,此時江南經濟已頗為發達,不同于以往牛耕圖中黃牛形象,《耕織圖》中多繪南方所特有的水牛,且水田不同于旱地,耕作更為細致,以至于在耕織圖中出現耕、耙耨、耖、碌碡四個環節,由此可窺南北方耕作方式的差別。

在程棨所繪《耕作圖》中,《耕》畫一牛一農夫,農夫右手扶犁,左手牽繩以控制牛的方向,耕所指為用犁翻地松土,是耕作的第二步。《耙耨》畫農夫右手持鞭,左手拉繩站于農具之上,被水牛拉著在田中耕作。《耖》畫農夫雙手扶耖,被牛拉著前行。《碌碡碌碡》繪一牛一人,農夫一手扶農具,一手拉繩,在水田中緩慢前進。此舉是為將水田弄平整,以便進行下一步的布秧。程棨《耕作圖》中的牛耕圖刻畫細致,人、牛、環境之間的處理得當,且較為細致地刻畫了牛耕四步,將不同的農耕工具以及用法極為清晰地記錄在冊,是為后世牛耕圖之范本。在此背后,耕織圖的創作是利用圖畫記錄來表達皇帝對農民稼穡艱辛的理解,以及對勞動人民的關心,這是中國傳統的耕織、農桑繪畫一貫的用意之一。此外通過描繪農民的安居樂業,亦可顯示四海豐稔,天下治平的景象〔11〕。

牛耕圖自宋元起就不再是簡單的世俗農耕技術的記錄載體,以及民間信仰的表達,其所寓內涵在宋元畫家筆下不斷豐富,不僅表達了對農耕艱辛的體會,還包含了畫家自己的處世之思。兩宋時期雖社會富足,但也動蕩不安,至元時異族統治又導致漢人生活遭到壓迫。宋元時期畫家畫耕牛雖多為表現自己對歸隱生活的向往,以牛耕描寫自己的內心世界,但宋時多為表達畫家對寧靜祥和田園生活的向往。而至元代,因異族統治,漢文人仕途不順,不同文化之間相互碰撞,以至于畫家通過畫耕牛來表達自己的避世觀念以及入仕無門的無可奈何。同時宋元時期產生的耕織圖多為皇權所倡導,出發點基本一致,是為向世人表達對農耕及勞動人民的重視,以此發展小農經濟,起到安內的效果。宋元時期耕牛圖的繪制方式與其作用對明清造成了一定影響。

三、從天子三推到市井喜好:明清時期

牛耕發展至明清時已開始逐漸衰落,眾多地區養牛也并不用來耕地,而是用以代替人力進行手工業生產。但牛耕伴隨人們千年之久并非輕易就能舍棄之物,明清之際就有許多民間歌謠傳頌,如民間流傳的《農家月令》:“立春喂耕牛,雨水攄糞土。驚蟄河半開,春分種小麥,清明前后種扁豆。”〔12〕而牛耕圖已經不再限于壁畫以及紙本繪畫之中,載體形式豐富多樣,如陶瓷、版畫、年畫等,與世人的生活愈加緊密。市民文化的發展也讓牛耕圖不斷地世俗化,變成一種喜聞樂見的民俗圖案。

自明以后,文人繪畫多繪仿古、擬古之作,對現實生活的描繪以及農家情趣的描繪少之又少。畫面之中耕牛圖像往往出現在畫面的支配地位,為配合畫家所傳達的畫面主題而出現。如明代浙派畫家戴進所繪《春耕圖》(現藏浙江省博物館),畫面右方繪一農人席地而坐于樹下,犁具擱置身旁,不遠處一只水牛伏臥地上,中間繪小溪,一孩童手提竹籃立于木橋之上,而在畫面左邊,一牛一人正在田間耕作,農人一手扶犁,一手持鞭揮趕著黃牛。戴進一生不安與閑適交織,畫面中樹下乘蔭的農夫暗喻畫家本人,孤獨思忖,面對湍湍逝去的溪水,顯出無奈寂寞的神情,淡淡的憂愁充斥著畫面。同時“云間畫派”之一的畫家沈士充曾繪《山樓觀稼圖》(現藏故宮博物院)。此圖描繪初春時節于高樓上眺望農夫駕犁荷鋤耕作的田間情景,不遠處的農田之中,一牛一人正忙時。沈士充為平民出身的職業畫家,深刻了解農耕的重要性,以文人抒情筆墨描繪社會底層生活,畫面充滿了新意。

與此同時,承襲宋元之制,皇權對耕織圖重農勸桑的教化作用極為重視,以至于耕織圖在明清時期開始濫觴。據悉明代仇英、唐寅皆繪過耕織圖,至清代多位皇帝都曾任命宮廷畫家畫耕織圖,如康熙得宋版耕織圖之后,就任命宮廷畫家焦秉貞參照宋版耕織圖進行重新繪制,并在序首鈐印“佩文齋”印文。為了體現對農民的理解,康熙還曾御體親耕,引來萬人觀看。雍正也效仿其父讓人將自己和后妃的形象繪制入耕織圖中。至乾隆年間宮廷畫家陳枚、冷枚也曾受命繪制《耕織圖》,還命工匠將元代程棨繪《耕織圖》刻于石上,置清漪園中〔13〕。耕織圖在清朝或是為政治作秀的工具,得到天子三推,以此來宣傳農業在國民經濟中的重要地位,勸民努力本業,從而鞏固封建政權〔14〕。雖耕織圖有過多次再版,但是從宋至清代多位畫家筆下都未曾改變內容與形式,仍以描繪江南水鄉為主。

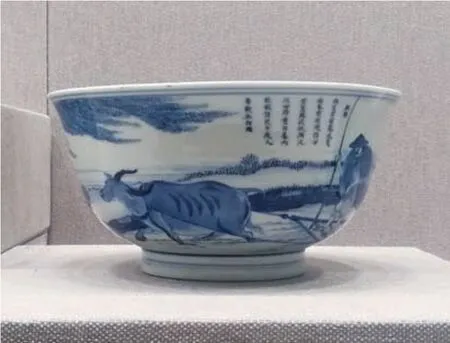

康熙三十五年(1696),耕織圖作為一種紋飾出現于瓷器之上,演變為后世的“農家樂紋飾”。清人陳瀏在《匋雅》中稱“康熙彩畫精妙,官窯人物以耕織圖為佳”〔15〕。清末民初,許之衡《飲流齋說瓷》也記載“康熙《耕織圖》為瓷界可珍之品”〔16〕。故宮博物院藏康熙官窯青花耕織圖碗,碗內壁繪牧牛圖,外壁繪耕織圖,并配以御制詩,名為《耙耨》。圖中描繪水田之中水牛正拉一方形耙,農夫著斗笠、蓑衣,手執牛鞭站在耙上,正冒雨趕牛耙地。同樣在天津博物館內也藏有一件乾隆斗彩農耕圖扁壺,繪耙耨和耕地兩個場景。牛耕作為農事中的重要環節被記錄于各個版本的耕織圖之中,已不再停留于繪畫中,還出現在陶瓷上,面向普羅大眾。

牛耕文化在歷代發展過程中衍生出眾多農俗活動,在明清之前少見于圖繪之上,多民間口耳相傳。發展至明清,以桃花塢、楊柳青、楊家埠等地的木版年畫為主要承載對象,其中以“春牛圖”為主。春牛圖主要源自唐宋時期“立春鞭土牛”這一民俗活動,即將耕牛牽至門前由專人進行鞭打。這一習俗是由官府通過鞭打土牛的這種形象手法,策勵人們一年之始要勤于農事,是“催耕”之意,其中也包含著人們祈求風調雨順、五谷豐登的美好心愿〔17〕。在明清時,多地所產的春牛圖呈現南北差異,南方以蘇州桃花塢為首的春牛圖,刻畫繁縟、內容豐富,多側重于表現賜福發財、熱鬧喜慶、寓意吉祥之類的題材。而北方所刻印的春牛圖則較為簡單,風格質樸,鞭春牛的主題更加突出,更具世俗化氣息。

康熙官窯青花耕織圖碗 故宮博物院藏

如山東博物館藏清末民初桃花塢木版年畫《天下太平春牛圖》,“天下太平”四個字和十二月花神占據整個畫面,暗八仙、花卉、蝙蝠、雙錢、筆錠等圖案環繞周邊,在文字下面繪有春牛和芒神。畫面視覺效果異常豐滿,寓意吉祥。清代楊家埠年畫《大春牛》〔18〕分上中下三段,上方寫好收成、消災、發財之類的吉祥語,中間繪天喜星下凡、送喜、馬生雙駒、三個農夫吃餅以及四把鋤頭,最下方則繪有春牛和芒神。與桃花塢木版年畫《天下太平春牛圖》相比,畫面更真實表達出農民對豐收、無病無災的祈愿。有關于牛耕的民俗故事在民間還有許多,如乞巧、春官說春、隴東南社火中的“務牛”等。這些古老的牛耕民俗自古流傳,已成為中國傳統的農耕文化中的一部分。

明清時期牛耕圖以多種藝術形式出現在大眾視野之中,但其實隨著明清時期“鐵搭”的出現,取代了過往的犁具,從本質上來說是“人力代表了畜力”〔19〕。人口密集程度提高,土地開發已達巔峰,農業生產規模不斷減少,手工業商業的發展在一定程度上導致明清牛耕普及程度較以往呈倒退現象,這從明清時期各類耕織圖中的牛耕形象中也可一窺。其表現在于耕織圖的圖式自宋元以后就未曾發生變化,畫面中的農具也不曾改變,依然是耕、耙耨、耖、碌碡四種,只在其繪畫風格之中融入了西洋技法,以透視法呈現更加闊遠的場景。同時市民階層興起,市民文化盛行,導致文學藝術不斷地平民化、世俗化。耕牛圖在宋元時期還多以卷軸畫的形式出現,至明清時就多出現在版畫,年畫之上,更加貼近普通大眾的生活。

結語

牛耕圖作為中國農耕文明的見證者,兩漢時期,從繪于地下作為墓室中的裝飾物,至隋唐之后,逐漸走向地面,繪于紙本之上,并在明清之際隨著文藝作品世俗化的傾向出現于工藝美術品中,在不斷更迭之中得到逐步完善。牛耕圖從僅記錄農耕活動的簡單圖示,到被寄予豐富內涵,成為既表達百姓對農耕豐收的美好祈愿,又傳播統治者重農勸桑思想的教化工具。歷代牛耕圖表現圖式雖大同小異,但在不同時期被賦予了獨特的藝術含義,擁有鮮明的時代特色,并能從中亦可窺中國傳統農耕的發展。

[元]程棨 耕作圖(局部《耕》) 賽克勒美術館藏