貴州晚二疊世各煤田沉積環境及聚煤規律分析

江 勇

(貴州煤礦地質工程咨詢與地質環境監測中心,貴州 貴陽 550009)

1 概況

貴州簡稱黔或貴,位于中國西南腹地,云貴高原東部,面積17.62 km2,全省以高原山地為主,占89%,11%為丘陵河谷盆地,人口3900 多萬。貴州礦產豐富,種類齊全,其中煤炭是優勢礦產資源之一。省內具有工業價值的煤層主要形成于晚古生代,上二疊統為省內主要含煤地層,其中上二疊統龍潭組和長興組為主要含煤地層,含煤面積約7.5萬km2,占全省43%,煤炭探明資源儲量527 億t,為江南各省之首,居全國第5 位,素有“江南煤海、西南煤都”之稱。

2 區域地層及構造

2.1 大地構造背景

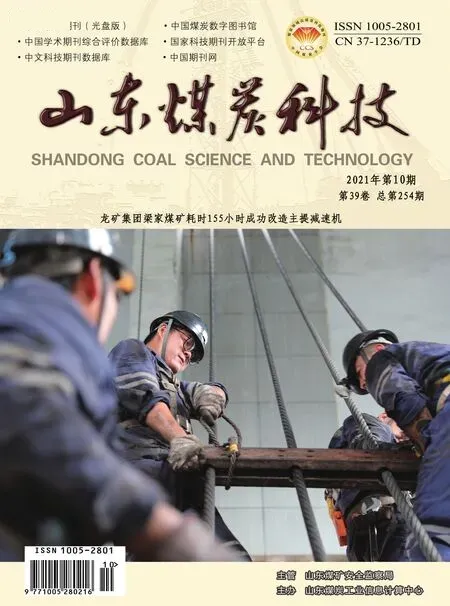

貴州境內地殼在區域構造位置上均位于揚子古陸內部,揚子陸塊是中國南方一個穩定的陸殼塊體,是晚元古代揚子旋回形成的地臺,震旦紀以來地臺上沉積蓋層開始發育,并伴有淺層構造變形,屬于典型的薄皮構造。晚二疊世時,云貴川是一個巨大的盆地,這個巨大的盆地西面是川滇古陸,北有淮陽古陸,東為雪峰、江南古陸,南面則是馬關—大新古陸。貴州處于盆地中部,沉積坳陷的中心,總的趨勢西北高東南低略向南東傾斜的斜坡,陸源碎屑物來源來自川滇古陸,現今的云南昭通方向(圖1)。

圖1 貴州晚二疊世成煤期古構造及相帶劃分示意圖

2.2 區域地層及構造

貴州沉積地層發育,碳酸鹽巖廣布,地層從中元古界薊縣系至新生界第四系均有出露,厚3千余米。

貴州境內在揚子陸塊上震旦系之后沉積的巨厚沉積物蓋層當中,晚古生代之前經多次造山運動后,在晚古生代貴州古構造應力方向主要為南北向,在南北向應力擠壓下產生東西向寬緩褶皺,在當時貴州地形上表現為黔中臺隆,同時在臺隆南側形成東西向的納雍—甕安斷裂即黔中斷裂及北東向、北西向的一對共軛剪切斷裂即黃泥河潘家莊—貴陽鎮遠斷裂、水城—紫云兩大斷裂,晚古生代這些斷裂繼續活動,晚二疊世大體繼承了這一格架,黔中斷裂以北地區稱為黔北隆起區,以南地區稱為黔南坳陷區。通過對貴州省晚二疊世巖石學特征、沉積構造、古生物特征等的綜合分析,可將境內晚二疊世煤系地層沉積相自西向東劃分陸相、海陸過渡相和海相三類沉積相帶,相帶基本近北北東向展布(圖1)。

3 省內各煤田的劃分

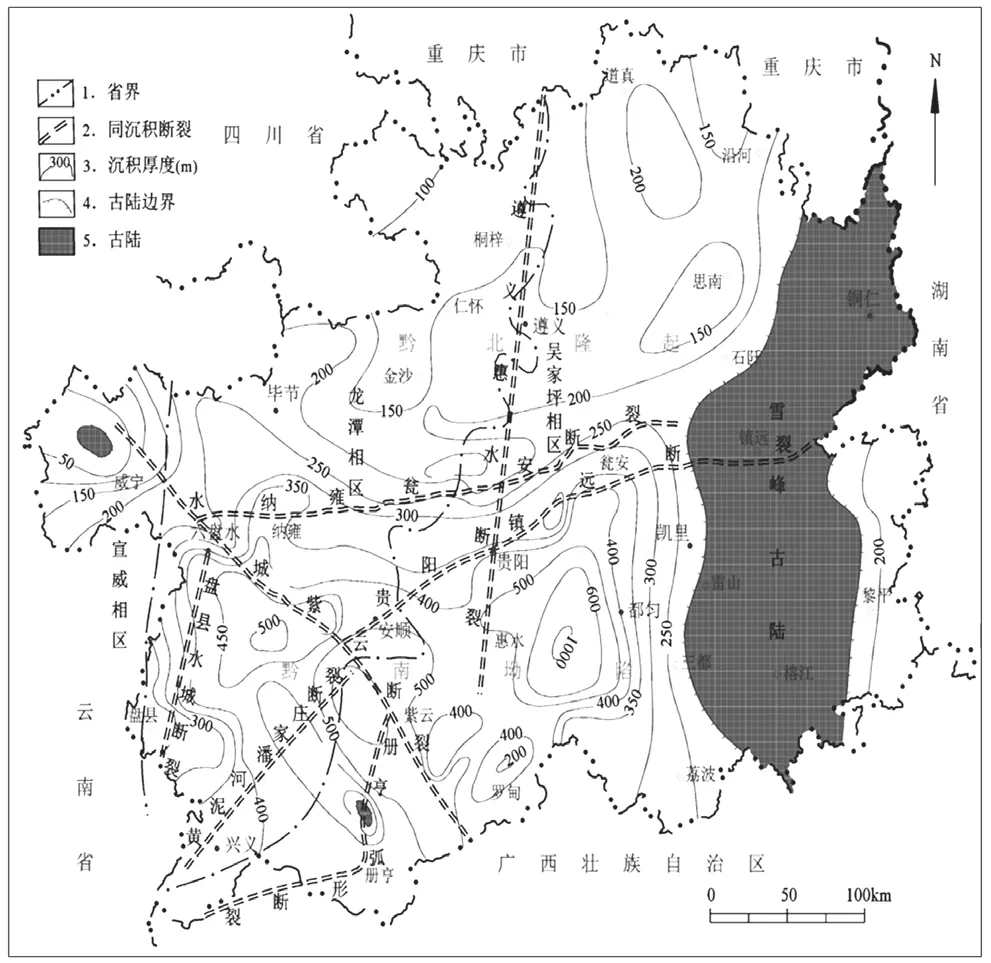

煤田是指同一地質時代的含煤盆地,經歷后期變形改造后,煤系賦存狀況和含煤性基本相似,且保持連續分布的含煤區。因貴州各地含煤巖系的沉積特征、含煤性,均由于沉積基底特性不同而有重大差異,根據貴州各地沉積基底特性以及含煤地層的巖性、巖相、含煤性及構造等,可將貴州晚二疊世含煤沉積區域分為9 大煤田,即黔西北煤田、黔北煤田、黔東北煤田、六盤水煤田、織納煤田、貴陽煤田、黔東南煤田、興義煤田、黔南煤田(圖2)。

圖2 貴州省煤田劃分示意圖

4 各煤田的成煤環境分析

4.1 黔西北煤田

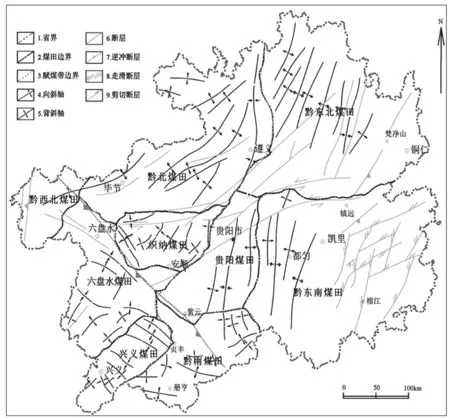

黔西北煤田位于貴州省西部,煤田大部分區域為一套陸相含煤沉積,聚煤古地理為濱海沖積平原型,龍潭期均為沖積平原區,沉積體系為河流沉積體系,包括曲流河、網狀河及湖泊等沉積類型,以河流相沉積為主,其聚煤作用主要發生于曲流河的岸后沼澤、網狀河河道的濕地沼澤及湖泊的濱岸沼澤中,形成的煤層厚度較薄,含煤性較差,煤層含硫較低(圖3)。

圖3 曲流河垂向序列示意圖

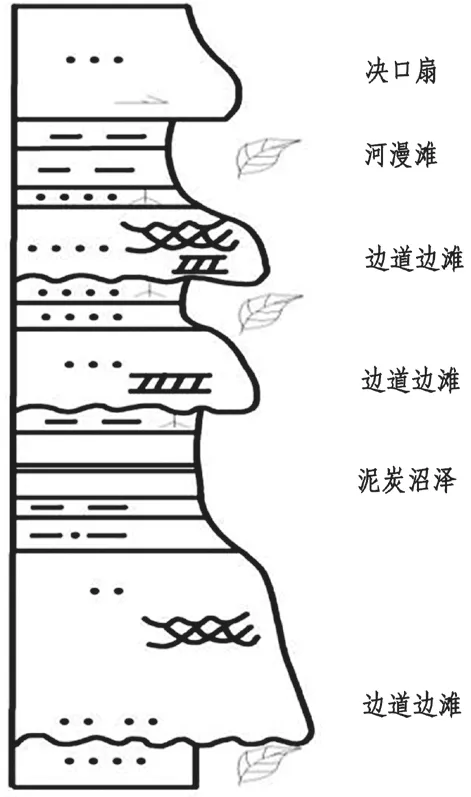

4.2 黔北煤田

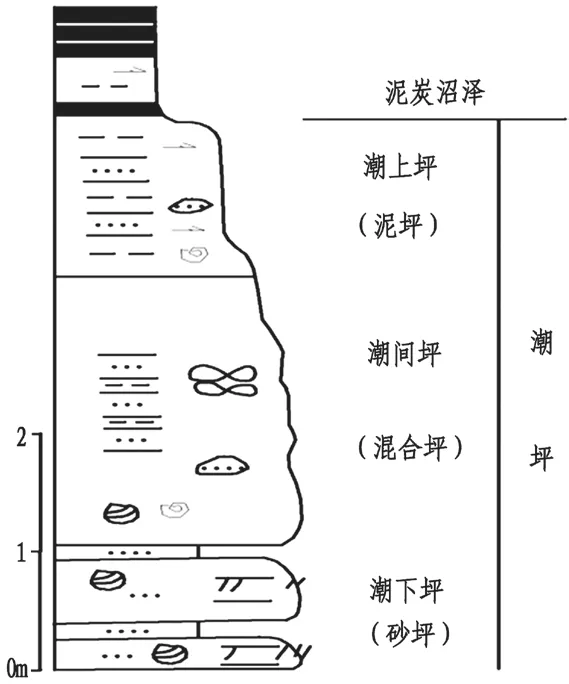

黔北煤田位于貴州省北西部, 煤田為一套海陸交互相的含煤沉積,聚煤古地理大部為殘積平原型,形成于龍潭早期,茅口灰巖風化殼之上,區內主要沉積體系是在殘積平原型上,海進影響下的潮間沼澤沉積體系,聚煤作用主要發生于潟湖、潮坪淤淺沼澤化時廣大區域,煤層分布范圍較廣,以薄煤和中厚煤層為主,灰、硫分較高,偶有低硫煤(圖4)。

圖4 潮坪沉積柱狀示意圖

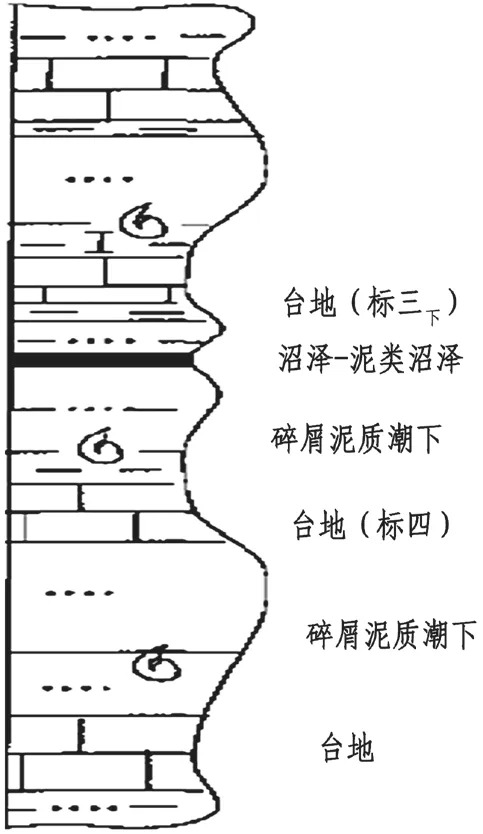

4.3 黔東北煤田

黔東北煤田位于貴州省東北部,煤田大部分區域為一套海相的含煤沉積,沉積物以碳酸巖為主,夾少量碎屑巖及硅質巖,聚煤古地理亦為殘積平原型,沉積環境為潮下和淺海碳酸巖臺地,主要沉積體系是潮間沉積體系,聚煤作用主要位于潮坪與淺海碳酸巖臺地之間區域,垂向旋回明顯,一般在上下海相灰巖間夾泥巖及薄煤或煤線,含煤性差(圖5)。

圖5 碳酸巖臺地沉積柱狀示意圖

4.4 六盤水煤田

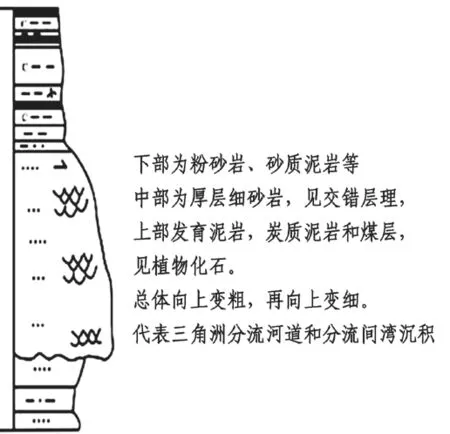

六盤水煤田位于貴州省西部,為一套海陸交互相的含煤沉積,聚煤古地理為長形三角洲平原型,沉積環境為上、下三角洲平原,主要沉積體系是三角洲沉積體系,沉積類型以分流河道沉積為骨架,包括河道兩側的天然堤、決口扇、分流間灣等。上、下三角洲平原過渡地帶是聚煤的最佳場所,含煤性最好,一般煤層層數多,厚度大以中厚煤層為主,煤層分布廣,穩定性較好,灰、硫分均低(圖6)。

圖6 上三角洲平原沉積柱狀示意圖

4.5 織納煤田

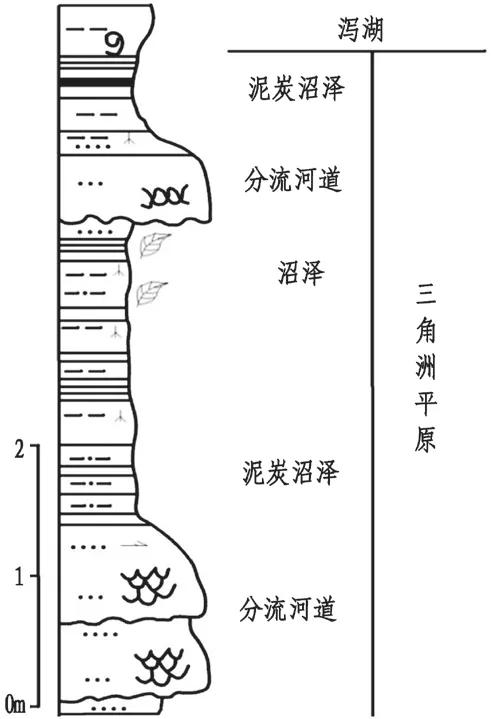

織納煤田位于貴州省中西部,為一套陸相交互沉積的過渡相含煤沉積,聚煤環境主要為三角洲平原型,沉積環境主要為三角洲-潮坪復合體系,可分為河控的上三角洲平原、河流和潮汐雙重控制的過渡三角洲平原、潮控的下三角洲平原等沉積類型,聚煤作用主要位于濱線附近海陸之間的廣大區域,含煤性較好,一般煤層層數較多,厚度大以中厚-薄煤層為主,煤層分布較廣,穩定性較好,灰、硫分均較低(圖7)。

圖7 河控上三角洲平原沉積柱狀示意圖

4.6 貴陽煤田

該煤田位于貴州省中部地區,沉積相為海相,聚煤古地理為淺海碳酸巖臺地,沉積環境為淺海碳酸巖臺地變淺后的潮坪上,主要沉積體系是局限臺地潮坪沉積體系,沉積物以石灰巖、泥質灰巖及燧石灰巖為主,聚煤作用主要發生在局限臺地潮間帶上部區域發育的泥炭沼澤中,含煤性差,一般煤層層數少,厚度薄。

4.7 黔東南煤田

該煤田位于貴州省東南部地區,沉積相為海相,沉積環境為淺海碳酸巖臺地,主要沉積體系是開闊臺地邊緣沉積體系,沉積物以厚層石灰巖為主,聚煤作用主要發生在臺邊緣礁后的淺灘區域發育的泥炭沼澤中,含煤性很差。

4.8 興義煤田

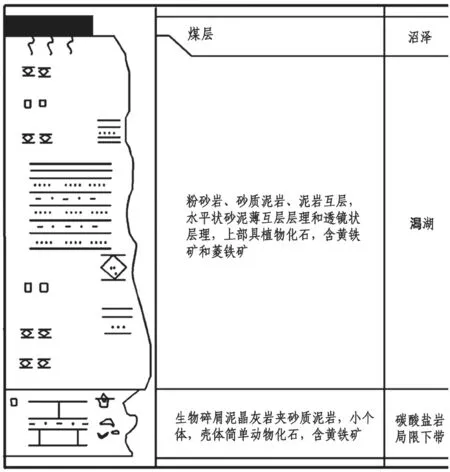

興義煤田位于貴州省西南部,為一套陸相交互沉積的過渡相含煤沉積,聚煤古地理多為濱岸潟湖-潮坪型,沉積環境為潟湖、潮坪環境,當海水退去潟湖、潮坪淤淺變為沼澤時,發生聚煤作用。含煤性較好,煤層穩定,結構簡單,但硫分較高(圖8)。

圖8 潟湖沉積柱狀示意圖

4.9 黔南煤田

黔南煤田位于貴州省南部地區,沉積相為深海碳酸鹽臺地相區,沉積環境大部為深海盆地環境,絕大部分區域為不含煤的深水建造。本區不含煤或含煤性極差,為貴州省貧煤區。

5 研究意義

根據貴州各地沉積基底特性、聚煤古地理類型結合沉積相、沉積體系、聚煤作用[1-2],貴州共分為9 大煤田。自西向東,貴州境內晚二疊世煤系地層劃分為陸相、海陸過渡相和海相三個沉積相帶,聚煤作用最好的區域發生在海陸過渡相沉積區,陸相、海相聚煤作用次之。各類沉積環境中屬三角洲型聚煤條件最好,廣闊的三角洲間灣能發育最好的泥炭沼澤,潟湖—潮坪型聚煤次之,河流和碳酸鹽臺地型聚煤均較差。

通過對貴州省各煤田沉積相帶、成煤環境、聚煤規律的綜合分析,基本掌握了貴州境內各煤田煤層的賦存狀態及含煤性,為今后的普查地勘找煤工作中尋找優質厚煤層指出了方向。