基于室內空氣控制系統控制下的人體熱舒適研究

楊焱,左洪亮

(河南科技大學藝術與設計學院,河南 洛陽 471023)

隨著社會的發展,空調在室內環境中的大量使用,僅僅調節溫度高低已不足以滿足人們對居住環境舒適度的需求,人們的需求正在逐步提高。人們大部分的時間是在室內度過的,無論從在家辦公的工作效率還是個人身體健康方面,如今人們對室內空氣質量會有更高的要求,從溫度、濕度、新鮮度方面來講,傳統的空調、加濕器等家用電器已不足以滿足人們對室內環境舒適度的要求。溫度是室內環境中的一個重要因素,通常家庭中的空調設置因素會首先考慮溫度的高低,是因為人體熱舒適主要與周圍環境溫度的變化有關,但人體熱舒適的個體差異也會比較大,比如,不同性別、體質、年齡都會造成很大的差異,根據國際標準化組織(ISO)制定的ISO 7730標準表明,室內比較適合的溫度為20~26℃,即冬季滿足20℃以上,夏季滿足26℃以下;濕度也是室內環境中一個必不可少的因素,現有空調在夏季給人們帶來涼意的同時,也會抽走一部分的水分,會造成室內很干燥,造成室內缺水嚴重,進而導致人體缺水,然后造成人體不適,室內的人會出現一些皮膚干燥、嘴唇干裂等現象,最終將會引發空調病,根據國際標準化組織(ISO)制定的ISO 7730標準表明,比較符合的室內環境的相對濕度大致為40%~60%;新鮮度也是室內環境中必須考慮的因素之一,由于室內環境是人們接觸頻繁、密切的環境之一,人們約有80%以上的時間是在室內度過的,與室內空氣污染物的接觸時間較多,良好的空氣新鮮度發揮了巨大的重要性,不但可以滿足人們的舒適性要求,還可以提高勞動效率。而空氣新鮮度只與O2、CO2、空氣負離子有關,那么空調房間就只需改變以上三者的濃度即可,這樣就可以大大減少新風負荷。

1 室內環境研究與人體熱舒適之間的關系

1.1 室內空氣設備研究現狀

20世紀以來,以空調為代表的各種室內控制技術飛速發展,為營造健康舒適室內環境提供可能,目前市場上的室內空氣設備種類也比較多,如空調、空氣凈化器、空氣凈化設備與系統、空氣加濕器、家用新風系統等,但從使用方式和

(1)空調。多數家庭中安裝的空調類型主要為壁掛式和立柜式,且空調管道不美觀,在空調使用方面,空調安裝位置固定,在一些相對不常用的房間安裝空調會造成資源浪費,如果不安裝空調,又會影響后續的使用需求。并且大部分情況下,人們都是根據自己的主觀感受對空調進行溫度的調高調低,沒有考慮真正的人體熱舒適感覺。

(2)空氣加濕器。容易造成細菌滋生以及污染物的出現,不太適合老年人等特殊人群使用,并且他們也不清楚它的具體用途。另外,由于地域氣候的差異,北方相對來說比較干燥,使用加濕器的頻率比較高,而南方更多的是進行除濕。總的來說,人們使用頻率不高。

(3)空氣凈化設備與系統。空氣凈化設備是一種質交換的設備,空氣凈化的對象主要為新風(室外大大氣塵)和回風(室內產塵),空氣凈化設備的分類主要包括一般凈化、中等凈化、超凈凈化,而一般凈化為普通民用,目前人們使用頻率較低。

(4)家用新風系統。目前很多家庭中對新風系統沒有概念,不了解新風系統的使用原理,且認為安裝過于麻煩,新風系統對于大部分人來說,更像是一個遙不可及的未知數,目前尚未普及使用。

1.2 室內空氣控制系統研究現狀

相對空調而言,室內空氣控制系統對于室內環境的調控將更具有智能化、均衡性、全面性、人性化的特點,而不僅僅只是一個簡單的產品設計,需要進行技術分析、系統方案分析、控制邏輯設計分析、硬件設計構思等過程,對此,國內外已經開展了不少相關研究研究,比如文獻[2]在分析溫度、濕度、風速、平均輻射溫度四個熱環境參數對PMV指數影響的基礎上,基于人體舒適度模型的模糊控制,設計了一種室內舒適度控制器;文獻[3]提出如何智能化地進行室內溫度控制與空氣質量保障之間的平衡工作非常重要,分析研究了如何利用信息化、數字化等現代技術改善機械通風換氣裝置等問題;文獻[4]對人體舒適度指標PMV進行了分析,深入研究了影響人體舒適度的四個環境因素(溫度、相對濕度、風速、平均輻射溫度)和兩個非環境因素(人體新陳代謝率、服裝熱阻),并利用MATLAB 2015b編程仿真確定環境因素中的可控因素(溫度、相對濕度、風速)對PMV的影響程度,為控制策略提供理論支持,設計了基于人體舒適度的空調房間控制系統。針對室內空氣控制系統設計中的一個重要因素,即人體熱舒適,需要對其進行具體的研究分析,以下將對人體熱舒適通過實驗和問卷的方式來進行具體分析,其中包括分析人體熱舒適與熱環境參數的關系分析,重點將從室內溫度對于人體熱舒適的影響關系進行分析。

2 人體熱舒適實驗分析

2.1 人體生理客觀參數分析

人體舒適度是指人體皮膚和組織內部有很多感受器官,能夠感受到肌體內外的環境變化,并通過神經系統對感受到的變化產生反應,并且人體在不同的外界環境影響下,皮膚、眼、神經等器官因受環境刺激而產生不同的感覺,經過大腦神經系統整合后形成的總體感覺的適宜或不適宜程度。本次研究的主要是室內環境,在此情況下,主要分析的是人體皮膚對環境刺激產生的不同熱感覺,即人體舒適度主要表現為室內人體熱舒適(HTC)。而人體皮膚溫度、心率變異性、新陳代謝率、腦電波、肌電、排汗率與人體熱舒適具有較好的生理相關性,具備作為人體熱舒適客觀評價指標的生理基礎,其中人體平均皮膚溫度和新陳代謝率是兩個重要的生理因素,平均皮膚溫度反映熱舒適程度的靈敏性較高,具備較高的可靠性,而且其測量與計算較簡單,可作為1個有效的客觀指標來評價不同熱環境下的人體熱舒適程度。

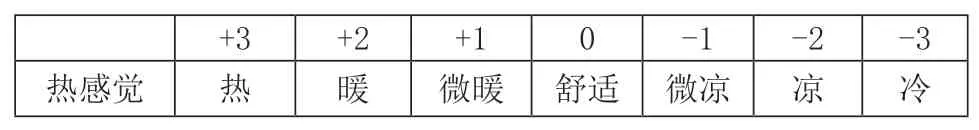

而PMV指標是丹麥的范格爾(Franger)教授提出的綜合了空氣溫度、空氣相對濕度、空氣流動速度、平均轄射濕度、服裝熱阻和人體的新陳代謝率等6個因素的一種熱舒適性評價方法。自從Fanger教授提出了PMV指標,作為全面性的熱舒適評價指標,已被廣泛應用于各種環境中人體的熱舒適值計算,PMV值對應的熱感覺關系如表1所示。

表1 PMV值對應的熱感覺

2.2 人體熱舒適的主觀評價以及客觀測量分析

選取20名健康受試者,男女不等,無任何心血管疾病和傳染性疾病,且在測試前一天未服用酒、咖啡、藥物,未進行劇烈運動,保持良好、充足的睡眠。測試房間內通風正常良好,受試者穿著舒適,為減少外界環境對受試者的影響,受試者到達實驗室后,靜坐休息15分鐘。實驗正式開始前,測量實驗室房間內的空氣溫度、濕度、風速數據,并做好數據記錄。

本次主觀投票主要是采用問卷的形式,包括受試者對不同室內環境進行的熱感覺投票(TSV)及熱舒適度投票(TCV)。采用ashrae/iso七點熱感覺量表進行熱感覺評分,分別為熱(+3)、暖(+2)、微暖(+1)、中性(0)、微涼(-1)、涼(-2)和冷(-3)。由于熱舒適與熱感覺存在分離的現象,因此在實驗研究人體熱反應時除了熱感覺投票(TSV),往往也設置評價熱舒適程度的熱舒適投票(TCV):不可忍受。

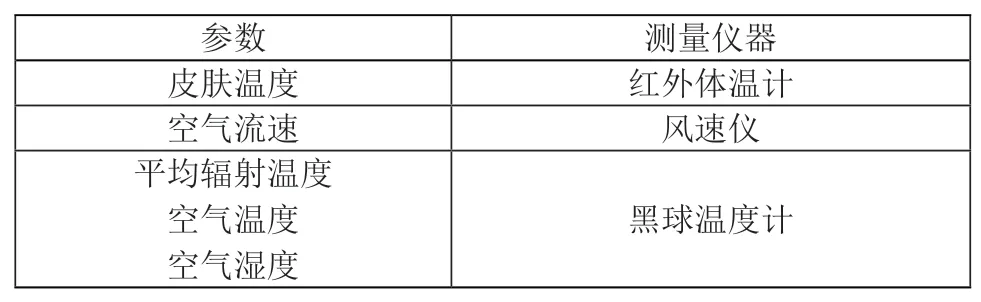

室內相對濕度和風速因實驗條件有限,分別設計為30%和0.01m/s,設置幾組溫度梯度數據,分別為:19℃,20.5℃,22℃,23.5℃,25℃,26.5℃,28℃,根據上面所說的平均皮膚溫度可作為1個有效的客觀指標來評價穩態熱環境下的人體熱舒適程度,設置不同溫度參數之后,需靜坐等待10min,測量人體8個部分的皮膚溫度,包括前額、左肩胛、左上胸、左上臂、左前臂、左手、左前大腿、左后小腿的溫度,然后根據相關公式計算平均皮膚溫度,進行主觀問卷投票,以及通過室內環境、很不舒適、不舒適、稍不舒適、舒適。每位受試者根據自身的實際情況進行投票。參數的測量,進行PMV數值的計算,從而了解不同環境參數下人體熱舒適的相關情況,每次設置不同參數后,重復以上操作。實驗所需儀器如表2所示。

表2 實驗參數測量所需儀器

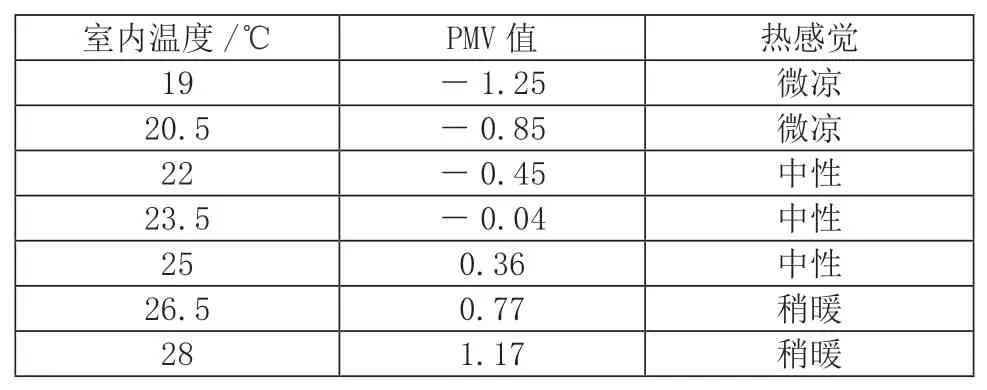

根據美國加州大學伯克利分校建筑環境中心CBE熱舒適計算工具計算分別對應19℃、20.5℃、22℃、23.5℃、25℃、26.5℃、28℃的PMV值。受試者基本上統一著裝,服裝熱阻約為1.0clo,實驗過程中受試者處于靜坐狀態,根據美國供熱致冷空調工程師協會中的參考值,人體代謝率統一取參考值1.0met,室內相對濕度約為30%RH,空氣流速約為0.01m/s,統計結果如下表格,基本與上面所設計的主觀問卷投票結果相一致(見表3)。

表3 不同室內溫度對應的PMV值以及熱感覺

2.3 實驗結果分析

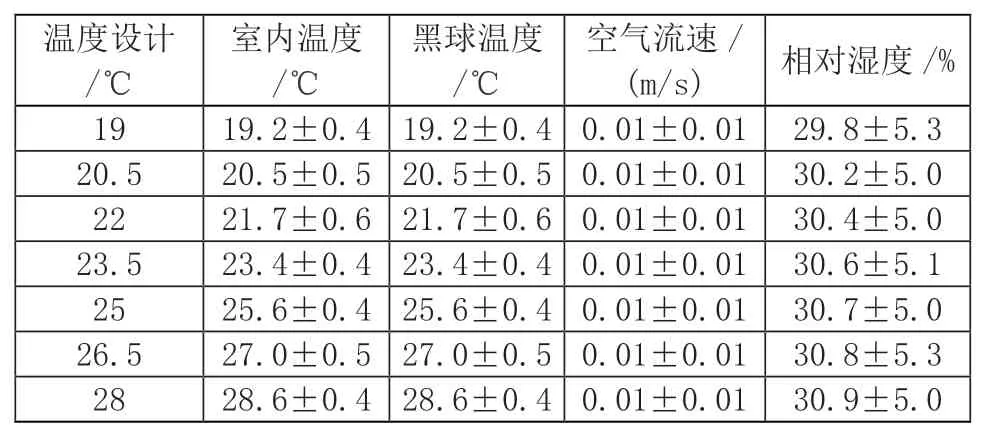

(1)環境參數結果分析。室內環境參數的測試結果如下,表4對環境參數進行了描述性統計分析,包括測試數據的平均值和標準方差。

表4 環境參數結果分析

(2)主觀問卷結果分析。主觀問卷包括熱感覺評價投票和熱舒適評價投票,調查結果如下,受試者在冬季正常穿著的情況下,在19~23℃的溫度區間,大部分受試者是感到涼或者微涼的,甚至在極低的溫度19℃以下是感覺到冷的,而在23~25℃絕大部分受試者感覺中性,由于體質、體型不同,有少數受試者在23.5℃時感覺是微涼的,還有部分受試者在25℃時已經感覺到微暖,而在25~28℃大部分受試者的感覺是微暖或者暖,由于個人差異或者服裝熱阻的影響結果略微不同。對于熱舒適評價投票,受試者在19~23℃的溫度區間是感到稍不舒適的,23℃以上普遍感覺到舒適,溫度過高如28℃以上會有不舒適感,在這樣的溫度環境下待久了會有燥熱感。

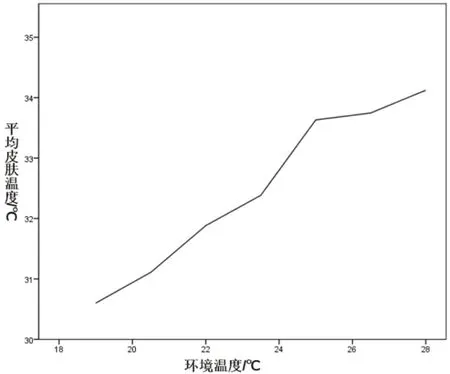

(3)室內溫度變化對皮膚溫度的影響。實驗中隨著溫度的升高,即由偏冷環境向偏暖環境變化時,受試者的8個部位皮膚表面溫度均逐漸上升,平均皮膚溫度也呈現近似線性上升的趨勢。結果如圖1所示。

圖1 不同環境溫度下人體平均皮膚溫度的變化

3 基于人體熱舒適的室內空氣控制系統設計研究

人們長期處于空調房間內,由于傳統空調的恒溫控制,容易造成室內外溫差過大,進出室內外會有明顯的溫度差異,且溫度設置或高或低已不能滿足人們的人體舒適度要求。根據之前的人體熱舒適實驗結果分析,不同環境溫度下人體熱舒適感覺是不一致的,并且人們對室內空氣控制系統的需求可概括為以下幾點:空氣溫度控制功能、空氣濕度控制功能和新鮮度控制功能,這些基礎功能的實現方式是通過硬件設備;為了使空氣控制設備所實現的基礎功能更好地滿足人體生理和心理需求,提升室內家居生活質量,則需要通過控制軟件來實現。

室內空氣控制系統主要應該由硬件和硬件控制兩個部分組成,功能執行硬件和數據采集硬件兩個部分,根據功能需求,控制器數據采集功能主要實現室內常見污染氣體濃度以及溫濕度的檢測,并將檢測數據反饋給控制器,除了環境數據采集,還需要包括人體數據采集,白天狀態時,可以通過智能手環等穿戴產品進行采集,可隨時檢測到人體生理數據的變化過程,同時連接移動客戶端即手機APP來隨時查詢數據;當夜晚狀態時,通過床上或床頭上的傳感器檢測人體睡眠狀態,心率狀態,以及生理狀態,同時傳感器把數據反饋給控制器進行溫度、濕度、新鮮度的調節,讓人們可以有更加舒服的睡眠狀態。總的來說,各種空氣控制設備相互配合形成一個空氣控制工作組,根據人們在不同時間、不同生理狀態下進行自我調節,并符合人體熱舒適需求。空氣控制系統的控制方式采用可人為干涉的智能控制,可以在人體主觀感受與環境參數不相符合的情況下進行人為調節。在能效盡可能最大化、資源節約的基礎上,提高各種空氣控制模塊的工作效率以及與其他方面空氣控制模塊的配合度,進而為人們準確地提供最佳的室內空氣質量。

4 結語

本文通過實驗、問卷的方法,從人體熱舒適的角度,進行客觀測量和主觀評價兩方面的熱舒適分析,主觀評價和平均皮膚溫度有所不一致,比如,隨著室內溫度的上升,平均皮膚溫度也逐漸上升,但人體卻仍感覺是舒適的狀態,這是由于不能僅靠單一的皮膚溫度來預測人體熱感覺和熱舒適,還要考慮其他因素,相關文獻表示,心率變異性、新陳代謝率、腦電波、排汗率與人體熱舒適具有較好的生理相關性具備作為人體熱舒適評價指標的生理基礎。通過客觀測量分析和計算計算,根據人體生理參數和環境參數進行實時調控,也可進行人為調控,從生理和心理兩個方面真正滿足人體熱舒適的需求,從而針對人體熱舒適的室內空氣控制系統設計研究需要滿足以下需求:使產品更加具有人性化設計的特點,全方面地考慮人們的生理以及心理特征,以給人們提供更加舒適的生活環境。