航母編隊彈道導彈防御體系研究分析?

于天翔 畢義明 孫興龍

(火箭軍工程大學 西安 710000)

1 引言

航母編隊是遂行海上作戰任務的主要實施單位,是確保國家利益、穩定沖突和危機的絕對力量。提高我軍制海權能力首先需要對強敵航母編隊有充分的了解。

2 典型配置結構

由于航母編隊多元化的力量配置和先進的預警探測能力使其在面對空海兩種主要打擊威脅中都能有效的進行自我防護。為了形成對航母戰斗群的有效威懾能力和打擊能力,必須了解其力量編成和組織架構,對其防御過程進行分析,針對其弱點進行打擊。

以美國為例,美軍航母戰斗群以大型航母為核心,在遂行不同任務時可配備各類型水面艦艇、潛艇、海軍航空兵等力量,組成一個高度聯合的空海一體化且具有高度機動性的作戰系統。為美國實施遠距離,大范圍的作戰行動提供保障,自20世紀70年代以來,美國在全球各地實行的軍事動作達200多次,其中有三分之二的作戰行動與航母有關,可見航母戰斗群在美軍實行其全球戰略中的重要性。

航母編隊的構成主要是以任務對抗強度來劃分的。典型的美軍單航母編隊主要由1艘尼米茲級現役航空母艦,2艘提康德羅加級導彈巡洋艦,2艘伯克級導彈驅逐艦,1艘佩里級護衛艦,1艘洛杉磯級攻擊性核潛艇和1艘薩克拉門托級快速戰斗支援艦。典型單航母配置如圖1所示。

圖1 典型單航母編隊示意圖

航空母艦(CV)作為艦載機的平臺與負載的結合體,是航母戰斗群的核心。配備空中、水面、水下各作戰單元,將預警偵察、指揮控制、信息傳輸等要素高效聚合,構建可實施以航母為核心的防空、反潛、反艦、對岸攻擊、電子戰等多種模式的作戰系統。本艦主要為艦載機提供跑道和彈藥補給,大大提高了飛機的作戰半徑。

提康德羅加級導彈巡洋艦(class cruiser)是航母編隊的指揮中心,配備以AN/SPY-1系列相控陣雷達為核心的宙斯盾防御系統[1]。該系統兼具預警偵察、防空反導等多種功能,為航母戰斗群提供抵御水面、水下、空中的威脅。

伯克級導彈驅逐艦(Burke Class Destroyer)是航母編隊防御系統的組成部分,艦載AN/SPY1D四面被動相控陣雷達,主要負責空中目標的偵搜和信息傳輸,屬于宙斯盾防御系統的一部分[2]。

佩里級護衛艦(Perry class frigate)是航母編隊防空系統的火力點位,艦載標準-2型防空導彈,主要進行點防空任務,隨行搭載兩架直升機攜帶拖曳式聲納執行反潛任務。

洛杉磯級攻擊性核潛艇(LSSN)是美海軍列裝的快速攻擊核潛艇,攜帶戰斧巡航導彈系統以及MK113型魚雷等。具有攜帶武器類型多,數量大,隱藏能力強等優點,主要執行反潛以及陸地目標打擊任務。

薩克拉門托級快速戰斗支援艦(AOEHM)是航母戰斗群后勤補給系統中的重要環節,由于其龐大的艙內體積,可擔任包括油料、彈藥、物資補給,人員、裝備輸送等各項任務,使編隊艦船可連續航行10000海里,艦載機飛行總時間達到4000小時。

航母編隊主要構成及其功能如表1所示[3]。

表1 航母編隊主要構成及其功能

3 彈道導彈防御系統結構

航母戰斗群依賴其龐大且完善的體系結構,具有優秀的連續作戰能力,信息保障能力,火力支援能力等,可遂行多種作戰任務。在奪取制海空權方面有無與倫比的戰略性價值。但由于航母編隊的組織特性與作戰特點,存在明顯的弱點。而彈道導彈具有毀傷能力強,突防性能高,攔截概率低等特點,是火箭軍反航母作戰的有效打擊手段。本文主要關于航母彈道導彈防御系統進行分析與研究。

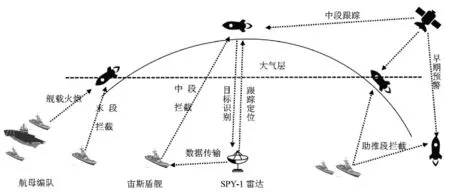

典型的航母編隊根據作戰編隊以及艦載武器裝備特性,可分為外、中、內三層防御體系。外層還包括天基預警探測系統對來襲導彈進行早期預警,給航母戰斗群反導作戰提供時間窗口。防御體系示意圖如圖2所示。

圖2 航母彈道導彈防御體系示意圖

3.1 外層防御區域

外層區域的“宙斯盾”防御系統和天基衛星偵察系統是航母彈道導彈防御體系的重要組成部分。對導彈發射行動發現的早,飛行軌跡和彈著點判斷的準是該體系可靠防御的根本保障。

1)DSP衛星預警系統

該系統全稱北美防空“國防支援計劃”,主要目的是對進攻美國本土以及航母的飛行器、導彈和其他天基武器的檢測預警。DSP系統屬于地球靜止軌道同步星座,自1991年開始美軍先后部署了印度洋、中東、大西洋、太平洋和歐洲5顆衛星,確保在同一時間內對高威脅區域能保持兩顆衛星進行監視[4]。采用雙紅外波段對彈道導彈尾焰進行檢測。從實戰和測試結果來看,美軍在海灣戰爭中利用DSP衛星對伊拉克導彈進行檢測,從發射開始到模擬飛行軌跡以及彈著點僅僅花費了120s,給攔截器提供了至少90s的時間窗口,具有較高的可信度。

2)天基紅外系統

該系統是美國對DSP衛星系統缺點的一系列升級產品,包括SBIR高軌衛星系統和STSS空間偵搜系統。主要針對DSP衛星虛警概率高,信息處理分發速度慢和掃描速度慢等缺點進行改良。

SBIR高軌星座包含7顆衛星,主要解決了DSP衛星無法對彈道導彈中段飛行的持續跟蹤[5]。采用可見光與紅外雙探測器,除了被動發現導彈點火尾焰,還可對發射陣地以及彈型進行準確判斷,在導彈飛行中段持續跟蹤并進行事實信息共享,在10s~20s內將預警信息傳遞給攔截系統。

STSS空間偵搜系統包含20顆以上的低軌衛星,主要針對導彈飛行中段和末段的持續跟蹤[6]。由于其數量龐大,對全球范圍內導彈發射均可進行監視,并采用先進的信息處理系統能同時跟蹤多個目標,協同陸基,海基的雷達系統共同預警,極大地增加了航母編隊導彈防御系統的攔截時間和精度。

3)宙斯盾預警探測系統

宙斯盾防御系統包含預警探測系統,火力攔截系統,指揮控制系統三部分。預警探測系統部署在“提康德羅加”級驅逐艦以及“伯克”級驅逐艦。使用AN/SPY-1D相控陣雷達進行目標跟蹤掃描,該雷達特點是有四面90°方位角的天線共4480個天線單元,兼顧探測距離和精度,在S波段工作,有效探測距離為460km,可同時追蹤200個目標并依靠宙斯盾系統進行目標篩選,重點跟蹤最具威脅的8~10個目標,制導火力系統進行攔截。

3.2 中層防御區域

航母戰斗群中層防御區域主要是艦載預警機攜帶雷達和干擾機的工作區域,對先期衛星估算彈道導彈軌跡以及再入段區域進行偵察和干擾,具備在航時間長,部署靈活等特點。

典型單航母編隊一般配備E-2C預警機4~7架,如圖3所示。攜帶AN/APS-145脈沖壓縮雷達進行預警探測[7]。協助衛星進行中段目標跟蹤,縮短己方宙斯盾雷達開機時間,保護其受到電子脈沖炸彈或大功率陸基、天基干擾信號攻擊。遏制來襲預警機、干擾機以及攻擊機等對航母編隊有威脅的活動。

圖3 E-2C預警機

EA-6B電子戰飛機攜帶AN/ALQ99F干擾系統、AN/ALQ149雷達干擾系統等設備,針對多種類型彈頭導引模式進行干擾。對來襲干擾機進行壓制防止其對航母通信鏈路,艦載GPS干擾機和艦載機進場雷達等進行干擾[8]。

由于彈道導彈在末端區域需要進行末制導以提高命中精度。由于GPS工作機制的特點,干擾機在末端區域進行阻塞式GPS定位干擾,范圍可達百公里。對于采用GPS/INS符合制導的導彈在飛行過程中任意一個點位受到干擾,其彈體只能采用INS制導模式,在保持慣性側飛的過程,時間越早,誤差也將越大。將嚴重影響導彈命中精度。

3.3 內層防御區域

航母編隊內層防御系統主要由宙斯盾系統中的火力攔截武器和艦載密集陣炮組成,分別對中段和末段飛行導彈進行攔截。

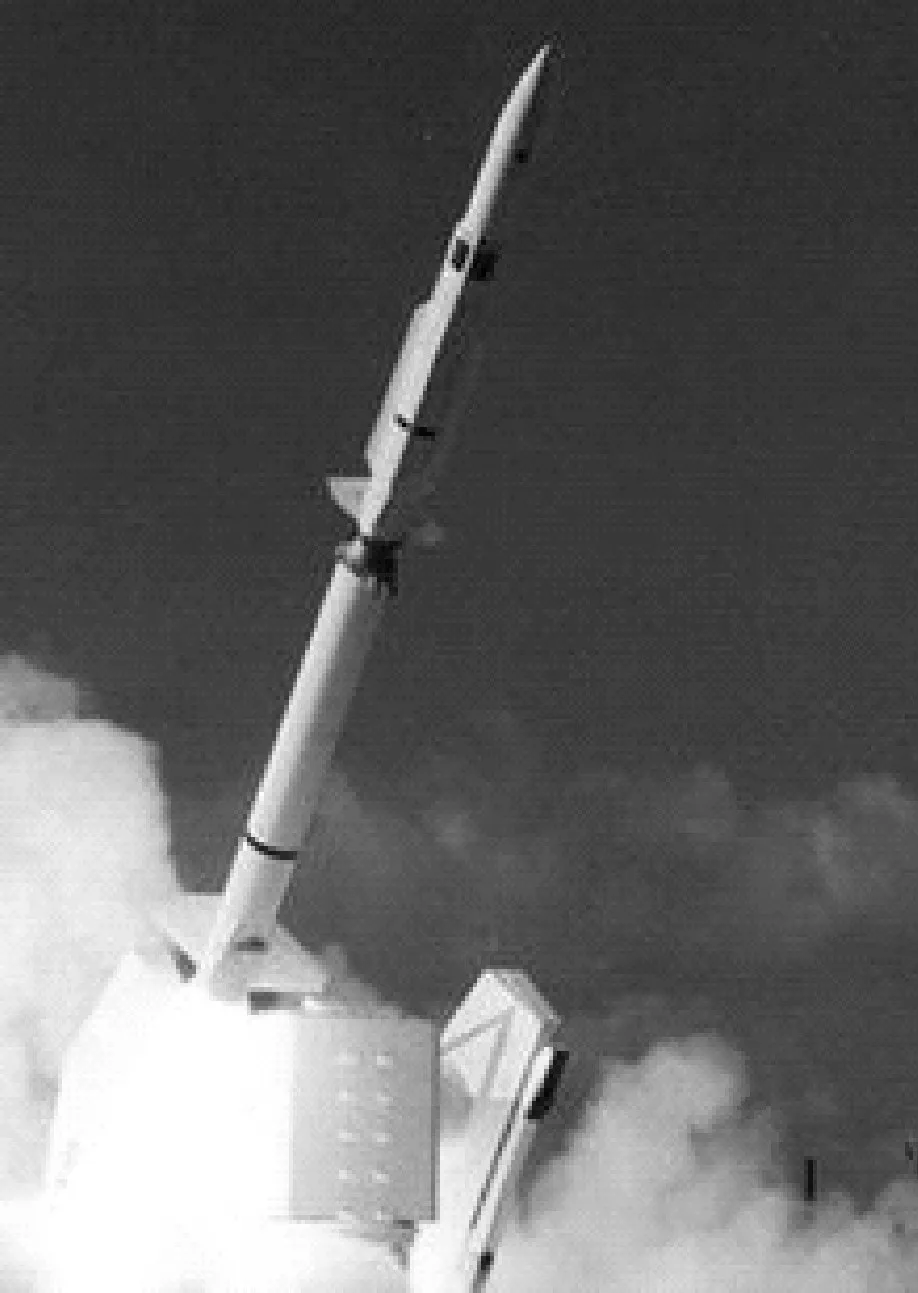

攔截系統采用標準系列導彈,目前列裝海軍用于彈道導彈防御的主要是標準3型(SM-3)三種導彈,分別是MK26發射器列裝的RIM-66K型導彈,MK41發射器列裝的RIM-66L和RIM-66M兩種型號導彈。最大攔截距離高于500km,高度80km~400km,由美軍公開測試數據來看,SM-3型系列導彈對中近程彈道導彈有著較高的攔截效能[9]。

如圖4所示。標準3系列導彈采用MK125戰斗部,動能攔截的方式毀傷來襲導彈,配合宙斯盾指控系統還可自行判斷引爆戰斗部,利用破片增加毀傷效果。在幾十年不斷的發展中,標準系列導彈持續更新換代。使用Mod-9目標探測器,加強了低空掠海導彈的攔截精度,但脫離宙斯盾指控系統的目標參數修正,其目標識別能力還是有一定的缺陷。增加電子戰斗部,使導彈在復雜電磁環境中保持良好的通信鏈路,提高末制導效能[10]。

圖4 標準-3型導彈

標準-6型導彈是標準3型升級版。最大射程240km,攔截高度30km,針對標準3型導彈對超低空巡航導彈攔截精度低的缺點,采用主動雷達導引頭來達到“超視距射程”,從美軍測試結果來看,標準6型導彈對各類旋轉翼飛機以及無人機,巡航導彈的末段飛行過程有優秀的攔截能力[9]。

4 系統防御過程

通過分析整個防御系統的運行過程與運行機制,結合指揮控制、預警探測、火力攔截等系統裝備的性能,分析系統的優劣勢,有利于反艦彈道導彈做到揚長避短,指揮員合理規劃打擊方案,提高反艦導彈命中精度和毀傷效果。

航母戰斗群彈道導彈防御系統主要依靠美軍成熟的宙斯盾防御系統,該系統圍繞早期預警,火力攔截,毀傷評估這三個大環節運行。系統運行結構如圖5所示。

圖5 航母編隊系統運行結構圖

整個防御系統密切相關,相互協同,共同組成航母編隊導彈防御網。主要有以下幾個步驟。

1)早期預警探測

主要由天基各在軌衛星星座組成,針對發射陣地和發射車的光學探測器和導彈尾焰的紅外探測器,一旦發現來襲導彈目標信息,迅速分析目標參數,結合武器數據庫進行軌跡預測和彈著點預測,將信息分發至天基激光攔截器和陸海基火力攔截器,力求在助推段將導彈攔截[11]。

系統與中段跟蹤紅外系統、美國本土導彈防御總部和宙斯盾指控C2BMC系統信息共享,給予宙斯盾系統足夠的時間窗口,將SPY-1D預警雷達開機時間延遲到最后,保證火控系統不易遭到攻擊。

2)目標跟蹤識別

DSP凝視衛星由于其性能原因對導彈飛行中段的持續跟蹤能力不足,因此將目標信息“接力”至STSS空間偵搜系統,繼續保持全程跟蹤定位,進一步精確彈著點區域,通過美國本土導彈防御總部將目標信息傳輸至宙斯盾系統,做好攔截準備。

3)火力制導攔截

來襲彈道導彈一旦進入攔截射程內,SPY-1D相控陣雷達開機,對目標信息進行跟蹤識別,根據前期衛星預測的飛行軌跡,對目標進行分選,確定最有威脅的目標實施攔截,期間對標準-3型攔截彈持續制導,修正目標位置信息直到末段導引頭開啟自主攔截[12]。

4)毀傷效果評估

第一波次攔截彈在宙斯盾系統制導下進行攔截,雷達在彈體引爆后持續探測并進行毀傷評估,判斷是否需要進行第二次攔截以及進行后續攔截方案規劃。

5 系統防御能力分析

通過對航母編隊防御過程的了解分析,整個防御系統作戰能力具有以下幾個特點。

1)目標發現能力強

天基衛星系統采用多軌道組網模式,利用不同軌道衛星特點,高軌衛星發現目標,中低軌衛星探測和跟蹤識別,保持目標同時暴露在3顆以上的衛星視野中,確保了目標參數獲取的精度,大大降低了虛警概率。整個系統采用高容量數據鏈路傳輸,多衛星協同避免了地面站各種不確定因素導致效率的降低。而宙斯盾系統使用的SPY-1D相控陣雷達有效偵搜距離達到460km,具有更寬的視角,配合E2C預警機對臨低空飛行導彈有超視距捕獲的能力[13~14]。

2)分系統協同能力強

在整個防御系統中,分系統之間能力分工有部分重疊融合,使得整個系統容錯率大大提高。在單系統作戰能力失效后,其他分系統繼續保持工作狀態,使系統抗干擾抗毀傷能力有了提高。在CEC網絡整體指控下分工完成作戰任務,協調能力強,冗余過程少。

3)多層火力攔截能力強

航母編隊從發現來襲彈道目標開始即可實施攻擊,在導彈飛行的各個階段有多層次的攔截。天基激光武器可在導彈助推段實施毀傷,標準-3型攔截彈對中段大氣外導彈實施攔截,標準-6以及密集陣艦炮可在大氣內的再入段實施攔截。多層攔截保障母艦實施作戰行動。

6 結語

盡管航母戰斗群具有完善的防御系統,但從組織架構和作戰體系層次來看,艦艇數量眾多,衛星特征明顯,易被發現;作戰半徑大,對后勤補給需求程度高;防御系統攔截能力有限,懼怕飽和攻擊。隨著技術的發展,也并不是牢不可破的。進一步研究反艦彈道導彈體系突防的戰技術策略是提高我軍反介入能力的關鍵之處。