網電對抗裝備戰場搶修器材需求SD模型研究?

李曉星 陳 玲 袁學華 許有武

(國防科技大學 合肥 230037)

1 引言

網電對抗裝備在未來信息化戰爭中的作用越來越明顯[1],由于未來信息化戰爭爆發時間短、對抗強度大、破壞性強,這就決定了戰爭對戰場搶修的時效性越來越高,對搶修維修器材品種數量的需求越來越精準,因此研究未來信息化戰爭條件戰場搶修器材保障規律,實現裝備器材的精確化保障,保障網電對抗裝備最大程度地發揮作戰效能,具有重要的意義。

2 戰場搶修的基本流程

滿足戰場搶修的器材需要是戰時網電對抗裝備維修器材需求的直接動因,因此研究維修器材需求必須從戰場搶修的過程著手分析。

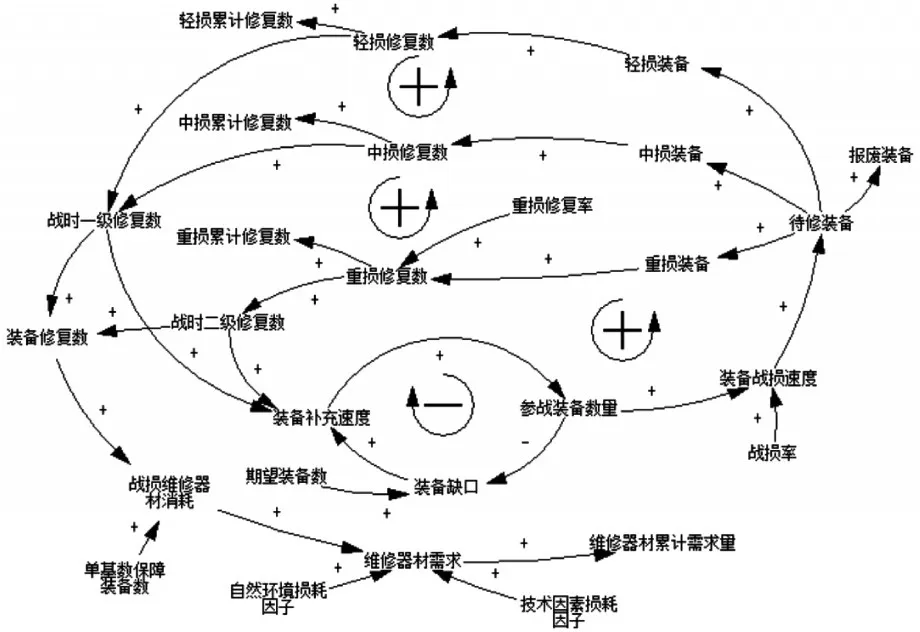

戰場搶修由戰場損傷評估(Battlefield Damage Assessment,BDA)和戰場損傷修復(Battlefield Damage Repair,BDR)兩部分組成,其中,BDA是BDR的前提和基礎[2~4]。戰場搶修按照先評估后修復的思路,首先應確定網電對抗裝備的損傷程度,對于輕損和中損的裝備以現場實施戰時一級修理為主;針對重損裝備應后送到后方基地實施戰時二級修理[5~6],報廢裝備脫密處理后拋棄,因裝備報廢或重損裝備后送造成裝備缺口,因此應及時申請補充裝備。戰場搶修實施過程[7~8]如圖1所示。

圖1 搶修策略與實施過程

3 戰場搶修器材需求影響因素分析

戰場搶修戰損裝備所消耗的器材量決定裝備維修器材需求量。裝備受擊戰損、技術損壞和自然損壞是引發戰時裝備維修器材消耗的直接影響因素,其中受擊損壞約占裝備總損壞數的80%,技術損壞和自然損壞約占20%[8~9]。同時戰時網電對抗裝備的動員生產能力、運輸能力決定了戰時網電對抗裝備補給能力(速度),決定了網電對抗部隊的持續作戰能力,也間接決定裝備維修器材的需求。

4 戰場搶修器材需求預測的SD模型

4.1 系統假設

為方便研究和突出重點,對問題的部分因素與研究邊界作如下合理假設。

1)交戰過程中網電對抗裝備戰損率始終保持不變;

2)戰場搶修過程中保障資源(維修人員、維修器材)充足;

3)網電對抗裝備型號不做區分;

4)裝備損傷程度分布:輕度損傷8%,中度損傷18%,嚴重損傷35%,報廢39%;

5)輕損維修工作量0.5工時,中損維修工作量2工時,重損維修工作量12工時。輕損、中損裝備均為單人維修,維修時限分別為0.5h和2h,重損以三人小組開展搶修行動,即維修時限為4h,重損裝備的后送和前送均為 6h[5~6];

6)輕損、中損裝備的修復率為100%,重損裝備的修復率為70%;

7)單裝器材消耗標準是保障單臺套裝備所需要的維修器材的品種和數量[10~11]。

4.2 系統變量選取

基于戰場搶修策略和維修器材需求影響因素地分析,簡化次要因素,選取參戰裝備數量、期望裝備數量、裝備補充速度、裝備戰損速度、裝備待修數、裝備維修數、裝備修復數、報廢裝備數、輕損維修時間、中損維修時間、重損維修時間、重損后送時間、重損前送時間、戰損維修器材消耗、自然環境損耗因子、技術因素損耗因子和單裝基數標準等作為主要變量構建裝備維修器材需求預測SD模型。

4.3 因果關系分析

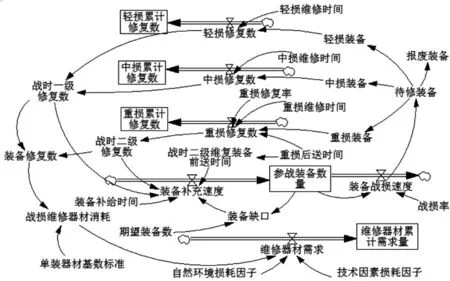

通過分析網電對抗裝備戰場搶修系統內部各要素之間的關系,可以得到如圖2所示的裝備戰場搶修的因果關系圖[12~14]。圖中箭尾元素對箭頭元素產生作用,“十”表示正相關關系,“一”表示負相關關系。

圖2 戰場搶修器材需求SD模型系統因果關系圖

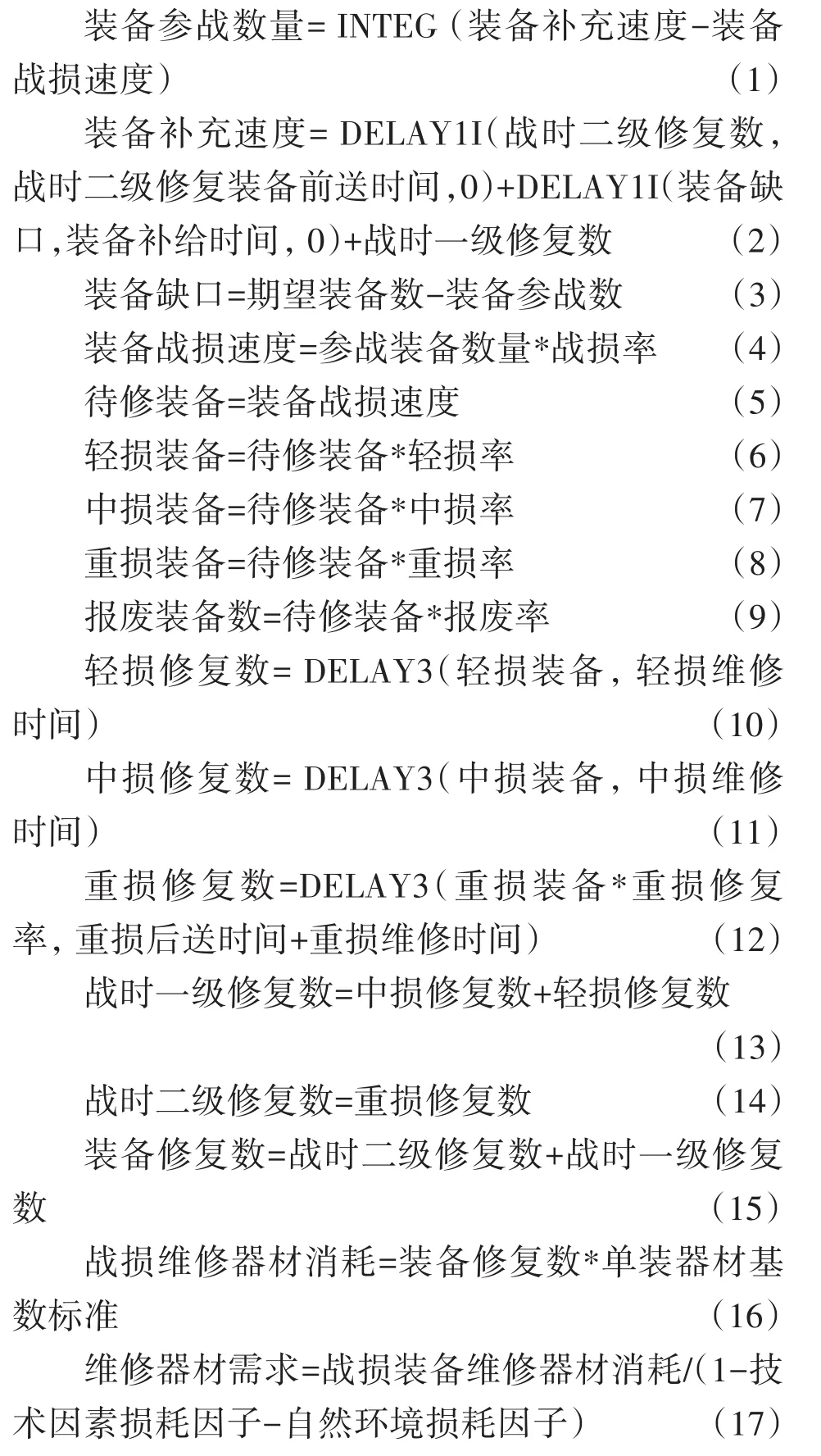

4.4 系統流圖建立

因果關系圖雖然能夠直觀地描述系統的反饋機制,但由于是粗略的定性描述,不能表示不同性質變量的區別,必須進一步運用定量化的系統流圖[12~14]來表示。在圖2基礎上繪制戰場搶修器材需求預測SD模型系統流圖,進而更精準地描繪戰場搶修器材需求預測SD模型系統反饋與控制機制,如圖3所示。

圖3 戰場搶修器材需求SD模型系統系統流圖

模型中5個狀態變量,6個速率變量,其他為輔助變量或常量。該系統流圖模型中涉及到的主要變量關系如下:

5 戰場搶修器材需求預測SD模型仿真分析

5.1 背景條件設定

對戰場搶修器材需求預測SD模型進行仿真實驗,首先應設定作戰背景和作戰條件。假設在某次戰役行動中某網電對抗旅對當面之敵實施偵察,某型參戰網電對抗偵察裝備數量60套,期望裝備數為100套。作戰方案不同,則網電對抗偵察裝備的部署位置、動員補給策略也不盡相同,進而裝備戰損率、裝備補給時間也不同。

5.2 仿真實驗及結果分析

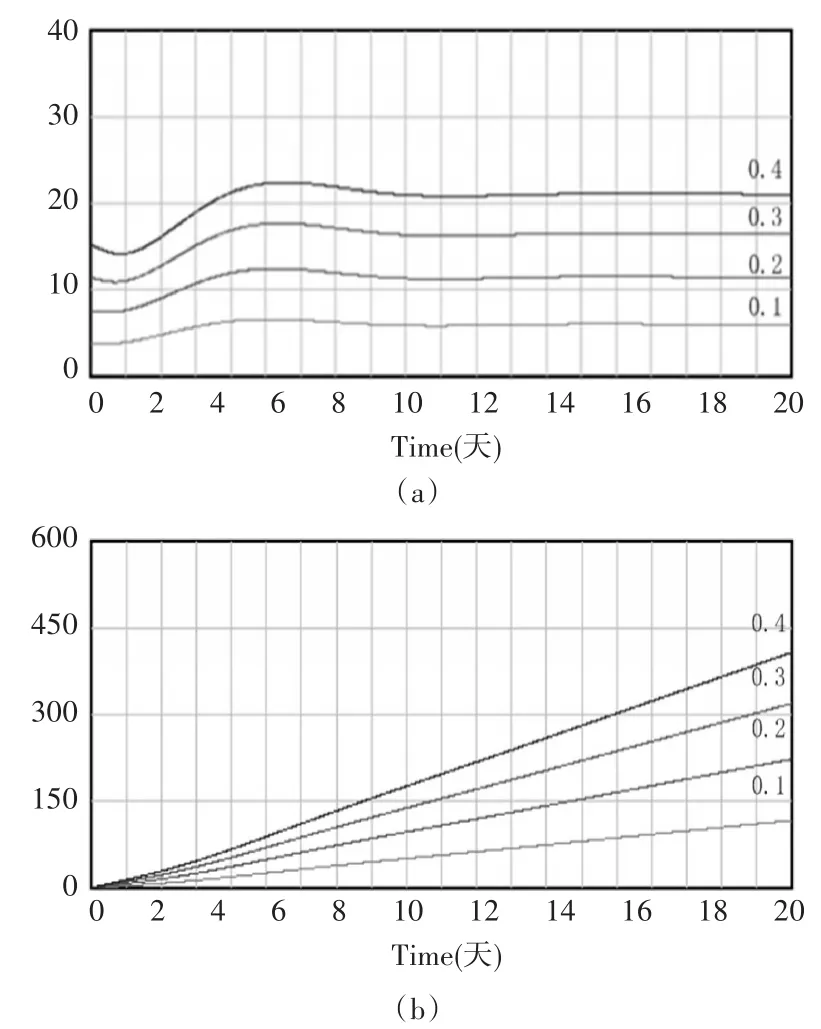

5.2.1 不同戰損率條件下維修器材需求預測

根據基本作戰背景,設定四種作戰方案的戰損率分別為0.1、0.2、0.3和0.4,裝備補給時間為兩天。作戰(仿真)時長為20天,仿真步長設置為0.1天。則通過SD模型仿真得到器材需求預測曲線如圖4所示。

圖4 不同戰損率條件下維修器材需求預測曲線

圖4橫坐標為作戰持續時間,縱坐標分別為維修器材需求(基數/天)和維修器材累計需求(基數[15~16])。仿真結果分析如下。

1)維修器材需求在不同的作戰階段變化有差異。如圖3戰損率為0.3的維修器材需求曲線,第1天器材需求為11基數/天,第3天為15基數/天,需求量變化較大;第10天開始器材需求為17基數/天趨于穩定。作戰初期,由于大量戰損裝備處于維修搶修越大狀態,導致器材需求波動較大;作戰中后期,搶修分隊維修保障能力的不斷提升,搶修效果逐漸顯現,器材需求趨于穩定。

2)裝備戰損率直接影響維修器材需求量。如圖3戰損率為0.1和0.3的維修器材需求曲線,第20天,戰損率0.1的器材需求為6基數/天,器材累計需求量為117基數;戰損率0.3的器材需求為16基數/天,器材累計需求量為407基數。裝備戰損率的增加,搶修任務加重,維修器材需求量增加。

5.2.2 不同裝備補給時間條件下維修器材需求預測

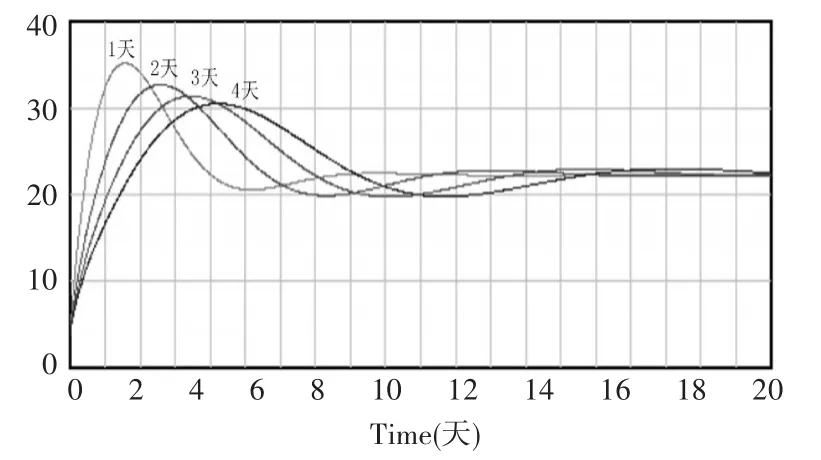

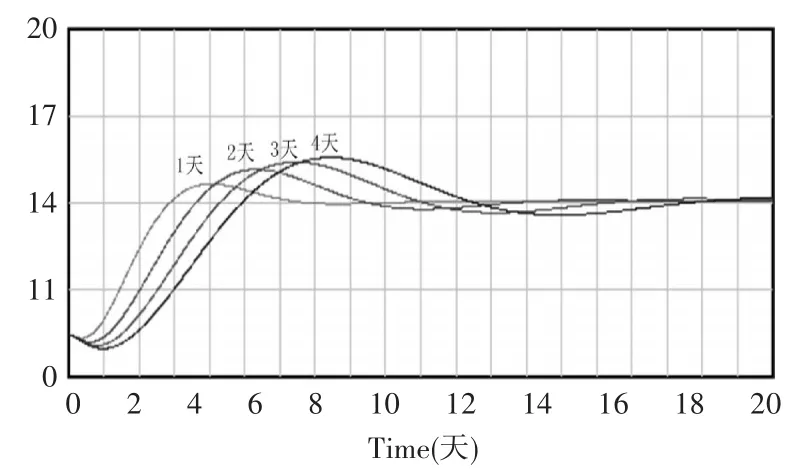

根據基本作戰背景,設定四種作戰方案的裝備補給時間分別為1天、2天、3天和4天,則通過SD模型仿真得到裝備補給速度預測曲線和器材需求預測曲線如圖5和圖6所示。

圖5 不同裝備補給時間條件下裝備補給速度預測曲線

圖6 不同裝備補給時間條件下維修器材需求預測曲線

仿真結果分析如下。

1)裝備補給時間直接影響裝備補給速度。如圖5所示,裝備補給時間為1天,則第1.6天裝備補充速度達到峰值35套/天,第7天裝備補充速度趨于穩定約為22套/天;裝備補給時間為4天,則第4天裝備補充速度達到峰值40套/天,第15天裝備補充速度趨于穩定約為22套/天。基于整個作戰過程裝備補充速度曲線呈現出作戰初期變化幅度大、作戰中后期逐漸趨向穩定的特點,可得裝備補給時間延時了裝備補給速度。

2)裝備補給時間延時滯后器材需求。如圖6所示,裝備補給時間1天,則第3.7天維修器材需求達到峰值約15基數/天,第8天維修器材需求趨于穩定約為14基數/天;裝備補給時間4天,則第7.4天維修器材需求達到峰值約16基數/天,第17.5天維修器材需求趨于穩定,約為14基數/天。裝備補給時間影響后續裝備的補給速度,直接影響實際參戰裝備數量,直接影響部隊戰斗力的生成。由于直接影響參戰裝備總數,在戰損率恒定的情況下,客觀上將間接影響戰損裝備數量,進而延時滯后維修器材需求。

6 結語

戰時網電對抗裝備器材保障是網電對抗部隊完成未來聯合作戰任務的重要保障,精準預測戰場搶修網電對抗裝備器材的品種和數量,是確保網電對抗裝備保障精確化的客觀要求。本文將系統動力學方法引入到網電對抗裝備戰場搶修器材的需求預測,通過因果關系分析,有效地展現戰場搶修器材需求預測SD模型系統中諸多因素相互關聯、相互影響的復雜關系。通過構建系統流圖進行仿真實驗,研究了裝備戰損率、裝備補給時間對戰場搶修器材需求預測SD模型系統帶來的影響。以上研究成果有助于深入認識戰場搶修器材預測SD模型系統的運行機理,也為實現戰時器材的精確化保障提供了參考,具有一定的理論和現實意義。