那人那山那紅星

白永琪

在獨自靜默的時候,我的記憶深處總會泛起這樣一幅溫馨的畫面:兒時的我伴著清脆的放學鈴聲沖出校門,門外是一排蒼勁繁盛的榕樹,夕陽被樹葉剪碎落在地上,斑斑駁駁。榕樹掩映的墻面上是一幅脫落了紅漆的宣傳畫,畫面是毛主席側身像,下面的兩行大字依稀可見,“童心永向黨,學習助成長”。轉眼間我已是一個青年,而我們的黨也走過了充滿荊棘與榮光的百年征程。

對黨的最初印象源自童年的獨特體驗,是質樸的、具體的。小時候最愛去姥姥家玩了,一進院門我就嘰嘰喳喳地大呼小叫起來,歡脫地活像一只小鳥,姥姥倒騰著一雙并不靈活的腿腳笑瞇瞇迎出來,牽著我的手走進堂屋,堂屋柜子的正中擺放著一尊白瓷質地的毛主席半身像。每當我要擺弄這個稀罕物件時,姥姥總是及時制止:“可不敢動,打壞了咋辦。”我疑惑地問:“這玩意兒很值錢嗎?”“不是值錢,這是毛主席,要是沒有毛主席咱還在舊社會了,你就沒有糖蛋蛋和餅干吃。”姥姥用她缺了幾顆牙的唇齒不緊不慢地說道。哦!我明白了,毛主席讓我們過上好日子了,我才能有糖蛋蛋和餅干吃。再次端詳起這尊塑像,我發現毛主席微笑著,揚著腦門,和我姥爺一樣慈眉善目。

高考結束的那個蟬鳴聒噪的夏天,我報名參加了“重走長征路”的夏令營,從韶山到井岡山再到延安,尤其是井岡山的行程讓我對黨有了明晰的體認。在井岡山的革命紀念館里,陳列著的不是輝煌尊貴的展品,而是一件件掛滿斑斑銹跡的步槍和大刀、長矛甚至是鐮刀。正是這些簡陋的作戰工具締造了一個紅色新中國,它們靜靜地躺在紀念館的絲絨布上,無言講述著一個黨在血水里、淚水里浸染著的辛酸過往和那一代人骨子里的堅韌。

大學一年級的那個暑假,一身風塵的我把行李箱放下后便直奔我姥家,姥姥拄著拐依舊在門口迎著,張嘴微笑一副潔白瓷實的假牙和滿是褶皺的臉很是不相稱,但問長問短的口吻十幾年未變,進入堂屋最顯眼的還是那尊毛主席像,锃亮潔白,歷久彌新。得知我已經提交了入黨申請書時,我姥笑著說:“那你得好好表現,以后就是毛主席的戰友了。”看到我的白色T恤上的口袋開線了,姥姥拿出針線盒,戴著花鏡幫我縫好了,在接口處還用紅線綴上了一顆小小的紅星。我姥一輩子不識字,但她對我的期望崇高而又樸素,聽黨話,跟黨走,紅星在胸口。

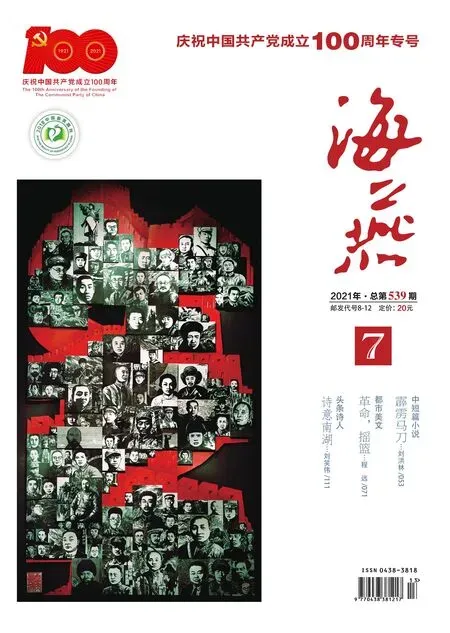

在黨的百年華誕之際,我光榮入黨了,成了姥姥口中的毛主席的戰友,胸前的那顆紅星還會伴隨著我一路前進,奔赴星辰山海。