快速模擬紡織品防透性的測試方法

李友祥,呂文泉,梁顏玲,張子怡,耿彩花

(1.魯泰紡織股份有限公司,山東淄博255100;2.山東輕工職業學院,山東淄博255300;3.德州學院,山東德州253023)

0 引言

織物的防透視性是指在可見光照射條件下,由于織物的視覺屏蔽作用而使被遮蓋的人體或內衣不能夠被外界所觀察清楚的性能[1-2]。常規的服裝一般都要求具有較好的防透視效果,尤其在一些特殊場合或特殊環境下的工作人員,如海軍、空軍等,除需使用防透性效果好的面料外,對服裝的防透視性要求更高。近年來,由于服用紡織品逐漸趨向于功能化和輕薄化,其防透性不足的問題也逐漸凸顯出來[1,3]。目前,對紡織品遮蔽效果的檢測或評價方法可借助分光光度計測其遮蓋率或利用灰色樣卡評級分析法進行。

分光光度計測遮蓋率,是利用儀器從光波能力透過程度來評價防透性能,但此方法不能真實反映間隔織物后的圖像清晰程度,且分光光度計價格昂貴,一般服裝廠和銷售店并未配置分光光度計,消費者更不可能有機會使用,普遍推廣性較差。采用GB/T 250—2008《灰色樣卡》對織物遮蓋性能進行測試,或通過觀察透過織物所顯現的樣卡中各遮蔽等級下字母E的缺口方向來感觀面料遮蓋效果的評定方法,操作簡便,但所采用的灰色樣卡和樣卡字母E顏色比較單一,且不同顏色的面料對各種顏色的遮蓋程度不一,因而并不能準確反映人體穿著各種顏色內衣的防透效果。顏色可分為有彩色和無彩色,其中灰色和黑色均屬于無彩色。由于同透明度的不同顏色對眼睛的刺激感官度明顯也不同,因而對于彩色產品的判定并不合理。另外,采用灰色樣卡進行評定時,將試樣放在灰色樣卡上,用遮擋板同時遮住1級處試樣,并與另一個灰卡的各個級別相比較,通過相同面積大小的透過觀感色差與灰卡某個級別的色差對照來評定級別,操作較為麻煩。由于服裝店內并無可直觀檢測各種顏色背景穿著下的透視性工具,消費者在購買輕薄服裝看透視效果時,常將服裝面料遮在手上觀看透視程度,或搭在某顏色物體上比較透視程度。因而,利用紅、黃、藍三原色對色彩的敏感性,且紅、黃和藍三原色可以拼混出所有顏色的特點,在充分考慮遮蓋率、色彩、透明度的影響前提下,選用紅、黃、藍和中性灰4種顏色自制防透性彩色評定等級樣卡,易于觀察和評價,從而真實反映各種穿著背景下的遮蓋效果,所得數據便于生產者和普通消費者理解。

1 試驗部分

1.1 試驗原理

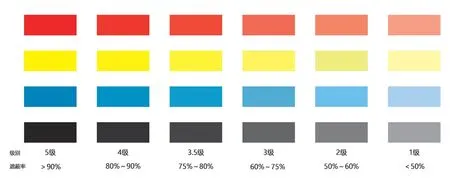

彩色防透評級樣卡由每列深度相同的4種顏色和每行深度不同的同一顏色6個級別組成,其中:1級最深,5級最淺,中間顏色級別深淺逐級遞減,即1、2、3、3.5、4、5級。評定時,將試樣放置在評級樣卡上,由低級依次向高級觀看,在至少3種顏色看不出色光時確定為防透級別。

1.2 設備與儀器

色牢度評級箱、電子測配色儀。

1.3 測試方法

1.3.1 防紫外線測定

防紫外線的測試參照GB/T 18830—2009《紡織品 防紫外線性能的評定》執行,并用UPF值表征結果。

1.3.2 透氣性的測定

透氣性的測試參照GB/T 5453—1997《紡織品織物透氣性測試方法》執行。

1.3.3 厚度的測定

厚度的測試參照GB/T 3820—1997《紡織品和紡織制品厚度的測定》執行。

1.4 試樣

每個樣品分別選取兩個測試樣,尺寸至少為10 cm×25 cm。其中,多色試樣需每個顏色分別測試。

1.5 評級樣卡制作

用電子測配色儀測試遮蓋率,并結合表1遮蓋率確定所對應的級別進行評級。依據遮蓋率等級制作彩色防透性評級樣卡,采用電腦設計顏色的不透明度數據是經過多次試驗,同電腦測配色測的遮蓋率具有完全對應的關系,其制作要求按表2執行。評級樣卡中各個級別的不透明度為:1級紅、黃、藍和中性灰4種顏色的不透明度均為2%~4%;2級不透明度為5%~7%;3級為8%~10%;3.5級為13%~17%;4級為18%~22%;5級為23%~27%。

表1 防透性等級對應遮蓋率

表2 評級樣卡各等級制作要求

制作彩色防透評定樣卡時,要先確定RGB值,如紅色5個等級顏色的截取(見圖1),其中:紅色5級的不透明度為25%,顏色最深;紅色1級的不透明度為3%,顏色最淺。最終,制作的完整的彩色防透性評級樣卡(圖2),消費者可自行打印使用。

圖1 顏色截取示意圖

圖2 彩色防透評級樣卡

1.6 試驗[4]

將評級樣卡45°角平放在標準光源箱,把試樣放置在評級樣卡上,自然放平。入射光與樣品表面呈45°角,觀測方向大致垂直于試樣表面(若沒有標準光源,可以北半球用北空光照射,南半球用南空光照射,或用600 lx及以上等效光源)。

通過目測判斷,以能清晰判斷評級樣卡上4種顏色最低級數為起點,初步確定等級范圍。再對下一級進行觀察,逐行往下,直至3種顏色的色度、色調無法確定或只看出一種顏色的色度、色調,這一級為防透等級。根據觀察結果,記錄好防透等級,并對另一塊同等試樣進行評級和記錄,記錄最低級別(通常直接接觸皮膚紡織品,通常≥3級即可)。每個測試樣至少由兩名檢測者分別評級,取檢測者所有試樣的平均值作為防透級別(精確至0.1級)。

2 試驗實例與分析

2.1 紡織品緊度對防透性的影響

采用白底淺藍條純棉平紋色織面料,經緯紗規格均為11.7 tex,經密為354根/10 cm,緯密為276根/10 cm,經向緊度為44.8%,緯向緊度為34.8%,總緊度為64.0%。按上述1.6條款測試,結果由3人同時評級。改善前,防透等級分別為2.5級、2.5級、2.5級、2.0級、2.5級、2.5級,平均值為2.4級,達不到夏季服裝要求防透等級3級的要求。隨后保持經密不變、緯密改為315根/10 cm后,緯向緊度變為39.8%,總緊度為66.7%,防透級別由2.4級提高到3.0級,而且6個試驗數據均為3.0級,數據客觀穩定。同時,防紫外線指數UPF值也有所改善,由7.49變為8.53,面料厚度由0.246 mm變為0.248 mm,透氣性由743 mm/s變為722 mm/s,整體面料指標和布面風格同原布樣差別不大,均滿足夏季穿著要求。

采用GB/T 250—2008《灰色樣卡》進行評級的測試方法具體為:將放大的1級色差標準灰卡45°角放在標準光源箱內,把測試樣平放在樣卡上,觀察透過織物所顯現的灰卡色差級別,再對照相同的灰色樣卡來評定織物的遮蓋性能,同樣3人評級。改善前防透結果分別為:1.5級、2.0級、2.5級、2.0級、3.0級、2.5級,平均值為2.25級;而采取措施改善后的結果分別為:1.5級、1.5級、2.0級、2.5級,3.0級、3.0級,6個結果平均值為2.25級。可以明顯看出:由于評級樣卡僅為灰色時對色彩不敏感,故只采用灰色樣卡進行評級時,人員間評級結果差別較大;增加緊度后,在成品面料的防紫外線指數、面料厚度以及透氣性均有所改變的情況下,防透級別理應提高,但是實測級別未有改善,反映出灰色樣卡評級測試方法的不穩定性、不精確性。另外,灰色樣卡評級時,試樣覆蓋1級色差標準灰色樣卡后,所呈現的程度再對照另一個標準灰色樣卡評級,程序復雜,容易產生評級偏差。

可見,參照上述1.6條款方法,在同一個等級中有3種顏色的色調無法確定時,此等級就為防透等級,操作簡單,一目了然。

2.2 防透助劑對防透性的影響

2/1斜紋組織的淺粉色斜紋純棉面料,經緯向均為8.3 tex單紗,經密為59根/10 cm,緯密為51.2根/10 cm,總緊度為71.7%,消費者反饋防透效果差。在常規整理工藝基礎上,浸軋北京潔爾爽高科技有限公司的防透助劑SHELL 30 g/L、固著劑SLT 30 g/L后有所改善,防透級別由3.1級提高到3.5級,防紫外線指數UPF值由21.73提高到28.89,面料其他指標、風格同原布樣差別不大,均達到客戶要求。

采用E型評級樣卡評定防透效果,兩人評定改善前的結果分別為:3.0級、3.0級、3.0級、3.5級、3.25級、3.5級,平均為3.2級;而采取措施后的面料所測防透級別分別為3.0級、3.0級、2.5級、3.25級、3.75級、3.5級,平均值為3.2級。同緊度改善一樣,加防透助劑改善前后最終級別差別不大,但2人員的評級結果差別較大,主要是由于黑色樣卡對粉色等色彩不敏感,不易判斷缺口方向。可見,采用E型評級樣卡的測試方法也不穩定、不精確。

2.3 紡織品顏色對防透效果的影響

選取同組織規格、同時整理、不同顏色的2/1斜紋組織的面料6塊,經緯向均為8.3 tex單紗,經密為63根/10 cm,緯密為51.2根/10 cm,總緊度為71.7%,顏色分別為粉色、淺黃、深棕黃、棕綠、淺藍、灰色。根據上述1.6條款方法分別進行測試,測試結果見表3。此外,對6種顏色面料的防紫外線、透氣性、厚度的比較結果詳見表4。

由表3和表4可知:在組織規格相同情況下,顏色對紡織品的透氣性、厚度基本無影響,但顏色對紫外線的防護影響較大,對防透性和防紫外線性能影響非常大;深色、艷度差的面料防透效果和防紫外線效果均較好。用自制彩色防透性樣卡測試的防透性同防紫外線的相關性高達0.91,充分說明用自制彩色防透性樣卡的主觀評定同防紫外線結果相關性非常強。因此對于特殊用途的面料,可以通過改變面料顏色來提高面料防透效果和防紫外線效果。

表3 不同顏色試樣防透性測試結果 級

表4 不同顏色面料防紫外線、透氣性和厚度的對比結果

綜上所述,面料或服裝在所用原料相同的條件下,其防透等級可通過改變織物的面密度、緊度或覆蓋系數及添加含高折射率成分的防透助劑進行改善。當輕薄面料防透級別≥3級、遮蓋效果較好時,可以用于開發夏季襯衣、裙裝、防曬面料等;當面料的防透級別<3級、防透效果較差時,可以通過調整織物密度、緊度及整理添加防透助劑等方法進行一定范圍的改善。

3 結論

(1)采用不同透明度和遮蓋率的紅、黃、藍及中性灰色的多色防透評級樣卡要比灰色樣卡和E型評級樣卡的直觀性強、穩定性好、精確度高、重現性好,適用于各種面料、各種顏色防透效果的檢測。

(2)該法可更直觀、更準確地模擬紡織品在各種穿著背景下或環境下的遮蓋效果,用于評價紡織品的遮蓋能力。此外,為便于觀察和評價,使用者可直接用彩色打印機打印出彩色樣卡。對于評價所得的數據,也便于生產者和普通消費者的理解。試驗方法操作簡單方便,便于生產企業根據測試情況調整防透整理工藝,利于收貨方或消費者進行防透效果評價。

(3)在紡織原料相同情況下,防透效果受紡織品的組織緊度、顏色的影響較大,可以通過調整織物密度、緊度及整理添加防透助劑等方法進行一定程度的改善。