基于文獻計量學的植物保護學科發展態勢分析

鄒亞飛 孫爻 田芳等

中圖分類號:S4 文獻標識碼:A DOI:10.16688/j.zwbh.2021237

2013年,中國農業科學院啟動實施科技創新工程,以“服務產業重大科技需求、躍居世界農業科技高端”為使命,著力打造“世界一流農業科研團隊和科研院所”為目標,突出體制機制創新,進一步提高了科技創新活力和創新效率。在創新工程帶動下,植物保護學科進一步調整優化,建立了植物保護學科集群,明確了重點研究方向和目標定位,在全院范圍內組建了28個科技創新團隊,協同開展科技創新,強力推動了植物保護學科快速發展。植物保護學是研究植物病害、蟲害、雜草、鼠害等有害生物的生物學特性和發生危害規律及其與環境因子的互作機制,以及監測預警和防控技術的一門綜合性學科。隨著社會文明程度的不斷發展,國民對農產品質量安全和生態安全的要求越來越高,因此,社會對植物保護學科及植保帶來的問題越來越關注。“十三五”以來,我國植物保護學科基礎理論研究、高新技術研究與應用以及關鍵技術創新及應用等方面均取得了一批重大研究成果和突破性研究進展,提升了我國的自主創新能力,有效控制了農作物主要有害生物危害,為保障我國生態安全、生物安全、糧食安全和農產品質量安全提供了理論和技術保障。

文獻計量學能夠基于真實數據,全面解讀該學科領域研究熱點及科研產出情況,并且能夠預測學科的發展趨勢。目前,利用文獻計量學對國際植物保護學科中的發文量、重點國家、高發文機構和高發文期刊等相關研究未見報道。本文通過科睿唯安(Clarivate Analytics)的Web of Science(WOS)核心數據庫中Science Citation Index Expanded(SCIE)子庫數據,對2010年—2019年國際植物保護學科的文獻進行統計分析,采用Journal Citation Re ports(簡稱JCR)、ESI等文獻計量分析指標,利用Derwent Data Analyzer(DDA)、SWOT等分析工具,分析重點國家和高發文機構的研究產出和影響力,評估發文機構優勢、劣勢及核心競爭力,為發文機構提供參考和借鑒,促進植物保護學科持續發展。

1研究方法和數據來源

1.1數據來源

本研究數據來源于科睿唯安Web of Science(WOS)核心合集數據庫中的Science Citation Index Expanded(SCIE)字庫數據。按照植物保護學科下6大學科領域分別設置主要檢索詞進行檢索,農作物病害(72個檢索詞),農作物蟲害(152個檢索詞),雜草鼠害(101個檢索詞),農業生物安全(84個檢索詞),生物防治(40個檢索詞),化學防治(101個檢索詞)。文獻類型為所有文獻類型。數據采集時間跨度是2010年—2019年。

1.2研究方法

利用文獻計量學方法對2010年—2019年期間,國際植物保護學科發文量、重點國家、高發文機構和高發文期刊等進行統計分析,利用Derwent Data Analyzer(DDA)分析工具,進行數據及機構的清洗和篩選;利用SWOT軟件分析工具,評估發文機構優勢、劣勢及核心競爭力。

2植物保護學科研究現狀分析

2.1植物保護學科總體發文分析

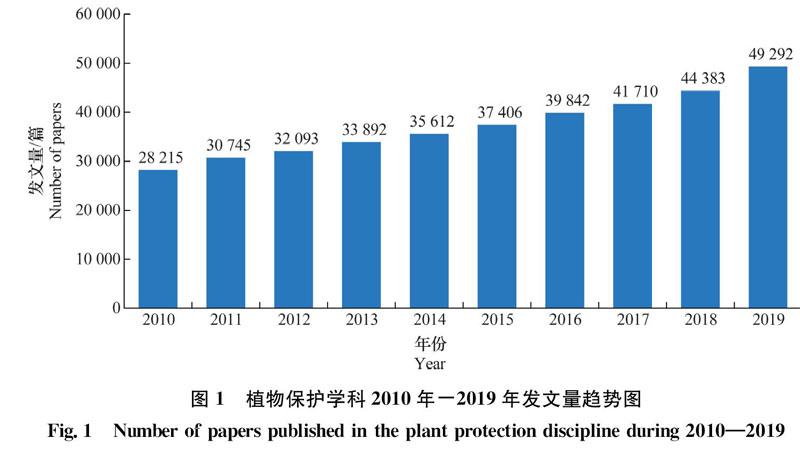

通過對2010年—2019年SCI引文數據庫檢索,國際植物保護學科年度發文分布情況見圖1。結果顯示,該學科論文發文量2010年為28215篇,10年間大體呈現平穩增長趨勢,至2019年達到49292篇,增長了74.70%。2010年至2019年的年發文量增長率分別為8.97%、4.38%、5.61%、5.07%、5.04%、6.51%、4.69%、6.41%和11. 06%,平均增長率為6.42%。說明10年間國際植物保護學科的研究一直比較活躍,植物保護學科的研究受到各國研究機構和研究人員的高度重視。

2.2重點國家發文分析

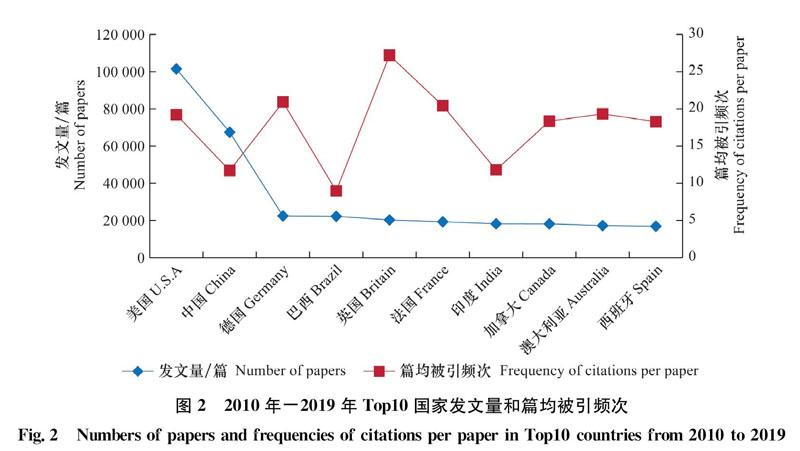

通過對2010年—2019年SCI引文數據庫檢索,采用DDA軟件進行數據清洗和分析,篩選出2010年—2019年期間發文量Top10國家,包括美國、中國、德國、巴西、英國、法國、印度、加拿大、澳大利亞、西班牙。2010年—2019年,植物保護學科Top10國家發文量和篇均被引頻次情況見圖2。結果顯示,美國發文量排名第1,高達101459篇,中國的發文量排名第2,為67 416篇,約占發文量Top10國家發文總量的20. 84%。中美兩國的發文量之和占Top10國家發文總量的52.21%,超過半數。說明中美兩國在植物保護學科領域研究活躍程度較高。國家篇均被引頻次在一定程度上反映了國家科學研究的影響水平。在發文量Top10國家中,英國的篇均被引頻次排名第1、德國第2、美國第5、中國第9。由此可見,雖然中國在植物保護學科領域研究活躍度較高,但發文整體影響力水平有待提升。

2010年—2019年,植物保護學科Top10國家發文量趨勢見圖3。中國和美國的年均發文數量一致保持較高的水平,尤其是中國年均發文數量增長更為明顯,并在2019年中國發文量反超美國,一躍成為年度發文量第1名。某種程度上說明中國植物保護學科發展異常活躍,各研究機構和研究人員對植物保護學科發展高度重視。

采取二維圖方式展示植物保護領域發文量Topl0國家論文生產力和影響力(發文量和篇均被引頻次)SWOT分析,直觀了解不同國家大致類型對比,從而能更好地了解中國與其他各國的差距和優勢所在。SWOT分析基于內外部競爭態勢的分析,通過將研究對象的優勢(strengths),劣勢(weaknesses),機遇(opportunities)和威脅(threats)以矩陣形式排列,再各自匹配分析,從而得出系列結論。如圖4所示,依據Top10發文量國家平均發文量和篇均被引頻次將Top10國家分到4個象限,即SO、WO、ST、WT象限。美國處于SO象限,發文量和篇均被引頻次均高于平均水平,屬于優勢國家。中國獨處于ST象限,發文量高于平均水平,但是篇均被引頻次略低于平均水平。從生產力來看,中國植物保護學科論文產量較高,但是從影響力角度來看,在同行研究人員中的研究認可度不高。總體上,中國植物保護學科發展需要發揮學科活躍程度高,發文量高的優勢,同時提高發文質量和影響力。

2.3重點機構發文分析

采用DDA軟件進行數據清洗和分析,統計2010年-2019年期間國際植物保護學科發文量排名在Top10的機構,見表1所示。發文量Top10機構中有4家美國機構,2家中國機構,2家法國機構,1家西班牙機構和1家阿根廷機構。美國農業部、加利福尼亞大學和中國科學院發文量排名前3位,中國農業科學院發文量排名第6位;加利福尼亞大學、法國農業科學院篇均被引次數排名前兩位,中國科學院篇均被引次數排名第6位,中國農業科學院排名第9位。數據顯示,中國科學院和中國農業科學院是國內植物保護學科重要研究機構,科研生產力水平相對較高,但發文影響力水平相對較低,特別是中國農業科學院篇均被引次數僅略高于國內植物保護學科篇均被引次數11. 70,發文影響力水平有待提高。

針對發文量Top10發文機構進行SWOT分析,結果見圖5。結果顯示,加利福尼亞大學和法國國家科學研究中心處于SO象限,發文量和篇均被引頻次均高于平均水平,屬于優勢機構。中國科學院和美國農業部處于ST象限,屬于需要發揮優勢,回避風險和威脅的機構。中國農業科學院處于WT象限,發文量和篇均被引頻次均低于Top10發文機構的平均水平,屬于需要減少劣勢,回避威脅的機構。

2.4重要來源期刊分析

通過對2010年—2019年SCI引文數據庫檢索,篩選出植物保護學科內發文量前Top10的期刊,見表2。在Top10高發文期刊中美國占據5席,英國占據3席,瑞士2席。

2.5重要發文資助機構分析

對2010年—2019年發文資助機構檢索,根據資助發文量排名,Top10發文資助機構信息見表3。資助發文量Top10機構中美國4個,巴西2個,中國、歐洲、日本和加拿大各1個。國家自然科學基金委員會資助發文量為37058篇,是植物保護學科領域Top10發文資助機構中資助發文量最多的單位。2010年—2019年,國內植物保護領域發文67416篇,54.97%的科研論文來自國家自然科學基金委員會資助。由此可見,國家自然科學基金項目對植物保護學科基礎研究方面發展起到了巨大的推動作用。

3討論

本文通過利用Web of Science(WOS)核心數據庫中的Science Citation Index Expanded(SCIE)子庫數據對國際植物保護學科領域的相關文獻進行檢索,采用文獻計量學方法對發文量、重點國家、高發文機構和高發文期刊等指標進行分析,總結了植物保護學科近10年科技論文發展態勢。

從植物保護學科總體發文情況來看,近10年,植物保護學科發文量一直呈現上升勢頭,年均增長率為6.42%,科學研究一直比較活躍,植物保護學科的研究受到各國研究機構和研究人員的高度重視。從重點發文國家和機構分析來看,中國已躋身植物保護學科領域Top 10發文國家,發文量一直保持高速增長態勢,2019年發文量甚至超過美國;中國農業科學院位列植物保護學科領域Top10發文重點機構,可見中國農業科學院在中國植物保護學科領域研究異常活躍,且生產力水平相對較高。盡管中國已躋身植物保護學科領域Top10發文國家,但SWOT分析顯示,中國處于ST象限,篇均被引頻次低于平均水平,發文整體影響力有待提升。中國農業科學院SWOT分析顯示,中國農業科學院處于WT象限,發文量和篇均被引頻次均低于重要發文機構的平均水平,可見中國農業科學院發文影響力和生產力水平都與高水平發文機構還有不小差距。通過2010年—2019年植物保護學科SCI發文情況分析顯示,不管是中國,還是中國農業科學院等發文機構,發文量都躋身Top10重要發文國家(機構),但發文影響力均顯不足,存在發文重數量和輕質量的現象。

相比較SCI發文情況,近年來隨著我國對科學研究的投入逐年增加,中文科技論文發文數量和質量也逐年上升。如在科學基金資助下,2018年—2020年中文科技論文發文數量逐年增加,與2018年相比,2020年中文科技論文發文數量增長5.4%。2018年—2020年我國中文科技期刊影響力也逐年增加,與2018年相比,2020年我國中文科技期刊的平均綜合影響因子增長了21. 0%,平均綜合總被引頻次增長了6.8%。我國部分中文科技期刊的國際影響力已經達到較高水平,其在同等條件下測算出的影響力引證指標數值超過了部分進入國際知名數據庫的同類英文科技期刊。

論文是衡量學術成就和科研成果的重要依據,SCI則是國內外廣泛使用的科技文獻索引系統,在各國都被作為一項學術評價的重要參考指標。發表文章是自然而然和水到渠成的,但是為了發表文章而搞科研,把論文作為科研指揮棒就是本末倒置了胡。習近平總書記在2018年兩院院士大會上的講話中強調,“人才評價制度不合理,唯論文、唯職稱、唯學歷的現象仍然嚴重”,并多次強調“廣大科技工作者要把論文寫在祖國的大地上,把科技成果應用在實現現代化的偉大事業中”。2018年7月,中共中央辦公廳和國務院辦公廳印發《關于深化項目評審、人才評價、機構評估改革的意見》,2019年6月又印發<關于進一步弘揚科學家精神加強作風和學風建設的意見》,明確提出“破除唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項傾向”。科技部于2020年2月印發<關于破除科技評價中“唯論文”不良導向的若干措施(試行)》,明確指出“對于基礎研究類科技活動,注重評價新發現、新觀點、新原理、新機制等標志性成果的質量、貢獻和影響”。中國農業科學院積極響應習近平總書記和中央關于“破四唯”指示精神,在人才評價和機構評估中取消“唯論文”評價方式,積極倡導注重標志性成果的質量、貢獻、影響。并在“十四五”科技發展規劃中明確指出,必須要求依靠關鍵核心技術突破實現農業高質量發展,迫切需要科技創新方向由注重數量為主向數量質量效益并重轉變。