5種化學除草劑對薇甘菊防治效果及對其他植物的影響

宋雪 王輝 孫延軍等

中圖分類號:S 451.2 文獻標識碼:B DOI:10.16688/j.zwbh 2020239

薇甘菊是菊科假澤蘭屬Mikania Willd.多年生草質藤本,原產于熱帶美洲,現已廣泛分布于東南亞、太平洋等地區,是全球性分布的惡性雜草之一。薇甘菊具有有性繁殖和無性繁殖能力強、生長速度快、化感作用能力和克隆整合能力強、高光合潛力及強陽性等特性,因此能快速入侵新的生境。

為了遏制薇甘菊繁殖與擴散,國內外學者開展了一些防治薇甘菊的研究,包括人工清除、化學防除、植物替代控制技術及遮陰控制技術等。其中,化學防除具有操作方便,成本相對較低,見效快的優點,是薇甘菊規模化防治的重要技術組成部分。70%嘧磺隆水溶性粉劑(磺酰脲類除草劑)對薇甘菊殺滅效果極好,但其對土壤微生物影響較大,且在土壤中的殘留量多,持續時間長,易對蔬菜等作物產生藥害。70%2,4-滴微乳劑(苯氧羧酸類除草劑)對薇甘菊防除具有專一性,該藥劑對禾本科植物安全,但對大部分雙子葉植物可能造成葉斑、葉色變黃或畸形藥害。24%滴酸·二氯吡水劑具有內吸傳導性強的特點,施藥后被薇甘菊的葉片或根部迅速吸收,進一步使其枯死,但對其他植物有一定的影響,特別是對幼苗或1年生的桉樹影響較大。這些藥劑使用濃度較高,可能會造成嚴重的環境污染。目前,用于防治薇甘菊的除草劑僅僅達到了降低薇甘菊蓋度的效果,不能有效殺死薇甘菊莖節和土壤中的種子,會出現越防越多的現象。因此,研發適用于防治薇甘菊的新型除草劑迫在眉睫。本文選擇具有高效、安全、選擇性強等特點的5種含滅草松或吡啶類除草劑開展薇甘菊的防除試驗,旨在篩選出防除薇甘菊效果最好、劑量低且對其他植物藥害影響較小的除草劑,為科學有效控制薇甘菊提供依據。

1材料與方法

1.1試驗樣地概況

深圳市地處廣東省南部珠江三角洲地區,位于北回歸線以南。東臨大亞灣和大鵬灣,西瀕珠江口和伶仃洋,南邊深圳河與香港相連,北部與東莞、惠州兩城市接壤。薇甘菊于1984年在深圳首次發現,入侵后迅速建立種群并不斷向周邊區域迅速蔓延。2010年薇甘菊在深圳福田區的發生總面積為562.14hm2,2012年在深圳寶安區薇甘菊分布面積為1087 hm2。由于薇甘菊擴散速度快、繁殖能力極強,其蔓延趨勢依然沒有得到很好的控制。

試驗地位于深圳市南山區大沙河公園(113°57′36″E,22°33′20″N)和內伶仃島(113°48′01″E,22°25′圳蛇口大約9海里,西距珠海13海里,是面積最小的保護森林與野生動物類型的國家級自然保護區。該島雨量充沛,年均降雨2000 mm左右,降水集中在4月—9月。20世紀80年代末,薇甘菊傳人內伶仃島并在珠江口極速擴散,已經對當地的生態安全造成潛在威脅,亟須進行防除。

1.2試驗藥劑與處理

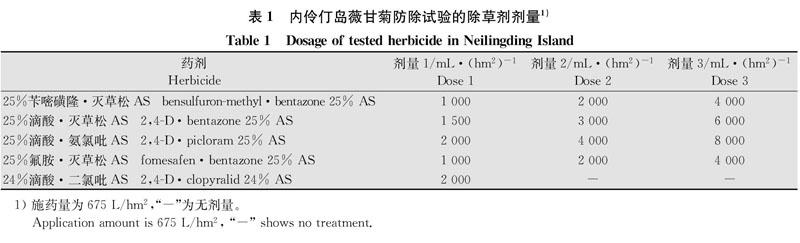

試驗藥劑為25%芐嘧磺隆·滅草松水劑(AS)、25%滴酸·滅草松水劑(AS)、25%滴酸·氨氯吡水劑(AS)、25%氟胺·滅草松水劑(AS),由西安近現代化學研究所提供。對照藥劑為24%滴酸·二氯吡水劑(AS),由江西天人生態股份有限公司生產。2017年6月,按照藥劑的推薦劑量,在內伶仃島分別設置了低、中、高處理劑量(表1),每個處理設3次重復,初步篩選并評價所選藥劑對薇甘菊的防除效果。繼篩選出防除薇甘菊效果較好的藥劑后,本課題組為了進一步探究除草劑對環境負荷更低的有效劑量,2017年9月在大沙河公園開展了基于不同濃度梯度的薇甘菊防治試驗。每種除草劑設置3個處理,分別為400、1000、2000mL/hm2。

在薇甘菊生長旺盛期,采用手動式噴霧器(15L)均勻定向噴灑藥液至樣地內所有植物的葉面、莖稈上。施藥當天晴天,施藥時溫度28~32℃,無風,施藥后48 h內未降雨。

1.3試驗樣地設計

在深圳內伶仃島和大沙河公園選擇典型的薇甘菊危害區域,設置2200m2的化學防治研究樣地,共22個樣方,其中內伶仃島13個樣方,大沙河公園9個樣方,每個大樣方設3個小樣方,每個樣方面積為100 m2,噴施不同處理組的除草劑。所選樣地都是陽面平地或坡面。

1.4樣地植物群落調查與分析

施藥12、18、30、45、60 d,觀察、記錄內伶仃島樣地內試驗藥劑對樣地內植物的藥害程度。在施藥O、30、90 d調查薇甘菊的蓋度。為了進一步了解除草劑作用于薇甘菊產生癥狀的特征以及完全殺滅薇甘菊的最短時間,施藥4、7、14、21、30 d后,記錄大沙河公園樣地內植物的藥害程度。在施藥0、30、90 d調查薇甘菊的蓋度。

根據噴藥后樣地內的植物受害癥狀分為5個等級標準。具體描述如下:0級表示植株未受到藥害,藥害程度為0;I級表示輕度藥害,指葉片萎蔫,輕微發黃,植株出現倒伏現象,0%<藥害程度≤25%;Ⅱ級表示中度藥害,指頂端嫩枝或葉片邊緣表現為失水干枯,25%<藥害程度≤50%;Ⅲ級表示嚴重藥害,指植株地上大部分發黑或枯死,老莖未枯萎,50%<藥害程度≤75%;Ⅳ級表示極嚴重藥害,指植株根莖葉幾乎或全部死亡,75%<藥害程度<100%。

1.5數據統計與分析

計算噴藥后薇甘菊的殺滅率和恢復率。采用SPSS 19.0統計軟件進行單因素方差分析(One-way ANOVA),比較不同除草劑對薇甘菊的殺滅率和恢復率。殺滅率一(噴藥前薇甘菊的蓋度

噴藥后薇甘菊的蓋度)/噴藥前薇甘菊的蓋度×100%;恢復率一噴藥后薇甘菊的蓋度/噴藥前薇甘菊的蓋度×100%。

2結果與分析

2.1除草劑對內伶仃島薇甘菊的防除效果

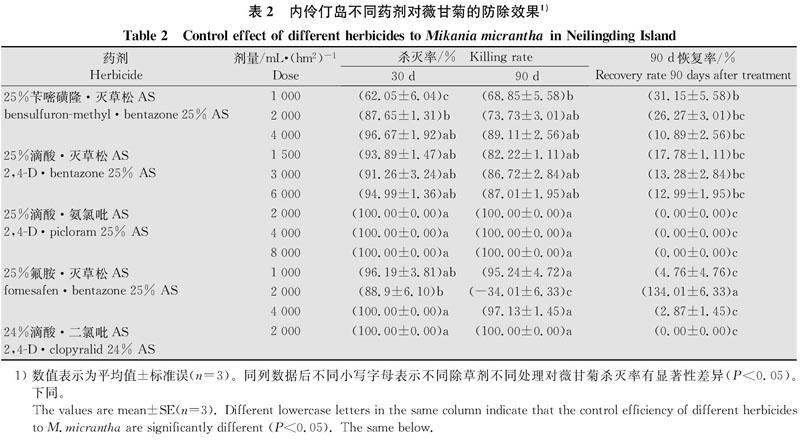

如表2所示,施藥30 d后,25%滴酸·氨氯吡AS 2000~8000 mL/hm2、25%氟胺·滅草松AS4000mL/hm2和24%滴酸·二氯吡AS 2000 ml/hm2對薇甘菊殺滅率達100%。25%芐嘧磺隆·滅草松AS2000~4000mL/hm2對薇甘菊的殺滅率達87. 65%以上。25%滴酸·滅草松AS 1500~6000 mL/hm2對薇甘菊的殺滅率無顯著差異,均高于91. 26%。施藥90 d后,25%滴酸·氨氯吡AS、24%滴酸·二氯吡AS 2000mL/hm2能完全殺滅薇甘菊;25%氟胺·滅草松AS 1000~4000 mL/hm2對薇甘菊殺滅率為95. 24%~97.13%;25%芐嘧磺隆·滅草松AS和25%滴酸·滅草松AS 1000~6000 mL/hm2對薇甘菊的殺滅率為68.85%~89.11%。施藥90 d后,噴施25%滴酸·氨氯吡AS和24%滴酸·二氯吡AS的薇甘菊未恢復;噴施25%氟胺·滅草松AS的薇甘菊恢復2.87%~4.76%;噴施25%芐嘧磺隆·滅草松AS和25%滴酸·滅草松AS的薇甘菊恢復率為10.89%~31.15%。低劑量的25%滴酸·氨氯吡AS和24%滴酸·二氯吡AS 2000 mL/hm2對薇甘菊的殺滅效果優于其他3種復合除草劑。噴藥90 d后,噴施低劑量的1000 mL/hm225%氟胺·滅草松AS的薇甘菊恢復了4.76%,但中等劑量的2000 mL/hm225%氟胺·滅草松AS對薇甘菊恢復率達134. 01%,這可能是由于樣地處于山谷溪流沖刷區域,由于8月雨水較多,洗刷了樣地內薇甘菊莖葉表面的藥劑,薇甘菊重新生長起來。

3.2除草劑對其他植物的藥害特征

本文對比了除草劑對樣地內其他植物的藥害情況,在低劑量25%滴酸·氨氯吡AS 400 mL/hm2作用下,受到Ⅲ~Ⅳ級影響的植物占樣地內植物種類數的54. 55%,24%滴酸·二氯吡AS噴施薇甘菊后,受到Ⅲ~Ⅳ級影響的植物分別占樣地內植物種類數的77. 78%。在吡啶類除草劑中,25%滴酸·氨氯吡AS對其他植物的藥害程度可能低于24%滴酸·二氯吡AS。25%氟胺·滅草松AS1000 mL/hm2處理下,樣方內受到Ⅲ~Ⅳ級影響的植物占樣地內植物種類數的83. 33%,表明25%氟胺·滅草松AS對植物藥害程度較大,因此不建議采用。趙丹陽等在深圳市受薇甘菊危害嚴重的仙湖植物園,利用70%2,4-滴微乳劑(ME)開展薇甘菊防治研究,并調查藥劑對其他植物的危害,結果表明,70%2,4-滴ME嚴重危害鹽膚木Rhuschinensis和赪桐Clerodendrum japonicum,主要表現為葉片大面積干枯,而對葉榕Ficus hispida、白背葉Mallotus apelta等喬灌木造成重度傷害,主要表現為葉片枯萎。本研究結果表明,25%滴酸·氨氯吡AS對喬灌木幼樹或幼苗有一定影響,在噴藥時盡量避開土蜜樹、樸樹、白楸等敏感植物。

4結論

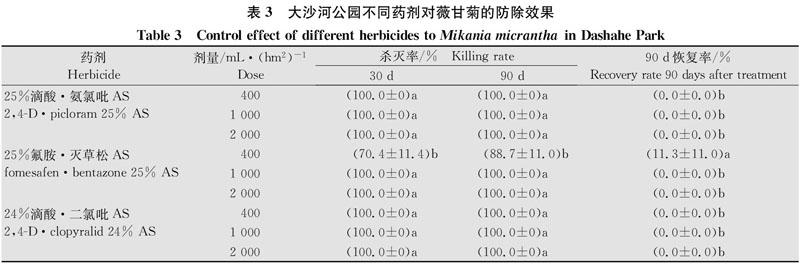

本研究通過利用5種除草劑進行薇甘菊防除試驗得出以下結論:從防除效果來看,25%滴酸·氨氯吡AS和24%滴酸·二氯吡AS對薇甘菊的防除效果優于其他3種除草劑。其中,25%滴酸·氨氯吡AS和24%滴酸·二氯吡AS 400mL/hm2對薇甘菊殺滅效果相當,25%滴酸·氨氯吡AS完全殺滅薇甘菊的時間短于24%滴酸·二氯吡AS。25%氟胺·滅草松AS 1000mL/hm2對薇甘菊的殺滅率為100%,噴藥后21 d左右致死薇甘菊。25%芐嘧磺隆·滅草松AS和25%滴酸·滅草松AS對薇甘菊防治效果較差。從除草劑對其他植物的影響來看,25%滴酸·氨氯吡AS對其他植物的藥害程度低于24%滴酸·二氯吡AS和25%滴酸·滅草松AS。因此,通過本研究篩選出防治薇甘菊的藥劑和有效殺滅薇甘菊的劑量,建議在林地、非耕地等薇甘菊危害較大的區域可利用25%滴酸·氨氯吡AS400 mL/hm2防治薇甘菊。后續試驗需要進一步分析25%滴酸·氨氯吡AS在土壤中的殘留量和噴藥后土壤微生物群落結構的變化等。