連云港防波堤時序InSAR沉降監(jiān)測研究

范雪婷,潘九寶

(1.江蘇省基礎地理信息中心,江蘇 南京 210013)

傳統(tǒng)的地面沉降及形變監(jiān)測方法主要包括水準測量、GNSS測量、基巖標及分層標監(jiān)測等,以上監(jiān)測手段雖測量精度高,但存在成本高、效率低、點位獲取稀疏,難以全覆蓋等特性。合成孔徑雷達干涉測量 (InSAR)技術(shù)作為近年來逐漸開展起來的地面沉降監(jiān)測新方法,因監(jiān)測范圍廣、精度高等特點,已在區(qū)域地面沉降監(jiān)測及水利工程形變監(jiān)測中得到廣泛應用。董山等[1]利用2007-2011年的ALOS PALSAR數(shù)據(jù)以及2012-2015年的Radarsat-2數(shù)據(jù),對連云港市以及鹽城北部地區(qū)開展了InSAR地面沉降監(jiān)測,并對兩期的結(jié)果進行了對比分析。裴媛媛等[2]結(jié)合時序InSAR技術(shù),研究了Envisat ASAR數(shù)據(jù)在長江口南岸和杭州灣北側(cè)堤壩形變監(jiān)測中的應用,驗證監(jiān)測精度達mm級。肖儒雅等[3]結(jié)合水庫大壩環(huán)境的特殊性和復雜性,改進了時序InSAR技術(shù)的數(shù)據(jù)處理流程,提取了廣南水庫大壩的高精度形變信息。黃其歡等[4]采用PSI技術(shù)和Sentinel-1A影像對某港區(qū)防波堤進行沉降監(jiān)測,與水準結(jié)果比較的標準偏差為6.6 mm。

本文基于主影像相干目標小基線技術(shù)[5](InSAR,MCTSB-InSAR),利用2017年1月至2018年12月獲取25期Radarsat-2超寬精細模式SAR影像數(shù)據(jù)對連云港市進行地面沉降監(jiān)測,全面揭示連云港地面沉降狀況及沉降原因,并針對徐圩港區(qū)防波堤工程進行重點應用分析。

1 研究區(qū)與實驗數(shù)據(jù)

1.1 研究區(qū)概述

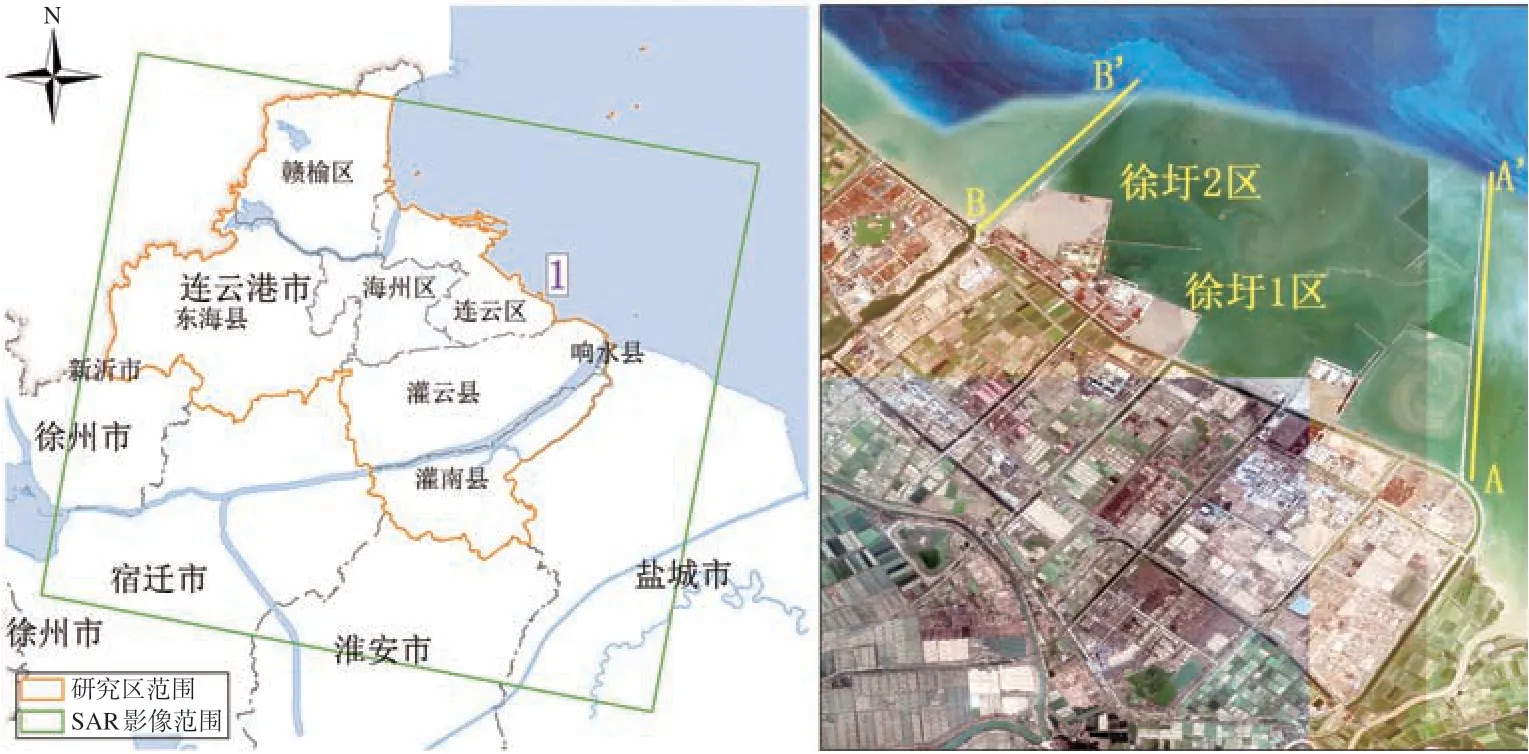

連云港市地理位置于33°59′N~35°07′N、118°24′E~119°48′E,地處江蘇省沿海地區(qū)最北端,東靠黃海,地勢由西北向東南傾斜,西部丘陵海拔一般為100~200 m,中東部平原海拔一般為3~5 m。區(qū)內(nèi)分布有大量的軟土層,屬于第四紀晚期的濱海相沉積類型,工程地質(zhì)性能差。研究區(qū)域包含連云港絕大部分地區(qū)(除贛榆區(qū)北部一角未覆蓋),范圍如圖1左圖黃線所示,右圖為徐圩港區(qū)防波堤所在位置的影像圖。

徐圩港區(qū)是以石化、集裝箱等運輸為主的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動型綜合大港,規(guī)劃建設30萬噸級深水航道和116個大中型碼頭泊位,目前10萬噸級航道已開通使用。徐圩港區(qū)防波堤工程由東防波堤與西防波堤組成,呈雙導堤大環(huán)抱形態(tài),全長約21.77 km,在水深-4.5 m以內(nèi)區(qū)域,使用斜坡堤模式,而在海水較深處使用桶式基礎直立堤結(jié)構(gòu)方式。文中重點研究斜坡式結(jié)構(gòu)防波堤,東斜坡堤長約7.83 km,西斜坡堤長6.36 km,如圖1中的AA'和BB'。

1.2 實驗數(shù)據(jù)

本文采用25期Radarsat-2衛(wèi)星超寬精細模式(Extra Fine)影像,數(shù)據(jù)格式為單視復數(shù)據(jù)(SLC數(shù)據(jù)),衛(wèi)星重訪周期為24 d,雷達波入射角21.8°,極化方式為VV,方位向和距離向像素大小分別為3.0 m和2.7 m,影像覆蓋范圍125 km×125 km,如圖1左圖綠色方框所示,該模式數(shù)據(jù)兼具幅寬大與分辨率高的優(yōu)勢。數(shù)據(jù)獲取時間的跨度為2017年1月至2018年12月。數(shù)據(jù)處理過程中選用30 m分辨率的SRTM 數(shù)字高程數(shù)據(jù)去除地形相位的影響。

圖1 研究區(qū)與SAR影像覆蓋范圍

2 數(shù)據(jù)處理

MCTSB-InSAR技術(shù)主要包括數(shù)據(jù)預處理、線性形變反演、非線性形變反演等步驟,主要處理流程如圖2所示。

圖2 技術(shù)路線圖

2.1 數(shù)據(jù)預處理

數(shù)據(jù)預處理即SAR影像差分干涉處理,主要包括軌道加密、基線分析、影像配準、確定干涉相對、生成干涉圖、去除地形相位、濾波等處理,生成差分干涉圖。

確定干涉像對采用基于特征小區(qū)域干涉圖信噪比的方法:選取城鄉(xiāng)結(jié)合小區(qū)域(一般500×500像素)作為特征區(qū)域;然后將各小區(qū)域SAR影像兩兩組合,可快速獲取全部干涉圖;定量比較并選擇高信噪比的小干涉對組合。該方法在保證干涉圖質(zhì)量的同時,可極大地提高生成效率與自動化作業(yè)水平。本文最終保留86個干涉相對。

2.2 線性形變反演

線性形變反演主要包括穩(wěn)定點目標提取、點目標三角網(wǎng)連接、建立相位差分模型求解線性形變速率和高程誤差等處理。

本文使用“三閾值二級探測法”提取穩(wěn)定點目標。閾值設置為:絕對平均相干系數(shù)大于0.67,相對平均相干系數(shù)大于0.52,平均幅度大于1.3,幅度離差小于0.3,共提取3 577 709個穩(wěn)定點。

對于全部穩(wěn)定點目標采用局部Delaunay三角網(wǎng)進行連接[6]。差分干涉圖兩頂點間差分干涉相位計算公式(1):

式中,Δv為兩點間的線性形變速率之差;B⊥和T分別為干涉圖的垂直基線和時間基線;Δh為高程誤差之差;殘余相位增量Δφres=Δφnl+Δφa+Δφn,是兩點間非線性形變相位、大氣延遲相位和噪聲影響相位差分的和;R、λ、θ分別為雷達波斜距、波長、入射角。

大氣相位與空間距離具有高相關性,一般在1~ 2 km范圍內(nèi)時,其貢獻量可以忽略,非線性形變相位同樣具有一定的空間特性,并且高相干點的噪聲影響相位很小,所以|Δφres|<π成立,可通過整體相位相干性最大化模型來計算Δh、Δv,如公式(2):

式中,γ為模型相干系數(shù);J表示單位復數(shù);M為干涉圖數(shù)目。采用空間搜索法[7]或二維周期圖法[8],實現(xiàn)所有邊Δh、Δv的最大化求解。選擇γ≥0.7的邊認定為可靠連接,剔除不可靠邊,從某一目標點開始通過區(qū)域生長法連接成一個完整網(wǎng)絡,采用最小二乘平差方法集成各條邊的相對線性形變速率和相對高程誤差,得到各點目標沿雷達視線向的線性形變速率和高程誤差絕對量。

2.3 非線性形變反演

剔除差分干涉相位中穩(wěn)定點的線性形變和高程誤差相位,獲得殘余相位,并根據(jù)分量不同的頻譜特征進行時、空濾波,分離得到大氣相位、非線性形變相位及噪聲相位,將線性形變和非線性形變疊加可獲取雷達視線向地表形變量。最后,根據(jù)雷達入射角信息,將視線向形變量轉(zhuǎn)化為垂直向形變量。

3 監(jiān)測結(jié)果與應用分析

3.1 區(qū)域地面沉降狀況

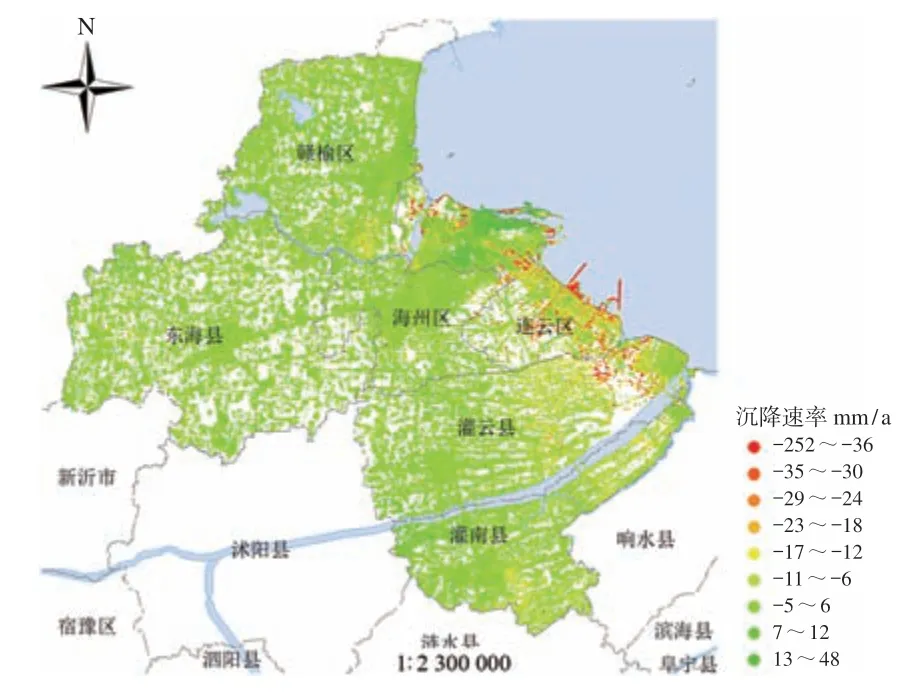

根據(jù)MCTSB-InSAR技術(shù)方法,得到2017-2018年 連云港地表沉降速率(圖3)。統(tǒng)計各區(qū)縣沉降速率大于10 mm/a 的PS點個數(shù),如圖4所示。結(jié)果表明,連云區(qū)沉降速率大于10 mm/a的點數(shù)及占比皆最大,為54 293個和24.7%;灌云縣、灌南縣次之,沉降速率大于10 mm/a的點數(shù)占比分別為14.3%、10.9%;海州區(qū)、贛榆區(qū)、東海縣沉降速率大于10 mm/a的點數(shù)較少,皆不足2.0%。

圖3 連云港地表沉降速率分布

圖4 各區(qū)縣沉降速率大于10 mm/a PS點個數(shù)統(tǒng)計表

從地表沉降的空間位置上來看,連云區(qū)沉降區(qū)域最大,主要分布在青口鹽場、猴嘴街道、連島街道、板橋街道、徐圩街道等地區(qū),最大沉降速率達251.7 mm/a,位于徐圩港;灌云縣沉降主要分布在東部的圩豐鎮(zhèn)、燕尾港鎮(zhèn),最大沉降速率達94.9 mm/a,位于灌西鹽廠東;灌南縣沉降主要分布在新安鎮(zhèn)、新集鎮(zhèn)、堆溝港鎮(zhèn),最大沉降速率為44.4 mm/a;海州區(qū)、贛榆區(qū)少量的沉降主要分布在云臺農(nóng)場、宋莊鎮(zhèn)、墩尚鎮(zhèn)等地;東海縣幾乎未見明顯的地表沉降。

董山等[1]研究了連云港及鹽城北部地表沉降,指出連云區(qū)北部及東部沿海、贛榆區(qū)東部沿海、灌云縣(燕尾港鎮(zhèn))、灌南縣(堆溝港鎮(zhèn))沉降嚴重。總體來說,二者沉降監(jiān)測信息符合性較好,同時也證實本文監(jiān)測結(jié)果的可靠性。

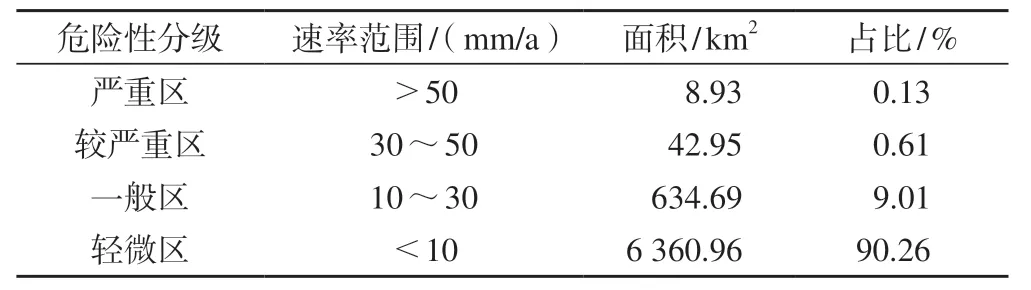

基于獲取的連云港穩(wěn)定點沉降監(jiān)測結(jié)果,采取克里金插值方法(Kriging)對沉降速率進行插值,獲得研究區(qū)完整的形變速率圖,參考江蘇省[9]、北京市[10]地面沉降危險性分級標準,將連云港地面沉降危險性化分為四個等級:沉降嚴重區(qū)(速率大于50 mm/a)、較嚴重區(qū)(速率30~50 mm/a)、一般區(qū)(速率10~30 mm/a)、 輕微區(qū)(速率小于10 mm/a)。經(jīng)統(tǒng)計(表1),連云港市地面沉降輕微區(qū)面積在90%以上,沉降一般區(qū)面積占比約9%,沉降嚴重區(qū)和較嚴重區(qū)面積分別為 8.93 km2和42.95 km2,主要分布于連云區(qū)和灌云縣。

表1 地表沉降危險性分級面積統(tǒng)計

3.2 港區(qū)防波堤沉降分析

水庫大壩、海堤等水利設施對安全性要求極高,微小形變都可能引發(fā)極其嚴重的安全事故。依據(jù)圖3發(fā)現(xiàn)位于徐圩港區(qū)的防波堤出現(xiàn)較為明顯的沉降,防波堤的沉降分布特征需要進一步分析。

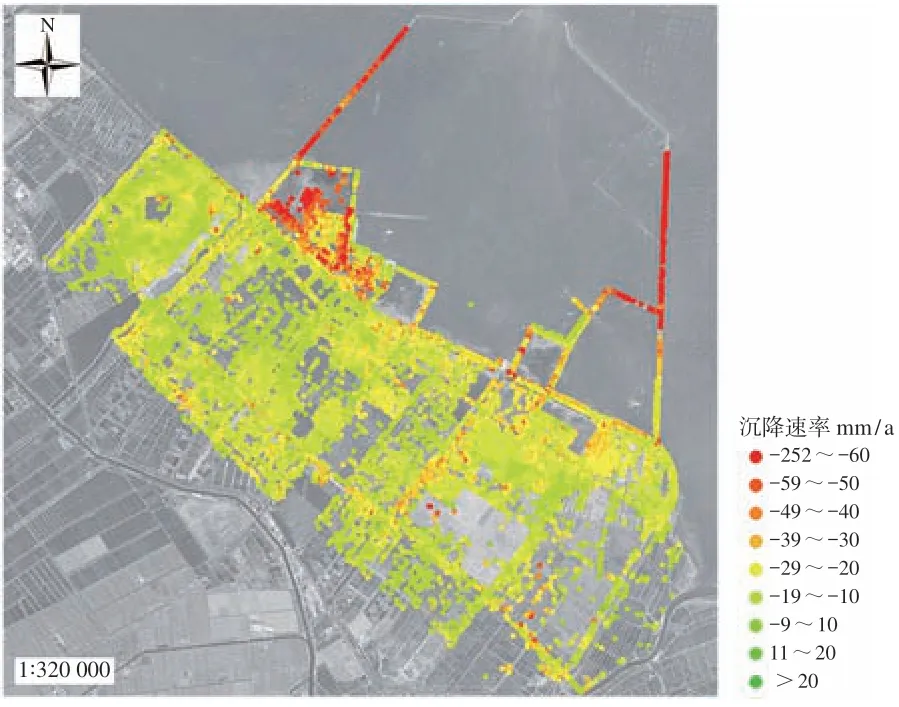

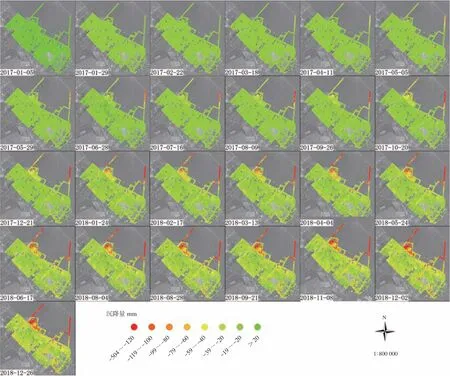

圖5為徐圩港區(qū)地表沉降速率分布圖,從PS點分布來看,相較于東西走向的直立堤而言,南北走向的斜坡堤相干性更好,可提取密集的監(jiān)測點,與不同結(jié)構(gòu)防波堤的填筑材料或不同走向防波堤的散射機制有關。經(jīng)統(tǒng)計,速率超過10 mm/a、20 mm/a、30 mm/a 的監(jiān)測點占比分別為70.3%、25.8%、10.3%,平均沉降速率達16.9 mm/a,可見徐圩港區(qū)整體沉降形勢嚴峻。從圖5可以看出,徐圩1區(qū)、2區(qū)以及東、西防波堤沉降最為嚴重。最大沉降速率達251.7 mm/a,出現(xiàn)在東防波堤上。靠近陸地的環(huán)形港池部分,由于建成較早,沉降相對較小,最大沉降速率為107.0 mm/a; 西防波堤最大沉降速率達143.0 mm/a;徐圩1區(qū)、 2區(qū)最大沉降速率分別為140.3 mm/a、139.9 mm/a。 圖6為徐圩港區(qū)時序累計沉降量(以2017-01-05為起始時間)。可見,隨著時間的推移,2017年4月東防波堤最先出現(xiàn)沉降,至2017年8月前后,西防波堤和徐圩1、2區(qū)也逐漸表現(xiàn)出沉降。

圖5 徐圩港區(qū)地表沉降速率

圖6 徐圩港區(qū)累計沉降量序列

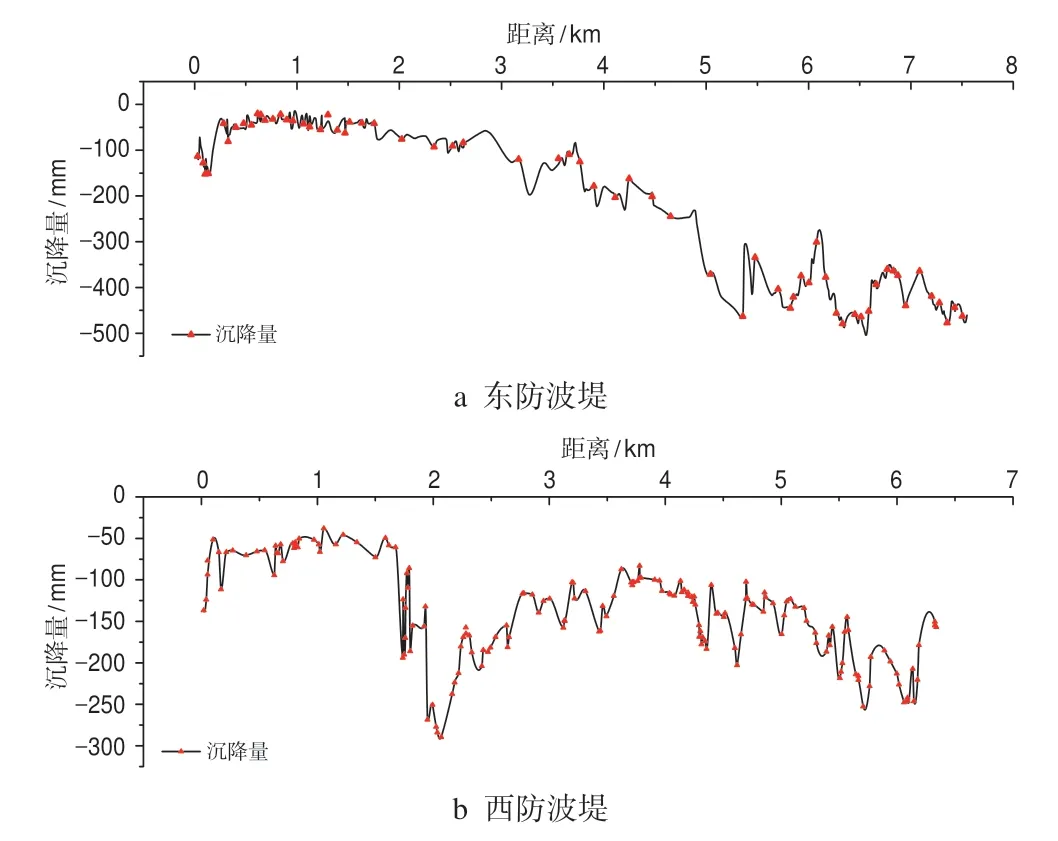

經(jīng)統(tǒng)計,東防波堤共提取319個監(jiān)測點,平均點密度達41個/km;西防波堤提取174個監(jiān)測點,平均點密度約為27個/km。東、西防波堤分別以A、B為起點,沿AA'、BB'兩條線段進行距離換算,得到兩堤的形變空間分布,如圖7所示。

圖7 徐圩港區(qū)防波堤沉降空間分布

分析可知,兩防波堤呈現(xiàn)出分段式沉降規(guī)律: ①東防波堤從點A至里程DK0+182表現(xiàn)輕微沉降,至DK2+820較為穩(wěn)定,沉降量一般不超100 mm,隨著向海洋深處延伸沉降逐漸加重,最大沉降量達 503.9 mm,位于中間DK6+558處。②西防波堤同樣在靠近陸地沉降量較小,至DK1+737沉降開始加劇,提取監(jiān)測點的累計沉降多數(shù)大于100 mm,在DK2+067處沉降量達最大值289.6 mm,之后沉降略有趨緩。整體來看,防波堤海側(cè)比陸側(cè)沉降嚴重,但最大沉降皆出現(xiàn)在堤體中間某處。

根據(jù)資料分析可知,該港區(qū)防波堤填筑分別從兩端開始,陸側(cè)采用從陸向海進占方式填筑,海側(cè)采用船拋式堤體填筑,最后在在中間某點進行斷面合攏。兩端的軟土地基在堤身荷載作用下的排水固結(jié)和壓縮變形較中部先發(fā)生和完成,因此防波堤的最大沉降量出現(xiàn)在堤體中間,而不是最深海處。可見,本文獲取的防波堤沉降規(guī)律能夠較好地反映堤體填筑的實際情況。文獻[4]針對徐圩港區(qū)東防波堤2016年9月至2017年12月的沉降狀況進行監(jiān)測,得到最大累計沉降量達336 mm,同樣位于堤體中間,與本文監(jiān)測結(jié)果具有一致性。

3.3 沉降原因分析

根據(jù)資料分析,連云港沉降的主要原因如下:

1)典型軟土環(huán)境是導致地面沉降的內(nèi)在因素。連云港處于江蘇沿海地區(qū),屬于典型的軟土區(qū),第四系沉積物厚薄不一,海相淤泥和淤泥質(zhì)軟土分布廣泛,具有高含水、大孔隙、差透水、高壓縮及易觸變等特性[11]。土體的自然固結(jié)為地面沉降的產(chǎn)生提供了內(nèi)在條件。

2)長期超采地下水是誘發(fā)地面沉降的主要因素。灌南縣堆溝港及灌云縣燕尾港一帶隸屬沿海臨港工業(yè)區(qū),區(qū)內(nèi)存在大量的化工企業(yè),開采井密集分布,過量汲取地下水,形成大范圍地下水位降落漏斗中心,漏斗中心最大地下水位埋深超過35.00 m[12]。地下水長期過量開采已引發(fā)堆溝港、燕尾港沿海地區(qū)深層地下水位持續(xù)下降,造成區(qū)域地面沉降。

3)大規(guī)模工程建設加劇地面沉降的發(fā)育。近年來,隨著江蘇沿海開發(fā)建設的加快,圍填海工程規(guī)模擴大,由于圍填海實施填埋作業(yè)時間較短,軟土質(zhì)土體的自然固結(jié)壓實,加上工程建設產(chǎn)生的附加荷載、基坑排水等作用,導致連云港沿海地區(qū)特別是徐圩港區(qū)一帶發(fā)生較嚴重的地面沉降。防波堤沉降除了軟土壓縮、地基固結(jié)之外,還有海水沖刷、侵蝕等外界作用的影響。

4 結(jié) 語

本文基于Radarsat-2衛(wèi)星EX模式影像數(shù)據(jù),利用MCTSB-InSAR方法監(jiān)測了連云港市2007年1月至2018年12月的地表沉降狀況,并對徐圩港區(qū)防波堤穩(wěn)定性及地表沉降原因深入分析。

結(jié)果表明連云港90%以上的區(qū)域為沉降輕微區(qū)(速率小于10 mm/a)。沉降主要發(fā)生在連云區(qū)、灌云縣、灌南縣的沿海地區(qū),最大沉降速率達251.7 mm/a,位于連云區(qū)徐圩港區(qū)。徐圩港區(qū)東、西防波堤上提取了高密度的穩(wěn)定點,通過分析形變空間特征發(fā)現(xiàn),兩防波堤皆表現(xiàn)出了明顯的沉降,整體上深海區(qū)比近陸區(qū)沉降嚴重,最大沉降皆出現(xiàn)在堤體中間某處,其主要原因是沿海地區(qū)特殊軟土環(huán)境下的地下水開采與大規(guī)模工程建設的附加荷載作用所致。

建議未來對圍填海、地下水取用應加以遏制,以減緩連云港地面沉降的趨勢,為區(qū)域長期可持續(xù)發(fā)展提供較為穩(wěn)定的生態(tài)地質(zhì)環(huán)境,同時應定期、不定期檢查重點沿海水利工程設施安全性,保障人民群眾生命財產(chǎn)的安全。