歷史塵埃中的永定門

端木東舸

作為一個在南城長大的人,和自己最貼近、耳濡目染聽得最多的城門名字,就是永定門。

當年只覺得那是一個挺臟亂差的地方,永定門三個字,總會在我的腦子里和批發市場、無照攤販、莊稼野地還有破火車站畫上等號。忽然有一天,一座復建的城門樓子在北京南二環的中心位置拔地而起,立在了永定門橋的正上方。永定門,成了建國后北京重修的第一座城門。伴著周邊環境的治理改善,這座重生的城樓愈發巍峨壯觀,這讓我對永定門的固有印象,一下子來了個一百八十度的大轉彎……

這永定門城樓子實可謂命運多舛、身經百戰。

永定門城樓是明朝嘉靖三十二年落成的,可嘉靖四十三年正月才補建了甕城,一直到清乾隆十五年之后,永定門才最終有了箭樓。一座城門配套體系的完備,前后竟然歷經了兩個朝代,整整200年。

大明朝剛開始那些年,北京還沒有“外城”這個概念。可到了嘉靖二十八年,蒙古俺達部攻破了長城,到了北京城外燒殺擄掠,皇帝才終于把修建北京“外城”這件事提到了日程上。

但當時國庫也是不爭氣,開工以后發現,“修建一個完整的外城把內城全包上”成了豐滿的理想,現實顯得忒骨感了。其實說白了就是家里沒錢,修不起整個的外城,怎么辦?

嘉靖皇帝派內閣首輔嚴嵩去想想法子。嚴嵩出了一個“妙計”:蒙古人不是騷擾咱京城南面嗎?那咱就先蓋南面的外城,等家里有錢了,再接著修其他地方的。嘉靖也實在是沒法子,就聽了這個建議。

嘉靖三十二年辛丑,北京外城竣工了。城墻周長28里地,開了七座城門,就是“里九外七皇城四”里面那個“外七”。

這“外七”當中,有一座門在內城正陽門的正南,是北京傳統中軸線的最南端,往北延伸,和正陽門、天安門、午門、太和門、乾清門、神武門、地安門、鐘鼓樓、安定門一線貫穿,嘉靖皇帝還親自給它取了名,叫做“永定”。

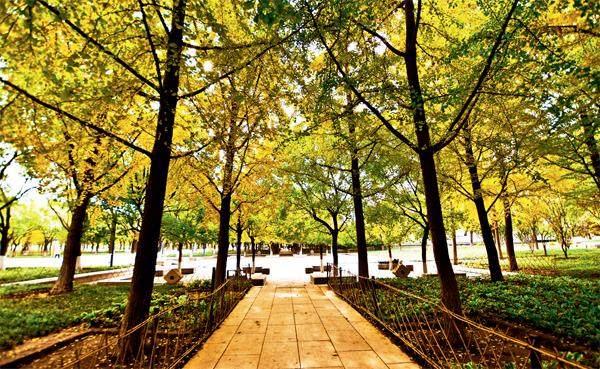

永定門公園的秋天

取名叫永定,無非就是想圖個吉利,希望這座城門能守護京城永遠安定。

可是,自從永定門修好之后,它和“安定”就沒產生過什么聯系,反倒是戰爭不斷,沒完沒了。

明崇禎二年(公元1629年),皇太極率領后金軍隊破關而入。十一月十五,到了通州。薊遼督師袁崇煥率九千騎兵星夜兼程救主,在北京城外力挫后金軍。

皇太極想了條反間計,崇禎皇帝很“上道兒”,將袁崇煥下獄收監,任命滿桂統率各路援軍對抗后金,還御賜了一把尚方寶劍。

滿桂本來沒想打,他最初想利用城防工事拖延一下,等援軍多了再干一票。可皇帝派來的監軍太監可不管這個,逼著滿桂趕緊出城大戰三百回合。

迫不得已,十二月初五,滿桂帶著孫祖壽、麻登云、黑云龍幾個助理,率領步兵騎兵四萬人列陣永定門,挖好了溝,擺好了柵欄,舉起槍架起炮,嚴陣以待。

皇太極見了這架勢,就讓部隊打扮成明軍,在夜里偷襲明軍大營。這一招數很奏效,明軍在蒙圈中大敗。滿桂和孫祖壽,卒;麻登云和黑云龍,險些卒。

后來,皇太極覺得北京的城墻跟城門太堅固,一時半會兒也是難以輕易拿下,主要是各地保護崇禎的援軍也逐漸進了京,就沒再戀戰,在京城周邊洗劫了一圈,撤回了關外。

當時是農歷的己巳年,所以這場戰爭也叫“己巳之變”。

皇太極最終撤兵的原因,還有一個版本是這樣的:

眼看京城快撐不下去的時候,一名女將軍帶著她親自調教的精兵出場了。

秦良玉,四川重慶忠縣人,從小就跟著父親習文練武,活脫脫一個將帥之材。18歲,秦良玉嫁給了石柱土司、宣撫史馬千乘。馬千乘死后,秦良玉繼任了石柱土司一職。

秦良玉和馬千乘訓練出來一支精銳部隊,叫“白桿兵”,威力跟戚家軍不相上下。聽聞京師危難,秦良玉立即率領“白桿兵”從石柱啟程,剛到永定門外,就和皇太極的后金軍杠了起來。

皇太極派了武力值最高的多爾袞迎戰秦良玉,永定門下塵煙滾滾一場廝殺。結果,驍勇善戰的多爾袞,不敵!后金鐵騎大敗而歸。捷報自永定門傳到紫禁城,崇禎皇帝甚喜,打算召見秦良玉并予以嘉獎。

可這時候,秦良玉正趁著夤夜雪驟,偷襲了皇太極的中軍大營,隨后在兵部尚書孫承宗的配合下,步步緊逼,迫使皇太極退出關外,一舉收復了灤州、永平、遷安、遵化四城。

再聞捷報,崇禎皇帝喜極而泣,特意作詩贊頌秦良玉:學就西川八陣圖,鴛鴦袖里握兵符。由來巾幗甘心受,何必將軍是丈夫。并額外賞賜,加封秦良玉少保,掛“鎮東將軍”印。

好不容易挨過了大明,可是在大清,永定門也沒得消停。

清朝末年,義和團在京畿興起,不少“拳民”從永定門進入北京城,清廷遂勸告城內百姓:不要隨意進出永定門。

但難免有不聽話的。1900年6月11號,日本使館書記官杉山彬“身先士卒”,非要出城打聽八國聯軍的消息,結果在永定門附近被仇視洋人的甘軍董福祥部下手刃。這件事,成了八國聯軍入侵北京的導火索之一。

8月14號,英美軍隊攻入永定門。此戰當中,永定門城墻多處中彈,城樓西側屋脊的吻獸被毀。

聯軍進了北京城,為了方便運送士兵和掠奪來的物資,在永定門西邊的城墻上生生扒出來一個口子,鐵路穿過這個口子修到了天壇西門。

老百姓天天看著聯軍開著火車從永定門城門邊上穿進來運兵運贓物,恨得牙根癢癢,但也沒辦法,敢怒不敢言。

到了1902年,事態緩和了點,在外流亡了一年多的慈禧和光緒皇帝回鑾了,選擇的路線是從馬家堡車站坐著鑾駕,進永定門,經過正陽門,返回朝思暮想的紫禁城,和八國聯軍進城走的是同一條道。實不知“老佛爺”當初是什么心理,說通俗點是真不知道寒磣啊。

很快,大清朝亡了,可依舊亂哄哄不安生……

1949年1月,北平宣布和平解放。2月3日上午舉行了解放軍入城式。解放軍選擇從永定門進城,容光煥發,軍裝整齊,武器精銳。從此,籠罩在永定門上方的戰爭之云,終于褪盡散凈。

然而,經過多次戰爭洗禮的永定門城樓已顯出破敗之態,關廂地帶也是一片蕭條。1950年,為了鐵路交通的方便,拆除了永定門甕城城墻。

出于城市發展的需要,1953年在永定門城樓東邊開了豁口。1957年,徹底拆除了永定門城樓和箭樓。從這一天起,永定門就成為了北京地圖上殘留的地名。

這幾天看了一本書,叫做《北京的城墻與城門》,作者是瑞典藝術史學家奧斯伍爾德·喜仁龍。他是一個癡迷東方文化尤其是中國傳統藝術的學者,一生著作眾多,尤其那些關于中國的內容,對于我們了解從前的自己大有裨益。

“甕城內景色宜人,有許多樹和商店。人力車、馬車、手推車、駝隊以及行進的軍隊(去往南邊的兵營)川流不息,混雜著挑著長長扁擔的挑夫……這幅熱鬧的圖景又因為毗鄰的街道兩旁林立的傳統店鋪而增色不少。城市生活里所有的喧囂和忙碌都傾注在這里,并在一瞬之間涌向郊外,融入平靜的鄉村。”這是喜仁龍書里所描述的,鬧中取靜的永定門,結合文字閉目細思,竟多少還有些詩情畫意。

淡出人們視線的日子里,所有人都只能憑借著文獻和照片,來一睹永定門當年的風情萬種。不過還好,在闊別了40多年以后,如今這座城門又重新站在了自己熟悉的地方。

2004年,人們從邢臺三臺山找回了老城磚,一塊塊砌在了新的城樓上,數量不夠的,就從明朝的采石場,今天的房山大石窩按照原比例定燒;又從非洲購進了12根重達160噸的鐵力木作為頂梁柱;再從先農壇找來明朝的石匾,復制了“永定門”三個字刻成新匾懸在城門上方。一磚一瓦,一筆一畫,終于按照史書記載的大體規格,復建了一個嶄新卻傳統的永定門。

前兩年看見過一句和永定門有關的老北京歇后語,叫“西紅門的蘿卜叫城門”。

早年間,永定門往外的西紅門村,盛產心里美蘿卜,特別受城里人歡迎。當時的市長為了獎勵農耕,就派人給郊區那些種田小能手送匾,其中一塊就給了西紅門心里美的種植專家陸家,匾上寫著“右給陸明通一鄉善士”。陸家每年冬天都忘不了送些心里美,過永定門的時候,送蘿卜的人可以免受檢查。有時候趕上天還沒亮,城門沒開,只要說是“西紅門送蘿卜的”,守門的就會破例開門放行。于是乎,就留下了“西紅門的蘿卜叫城門”這么一句話,表示暢通無阻的意思吧。

往事都已經藏進了紙頁,永定門又重新站在了它初生的地方。盼望它永遠陪著這個國家太平安定。