釋放異色瓢蟲對甜瓜蚜蟲的防控效果

吳旭東 王蓓 黃忠陽 李偉明 江豐 謝洪芳 劉慶葉 陳莉莉 胡衛叢 王東升

摘? ? 要:為探究在設施栽培條件下,釋放異色瓢蟲(Harmonia axyridis)防治甜瓜蚜蟲(Aphis gossypii Glover)的綜合效果,按不同益害比釋放異色瓢蟲,評價其在設施條件下對甜瓜蚜蟲的防控效果以及天敵和害蟲的消長動態。結果表明:異色瓢蟲對于甜瓜蚜蟲具有良好的防控效果,特別是長期防控效果優于化學農藥,益害比1∶5與益害比1∶10的投放密度對蚜蟲的防控效果好,兩者比較差異未達顯著水平,在釋放后28 d時防效仍在70%以上。但考慮到生產成本,益害比1∶10為甜瓜上異色瓢蟲釋放的最佳密度;前期異色瓢蟲定殖量隨著蚜蟲數量增加而升高,14 d時天敵投放處理的瓢蟲定殖量達到峰值,故應結合病蟲害測報,在蚜蟲發生高峰期前盡早釋放。

關鍵詞:甜瓜;化學農藥;異色瓢蟲(Harmonia axyridis);甜瓜蚜蟲(Aphis gossypii Glover);益害比

中圖分類號:S652+S476.2 文獻標識碼:A 文章編號:1673-2871(2021)10-104-06

Study on the control effect of releasing harlequin ladybirds on muskmelon aphids

WU Xudong1, WANG Bei1, HUANG Zhongyang1, LI Weiming1, JIANG Feng2, XIE Hongfang2, LIU Qingye1, CHEN Lili1, HU Weicong1, WANG Dongsheng1

(1. Nanjing Institute of Vegetable Science, Nanjing 210042, Jiangsu, China; 2. Nanjing Plant Protective Station, Nanjing 210040, Jiangsu, China)

Abstract: In order to explore the release density and comprehensive control effect of releasing Harlequin ladybirds(Harmonia axyridis) to control aphids(Aphis gossypii Glover) on muskmelon under the condition of facility cultivation, different benefit and harm ratios of Harlequin ladybirds were set, the control effect on aphids of muskmelon under the condition of facility and the dynamics of natural enemies and pests were evaluated. The results showed that although chemical pesticides could reduce aphids population density rapidly in the early stage, the long-term control effect of Harlequin ladybirds was better than that of chemical pesticides. The distribution density of beneficial to harm ratio 1∶5 and beneficial to harm ratio 1∶10 were found a good control effect on the aphids, but the difference between them was not significant, and the control effect was still more than 70% after releasing for 28 days. However, considering the production cost, 1∶10 was the optimal density of Harlequin ladybirds releasing on muskmelon. The population dynamics of aphids and Harlequin ladybirds under 1∶5 and 1∶10 beneficial and harmful ratios were basically the same, and the early colonization of Harlequin ladybirds increased with the increase of the number of aphids. The colonization of ladybugs treated by natural enemies reached its peak at 14 d, so the production should be combined with pest and disease detection to release aphids as early as possible before the peak of occurrence of aphids.

Key words: Melon; Chemical pesticides; Harlequin ladybirds(Harmonia axyridis); Aphids(Aphis gossypii Glover); Benefit harm ratio

甜瓜(Cucumis melo L.)為一年生蔓性草本植物,是一種重要的經濟作物,全世界每年的產量超過3.2億t,且以其獨特的風味品質吸引消費者的青睞[1]。設施甜瓜在我國經濟效益高,已經成為農民脫貧致富的重要產業[2]。甜瓜蚜蟲(Aphis gossypii Glover)是甜瓜上的主要蟲害之一,加之多為設施種植,復種指數高,利于蚜蟲繁殖,導致其危害日趨嚴重[3-5],在甜瓜的整個生育期都易出現,主要侵害葉蔓[6]。蚜蟲吸食作物汁液,使其失綠、皺縮、扭曲;排出的蜜露,誘發霉菌滋生,降低光合作用效率;還是多種作物病毒病的傳播者,若防治不當會對作物造成災難性的損害[7]。由于蚜蟲繁殖速度快,世代重疊嚴重,對農藥易產生抗藥性,因而導致生產中超劑量、濫用農藥的現象頻頻發生,造成田間藥害和產品、土壤中農藥大量殘留[8],嚴重威脅人們的健康和環境的安全[9],也影響了蚜蟲的防治效果[10-11]。近幾年隨著天敵昆蟲規模化生產技術日趨成熟,通過釋放天敵進行農業及害蟲防治的研究逐漸增多,天敵昆蟲防治方式在農業大棚中應用取得較好的效果[12]。異色瓢蟲(Harmonia axyridis)是蚜蟲的主要天敵之一[13]。國內異色瓢蟲的研究主要集中在人工飼養、生物學、生態學及室內捕食等方面,對其人工釋放控制蚜蟲效果的研究較少[14]。因此筆者在設施栽培條件下,設計不同的釋放密度,比較異色瓢蟲對甜瓜上蚜蟲種群的控制效果,確定最佳釋放參數,同時分析同區域一段時間內蚜蟲、異色瓢蟲的種群消長動態,以期為蚜蟲的生物防治提供參考。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗地點:試驗地設在江蘇省南京市江寧區橫溪鎮南京市蔬菜花卉科學研究所內,園區總面積68 hm2,其中,大棚面積6.8 hm2,溫室面積5 hm2。供試土壤為黃棕壤,基礎養分含量(w,后同)為:有機質44.32 g·kg-1,堿解氮108.06 mg·kg-1,有效磷37 mg·kg-1,速效鉀89 mg·kg-1,土壤pH 6.33。

供試天敵:異色瓢蟲卵卡(20粒·卡)采購自北京闊野田園生物技術有限公司,卵卡孵化率在90%以上。

供試作物:品種為甬甜5號甜瓜,種子由寧波農科院提供,采用50孔穴盤育苗,穴盤由河北祥慶塑料制品有限公司提供,育苗后于3月10號定植。

對照藥劑:10%吡蟲啉(可濕性粉劑),產自山東中新科農生物科技有限公司。

1.2 方法

1.2.1 試驗處理 本試驗于2020年3—5月選擇在甜瓜長勢一致的設施大棚內進行,試驗區的栽培條件(如土壤類型、施肥、田間管理情況、種植密度等)均勻一致,甜瓜定植株距為40 cm、行距為100 cm。在蚜蟲發生高峰期前14~21 d(3月28日,百株蚜蟲數低于1500頭)天敵組開始懸掛異色瓢蟲卵卡,化學農藥組噴施10%吡蟲啉,此后3、5、7、10、14、21、28 d分別統計各處理百株蚜蟲數及天敵組的異色瓢蟲數,試驗共設以下5個處理:CK為空白對照(不施用化學農藥、不懸掛異色瓢蟲卵卡,其他保持一致);化學農藥組(噴施10% 吡蟲啉);根據釋放前蚜蟲蟲口基數設置益害比(異色瓢蟲卵/蚜蟲,下同)為1∶5的天敵投放組;益害比為1∶10天敵投放組;益害比為1∶15天敵投放組。3組不同益害比的天敵投放組在初次投放后1周,根據益害比進行2次補充投放,共計投放2次。每處理3次重復,每重復20 m2,各小區間以紗網分隔,采用完全隨機區組設計。

1.2.2 操作及調查方法 具體如下:

化學農藥組施藥方法為10% 吡蟲啉可濕性粉劑對水稀釋1500倍液,葉面噴霧,均勻噴施于葉片正、背面,以藥液不流滴為宜。整個試驗期用藥1次。

天敵投放組天敵釋放方法為懸掛前檢查卵卡內卵塊是否顏色鮮亮,若發黑、發白均不可使用;將異色瓢蟲卵卡懸掛在甜瓜心葉附近,距離地面10~15 cm(防止螞蟻取食),以便幼蟲孵化后能夠盡快取食;懸掛在葉片下遮陰處為宜,最好在傍晚或清晨釋放,避免陽光直射卵塊,降低孵化率。

調查方法:每小區采用5點取樣法,每點調查5株,每次整株調查,記錄蚜蟲數量、瓢蟲數量。計算蟲口減退率與防治效果。

百株蚜蟲數量=調查蚜蟲數量/調查株數×100;

蟲口減退率/%=(處理前蚜蟲數-處理后蚜蟲數)/處理前蚜蟲數×100;

防治效果/%=[(處理蟲口減退率-對照蟲口減退率)/(100-對照蟲口減退率)]×100。

1.2.3 異色瓢蟲和蚜蟲的田間種群監測 為明確各不同益害比之間異色瓢蟲和蚜蟲的田間種群動態消長規律,故對3個處理做了28 d的跟蹤調查,時間為初次釋放后的3、5、7、10、14、21、28 d,并按1.2.2的調查方法統計蚜蟲、異色瓢蟲數。

1.3 數據處理與統計分析

數據均取3次重復的平均值,采用Microsoft Excel 2013進數據處理和繪圖,用SPSS 22.0對數據進行單因素方差分析,對其顯著性差異用LSD和Duncans 檢驗法進行多重比較。

2 結果與分析

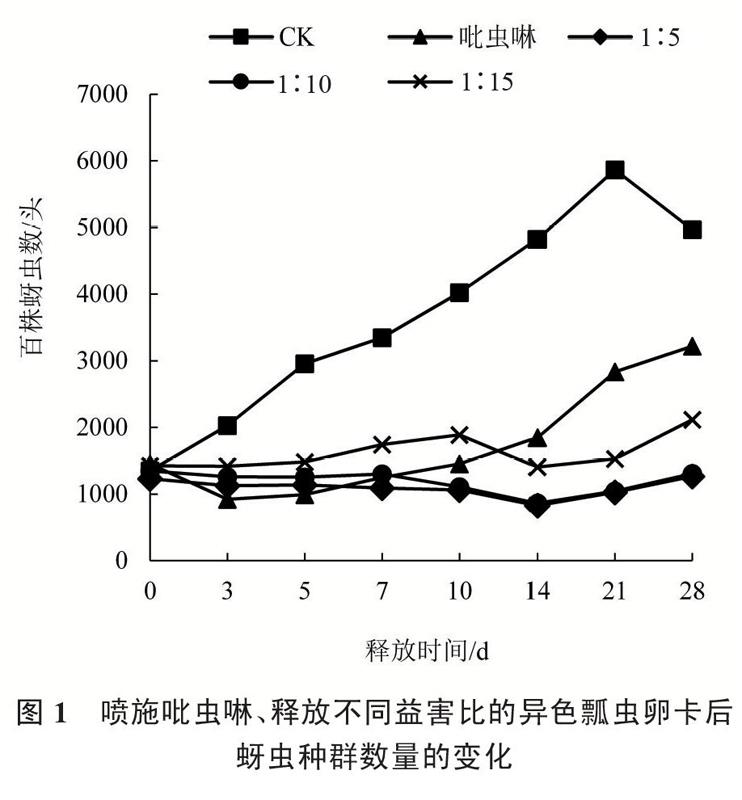

2.1 不同處理組對蚜蟲種群數量的影響

由圖1可知,4個處理組相較CK均可降低蚜蟲的種群數量,但是趨勢各有不同。化學農藥組在噴施10%吡蟲啉可濕性粉劑后的前5 d效果最好,蚜蟲種群數量迅速下降,低于天敵投放組,但7 d后優勢開始下降,釋放7 d后百株蚜蟲量為1249頭,高于益害比1∶5的處理。隨著時間的延長,釋放14 d后百株蚜蟲量達1848頭,高于3組天敵投放組,此后蚜蟲種群數量開始大幅上升。益害比1∶5的處理前5 d效果不明顯,但是釋放7 d后百株蚜蟲量為1088頭,少于化學農藥組的蚜蟲種群數量。隨著時間的延長,釋放14 d后百株蚜蟲量為826頭,蚜蟲數量明顯下降,且后續蚜蟲數量上升趨勢不明顯。益害比1∶10的處理在釋放10 d后百株蚜蟲量為1108頭,少于化學農藥組的1450頭。隨著時間的延長,釋放14 d后百株蚜蟲量為865頭,蚜蟲數量明顯下降,且后續蚜蟲數量上升趨勢不明顯。益害比1∶15的處理前期效果不明顯,在釋放14 d后百株蚜蟲量為1406頭,低于化學農藥組。空白對照CK的蚜蟲數量快速上升,21 d百株蟲量達到峰值,為5866頭,較化學農藥組、益害比1∶5、益害比1∶10、益害比1∶15的處理分別高2.07倍、5.72倍、5.62倍、3.83倍。由此可見,噴施化學農藥雖然可以在前期迅速降低蚜蟲種群數量,但是從長期控害效果來看,隨著時間的推移,蚜蟲數量上升趨勢明顯,防控效果較差;田間釋放異色瓢蟲卵卡可有效控制蚜蟲種群數量增長,雖然在前期效果不顯著,但是持效性顯著優于化學農藥組;益害比越高的處理,可在更短的時間內控制蚜蟲種群數量,但通過比較發現,益害比1∶5與1∶10的處理均效果良好,差異不明顯,考慮到生產成本,益害比1∶10的處理最優。

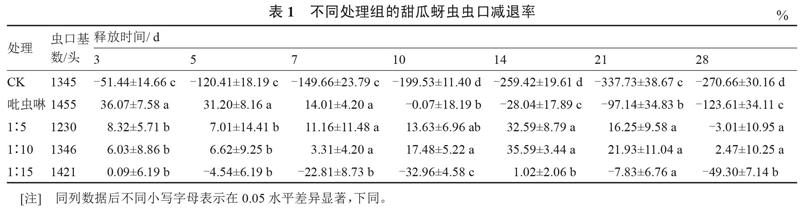

2.2 不同處理組的蚜蟲減退率

由表1可知,各時期4個處理組的蟲口減退率均大于CK,且差異均達顯著水平。釋放3、5 d時化學農藥組的蟲口減退率最高,分別為36.07%、31.20%,高于其他處理,差異達顯著水平,而3組不同益害比的天敵投放組之間,差異未達顯著水平,蟲口減退率化學農藥組>益害比1∶5>益害比1∶10>益害比1∶15>CK。釋放7 d時雖然化學處理組蟲口減退率最高,為14.01%,但與益害比1∶5及1∶10的處理相比,差異未達顯著水平,與1∶15的處理相比,差異達顯著水平,蟲口減退率化學農藥組>益害比1∶5>益害比1∶10>益害比1∶15>CK。釋放10 d時,蟲口減退率益害比1∶10>益害比1∶5>化學農藥組>益害比1∶15>CK,益害比1∶5與1∶10的處理、化學農藥組相比,差異未達顯著水平,化學農藥組、益害比1∶5的處理、益害比1∶10的處理與益害比1∶15的處理相比,差異達顯著水平。釋放14、28 d時,蟲口減退率益害比1∶10 >益害比1∶5>益害比1∶15>化學農藥組>CK,益害比1∶5與1∶10的處理相比,差異未達顯著水平,益害比1∶5、1∶10的處理與益害比1∶15的處理、化學農藥組相比,1∶15的處理與化學農藥相比,差異達顯著水平。釋放21 d時,蟲口減退率益害比1∶10 >益害比1∶5>益害比1∶15>化學農藥組>CK,3組不同益害比的處理之間,差異未達顯著水平,3組天敵投放組與化學農藥組相比,差異達顯著水平。由此可見,化學農藥組在施藥10 d開始直至28 d,蟲口減退率均為負值,控害效果差;3組天敵投放組中益害比1∶5與1∶10的處理相比,差異未達顯著水平;益害比1∶15的處理表現次于其他2組天敵投放組,但長期控害效果優于化學農藥組。綜上,考慮到生產成本,益害比1∶10的處理最優。

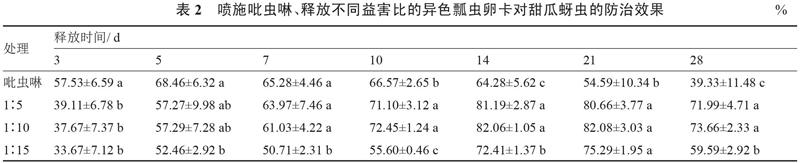

2.3 不同處理組對蚜蟲防治效果的影響

由表2可知,處理后的7 d內,化學農藥組防效均最高,表現出良好的速效性,但釋放后5、7 d,其防效與益害比1∶5、1∶10的處理比,差異未達顯著水平,7 d時化學農藥組達65.28%,而益害比1∶5、1∶10、1∶15的處理防效分別為63.97%、61.03%、50.71%。但在瓢蟲釋放10 d后開始直至28 d,益害比1∶5、1∶10的處理防效均顯著高于化學農藥組,且二者間差異未達顯著水平,在釋放后14 d益害比1∶5的處理防效達最高,為81.19%,在釋放后21 d益害比1∶10的處理防效達最高,為82.08%。益害比1∶15的處理在釋放后14 d開始防效高于化學農藥組,在釋放后21 d時防效最高,達75.29%,各時期其防效均低于益害比1∶5、1∶10的處理,且只有在釋放后3、5、21 d的防效與其他2組天敵投放組防效相比,差異未達顯著水平。由此可見,化學農藥組在噴施后的前7 d,表現出速效性,防效比天敵投放組高,但是隨著時間的推移,其防效逐漸降低,在噴施后28 d防效僅為39.33%,持效性差;3組天敵投放組中益害比1∶5、1∶10的處理在瓢蟲釋放10 d后,防效均高于化學農藥組,且二者間差異未達顯著水平;益害比1∶15的處理在釋放后14 d開始防效高于化學農藥組,各時期其防效均低于益害比1∶5、1∶10的處理。綜上,考慮到防控的持效性以及生產成本,益害比1∶10的天敵投放組最優。

2.4 釋放益害比對益害種群消長動態的影響

2.4.1 益害比1∶5時蚜蟲和異色瓢蟲種群的消長動態 由圖2可知,隨著異色瓢蟲的孵化,蚜蟲數量在天敵釋放后的14 d內基本呈現降低趨勢,釋放后14 d異色瓢蟲定殖量達到高峰值91頭,蚜蟲的數量達到最低值826頭。隨著時間的推移,瓢蟲數開始減少,此時蚜蟲數量明顯回升。由此可見,益害比1∶5時的瓢蟲定殖量在天敵釋放后14 d達到高峰,此時防控效果最好,故生產上應結合病蟲害測報,在蚜蟲發生高峰期前盡早釋放。

2.4.2 益害比1∶10時蚜蟲和異色瓢蟲種群的消長動態 由圖3可知,隨著異色瓢蟲的孵化,蚜蟲數量在天敵釋放后的10 d開始驟降,釋放后14 d異色瓢蟲定殖量達到高峰值82頭,蚜蟲的數量達到最低值865頭。隨著時間的推移,瓢蟲數開始減少,此時蚜蟲數量明顯回升。由此可見,益害比1∶10時的瓢蟲定殖量在天敵釋放后14 d達到高峰;益害比1∶5與益害比1∶10的處理蚜蟲和異色瓢蟲種群的消長動態大體保持一致,故生產上應結合病蟲害測報,在蚜蟲發生高峰期前盡早釋放,考慮到生產成本,可優先選擇益害比1∶10的天敵投放比例。

2.4.3 益害比1∶15時蚜蟲和異色瓢蟲種群的消長動態 由圖4可知,釋放前期蚜蟲數量仍呈現增加的趨勢,隨著異色瓢蟲的孵化,蚜蟲數量在天敵釋放后的10 d開始驟降,釋放后14 d異色瓢蟲定殖量達到高峰值55頭,蚜蟲的數量達到最低值1406頭。隨著時間的推移,瓢蟲數量開始減少,此時蚜蟲數量明顯回升。由此可見,益害比1∶15時的瓢蟲定殖量在天敵釋放后14 d達到高峰;釋放后的10 d內蚜蟲數量仍有明顯上升趨勢,說明在蚜蟲種群密度高的情況下,益害比1∶15的釋放比例無法迅速控制蟲害發展。

綜上所述,益害比1∶5、益害比1∶10、益害比1∶15的處理瓢蟲定殖量均在天敵釋放后14 d達到高峰;益害比1∶15的處理在天敵釋放后的10 d內異色瓢蟲定殖量增加速度緩慢,導致蚜蟲數量仍在不斷上升,前期防控效果較差;益害比1∶5與益害比1∶10的處理蚜蟲和異色瓢蟲種群的消長動態大體保持一致,考慮到生產成本,可優先選擇益害比1∶10的天敵投放比例。

3 討論與結論

有研究證實釋放異色瓢蟲可有效降低不同農作物上蚜蟲的種群數量,控制其發展危害,如王夸平等[15]研究發現異色瓢蟲可以有效防治煙蚜,馬菲等[16]研究發現果園蚜蟲發生種類多且危害時期長,應用化學防治會使水果內含有殘留農藥,在生產中,就地取材保護利用異色瓢蟲,不僅可以有效控制果園蚜蟲,而且能夠保證人們安全食用果品。劉曉等[17]研究發現2次釋放異色瓢蟲對棉蚜的控制時間為50 d,而化學防治的控制時間為10 d,釋放異色瓢蟲防治棉田蚜蟲可有效減少使用殺蟲劑次數2次以上。馬超等[18]研究發現應用異色瓢蟲和東亞小花蝽聯合防控西瓜蚜蟲具有較好的控害效果,釋放1周后,西瓜植株上瓜 蚜 明 顯 減 少 ,處 理 組 蟲 口 減 退 率 為53.6%,防治效果為59.01%,釋放2周后,處理組蟲口減退率為79.6%,防治效果為76.8%,可持續控害3~4周。孫梅梅等[19]、雒珺瑜等[20]研究發現,和化學防治相比,人工釋放異色瓢蟲速效性較差,但持效性好。本研究亦取得相似結論:異色瓢蟲對于甜瓜蚜蟲具有良好的防控效果,特別是長期防控效果優于化學農藥,益害比1∶5與益害比1∶10的投放密度對蚜蟲的防控效果好,在釋放后28 d時防效仍在70%以上。但考慮到生產成本,益害比1∶10為甜瓜上異色瓢蟲釋放的最佳密度。

筆者還發現,在一定時間內甜瓜上異色瓢蟲與蚜蟲消長規律比較相似,釋放前期,異色瓢蟲的定殖量隨著蚜蟲的數量增加而升高,14 d時天敵投放處理的瓢蟲定殖量達到峰值。益害比1∶5與益害比1∶10的處理蚜蟲和異色瓢蟲種群的消長動態大體表現一致,故生產上應結合病蟲害測報,在蚜蟲發生高峰期前盡早釋放,考慮到生產成本,可優先選擇益害比1∶10的天敵投放比例。

綜上所述,雖然使用化學農藥可以在前期迅速降低蚜蟲種群密度,但是后期防控效果較差,而投放天敵昆蟲可持續高效控害,介于其前期瓢蟲孵化定殖需要的時間,建議在蚜蟲零星發生或者蟲口基數較低時,立即開始投放,否則效果不佳;經過一系列試驗發現益害比1∶10為甜瓜上異色瓢蟲釋放的最佳密度;懸掛異色瓢蟲卵卡是一種綠色、安全的甜瓜蚜蟲防控方法,可替代化學農藥防控,在使用過程中可結合多種其他防控方法,如懸掛黃板、人工滅蟲、懸掛防蟲網等;為了提高防治的持效性,可在作物周圍種植一些蜜源植物等,以提供增殖繁衍的場所,幫助天敵昆蟲在食物匱乏時繼續生存繁衍,豐富農田生物多樣性。

參考文獻

[1] 張立虎.甜瓜果實糖度相關基因的遺傳定位[D].烏魯木齊:新疆大學,2014.

[2] 葉云峰,李桂芬,覃斯華,等.設施甜瓜化肥農藥減施增效栽培技術模式[J].中國瓜菜,2020,33(8):95-98.

[3] FERNANDES F S,RAMALHO F S,NASCIMENTO J L,et al.Within-plant distribution of cotton aphids,Aphis gossypii Glover (Hemiptera:Aphididae),in Bt and non-Bt cotton fields[J].Bulletin of Entomological Research,2012,102(1):79-87.

[4] 王少麗,張友軍,徐寶云.北京地區西瓜蚜蟲的發生規律及藥劑防治研究[J].中國植保導刊,2012,32(10):44-46.

[5] 許田芬.西瓜病蟲害的種類及生物學特性研究[D].江蘇蘇州:蘇州大學,2008.

[6] 孫明明.早春大棚甜瓜病蟲害綜合防控技術[J].中國瓜菜,2020,33(5):88-89.

[7] 肖文斐,來文國,柴偉國,等.四種植物源農藥對甜瓜蚜蟲的防治效果研究[J].杭州農業與科技, 2018(1):42-44.

[8] 羅銘蓮,祁有存.10%吡蟲啉對辣椒蚜蟲藥效試驗[J].青海農技推廣,2002(4):58.

[9] 馬國蘭,柏連陽.蚜蟲的防治技術及應用新進展[J].安徽農業科學,2006,34(14):3406-3408.

[10] 湯秋玲,馬康生,高希武.蔬菜蚜蟲抗藥性現狀及抗性治理策略[J].植物保護,2016,42(6):11-20.

[11] 李姝,王甦,趙靜,等.釋放異色瓢蟲對北京溫室甜椒和圓茄上桃蚜的控害效果[J].植物保護學報,2014,41(6):699-704.

[12] 昝艷琨.生物防治在農業病蟲害防治上的應用[J].農業與技術,2017,37(20):44.

[13] 劉震,徐洪富,孔繁華,等.異色瓢蟲成蟲最適冷藏條件的研究[J].山東農業科學,2009(6):64-67.

[14] 李金萍,郭喜紅,侯崢嶸,等.釋放異色瓢蟲對北京春茬西瓜瓜蚜的控害效果[J].中國植保導刊,2017,37(4):38-41.

[15] 王夸平,詹莜國,潘悅,等.煙蚜繭蜂和異色瓢蟲綜合防治煙蚜的效果評價[J].湖北農業科學,2013,52(7):1567-1570.

[16] 馬菲,楊瑞生,高德三.果園蚜蟲的發生及應用異色瓢蟲控蚜[J].遼寧農業科學,2005(2):37-39.

[17] 劉曉,邊文波,耿軍,等.人工釋放異色瓢蟲對棉田蚜蟲的控制作用[J].農業科技通訊,2018(3):112-115.

[18] 馬超,吳學宏,郭喜紅,等.北京市西瓜甜瓜病蟲害綠色防控技術集成[J].中國瓜菜,2019,32(12):88-90.

[19] 孫梅梅,柴偉綱,諶江華,等.人工釋放異色瓢蟲對甘藍蚜的控制效果[J].浙江農業科學,2015,56(9):1452-1453.

[20] 雒珺瑜,崔金杰,王春義,等.棉田釋放異色瓢蟲對棉蚜自然種群的控制效果[J].中國棉花,2014,41 (7):8-11.