京津冀協(xié)同發(fā)展視閾下北京“菜籃子”外埠基地建設研究

陳香玉 陳俊紅 張慧智

摘? ? 要: 北京農業(yè)資源有限、總量不足,蔬菜自給率不足10%,生豬自給率不到5%,加強“菜籃子”區(qū)域間合作是確保首都“菜籃子”市場供應穩(wěn)定的必行之路,而在環(huán)京地區(qū)建立外埠基地仍然是現(xiàn)階段北京市農業(yè)企業(yè)的首選。通過實地調研數(shù)據(jù)信息對津冀地區(qū)的北京“菜籃子”基地建設現(xiàn)狀進行深入研究,分析存在的問題,并提出針對性的政策建議,以期為優(yōu)化津冀地區(qū)的北京“菜籃子”基地建設,促進京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略向縱深推進提供決策參考。

關鍵詞: 菜籃子; 京津冀協(xié)同發(fā)展; 外埠基地; 政策建議

中圖分類號: S63 文獻標志碼:B 文章編號: 1673-2871(2021)10-119-06

Research on the construction of Beijing“Vegetable Basket”outside port base from the perspective of Beijing-Tianjin-Hebei coordinated development

CHEN Xiangyu, CHEN Junhong, ZHANG Huizhi

(Institute of Agricultural Information and Economics, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences/ Key Laboratory of Urban Agriculture (North), Ministry of Agriculture and Rural Affairs, P.R.China, Beijing 100097, China)

Abstract: Beijings agricultural resources are limited and the total amount is insufficient. The self-sufficiency rate of vegetables is less than 10%, and the self-sufficiency rate of pigs is less than 5%. Strengthening the inter-regional cooperation is the necessary way to ensure the stable supply of the "vegetable basket" market in the capital. The establishment of “vegetable basket” outside port base in the area around Beijing is still the first choice for agricultural enterprises in Beijing at this stage. In order to provide decision-making reference for optimizing the construction of Beijing “vegetable basket”base in Tianjin and Hebei Province and promoting coordinated development strategy of the Beijing-Tianjin-Hebei region in depth, The construction status of Beijing “vegetable basket” base in Tianjin and Hebei Province was studied through field research data information, the existing problems were analyzed, and targeted policy suggestions were put forward in this research

Key words:Vegetable basket; Coordinated development of the Beijing-Tianjin-Hebei region; Outside port base; Policy suggestion

北京農業(yè)資源有限、總量不足,蔬菜自給率不足10%,肉類產量連續(xù)10 a(年)下降,生豬自給率不到5%[1],這就決定北京“菜籃子”有效供給必須堅持“走出去”原則,加強與其他地區(qū)的協(xié)調合作[2]。京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略下,津冀承接北京“菜籃子”外埠基地建設,有利于在更廣范圍內優(yōu)化農業(yè)要素資源配置,通過更高水平的農業(yè)區(qū)域合作打造環(huán)北京“1小時生活保障圈”。后疫情時代,優(yōu)化津冀地區(qū)的北京“菜籃子”基地建設,促進京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略向縱深推進,是確保北京鮮活農產品供應鏈順暢、市場價格穩(wěn)定以及銷售渠道暢通所面臨的重要課題之一,必須從戰(zhàn)略管理與政策設計上予以保證。

國內學者對京津冀農業(yè)協(xié)同發(fā)展進行了諸多的研究,主要集中于京津冀農業(yè)的組織結構關系、要素投入整合關系、區(qū)位優(yōu)勢,協(xié)同發(fā)展的必要性與可行性、定位與原則、現(xiàn)狀、實現(xiàn)路徑等[3-8]。“菜籃子”外埠基地建設是農業(yè)協(xié)同發(fā)展的一種重要表現(xiàn)形式,研究和實踐表明,“菜籃子”外埠基地建設可以充分發(fā)揮各區(qū)域互補優(yōu)勢,對于促進“菜籃子”產品跨區(qū)域流通、保障區(qū)域“菜籃子”市場供應穩(wěn)定具有重要作用。但是,當前的研究中,關于如何更好地建立“菜籃子”外埠基地,尤其是在京津冀協(xié)同發(fā)展背景下,北京如何以基地建設為抓手更好地推進三地農業(yè)協(xié)同發(fā)展、保障首都“菜籃子”市場供應穩(wěn)定鮮有提及。

筆者在對北京市農業(yè)農村局支持的外埠基地進行調研的基礎上,進一步對津冀地區(qū)基地建設現(xiàn)狀進行分析,剖析存在的問題,進而基于京津冀協(xié)同視角,提出完善北京“菜籃子”外埠基地建設的政策建議,以期為北京穩(wěn)固、擴大“菜籃子”外埠基地建設提供借鑒參考。

1 基地建設基礎

1.1 津冀耕地等資源優(yōu)勢顯著

北京市作為全國特大城市,隨著城市建設和生活生態(tài)發(fā)展的用地用水需求與農業(yè)發(fā)展之間的矛盾日益加劇,依靠自有資源發(fā)展農業(yè)生產、保障供給能力有限。河北省、天津市耕地資源相比較北京市來說優(yōu)勢明顯[9-11]。2019年北京市、天津市的耕地面積分別為21.4萬hm2、43.68萬hm2,河北省為651.89萬hm2,津冀兩地相較北京市優(yōu)勢明顯;北京市、天津市、河北省的水資源總量分別是29.8億m3、13億m3與138.3億m3,河北省達到北京市的4.6倍多;從主要農產品人均產量來看,天津市、河北省優(yōu)勢突出,以肉類、水產品和牛奶為例,人均豬牛羊肉產量分別是北京市的7.63倍、27.25倍,人均水產品產量分別為北京市的12倍、9.36倍,人均牛奶產量分別是北京市的2.46倍、4.60倍[12]。河北省勞動力資源也較為豐富,一產勞動力數(shù)量多年來一直占京津冀地區(qū)的90%以上[13-15],成為北京市“菜籃子”產品重要的供應地,廊坊的精品特色蔬菜、保定的設施綠色蔬菜、張家口和承德的冷涼錯季蔬菜,在首都中高檔蔬菜市場中的份額不斷擴大[16]。天津市一直以來致力于發(fā)展節(jié)水、綠色、高效的現(xiàn)代都市型農業(yè),其核心產業(yè)為設施農業(yè)、高新技術產業(yè)、海洋漁業(yè)、農產品物流、農產品加工與休閑農業(yè)等,設施蔬菜、牛奶、水產品自給率超過100%[17],這為天津市菜籃子產品更好地對接首都市場提供了條件。

1.2 北京總部基地資源豐富

北京市具有發(fā)展總部基地模式的得天獨厚條件。從北京層面看,科技成果在全國領先,截止到2018年12月,全國在世界領先的技術北京占55.7%,全市專利申請量相較于1985年增加120倍,通過與首都科技條件平臺的協(xié)作,建立了總價值高達277億元的國家級、市級重點工程中心與重點實驗室916個,面向社會開放的儀器設備共4.39萬余臺(套),組建了由杰出青年、長江學者、院士等構成的高端團隊225個,共14 217位專家,制定技術標準和登記知識產權24 879項[18]。北京市可以依托科技資源優(yōu)勢,促進京津冀農業(yè)協(xié)同發(fā)展。從企業(yè)實力看,北京市不斷強化農民合作社基礎作用、龍頭企業(yè)引領示范作用、行業(yè)協(xié)會和產業(yè)聯(lián)盟平臺作用。根據(jù)北京市農業(yè)農村局統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年全市擁有142家重點龍頭企業(yè),其中國家級重點龍頭企業(yè)43家,市級重點龍頭企業(yè)99家;共有7032家農民專業(yè)合作社,包括46家聯(lián)合社、207家市級和142家國家級的示范社。不論科技資源還是從人才資源,都具有發(fā)展總部基地模式的優(yōu)勢,可以充分凸顯總部基地的輻射和帶動作用。

1.3 京津冀農業(yè)協(xié)同政策聯(lián)動

促進京津冀農業(yè)協(xié)同發(fā)展,不僅是國家戰(zhàn)略的高瞻遠矚,也是提升區(qū)域農業(yè)發(fā)展動力的關鍵抉擇。京津冀三地根據(jù)各自的發(fā)展情況與資源特點,站在全局的高度,構建京津冀協(xié)同聯(lián)動的政策體系,先后簽署了《京張蔬菜產銷協(xié)作框架協(xié)議(2013—2017)框架協(xié)議》、《京津冀畜牧業(yè)協(xié)同發(fā)展合作框架》,強調資源共享監(jiān)督、產業(yè)對接、人員科技信息協(xié)作等。北京市“十四五”期間將穩(wěn)固百萬畝外埠基地,通過實施京津冀農業(yè)合作項目,建設一批肉、蛋、菜、奶“菜籃子”外埠基地。制定了《北京市“菜籃子”產品外埠基地扶持資金管理暫行辦法》,引導和支持北京市涉農重點龍頭企業(yè),結合自身實際,到外埠建立相應模式的“菜籃子”合作基地,確定補助標準,667 m2(畝)分別給予自建露地400元、大棚800元、溫室2000元,以及聯(lián)營訂單260元的一次性扶持;畜禽按照每個生豬、肉牛、奶牛基地200萬元,每個肉種雞基地300萬元,每個蛋種雞基地500萬元的標準。

2 數(shù)據(jù)來源及說明

在北京市相關政策的引導和支持下,自2015年起,北京市農業(yè)農村局對一些北京涉農龍頭企業(yè)的外埠基地進行了扶持,基地主要分布在河北省、天津市、內蒙古自治區(qū)、山東省、山西省、江蘇省等區(qū)域。為全面深入了解津冀地區(qū)的北京“菜籃子”外埠基地建設情況,2019年11—12月,筆者及所在研究團隊對上述基地進行了訪談和問卷調研。據(jù)調研統(tǒng)計,截止到2019年10月,共有16家北京涉農企業(yè)的69個外埠基地獲得了北京市農業(yè)農村局的扶持。該研究獲得16個企業(yè)的64個基地數(shù)據(jù),有效問卷60份,約覆蓋了北京市農業(yè)農村局支持外埠基地總數(shù)的86.96%,問卷有效率超過90%,能夠充分體現(xiàn)北京市關于“菜籃子”外埠基地的政策導向、建設及扶持情況。

3 基地建設現(xiàn)狀及分析

3.1 基地規(guī)模優(yōu)勢明顯

3.1.1 在津冀地區(qū)建立的外埠基地數(shù)最多 在調研的外埠基地中,蔬菜基地有44個,畜牧基地有16個,不論是蔬菜基地還是畜牧基地,都主要分布在河北省,約占扶持基地總數(shù)的70%以上;其次分布在天津市,分布在津冀兩地的外埠基地合計約占扶持基地總數(shù)的80%(表1)。環(huán)京地區(qū)由于地理優(yōu)勢,從田間到餐桌的時間能夠大大縮短,倉儲和物流成本更低;勞動力資源和土地資源豐富,在“菜籃子”外埠基地建設項目的引領和帶動下,優(yōu)先在環(huán)京地區(qū)試行開展,仍然是絕大多數(shù)北京涉農企業(yè)在進行外埠基地拓展之初的選擇。如首農食品集團現(xiàn)有的22個外埠蔬菜種植基地中,津冀地區(qū)占90%以上;北京順鑫農業(yè)股份有限公司在全國建有外埠基地15個,津冀地區(qū)約占80%。

3.1.2 在津冀地區(qū)建立的外埠基地面積最大 在調研的外埠基地中,蔬菜基地總面積達5 696.40 hm2,其中,河北省的蔬菜基地面積最大,占比大約是89.06%;其次,是天津市,蔬菜基地占比約是6.12%,僅津冀兩地的蔬菜基地面積占比就達到95%以上,見表2。在蔬菜的三種生產方式中,相比較而言,露地蔬菜生產對于成本的投入和技術要求不高,但容易受氣象條件和病蟲害的影響;而溫室和大棚蔬菜生產則對技術的要求比較高,可以忽略氣候影響組織反季生產,大大提高對水、土地等自然資源以及勞動力資源的利用率,提升基地單位面積的收益水平。近年來,天津市發(fā)展現(xiàn)代都市型農業(yè)取得顯著成果,設施農業(yè)水平實現(xiàn)大幅度提升,調研的溫室和大棚面積占比達到83.75%;其次是河北省,調研的溫室和大棚面積占比超過55%,但是同天津市相比,河北省的露地面積仍然比較高,蔬菜生產方式需要進一步改進。

3.2 基地多模式并存發(fā)展

“菜籃子”外埠基地建設模式根據(jù)北京企業(yè)的控股情況,可以分為自建模式、生產聯(lián)營模式與訂單模式。自建模式中,基地是由北京企業(yè)在外埠投資自建,租地合同需超過5 a以上;聯(lián)營模式中,北京企業(yè)與外埠基地屬于合作聯(lián)營關系,北京企業(yè)必須控股且聯(lián)營合同超過5 a以上;訂單模式中,北京企業(yè)與外埠基地間僅是供貨關系,合同長達5 a以上。根據(jù)主營農產品的類別,外埠基地又可以分為蔬菜基地和畜牧基地。由于畜牧基地對于規(guī)模養(yǎng)殖、科技含量、品種選擇與質量把控等的要求較高,全部以自建為主,因此不在此次模式分析的范疇內。

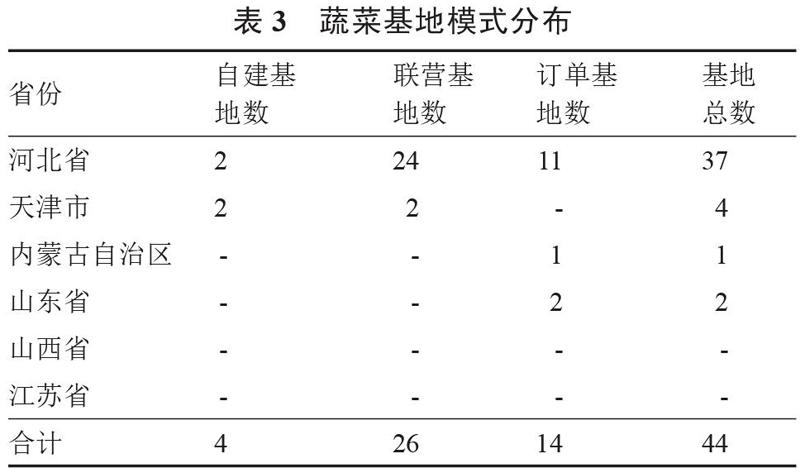

3.2.1 自建基地模式 北京企業(yè)在外埠投資自建生產基地,實行統(tǒng)一品種、標準、技術、用藥以及檢測等,形成生產、加工、銷售一條龍體系。一方面,北京企業(yè)可以從企業(yè)內部進行長遠規(guī)劃和安排生產,強化企業(yè)對于基地建設與發(fā)展的主動權,實施標準化生產,確保農產品及時安全有效供給;另一方面,園區(qū)化生產使得津冀地區(qū)土地得到高效利用,“科技興農”的首都農業(yè)發(fā)展模式對當?shù)剞r業(yè)生產發(fā)揮了科技、標準和管理上的示范、帶動作用,同時,增加了勞動力的工資性收入。例如萬豐大地(北京)蔬菜有限公司通過自建基地,技術、品種、標準、檢測以及銷售均做到統(tǒng)一化,實現(xiàn)了對產品產量和質量的有效把控,且通過“品種+農藥+培訓”方式幫助當?shù)剞r戶提高產品質量,開拓銷路。自建基地模式對企業(yè)的資金實力要求高,企業(yè)自負盈虧,且合作雙方未建立利益聯(lián)結關系,產業(yè)互動不充分,因而津冀地區(qū)自建基地數(shù)量最低,河北省2個,天津市2個,合計占津冀基地總數(shù)的9.76%(表3)。

3.2.2 生產聯(lián)營模式 北京企業(yè)與外埠生產基地形成緊密、穩(wěn)定的產銷合作關系,以合同或章程的方式確定雙方的權利義務,并以此協(xié)調生產經(jīng)營活動,達到“1+1>2”的協(xié)同效應。一方面,津冀企業(yè)主要以土地、人力作為資本入股,緩解了北京企業(yè)在發(fā)展過程中面臨的土地等自然資源以及資金和勞動力的壓力。另一方面,組建利益聯(lián)合體后,雙方可以根據(jù)持股比例享受利潤分成,增加了津冀企業(yè)受益;依托北京企業(yè)在生產、加工等環(huán)節(jié)的先進技術及行業(yè)與品牌優(yōu)勢,促進津冀地區(qū)專業(yè)化、標準化基地建設,推動當?shù)剞r業(yè)產業(yè)升級。北京美農東方科技發(fā)展有限公司探索出一套產地集采、銷地直配的流通模式,建立“生產基地平臺+流通銷售平臺”,結合超市資源,建立穩(wěn)定的供銷渠道,切實達到既保障供應,又促進聯(lián)合體發(fā)展的要求。合作雙方的優(yōu)勢互補、緊密的利益聯(lián)結關系、良好的產業(yè)互動,聯(lián)營模式得到合作雙方的積極響應與踴躍參與,基地數(shù)量最多,共26個,占比約為津冀基地總數(shù)的63.41%。其中,河北省24個,占河北省基地總數(shù)的64.86%;天津市2個,占天津市基地總數(shù)的50%(表3)。

3.2.3 訂單農業(yè)模式 北京企業(yè)與外埠農戶簽訂長期供貨合同,農戶按照合同要求進行有計劃的生產,北京企業(yè)根據(jù)合同收購農戶的農產品,并為其提供相應的現(xiàn)代化服務。該模式發(fā)揮了北京企業(yè)總部基地、研發(fā)、科技供給和產后銷售帶動的優(yōu)勢,發(fā)揮了津冀地區(qū)農戶的生產優(yōu)勢。一方面,通過組織訂單生產,以“產銷掛鉤,以銷定產”為核心做好農產品調控,北京市場需要什么就組織生產什么,最大程度減少無效供給,形成更加適銷對路的“產業(yè)菜單”;另一方面,津冀地區(qū)農戶生產的盲目性大大減少,規(guī)避了農戶小生產和大市場之間的矛盾,解決了農產品銷路問題。北京美農東方科技發(fā)展有限公司與津冀地區(qū)各基地合作社緊密合作,采取以銷定產的模式,根據(jù)不同客戶、不同渠道的需求分配蔬菜品種和數(shù)量。北京方圓平安食品開發(fā)有限公司按保護價與農戶簽訂合同,保障了農民利益不受損。津冀地區(qū)訂單基地全部分布在河北省,共有11個,約占津冀基地總數(shù)的26.83%,占河北省基地總數(shù)的29.73%,這與正處于從傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉變、農戶規(guī)模經(jīng)營略有增長但比例仍處于低水平的河北農業(yè)現(xiàn)實相符(表3)。

3.3 基地供應充足、品種豐富

供京是北京“菜籃子”外埠基地產品的最終重要歸宿。據(jù)調研,2015—2019年間,在北京農業(yè)農村局扶持的所有外埠蔬菜基地中,4個省份的供京蔬菜數(shù)量在逐年遞增,其中,河北省的年均供京數(shù)量最多,基本上能夠達到4個省份年均供京蔬菜總量的75.00%以上。而從區(qū)域內部供京蔬菜情況來看,天津市的蔬菜年均供京量占其基地年均總產量的90.00%以上;其次是河北省,蔬菜年均供京量占自身基地年均總產量的比重超過70.00%。津冀兩地的供京蔬菜品種也較為豐富,基本為北京市日常蔬菜消費品種,有土豆、大白菜、黃瓜、西紅柿、娃娃菜、生菜、西蘭花、圓白菜、胡蘿卜、茄子、青椒、豇豆、紫甘藍等幾十種,為滿足北京市民的日常消費做出了積極貢獻。

供京畜產品主要包括生豬、肉雞等。在扶持的外部畜牧基地中,河北省的年均生豬供京量最大,占所有省份生豬年均供京總量的80.00%以上,約占全省基地年均總產量的83.30%;供京的雞肉產品,也基本集中于河北省,年均供京量基本達到河北省基地年均總產量的60.00%,為保障北京市禽畜產品市場的質優(yōu)價穩(wěn)發(fā)揮了重要作用。

4 基地建設存在的問題

4.1 政策支持深度有待進一步強化

一是基地扶持范圍有待擴大。外埠基地建設中,只有北京的國有涉農企業(yè)、農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、大型涉農批發(fā)市場或者農民專業(yè)合作社等,享有北京市政府補貼。津冀地區(qū)的一批規(guī)模與組織化程度高、供京比例大、產品安全可靠的涉農企業(yè),雖然理論上應該獲得北京適當財政補貼,結果未被納入北京市補貼范圍,無法更好地調動津冀農業(yè)龍頭企業(yè)的積極性,從一定程度上影響了外埠基地建設的規(guī)模擴大和水平提升。

二是財政補貼的力度有待加大。投資外埠基地的企業(yè)作為市場主體,面臨著市場競爭和政府監(jiān)管的雙重壓力,一方面希望向市場提供高質量、安全的“菜籃子”產品,這也意味著高投入;另一方面,在實際生產中又不得不通過控制各種成本來增加企業(yè)收益。適度增加財政補貼可以從一定程度上緩解這個內部沖突,對企業(yè)進行正向激勵,緩解其資金壓力,基于這個角度,當前財政支撐的強度仍然不足。

三是“綠色通道”優(yōu)惠政策空間有待適度拓展。非洲豬瘟后,運輸活畜禽的車輛無法再享有生鮮農產品運輸“綠色通道”的優(yōu)惠制度,導致活畜禽行業(yè)運輸費用顯著增加,以大雞為例,每只運輸成本增加約0.2元,產品成本上漲,行業(yè)整體收益下降,這對畜禽外埠基地的穩(wěn)定性也產生很大影響。

4.2 優(yōu)勢互補的格局有待進一步拓展

從政府層面看,三地優(yōu)勢互補的格局有待深化。由于行政區(qū)劃不同,在制定相關政策以及實施的過程中通常是站在自身的角度,而沒有將三地的共同利益緊密聯(lián)系起來,缺乏區(qū)域間有效的利益分享機制以及生態(tài)補償機制。這就導致在基地建設中,北京無法將自身作為首都在科研能力、人才、金融、信息等方面的優(yōu)勢充分發(fā)揮出來;津冀部分區(qū)域政府對于基地建設缺乏應有的積極性和促進行為,并未充分發(fā)揮自身在土地資源、水資源、勞動力資源和港口等方面的優(yōu)勢,這對北京“菜籃子”外埠基地建設,乃至加快推進津冀農業(yè)產業(yè)轉型升級進程、以共贏謀發(fā)展產生不利影響。

4.3 政府監(jiān)管作用有待于進一步加強

一是雙方政府的質量監(jiān)管作用有待強化。部分訂單基地農戶為擴大產量,非法使用違禁投入品,而當?shù)貙r業(yè)投入品的規(guī)范化管理不完善,技術人員又難以監(jiān)督到位,僅僅依靠企業(yè)自身力量,無法對農產品質量安全實施全方位控制。

二是雙方政府對合同雙方的履約監(jiān)督作用有待強化。合作某一方追逐眼前利益隨意破壞合同、損害另一方利益的情況時有發(fā)生,影響了良好商業(yè)信譽環(huán)境的創(chuàng)立,不利于自身長遠利潤的獲得和雙方合作的可持續(xù)發(fā)展。

三是基地的選址有待于進一步把控。有部分基地的環(huán)境指標未達標,所在地區(qū)的一些小型生產加工企業(yè)采取夜間組織生產、排放超標氣體和污水的方式規(guī)避環(huán)保監(jiān)管,造成周邊地表水、地下水以及空氣質量的嚴重污染,間接給農產品質量安全留下隱患。

5 政策建議

5.1 構建更加開放的政策扶持體系

一是建議突破區(qū)劃限制,放寬北京“菜籃子”外埠基地的申報條件,將支持范圍適度擴大到津冀地區(qū)農業(yè)龍頭企業(yè),既能正向激勵津冀地區(qū)農業(yè)龍頭企業(yè)生產高質量、高安全農產品的積極性,促進當?shù)貎?yōu)勢產業(yè)升級,推動津冀地區(qū)現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展,又能對保障北京市“菜籃子”市場充足供應、產品質優(yōu)價穩(wěn)發(fā)揮重要作用。

二是制定科學、靈活的政策支持農業(yè)企業(yè),在基地選址、土地租賃、配套用地、項目審批等方面予以協(xié)調、支持,依據(jù)每個基地供京農產品的數(shù)量、品質、價格狀況,科學測算補貼額度,實施差別化、精準化支持;在現(xiàn)有補貼之上,不斷細化補貼的具體用途、擴大適用范圍彈性空間,加大對企業(yè)在節(jié)水設施、信息化設施、快檢設施、土壤修復設施、污水處理設施、科技人員培訓等方面投入的支持力度,在一定程度上緩解企業(yè)由于自身資金有限無法滿足基地規(guī)模擴大、基地安全生產標準化建設動力不足等問題。

三是建議政策上繼續(xù)設立活畜禽運輸“綠色通道”,施行通行費用減免,降低外埠基地供京活禽畜運輸成本,穩(wěn)定養(yǎng)殖業(yè)生產,豐富北京市民“菜籃子”。

5.2 形成更加緊密的利益聯(lián)結關系

建議簽署區(qū)域間更加緊密的合作關系框架協(xié)議,通盤籌劃京津冀農業(yè)協(xié)作中的分配權與管理權,由三地共同制定財稅政策、農產品價格政策以及生態(tài)補償政策等,統(tǒng)籌兼顧三地利益;發(fā)揮政策資金杠桿作用,支持企業(yè)加大對生態(tài)農業(yè)、智慧農業(yè)、創(chuàng)意農業(yè)示范基地投入,這是實現(xiàn)津冀地區(qū)農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要舉措,也是北京“菜籃子”外埠基地建設可持續(xù)運轉的基本條件之一。只有建立起更加牢固的利益聯(lián)結關系,為實現(xiàn)共建共享共榮發(fā)展,北京市才會最大限度地發(fā)揮自身在科技、人才、資本、信息、銷售帶動等方面的潛在能力,而津冀地區(qū)也會充分發(fā)揮自身在土地、水等自然資源以及勞動力資源等方面的比較優(yōu)勢。

5.3 建立更加健全的協(xié)同監(jiān)管機制

一是強化“區(qū)域協(xié)作、基地保障、全程監(jiān)管”體制機制,推進外埠基地相關技術規(guī)程的制定和標準化生產,且同步于北京市本地農民的操作規(guī)范;健全政府監(jiān)測與企業(yè)自律性檢測相結合的農產品質量安全檢測制度,不斷加大北京市政府對全市性大型農產品批發(fā)市場、農貿市場與連鎖超市的監(jiān)測密度、抽檢力度,以此防范生產者道德風險,抑制生產者違規(guī)行為;加強對供京農產品從田間到餐桌全流程的信息監(jiān)管和預警,建立起京津冀三地共享的供京農產品質量可追溯體系。

二是不斷強化合作雙方的政府農業(yè)管理部門對履約情況的監(jiān)督管理,契約要體現(xiàn)雙方平等主體地位,兼顧雙方利益,明確權利、責任與分工,重點要提高違約成本、增加合作收益、體現(xiàn)利益公平分配等。依托信息科技和大數(shù)據(jù)技術建立對農民和農企進行信用等級評定的征信數(shù)據(jù)庫,對其誠信狀況按級別科學分類。鼓勵采用信貸支持、誠信積分兌換等形式嘉勉誠信主體,采取警告、降級、“黑名單”、減免權利、剝奪資格、媒體曝光等方式懲處失信主體,從而加強履職監(jiān)督管理,推動信用環(huán)境整改優(yōu)化。

三是嚴格外埠基地遴選標準,要求新建基地間隔交通主干道超過100 m,基地方圓3 km以內無污染企業(yè),大氣、土壤、灌溉水等遵循我國無公害農產品產地環(huán)境評價標準。

參考文獻

[1] 北京市人民政府.北京市“十四五”時期鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施規(guī)劃[EB/OL].(2021-07-31)[2021-08-12].http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zfwj/zfwj2016/szfwj/202108/t20210812_2467323.html.

[2] 周清杰.建好首都“菜籃子”外埠基地[J].前線,2020(8):66-68.

[3] 秦靜,李浩,周立群.京津冀現(xiàn)代農業(yè)協(xié)同發(fā)展進展與展望[J].中國農業(yè)資源與區(qū)劃,2018,39(9): 279-284.

[4] 郭馨梅,張淑梅,楊慧鵬. 京津冀農業(yè)協(xié)同發(fā)展困境與突破[J].商業(yè)經(jīng)濟研究,2017(13): 126-128.

[5] 孔祥智,程澤南. 京津冀農業(yè)差異性特征及協(xié)同發(fā)展路徑研究[J].河北學刊,2017,37(1): 115-121.

[6] 劉剛,朱有余. 京津冀綠色農業(yè)分工協(xié)作機制探討[J].商業(yè)經(jīng)濟究,2015(8): 139-140.

[7] 盧龍輝,陳福軍,許月卿,等. 京津冀“生態(tài)系統(tǒng)服務轉型”及其空間格局[J].自然資源學報,2020,35(3): 532-545.

[8] 何剛,周燕妃,朱艷娜. 京津冀產業(yè)轉型升級測度及其經(jīng)濟效應研究[J].統(tǒng)計與決策,2020,36(1): 86-90.

[9] 張敏,苗潤蓮,盧鳳君,等. 基于產業(yè)鏈升級的京津冀農業(yè)協(xié)作模式探析[J].農業(yè)現(xiàn)代化研究,2015,36(3): 407-411.

[10] 余灝哲,李麗娟,李九一. 基于量-質-域-流的京津冀水資源承載力綜合評價[J].資源科學,2020,42(2): 358-371.

[11] 馮忠江,艾巧玥. 京津冀地區(qū)生態(tài)農業(yè)協(xié)同發(fā)展路徑研究[J].生態(tài)經(jīng)濟,2018,34(6):134-138.

[12] 國家統(tǒng)計局.中國統(tǒng)計年鑒[M].北京:中國統(tǒng)計出版社,2020.

[13] 北京市統(tǒng)計局,國家統(tǒng)計局北京調查總隊.北京統(tǒng)計年鑒[M].北京:中國統(tǒng)計出版社,2016-2020.

[14] 天津市統(tǒng)計局,國家統(tǒng)計局天津調查總隊.天津統(tǒng)計年鑒[M].北京:中國統(tǒng)計出版社,2016-2020.

[15] 河北省人民政府.河北經(jīng)濟年鑒[M].北京:中國統(tǒng)計出版社,2016-2020.

[16] 彭文英.京津冀地區(qū)土地生態(tài)壓力及協(xié)同調控策略[J]. 中國流通經(jīng)濟,2018,32(3):95-101.

[17] 中國農網(wǎng).天津市農業(yè)農村委員會主任沈欣發(fā)言[EB/OL].(2020-06-13)[2020-06-13]. http://www.farmer.com.cn/2020/06/13/99855013.html.

[18] 央廣網(wǎng).北京科技成果領跑全國[EB/OL].(2018-12-07)[2018-12-07].http://www.cnr.cn/bj/jrbj/20181207/t20181207_524442716.shtml.