基于片區開發的地下空間規劃設計協同工作機制實踐

——廣州南沙新區橫瀝島尖公共地下空間工程規劃設計

占 輝

(廣州市南沙新區明珠灣開發建設管理局,廣東 廣州 511466)

0 引 言

隨著城市化進程的不斷深入,城市核心片區的建設已經由原來的平面化基礎設施,向立體化和綜合化的城市基礎設施綜合體轉變。由原來的單維度道路系統、市政管網系統,向多系統多界面融合的多維度市政系統轉變。市政與地塊的開發由相對獨立,向相互融合轉變。由此,規劃和設計工作機制也隨之發生了重大變化,這一變化對規劃管理、項目業主、工程設計、施工管理等都帶來了新的課題。

1 研究目的

本次研究通過對廣州市南沙新區橫瀝島尖公共地下空間工程規劃及設計工作實踐的剖析與梳理,梳理其工作特點、主要矛盾與關鍵節點,提煉基于片區開發的地下空間規劃設計協同工作機制要點。

2 項目概況

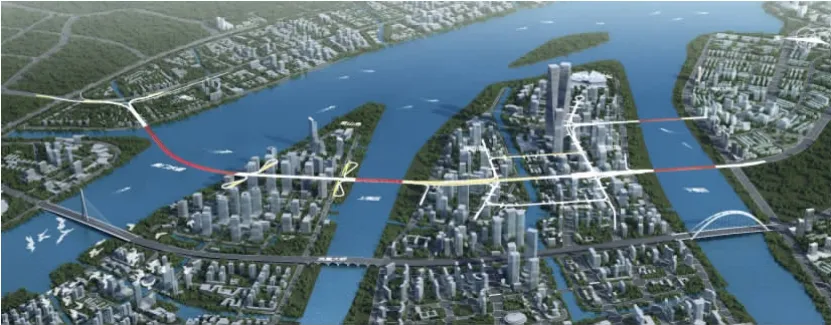

廣州市南沙新區是粵港澳大灣區建設的重點核心地區,未來將打造粵港澳全面合作示范區。在南沙“一核四區”的產城融合格局中,明珠灣起步區區塊處于“一核”的中心位置。重點發展總部經濟、科研創新等高端服務業,打造具有粵港澳合作服務功能和城市綜合服務功能的中央商務區核心區,服務珠三角、面向世界的明珠灣中央商務區,見圖1。

圖1 廣州南沙新區地理位置圖

為實現上述發展目標,明珠灣起步區啟動了一系列的規劃、城市設計與前期研究。其中,橫瀝島尖地下空間規劃提出了以車行交通功能為核心,整合地下步行系統、地下公共服務網點、綜合管廊,并銜接跨江隧道、軌道交通站點與各個開發地塊的公共地下空間綜合體,為整個片區提供高質量的基礎設施服務。

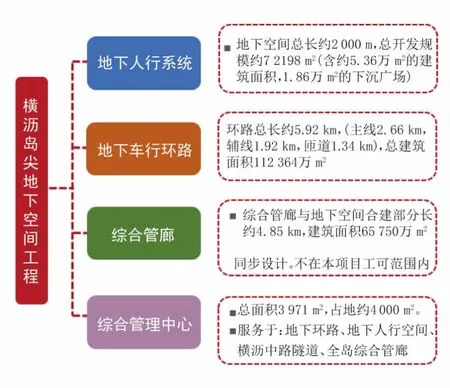

本項目工程設置于大元路、新北路、新聯路、金融大道,總占地面積約為34.4 萬m2,見圖2。其中地下空間總長約2 000 m,總開發規模約72 198 m2,以串聯軌道交通車站與開發地塊的地下公共步行系統為主,兼顧部分的配套服務設施,沿線結合地塊景觀布置了若干公共下沉廣場。

圖2 工程占地示意圖

地下環路總長約5.92 km,總建筑面積約112 364 m2。其與橫瀝中路過江隧道一起構成“四位一體”的地下道路系統,將50%的到發交通轉移到了地下,同時打通了明珠灣各功能組團。

綜合管廊與地下空間合建部分長約4.85 km,入廊管線包含能源管、給水管、電力管、通信管等多種市政管線。此外還設置了一座服務于地下環路、地下人行空間、橫瀝中路隧道、全島綜合管廊的綜合管理中心。

由此可見,整個公共地下空間是一個包含了建筑、市政、交通等多個功能和系統的綜合體,覆蓋了橫瀝島尖的核心區,是一個片區型地下空間工程,見圖3。

圖3 橫瀝島尖地下空間工程

3 項目的主要難點

從上述項目的基本情況中,可以總結出其具有以下難點:

(1)規模大、功能復合

本項目總建筑面積超過25 萬m2,投資超過80 億,屬于大型基礎設施建設項目。包含了地下車行系統、地下步行系統、地下公共服務空間、綜合管廊以及下沉廣場等多個功能,涉及十幾個專業,上百個技術規范。

(2)空間集聚、豎向復雜

本項目主要利用市政道路下方空間設置,道路紅線24~42 m 不等,空間非常有限。在如此狹小的空間內,要完成上述功能所需要的功能空間,同時也要滿足其維護、安全、消防、設備等各種配套空間,導致各個系統不得不盡最大限度的利用每一個空間,相互交織,豎向關系非常復雜。

(3)與周邊地塊銜接緊密

整個公共地下空間系統是開發地塊與市政系統之間紐帶,因此其必須與服務的開發地塊緊密銜接。公共步行空間在地下一層,需要通過下沉廣場以及步行通道銜接,同時要保證其空間品質。地下車行通道在地下二層,需要考慮開發地塊的車庫豎向布局,盡可能使得車輛進出能夠順暢。綜合管廊見縫插針,為地塊提供管線接口。上述接口必須充分考慮地塊建筑的銜接方式。

(4)控制點多、可變性強

整個系統既要滿足人行的舒適性,又要滿足車行的基本行車條件,同時還要兼顧管線的布置工藝技術要求,由此整個工程的技術控制點多,技術關系非常復雜。由此,也導致了整個系統的技術穩定難度大大增加,一個外部因素可能引起整個系統的方案調整及變化。

4 主要矛盾

(1)規劃深度與控制需求之間的矛盾

按照傳統的規劃與建設流程,一般采用控規及附加圖則對開發地塊以及相關工程提出控制要求,作為后續設計工作的前提和依據。但片區型的地下空間的規劃研究深度有限,實際上無法真正精準支撐控規,無法為開發地塊提供全面可控的技術要求。傳統的規劃工作已經無法適應片區型地下空間開發的需求。

(2)項目總體方案穩定與邊界條件之間的矛盾

由于片區型地下空間開發的系統性,其總體方案的穩定對項目推進非常關鍵,所謂牽一發動全身。但它同時又面臨著相關項目多,豎向關系復雜,干擾因素多且動態變化的問題,如何在這兩者之間找到平衡是一個難點。

(3)多個項目之間設計協調的矛盾

片區中往往不僅僅是地下空間項目,還有相關的道路、管線、開發地塊、景觀、河道、軌道交通等等多個項目在推進,各個項目之間的技術方案和工作進度協調也是工作的一個難點。

5 工作機制

為了應對上述的矛盾,必須要對既有的規劃設計工作在內容、范圍、要求和流程等各個方面進行創新,形成適應于片區型地下空間開發的工作機制。

(1)規劃階段的工程預研究

在傳統的規劃階段的工作研究深度基礎上,增加工程預研究內容,對涉及規劃控制的節點方案和技術標準進行工程預研究,驗證規劃的可行性,提出更加細化的技術控制要求,并將上述要求納入城市設計圖則,作為地塊出讓條件以及相關工程規劃審批的依據。

(2)片區跨項目的總體方案研究

對整個片區公共地下空間與市政道路及管線、河道橋梁、軌道交通等各要素進行總體方案設計,通過跨設計項目的總體方案設計,梳理各個要素之間的內在邏輯,分辨關鍵要素與次要要素,避免設計項目間各自為政,從而形成統一的、系統的總體技術方案。

(3)設計階段的進度與接口管理

在有了總體方案的情況下,對各個項目的設計工作進行統一的技術接口和進度管控。首先建立本項目的技術接口管理矩陣,對各個項目之間的提資與交接接口進行明確,同時對上述接口進行過程追蹤,協調各設計項目的進度,保證各個技術接口的進度能夠相互匹配,同時對期間發生的變化及時進行信息傳遞,保持過程中總體方案的穩定與總體技術可控。

6 結 論

片區型地下空間開發項目是復雜的系統性工程,其自身的特點決定了其與以往傳統的市政和建筑項目存在很多的差異。從多專業多項目之間的技術銜接,到規劃、設計乃至施工過程中的控制,都面臨了很多新問題。南沙橫瀝島尖地下空間項目(見圖4)通過規劃和設計階段的實踐,逐步形成了以規劃階段工程預研究構建基礎,以片區最優為出發點的跨項目的總體方案設計為主線,輔以全設計過程的進度和技術接口管理為配套措施,探索了一條片區型地下空間開發的規劃設計工作機制,這套機制已經在該項目的推進工作中發揮了良好的作用。

圖4 南沙橫瀝島尖地下空間項目