京津冀地區農業核心科研機構競爭力分析

林 巧,孔令博,聶迎利,王晶靜,魏 虹

(中國農業科學院農業信息研究所,北京 100081)

0 引言

京津冀地區包括北京市、天津市和河北省,面積183 704 km2,占全國總面積的1.9%[1]。近年來,隨著京津冀一體化發展的提出,推進京津冀農業協同發展的重要性日趨明顯,目前,以京津冀都市圈為核心的區域農業布局已基本形成,農業綜合效益穩步提高,農業與二三產業融合發展日趨明顯[2]。作為我國的科技創新高地,提升農業科技創新能力及效率是京津冀協同發展過程中的重要舉措,對設施農業、生態農業、智慧農業和現代農業的發展具有強有力的推動作用[3-4]。

競爭力是參與者雙方或多方的一種角逐或比較而體現出來的綜合能力。開展農業科技競爭力評價有利于摸清一個國家/地區/機構的農業科技發展現狀、發展態勢和競爭態勢,從而有的放矢地提出提高農業科技競爭力的思路和對策,完善區域農業科技創新體系和政策體系[5]。科研機構競爭力,是指具體的某一科研機構對具有競爭關系的另一同類科研機構所具有的相持或制勝的能力[6]。作為農業科技的最主要推動力量,農業科研機構在農業發展和農村進步中發揮著至關重要的作用。農業科研機構競爭力,是專指具體的某一農業科研機構對具有競爭關系的另一同類農業科研機構所具有的相持或制勝的能力[7]。科研機構產出科學文獻的數量和質量是對科學技術水平的一種量度。根據科學文獻的內容構成和數量的變化規律,可以歸納總結、分析或評價科學技術的歷史和現狀,以及預測整個科學系統的發展趨勢和發展規律[8-9]。因此,基于文獻計量分析客觀認識和科學評價農業科研機構的競爭力水平,有助于促進機構間良性競爭機制的形成,激勵產出,進一步有利于整合區域的科技資源,優化配置,完善地區的農業戰略發展定位和科技決策。

基于文獻計量學方法,本文圍繞京津冀3省(直轄市)9個農業核心科研機構近10年的SCI論文產出,從學術生產力、學術影響力、學術發展力和科技合作力4個維度對競爭機構進行科研競爭力的橫向、縱向評估。通過客觀揭示競爭機構的科研實力、優劣勢與差距,為京津冀3省(直轄市)科研機構在農業領域的科研決策及產業的未來發展重點和布局提供參考依據。

1 數據與指標

1.1 數據來源和分析工具

Web of ScienceTM核心合集數據庫是目前國際上用于基礎研究和應用研究成果評價的最權威體系,DDA(Derwent Data Analyzer)是科睿唯安公司旗下一個具有強大分析功能的文本挖掘軟件[10]。本文使用的數據集來自Web of ScienceTM核心合集數據庫,使用DDA和Excel軟件進行多角度的數據挖掘和可視化展現。

在對京津冀地區農業科技現狀全面調研統計的基礎上,檢索采集了2009—2019年該地區農業領域的SCI和CPCI文獻,遴選了3省市發文量和新興技術研究排名前三的9個科研機構:中國科學院、中國農業大學、中國農業科學院、天津科技大學、天津大學、南開大學、河北農業大學、河北省農林科學院、河北大學,這9個機構即為本研究定義的核心科研機構[11]。以WOS學科類別作為精煉條件,篩選與農業最相關的7個分類(植物科學,食品科學與技術,農學,農業、多學科,農業工程,農業、制奶業和動物科學,農業經濟學和政策),分別統計9個競爭機構2009—2019年的SCI論文產出,并基于文獻計量分析結果對各機構的綜合競爭力進行多維評估。

1.2 評價模型和指標

評價指標是對一個多屬性的評價問題不同屬性的展示,選擇的指標需要從多個角度按照評價者的需求展示評價對象的綜合水平[12]。本文的競爭力分析模型在遵循科學性、全面性、可測性和指導性原則的基礎上,構建了學術生產力、學術影響力、學術發展力和科技合作力4個維度的評價指標。

學術生產力是指機構的科研論文產出能力,主要考量機構發表論文的數量及核心論文占比兩個指標。學術影響力是指機構論文產出的被引情況,彰顯了機構學術輻射范圍和輻射強度,根據發表論文的被引論文占比、篇均被引和被引分布3個指標來衡量。學術發展力體現了機構高質量論文的產出效率,用高質量期刊論文、高被引論文、熱點論文和學術綜合實力多個指標來評價,其中學術綜合實力由論文產出數量、論文h指數和論文產出效率3個參數計算得出。科技合作力是指機構與其他機構合作產出科研論文的能力,重點對各研究機構的合作論文占比、核心合作論文占比、合作貢獻度和合作強度4個指標進行對比分析。

統計9個競爭機構各項指標的排名情況,以此作為打分依據,計算各機構在學術生產力、學術影響力、學術發展力和科技合作力的得分情況,進一步得出各機構的綜合競爭力得分及排名。

2 結果分析

2.1 學術生產力

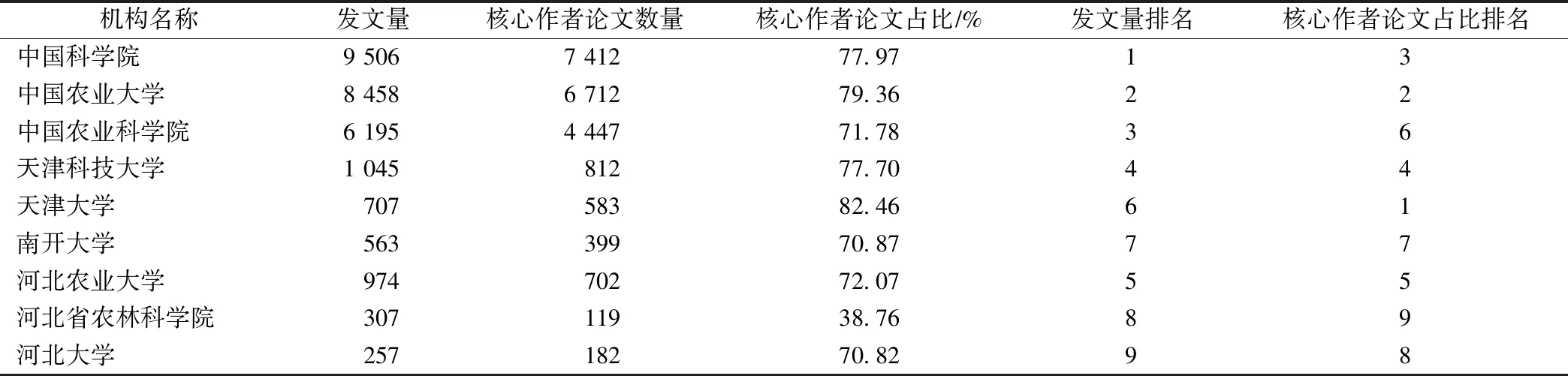

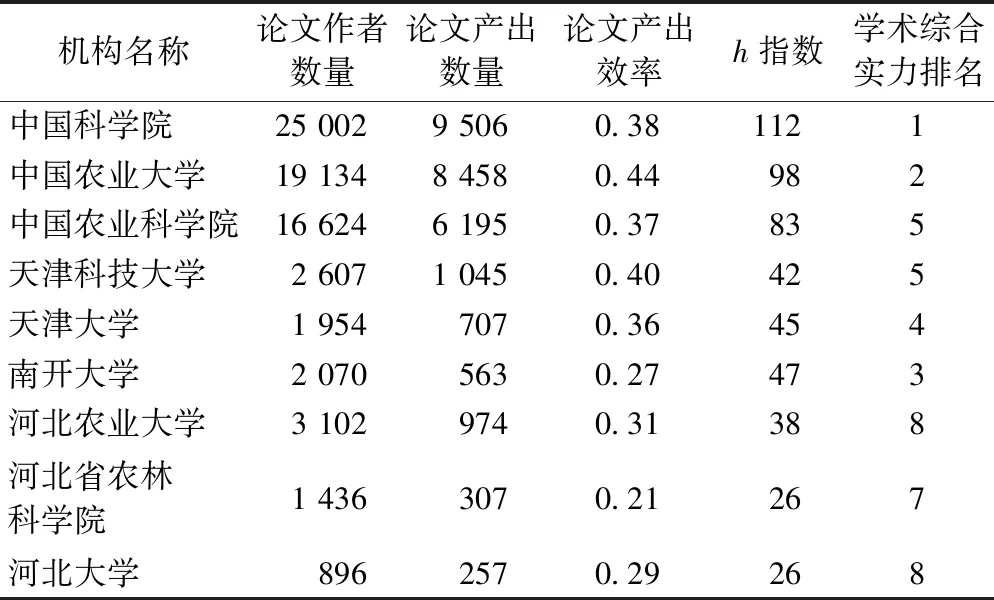

機構的發文總量代表其整體學術生產力,近10年(2009—2019年)來,9個競爭機構在農業領域共發表SCI論文28 012篇,北京地區3個機構的發文量遠超過天津和河北地區,其中中國科學院發文9 506篇,排名第一;中國農業大學8 458篇,排名第二;中國農業科學院6 195篇,排名第三;河北大學的發文量最少,僅257篇(表1)。

表1 各競爭機構的SCI論文產出情況Tab.1 Output of SCI papers by competitive institutions

機構的核心論文占比體現其核心學術生產力,經統計各機構的核心作者(包括通信作者與第一作者)的發文數量及占比,結果顯示,排名前三的機構中兩所為北京的機構,一所為天津的機構,其中天津大學的核心論文占比排名第一,為82.46%;中國農業大學次之,占比79.36%;中國科學院排名第三,占比77.97%;河北省農林科學院的核心論文占比最低,僅為38.76%。從區域整體來看,河北地區3個機構在農業領域的學術生產力較北京、天津地區相對低。

2.2 學術影響力

學術影響力根據發表論文的總體影響和被引分布來衡量,相比于總被引頻次,篇均被引和被引占比能更客觀地表征不同發文體量機構的影響力,篇均被引越高、被引論文占比越高,說明該機構產出論文的輻射范圍越廣。

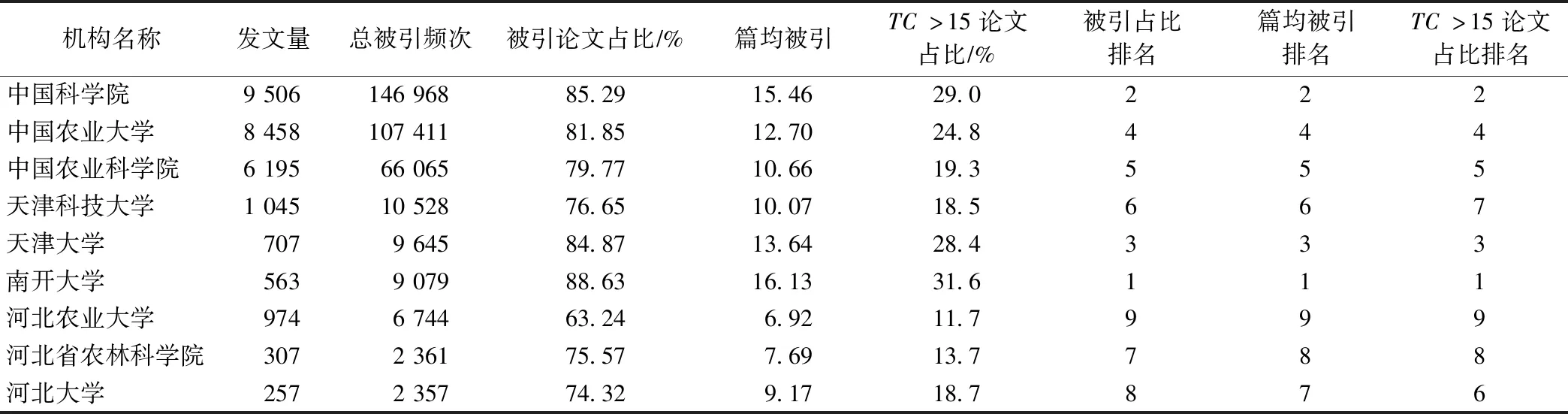

經統計9個競爭機構的論文被引情況,篇均被引排名第一的機構為南開大學(16.13),其被引占比同樣位列第一(88.63%);篇均被引排名第二的為中國科學院(15.46),被引占比85.29%,同樣位列第二;天津大學以16.13的篇均被引和88.63%的被引占比位列第三。被引頻次大于15(TC>15)的論文占比體現了機構高影響力論文的產出情況,9個競爭機構排名前三的仍然依次為南開大學、中國科學院和天津大學(表2)。從區域整體來看,與北京、天津地區相比較,河北地區3個機構在農業領域的學術影響力較低。

表2 各競爭機構SCI論文影響力分布情況Tab.2 Influence distribution of SCI papers by competitive institutions

2.3 學術發展力

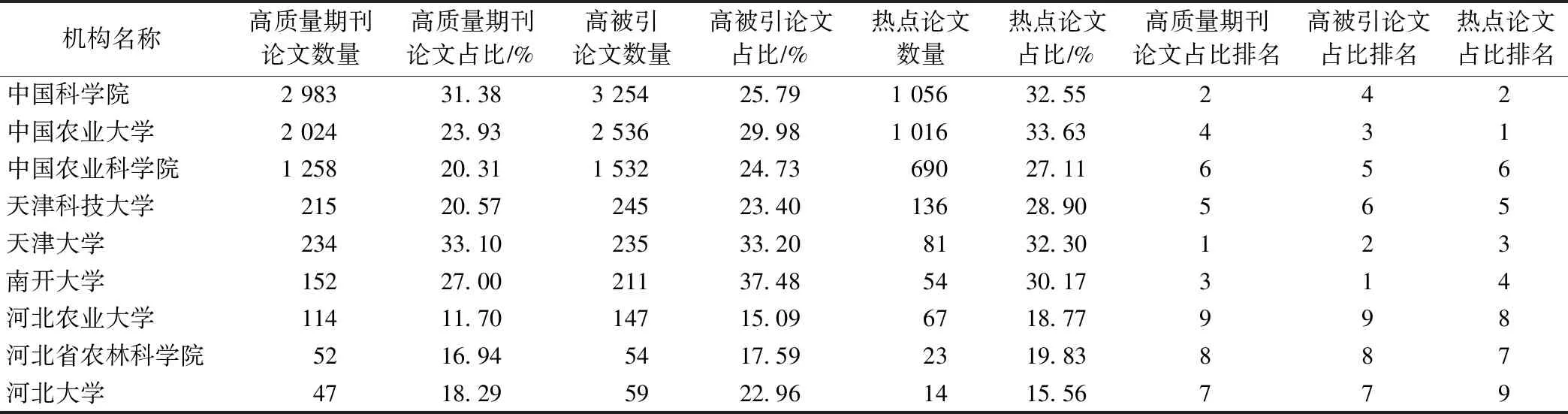

根據2019年6月發布的最新JCR期刊影響因子報告,定義高質量期刊為在JCR數據庫中同時屬于期刊分區Q1區和平均期刊影響因子百分位在90%~100%的期刊,在高質量期刊上發表的論文為高質量期刊論文。9個競爭機構高質量期刊論文的統計結果顯示,中國科學院雖為高質量期刊論文數量最多的機構,但其高質量占比排名第二(31.38%),占比排名第一的機構為天津大學(33.10%),南開大學以27.00%的高質量占比位列第三(表3)。

表3 各競爭機構的SCI高質量論文產出情況Tab.3 Output of SCI high-quality papers by competitive institutions

將9個競爭機構的論文數據總和視為一個數據集,超過該數據集被引基線的論文定義為高被引論文,其中被引基線=總被引頻次/發表論文總數。按高被引論文占比高低對各機構進行排名,結果顯示南開大學的高被引論文占比最高(37.48%),天津大學次之(33.2%),中國農業大學排名第三(29.98%)。

篩選9個競爭機構最近兩年發表的論文,引用次數超過熱點基線的論文即為熱點論文,其中熱點基線=近兩年被引頻次/近兩年發表論文數量。同樣將熱點論文占比作為評價指標,中國農業大學位居榜首(33.63%),中國科學院排名第二(32.55%),排名第三的為天津大學(32.3%)。

機構的學術綜合實力主要考量3個指標:論文產出數量、論文h指數和論文產出效率,其中論文產出效率=論文產出數量/論文作者數量。根據以上3個指標,繪制論文學術綜合實力氣泡圖,可見處于圖中右上角區域的機構為學術綜合實力相對較高的機構(圖1)。綜合計算結果表明,中國科學院、中國農業大學、南開大學位列學術綜合實力排名的前3位(表4)。

圖1 各競爭機構SCI論文學術綜合實力分布Fig.1 Distribution of comprehensive academic strength of SCI papers by competitive institutions

表4 各競爭機構SCI論文學術綜合實力情況Tab.4 Comprehensive academic strength of SCI papers by competitive institutions

2.4 科技合作力

重點對各競爭機構的合作論文數量和占比、合作論文被引情況以及科技合作強度進行對比分析。9個競爭機構中河北省農林科學院的合作論文占比最高(86.64%),說明其合作產出能力最強,中國農業科學院(79.95%)和南開大學(75.67%)排名緊隨其后。核心作者合作論文占比可以體現機構的核心科技合作力,中國農業科學院在這一指標中排名第一(72.07%),南開大學(65.91%)和中國農業大學(65.58%)分列第2位和第3位(表5)。

表5 各競爭機構的科技合作力情況Tab.5 Scientific and technological cooperation capacity of competitive institutions

合作論文的高質量期刊論文占比、高被引論文占比和熱點論文占比統稱為合作論文的貢獻度,用這三者的平均值(高質量合作論文平均占比)來衡量。圖2展示了9個競爭機構的科技合作貢獻度,整體來看,各機構的各項合作貢獻度均在60%以上,其中河北省農林科學院的熱點合作貢獻度達到100%。以高質量合作論文平均占比為量化指標,對9個競爭機構的科技合作貢獻度進行排名,結果顯示河北省農林科學院排名第一(97.51%),中國農業科學院排名第二(84.63%),天津科技大學排名第三(76.89%)。

圖2 各競爭機構SCI合作論文貢獻度Fig.2 Contribution of SCI cooperative papers by competitive institutions

根據合作論文數量、合作論文占比和合作論文被引占比這3個指標,繪制機構合作強度氣泡圖,可見處于圖中右上角區域的機構為科技合作強度相對較高的機構(圖3)。綜合計算結果表明,中國農業科學院、中國農業大學、中國科學院位列科技合作強度排名的前3位。

圖3 各競爭機構SCI論文合作強度Fig.3 Cooperation intensity of SCI papers of competitive institutions

2.5 機構綜合競爭力

以競爭機構的各項指標排名高低作為評價打分依據,即排名第一的機構計9分,排名第二的機構計8分,排名第三的機構計7分,依次類推,計算9個競爭機構在學術生產力、學術影響力、學術發展力和科技合作力4個維度的綜合競爭力得分情況(表6)。

表6 各競爭機構的綜合競爭力得分情況Tab.6 Comprehensive competitiveness scores of competitive institutions

從學術生產力來看,中國科學院和中國農業科學院在農業領域的綜合學術生產力最強(16分),天津大學次之(13分),相比于北京和天津地區的機構,河北地區3個機構的學術生產力得分相對較低。學術影響力得分排名前三的機構中兩個為天津的機構,一個為北京的機構,分別為南開大學(27分),中國科學院(24分)、天津大學(21分),說明這些機構在農業領域的高被引論文產出較多,而河北地區各機構的學術影響力相對較低。學術發展力的打分結果顯示,排名靠前的機構仍然主要分布于北京和天津地區,其中中國科學院排名第一(31分),中國農業大學和天津大學并列第二(30分),表明了這些機構擁有較多的高質量論文。9個競爭機構中科技合作力最強的為中國農業科學院(34分),其次為河北省農林科學院(31分),中國農業大學排名第三(25分)。

將學術生產力、學術影響力、學術發展力和科技合作力4個維度的打分結果累計求和,得出9個競爭機構的綜合競爭力得分,分值排序結果表明,中國科學院、中國農業大學和南開大學是京津冀三地在農業領域的綜合科研競爭力最強的3個機構。

3 結論與建議

基于文獻計量學方法,從學術生產力、學術影響力、學術發展力、科技合作力4個維度對京津冀9個核心科研機構在農業領域的科研競爭力進行全面評估,研究結論如下。

(1)9個競爭機構間橫向評估結果表明,中國科學院和中國農業大學的學術生產力最強,南開大學的學術影響力最高,中國科學院為學術發展力最高的機構,而科技合作力最強的機構則為中國農業科學院。農業領域綜合科研競爭力排名前三的機構為中國科學院、中國農業大學和南開大學。

(2)各省市內3個競爭機構的縱向評估結果表明,中國科學院、南開大學和河北省農林科學院分別為北京、天津、河北地區農業領域綜合科研競爭力最強的機構。

(3)3地綜合評估結果表明,北京地區各機構在農業領域的綜合科研競爭力最高,天津地區次之,河北地區相對較弱。

以上研究結果基本符合京津冀3地農業科技發展現狀,結合現行的政策和規劃,對京津冀地區及其農業核心科研機構的發展提出以下建議。

(1)3地政府應有效夯實京津冀農業協同創新發展戰略,加強統籌3地農業科技資源,加大農業科研支持力度和強度,因地制宜地選擇農業重點發展領域。

(2)各科研機構應優化人才結構和經費配置,提高科研產出的數量和質量,強化農業科技成果的轉移轉化,進一步提升學術競爭力水平。

(3)充分發揮北京在京津冀3地農業領域的模范引領作用,加強地區(科研機構)間科技人才和科研項目的交流與合作,從而拉動天津和河北兩地科研機構的共同發展,促進優勢資源和先進技術的交互共享,實現京津冀3地農業科技的協同進步。