不同視野看后疫情時代

潘一禾

“國家不幸詩家幸”,中國的這一著名詩句曾指在中國古代,內憂外患和國破家亡之際,往往會有更多的優秀詩人和詩作因此被激發和成批涌現。其實國外也一樣,比如1832年一場霍亂疫情席卷巴黎,僅僅幾月就有2萬多人死于這場大流行病。他們主要是掙扎在底層的貧窮工人,早就因為又臟又亂的生活環境而心懷強烈不滿。最終,一個愿為民眾利益說話的拉馬爾克將軍也喪生大流行病,他的葬禮引發了反政府游行和在被封鎖街道上出現的大暴亂。維克多·雨果的傳世名著《悲慘世界》,記下的就是那個疫情加劇社會震蕩的驚心動魄時期。

但在今天,“國家不幸詩家幸”這話的意思,已經不再僅指杰出“詩人”的創作能“先天下憂而憂”,而是早已成為自然科學、社會科學、人文學科工作者和一切有心人的共同志向,那就是做任何研究、思考、創作和向公眾發聲,都應該努力讓其對人類文明和國家社會具有一種預見性、“提前量”和貢獻智慧。借助現有的信息環境和科研條件,杰出的智者們應該能夠更準確全面地預估可能到來的各種狀況和民眾苦樂,并能以真正擊穿相關議題真相和實質的勇氣和灼見,以及不斷更新、發人深省、利于傳播的創意形式,來呼吁和警示天下人,鼓勵人們頭腦清醒、耳聰目明、精誠團結,共同防范那些不斷逼近、逐漸增量的社會動蕩風險。

2021年2月,一篇三人署名刊登在《IMF研究視角》的文章《新冠疫情的長期影響:大流行病帶來的社會沖擊》,用一組量化數據分析,說明人類文明史上有很多疾病暴發對社會產生了深遠影響。大流行病不僅可能破壞政治形勢和社會秩序,暴露或加劇社會中既已存在的薄弱問題,其中一些還可能最終導致社會動蕩。從時間點上看,在流行病暴發或剛結束時,以動蕩形式體現的社會創傷可能不會很快出現,因為面臨疫情壓力的公眾輿論,一般都更傾向于呼吁團結一致地抗擊疫情。但從更長期來看,社會動蕩的風險會大幅上升,并且通常發生在嚴重疫情后的兩年內。“兩年內”?是數據研究得出的一個準確時間段預估,會發生什么?也只能是根據已有淤積問題進行一些“毛估估”。在這個可能充滿險情的時段中,社會的各種潛在“大浪”都在相互推搡、試探拋頭露面的成功時機,社會突變前的成功人士和掙錢行業也一樣,需要不斷變換模式及風格才能保證存活、保持活力和影響力。

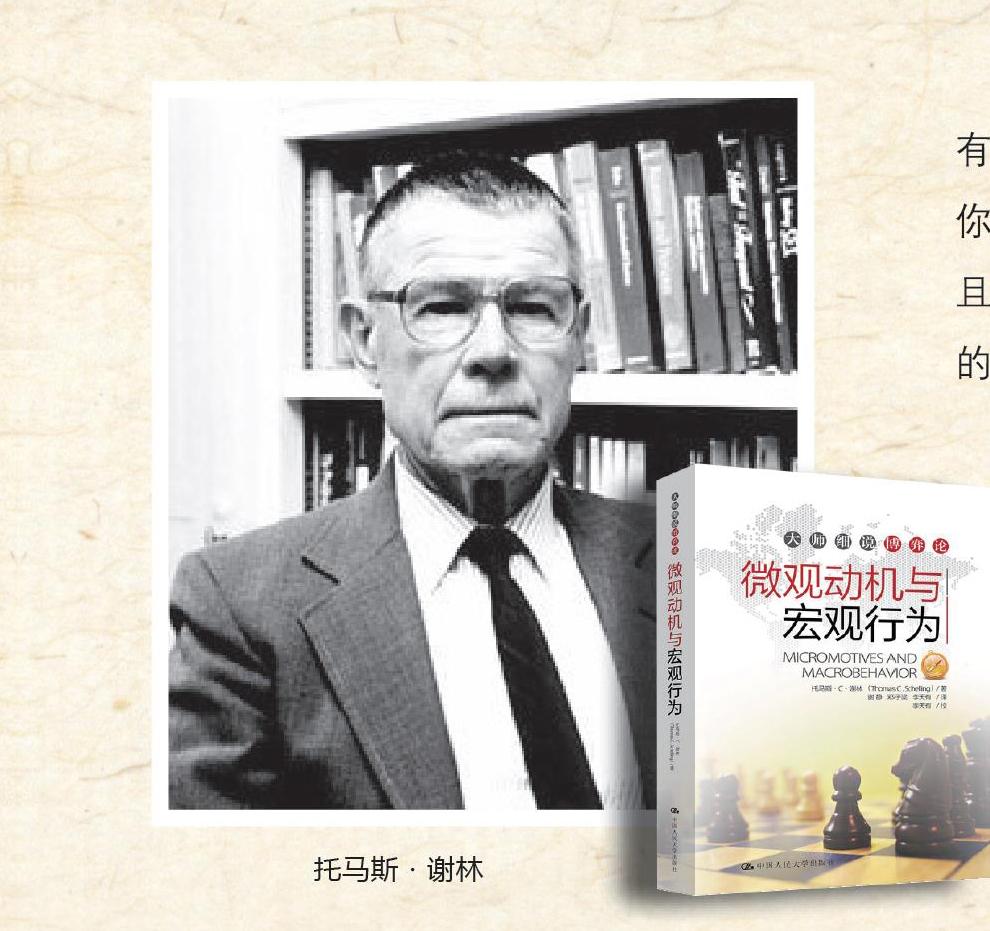

在這疫情反反復復時期,媒體輿論也一再提及2005年獲得諾貝爾經濟學獎的托馬斯·謝林的名著《微觀動機和宏觀行為》(中國人民大學出版社2005版)。無論是戴口罩、打疫苗,還是如何隔離、何時需要封城,政府和精英們在做決定和選擇,普通人也在進行日常選擇與各種應對。在這個全球遭遇疫情、也普遍擁有無線網絡的年代,正如謝林所說:你的每個選擇不但會影響到別人,而且很有可能會影響到整個社會。個人的偏好,溫和的想法、個別極端言行,或極少數人的不自覺,都在流行病暴發時期更快速地產生群體性影響,讓微觀動機和宏觀行動呈現出復雜的互動和無法簡單預判的情境。

最近的網上瀏覽讓我驚喜地發現,托馬斯·謝林也是我喜歡的另一個特別樂觀的經濟學家泰勒·考恩的研究生導師。與許多盛世警言的知識分子不同,泰勒·考恩是那種認為杯子里已有半杯水的性格,他“話癆”式的頻繁發聲,基本都可說是“危世吉言”。他的《商業文明禮贊》《創造性破壞》《大停滯》《再見平庸時代》都已經譯成中文,討論的都是值得驚喜、觸手可及的周邊變化和生活文化的微型改進。作為一名大學教授,他不僅是受人尊敬的經濟學家,而且是多產的博主和業余美食評論家,還是個極有見識的采訪者,他的播客“與泰勒·考恩對話”有許多合作學者和穩定的聽眾,節目緊扣現實問題,風格樂觀向上、特別勵志。在他看來,今天的我們大都已經沒有道德基礎來貶低“他者”(如年輕人或異文化)價值,但我們對自己的幸福和后人的福祉負有同等的義務。由于個體微量言行與社會宏觀趨勢是一種長期的復合作用,所以在尊重基本人權的前提下,經濟增長就是我們影響當下和未來的最有效手段。因此,我們思考和努力的主要目標就應該是最大限度地提高可持續的經濟增長。

比如關于疫情期間少數巨富變得更富、絕大多數國家和人民的經濟狀況都變得更弱和更不穩定問題,他認為政府和個人各有義務。對個人而言,應該承認大的趨勢無法抵抗,現在擁有的就是你的最好(最好不是過去、也不是未來),必須學習“享受”目前的“混亂”,發現對自己有利的新機會新條件,這只不過是一個“奇怪的和平年代”。比如學習信息時代的提升素質方式、通過網上免費的指點或網課更新自己的技能、嘗試在家上班,放下“高大上”傳統追求、踐行真正的自然生活想法和傳統做法(包括重新思考工作、醫療、教育、城市建設、貧民窟和疫情導致的新聚集區)等等。泰勒·考恩的觀察思考不拘一格,被贊也被罵,但充滿了有趣有料的建議和振奮人心的見解。