人造的星星

文/獵戶座天文 鄒洪瑤

在一個晴朗的夜晚,當你抬頭仰望滿天繁星,某一時刻,你會看到一顆星星在快速地移動,不一會兒,就消失在夜空之中。那么,請不要懷疑自己的眼睛,你看到的很可能是一顆——人造衛星。

恒星、行星和衛星

我們在夜空中看到的絕大部分天體都是恒星,太陽是一顆恒星,由于太陽距離地球更近一些,所以它看上去很大,而其他的恒星離我們太過遙遠,所以它們看起來就是一個小光點。恒星之所以能夠發光,是因為其內部在不停地進行著核聚變反應,你可以把這種反應理解成無數小顆粒在相互碰撞并發生爆炸,從而釋放出大量的光和熱。

有些自身不會發光的天體會沿著閉合軌道繞恒星轉動,由于它們會反射恒星的光芒,所以在夜空中看上去也十分明亮,我們把這種繞著恒星轉動的天體稱為行星。地球繞著太陽轉,地球就是一顆行星。

如果一個天體繞著行星轉動,我們就稱它為衛星。月球繞著地球轉,月球就是地球的天然衛星,并且是唯一的一顆。人造地球衛星,顧名思義,就是人類制造并發射到太空中,繞著地球轉動的衛星。無論是地球的天然衛星還是人造衛星,它們都是通過反射太陽光來發光的。只有極少數的人造地球衛星可以主動發光。

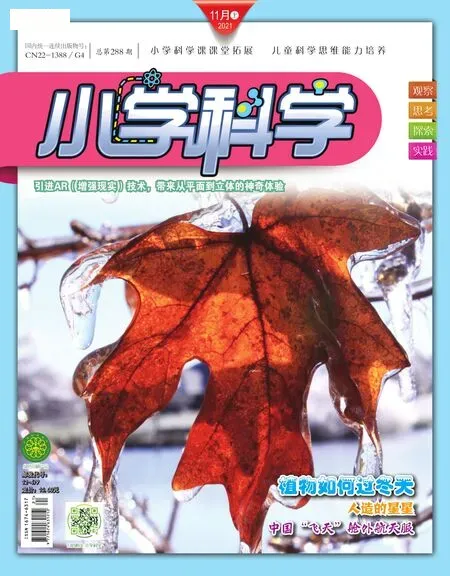

圖中從左到右貫通的一條白線是中國空間站“天和”核心艙過境,其他短線為星星的軌跡,右上角的多條亮線是飛機的軌跡

人造地球衛星

人造地球衛星不能自己飛到天上去,需要被火箭或其他運載工具送上去。發射時,衛星被裝在火箭的頂端,火箭升空后,一級一級地提升速度,當到達一定的軌道高度后,衛星就自動與箭體分離,并且開始繞著地球轉動,從而成為一顆人造地球衛星。有時,衛星上也會裝有小型的發動機,用來調整運行的軌道。

人類為什么要發射人造地球衛星呢?簡單地說,我們要利用衛星來獲取有關地球或宇宙空間的信息。比如,我們可以用手機地圖進行實時的定位、導航或查詢,這背后就是導航衛星在幫忙;要想獲得準確的天氣預報,就需要氣象衛星來幫忙監測地球上的風向、云量等;如果人們想了解宇宙空間的環境,就需要發射空間探測衛星。總之,人造地球衛星上都會搭載各種各樣的探測器,來實現各自的功能。

只有地球有人造衛星嗎?

注意!前文中,我們并沒有使用“人造衛星”一詞,而是在說“人造地球衛星”,因為并非只是地球擁有人造衛星,火星、土星甚至月球等,都可以有人造衛星。美國2011年8月5日發射的“朱諾號”木星探測器,于2016年7月5日進入木星軌道,這是美國發射的第二顆“人造木星衛星”。2021年5月15日,我國的火星探測器“天問一號”所攜帶的“祝融號”火星探測車成功降落在火星表面后,“天問一號”繼續繞火星飛行,連接起地球與火星車之間的通訊。“天問一號”也成為我國第一個名副其實的“人造火星衛星”。

如何觀測人造地球衛星?

首先,觀測人造地球衛星不需要望遠鏡等特殊裝備,只需裸眼即可。一般的人造地球衛星看上去亮度和普通的星星差不多,但移動速度非常快,很容易辨認。少數人造地球衛星由于體積較大從而反射更多的太陽光,所以看上去更亮一些,比如國際空間站,它可以說是最亮的人造地球衛星了,還有中國的空間站“天和”號核心艙,看上去也會更亮一些。其次,要觀測衛星過境,除了要有一片晴朗且光污染小的夜空外,我們還要提前在網上查詢衛星過境的時間和方向,這樣才能在那個短暫的過境時間里看到它們。

1957年10月4日,蘇聯發射了人類第一顆人造地球衛星——“斯普特尼可一號”;1970年4月24日,我國發射了第一顆人造地球衛星——“東方紅一號”,自2016年起,每年的4月24日為“中國航天日”。