青海省大柴旦鎮長征溝礦床特征及找礦標志

楊 成,鮑文廣,郝 程

(青海煤炭地質勘查院,青海 西寧 810000)

1 區域和礦區地質

礦區處于祁連地塊與柴達木地塊拼接部位的柴北緣早古生代金、銀、銅、鉛、鋅多金屬礦成礦帶西段。區內出露主要地層有下元古界金水口巖群(Pt1J)、寒武系-奧陶系灘間山群(∈-OT)、泥盆系牦牛山組(D3m)、石炭系城墻溝組(C1cq)、懷頭他拉組(C1h)、侏羅系大煤溝組(J1-2dm)、紅水溝組(J3h)及古近系、新近系和第四系等,不同地層單元之間多呈斷層接觸關系。

1.1 地層

礦區內僅發育寒武系-奧陶系灘間山群玄武質火山巖段(∈-OTb-3),該套玄武巖巖性總體為灰黑色隱晶質結構塊狀構造的玄武巖,在構造帶玄武巖與(花崗)閃長巖接觸帶附近發育少量輝石斑晶,斑晶含量5%~10%,由南向北玄武巖逐漸由斑狀結構過渡為隱晶質結構。玄武巖巖性總體變化小,礦化蝕變不發育。礦區中部藏羊溝中段構造帶上及黑山泉北側共發育兩處大理巖,其多呈透鏡狀沿斷層構造帶斷續分布,寬度0.5m~2.0m,長度一般小于50m,最長145m。

1.2 構造

礦區斷裂構造特征主要表現為伸展構造與擠壓構造交替出現,形成多期構造旋回,加里東期、華力西期及燕山期等構造旋回均在賽什騰山一帶留下了構造形跡,伸展構造形成陸內地塹式裂谷、山間斷陷盆地;擠壓作用形成韌性剪切帶及壓扭性逆斷層。

伸展構造受后期擠壓構造的疊加,發生不同程度的變形變質,最終表現為北西向構造破碎蝕變帶。斷層構造對區內中酸性侵入巖的空間分布、礦化蝕變帶的形成具有一定的控制作用。

1.3 礦區高磁異常特征

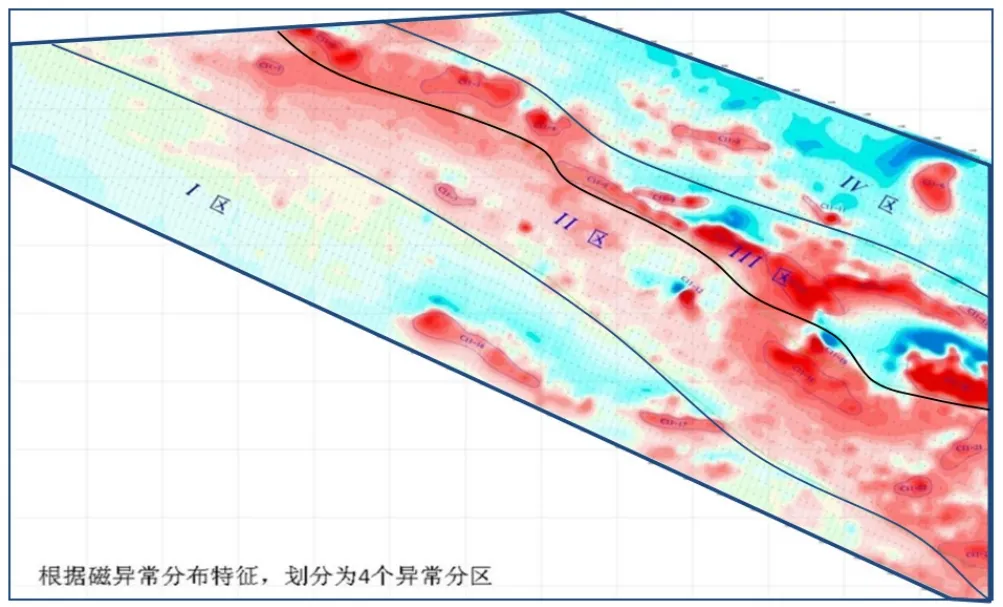

根據1:1萬地面高精度磁測磁性異常分布特征與地質背景空間疊加分析,礦區磁異常分為4個磁異常分區,自西南往東北依次劃分為I區、II區、III區和IV區(圖1)。

圖1 磁異常特征分區示意圖

I號磁異常分區磁場總體較平穩,以負異常為主,異常數目少,強度小,結合地質資料及野外地質調查判斷該區低緩負異常主要為閃長巖、花崗閃長巖等中性-酸性侵入巖引起,局部微弱的北西向磁異常主要由巖性(相)和構造帶引起。II號磁異常分區磁場較平穩,以正異常為主,磁異常強度較I號磁異常分區明顯增強,異常強度增大,異常數目增多,異常極大值5839.86nT。III號磁異常分區磁場變化較大,梯度分帶明顯,磁異常強度大,磁異常數目增多,該分區巖性主要為玄武巖,沿北西向構造帶斷續發育透鏡狀輝長巖,閃長巖等。強磁異常分布地段巖性主要為偏基性的閃長巖,暗色礦物含量高,近地表沿節理裂隙形成皮殼磁性特征明顯。從地質成礦條件分析,磁異常多為偏基性閃長巖、輝長巖脈引起的。IV號磁異常分區北部為戈壁灘,南部為基巖山區,基巖巖性主要為玄武巖、輝長巖脈。磁場較為多變,磁異常零亂,負異常分布廣。

2 礦床地質特征

2.1 礦體特征

礦體主要分布在1:1萬地面高精度磁測圈定的C11--1、C11--6及C11--12三個磁異常區,依次編號為Ⅰ、Ⅱ及Ⅲ號礦點。三個礦點共圈定礦體11條,礦體特征分述如下:

Ⅲ-1礦體長約200m,寬8.3m,品位TFe37.08%,礦體產狀23°∠81°,礦體呈透鏡狀沿斷裂構造走向尖滅。Ⅲ-3礦體呈致密塊狀,沿構造帶北西西向透鏡狀斷續延伸長約200m,厚度4.30m~7.02m,平均厚度5.66m,品位35.06%~58.06%,礦體品位43.80%。礦體圍巖主要為玄武巖、矽卡巖、閃長巖類及花崗巖類脈體。Ⅲ-4礦體沿斷裂構造走向透鏡狀斷續延伸長約200m,圍巖主要為玄武巖、矽卡巖、閃長巖類及花崗巖等。礦體呈致密塊狀產出,厚度2.30m~5.47m,平均厚度3.88m,品位36.63%~63.15%,礦體品位44.47%。Ⅲ-5礦體沿斷裂構造延伸長390m,圍巖主要為玄武巖、矽卡巖、閃長巖及花崗巖(脈)。礦體呈致密塊狀產出,厚度2.35m~5.54m,平均厚度3.95m,單工程品位49.05%~61.91%,礦體品位58.08%。Ⅲ-6礦體沿構造呈透鏡狀斷續延伸約400m,圍巖主要為玄武巖、矽卡巖、大理巖及中酸性侵入脈體,礦產于矽卡巖中,呈致密塊狀,厚度2.19m~6.97m,平均厚度4.58m,單工程品位49.33%~57.04%,礦體品位51.17%。Ⅲ-7號礦體沿片理構造走向透鏡狀延伸長約200m,圍巖主要為玄武巖、矽卡巖、大理巖及中酸性侵入脈體,礦產于矽卡巖中。品位21.25%,厚度2.83m,礦體產狀195°∠70°。

2.2 礦石質量

礦石物質成分。

金屬礦物:①磁鐵礦:磁鐵礦含量一般位于60%~80%之間,最高可達95%。多呈黑色致密塊狀,具強磁性。②黃銅礦:僅在個別礦體中發育,黃銅礦多呈不規則它形星散浸染狀分布于磁鐵礦礦物顆粒間,少數發育于磁鐵礦化體圍巖中浸染狀黃鐵礦邊緣,呈不規則它形。③孔雀石:孔雀石沿地表巖石裂隙面呈粉末狀、皮殼狀分布,僅在個別礦體露頭發育強烈,其余地段孔雀石化不發育。④黃鐵礦:主要分布于FeⅢ礦點西側探槽工程中,其余工程中發育程度較低,黃鐵礦含量約1%~8%±,呈立方體結構,星點狀、浸染狀、星散-細脈浸染狀分布于次變的玄武巖或斜長花崗巖中。

脈石礦物:①綠簾石:在圈定的各礦體中普遍發育,多為微粒狀、等軸粒狀,少數為柱粒狀,一般粒徑0.1mm~0.25mm,個別粒徑1mm;大部分分布于陽起石顆粒間;綠簾石條帶中粒徑較粗,一般在0.1-0.18×0.32mm,其他條帶中一般較細,粒徑多在0.06mm以下。②綠泥石:為鱗片狀、片狀,片徑一般在0.07×0.27mm以下,揉皺定向分布,構成片理,沿片理方向局部呈條紋狀或條帶狀聚集。

礦石的結構、構造:礦石主要呈它形-半自形晶粒結構塊狀構造,一般粒徑0.1mm~0.5mm,少數粒徑接近1mm。向西在0-7線上主要為它形-半自形粒狀結構塊狀構造,其次為它形粒狀-櫛狀結構細脈狀構造、浸染狀構造。磁鐵礦大部分為不規則他形粒狀,鑲嵌分布,少部分略顯半自形粒狀特征,一般粒徑0.05mm~0.2mm。方解石、石英等脈石礦物均為不規則他形粒狀,沿礦石裂隙呈細脈狀分布,部分尚沿脈壁垂直分布形成櫛狀特征,一般粒徑0.001mm~0.5mm,部分櫛狀生長者可達0.2×0.8mm。

3 礦床類型及找礦標志

3.1 礦床類型

①礦(化)體總體位于玄武巖區北西向小型脆性斷裂構造帶上,沿構造帶巖石破碎,中酸性侵入巖沿構造帶侵入,磁鐵礦局部表現為沿裂隙、片理直接貫入,礦體與圍巖呈突變關系。②從圍巖蝕變發育規律來看,礦體圍巖蝕變主要為綠簾石化、透輝石化、矽卡巖化等,礦化主要為磁鐵礦化,局部發育微弱浸染狀黃鐵礦化,與礦體關系密切的蝕變主要是透輝石化、矽卡巖化,遠離礦體蝕變作用主要表現為綠簾石化。③礦體多位于構造帶上細粒中酸性巖脈與圍巖的侵入接觸帶上,侵入巖與圍巖多表現為漸變過渡,侵入接觸帶附近蝕變作用強烈,發育浸染狀磁鐵礦化、矽卡巖化等,巖漿活動為成礦作用提供了熱源和礦源。

3.2 找礦標志

①巖性標志:中酸性-酸性侵入巖的不同巖相分帶,特別是蝕變花崗巖與大理巖侵入接觸帶是找礦直接目的地,中酸性小規模侵入巖與富鈣火山巖侵入接觸部位是成礦有利部位,若中酸性巖脈與大理巖同時出現是找礦重點地段。②構造標志:在中酸性侵入巖與富鈣變火山巖、大理巖接觸帶,疊加脆性次級構造,巖石發生碎裂巖化等地段是找礦的有利構造部位。③礦化蝕變標志:在接觸帶附近侵入巖與圍巖發生綠簾石化、綠泥石化、透輝石化、石榴子石矽卡巖化、磁鐵礦化等作為礦化蝕變集中發育地段,是找礦的礦化蝕變標志。④物探標志:地面高精度磁測圈定的正負異常相伴的橢圓形磁異常是尋找鐵多金屬礦有利物探標志。