地質災害易發性風險評估及預測分析

馬彥霞

(河北省地質工程勘查院,河北 保定 071000)

地質災害給人類所帶來的災難性十分嚴重,對生命安全、經濟、生態環境等造成嚴重影響。在我國,有70%的領域為山區,山區面積大,發生地質災害的頻率也相對較高[1]。由于人類工業活動的不斷開展,例如興建水庫、工廠的廢物排泄、城鎮化發展等,加速了對自然地質環境的擾動,提高了災害發生的頻率。根據研究資料表明,山體崩塌、滑坡、地質裂縫、泥石流、地面塌陷與地面沉降都是目前存在的地質災害[2]。地質災害的災情都十分嚴重,對目前的環境與資源都將造成毀滅性傷害。隨著科技的發展與進步,防災減災能有效的降低災害帶來的危害[3]。防災的辦法一般都是在地質學、工程治理方面,隨著科學的進步,目前這些方法逐步向地質災害的監測預警與風險評估等方面延伸,防災方法結合災害風險評估與預測,可以有效地降低帶來的危害,減少人員傷亡以及損失[4]。地質災害風險評估也是災害風險體系里十分重要的一部分,是主動防災的關鍵依據。災害風險評估與預測是當前和今后社會發展的必然需求,對經濟發展、土地規劃、土地建設等有著重要的意義。

1 分析地質災害特征

山地丘陵地區面積較大,約占國土面積的70%,地質復雜,易發生突發性地質災害。災害分布相對零散,主要以小型災害為主。從地質災害的形態角度分析,形態特征相對明顯,災害后緣多數呈圈椅狀,地形坡度為25°~45°之間。發生災害的側邊界可識別度不同,中上部側壁與后壁特征類似,中下部側壁不清晰,主要以受災害山體變形程度區分。地質災害的特征顯著,包括高位性、隱蔽性等。高位性是指地質災害發生的位置,一般位于山體中上部,此部位地勢陡峭、工作人員采樣與觀察都無法到達,有些甚至在無人區,常規的排查很難發現其隱藏的危險跡象,甚至采用無人機進行排查隱患都無法實現。隱蔽性指的是西南山區,樹木生長繁多的地區,一般此地區斜坡由于長年地處于野生狀態,樹木叢林生長茂密,導致災害出現跡象被遮擋,較難發現。遠程運動指大型滑坡、崩塌后,碎屑流動碰撞,流動速度過高,流動距離過長,最終能達到數千米的距離,較長的流動距離將災害范圍擴大。災害鏈效應也是出現地質災害的一大特征,指在某些特定的條件下,發生的地質災害發生了轉變,轉化為鏈式災害。例如滑坡,碎屑流動碰撞,造成河道堵塞,河道上游出現淹沒,河道下游會發生洪澇,像一根鏈條將災害放大,進而也擴大了災害帶來的損失,如圖1所示。研究表明,越是在地質環境脆弱、不穩定的地區,災害特性表現得越明顯,地質災害易發性頻率越高。

圖1 地質災害特征

2 地質災害易發性風險評估

地質災害風險評估由得到的災害危險性、承載體易損性、承載體價值,完成風險評估過程。對地質災害進行風險評估,需要根據風險可接受的標準對風險估算結果進行進一步分析判斷,最終進入決策過程,目的是了解地質災害風險對經濟、環境的重要性。

評估地質災害易發性風險包括時間、空間概率、易損性3個方面。時間概率評估主要是計算地質災害發生的概率,是風險因素的一個關鍵成分[5]。常見的計算地質災害易發性概率方法如下:

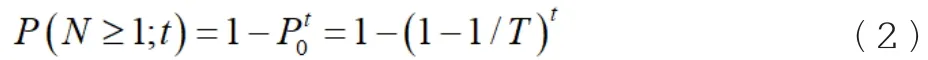

基于過去的災害事件的頻率形成概率模型,根據長期的災害數據形成兩種地質災害概率分析模型:二項分布和泊松分布[6]。某特定規模的災害平均每T年發生一次的年概率為:

T為事件的重現期,λ代表將來災害發生的期望頻率。在特定年限內(t)發生一次或多次災害的概率:

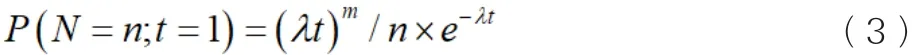

P0為特定年限內(1-1/T)不發生災害的概率,Pt0為t年內不發生災害的概率。泊松分布,發生n次災害事件的年概率的泊松模型為:

λ為將來災害發生頻率,t是一年內一個或多個災害發生的概率,公式如下:

我通過計算發生概率可以評估地質災害的易發性,得出災害發育分布規律。在研究區域內,對一定時間內的人口和經濟風險定量計算,再計算得出每年的人口和經濟風險值,按照一定的風險判斷標準,對上述風險值分析評估,判斷是否為可容忍風險或可接受風險,若得出的結果為不可容忍風險,需要相應的采取一定的風險控制措施。

3 地質災害易發性風險預測

我通過地質災害危險性以及災害范圍內承災體的數量類型,依據地質災害風險評估分級對地質災害風險進行預測。為了對地質災害易發性風險進行預測,我選取的承災體類型主要包括:人口、居民建筑、道路、農田以及財產等,在降雨、泥石流等不同自然因素影響下,研究災體的數量和類型的差異。可以通過誘發地質災害的因素,如發生滑坡災害最常見的因素就是暴雨,可以在不同降雨強度下對滑坡災害進行風險預測,預測分析如下:

P=5%降雨重現周期下,受泥石流強度和規模的影響,其風險主要以極低風險和低風險為主,僅在溝道內分布有房屋建筑承災體的位置風險為中等;P=2%降雨重現周期下,泥石流強度和規模均有所增大,風險等級也相應提高,以中等風險為主,有小范圍的高風險等級區域分布;P=1%降雨重現周期下,泥石流致災范圍和強度進一步增大,區域主要為中等風險和高風險。

通過上述可知,我基于降雨強度進行的風險性預測,利用不同周期,計算不同周期降雨時間誘發災害的空間概率預測,完成易發性到危險性的轉變。不同降雨量下,危險性低、危險性高的面積比例與災害點數量成正比。降雨量增加,地質災害危險性區域面積與災害點都明顯降低。

地質災害風險的預測還可以通過分析空間概率得知,主要包括分析災害運移距離及到達概率。基于實地觀測以及再現參數、特征以及運動距離之間的關系,預測方法包括地貌類比法、幾何法和其他經驗法。最常見的是地貌類比法,通過地貌特征分析,得出災害堆積范圍及最大運移距離,以此方法推測相似災害運移距離。地貌類比法適用于規模大頻率低的地質災害,用于泥石流或碎屑流運移距離計算,通過分析懸移顆粒和沉積顆粒的平衡來分析其可能運動的距離,由此推測較長一段時間內災害的最大致災范圍,對地質災害的風險預測有很大的幫助與意義。

4 結語

本文分析可知,在地質環境脆弱的地區、地質不穩定的斜坡部位地質災害發生的頻率較高。由于地質災害對生命、經濟、環境的危害性,災害的風險評估和預測對于控制和防控災害有著重要意義,但目前災害風險評估與預測也存在一定的缺陷,在很多技術方法上沒有得到很好的解決,使得地質災害風險預測的可信度降低,地質災害風險評估與預測體系還不夠完善,各地區各部門的體系也不統一。在未來的研究中,應當完善地質災害風險評估和預測的內容,綜合領域知識,統一地質災害風險體系標準。