復雜地質環境中地質災害成因及防治措施

張 艷

(河北省地質工程勘查院,河北 保定 071000)

地質災害自古以來就是人們避之不及的天災,尤其在對自然資源深度開采的今天,所引發的地質災害問題更加頻繁。地質災害的成因一般可以歸納為自然因素和人為原因,地震、火山、洪水等自然界固有的強力釋放,會對地質環境產生翻天覆地的影響;人類的活動,如挖掘、開采、砍伐植被等行為,也會直接或間接的作用于地質環境,形成外力作用,引發地質災害。自然因素和人為因素沒有明顯的分界,一般會互相作用、互相影響。伴隨著社會發展節奏的加快,對自然資源的需求愈發強烈,地下開采活動的規模愈發龐大,由此帶來的破壞效果也在快速積累,極易引發地質災害。面對潛在的威脅,為了保證社會經濟可持續發展和人民生活的幸福平安,有必要未雨綢繆,提前開展復雜地質環境中地質災害成因及防治措施研究。本文以西部某地地質環境為例,分析歷史記錄,發現共性規律,總結地質災害形成條件,并有針對性的提出防治措施,降低、消除地質災害所造成的生命財產損失,在合理開發自然資源的同時,做到保護“青山綠水”。

1 復雜地質環境中地質災害成因分析

地質災害是由地球內部活動和人類活動引發的,影響到人們的正常生活,破壞生產力和生態系統的平衡。地質災害的形成過程中,自然因素與人為因素相互作用,尤其是社會發展節奏越來越快的背景下,礦山過度開采、保護措施不到位都會對地質環境產生不可逆轉的破壞,量變的積累到質變的爆發,極易引發地質災害[1]。

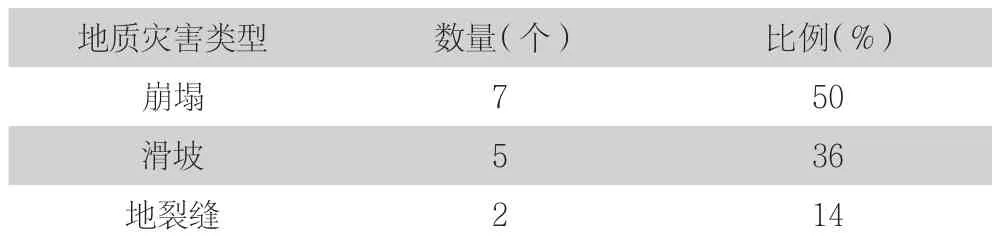

最常見的地質災害包括地震、崩塌、滑坡、坍塌、土壤裂縫和沉降等。為了深入研究地質災害的成因,選取我國西部的特定地區作為研究對象,以點帶面,有方向、有重點的研究地質災害的種類、成因、誘發條件。該地區銅礦儲量豐富,因此經過數十年的開采,地質環境已經受到嚴重破壞,情況極為復雜。經過調查歷史記錄可知,導致這一地區多數地質風險的因素是三種,這中崩塌災害最為頻繁,其次是滑坡,地裂縫也曾發生。具體地質災害發生類型和頻度參見表1。

表1 西部某地區地質災害類型及頻度特征

每次造成地質災害的誘因各不相同,災害發生時也各具特點,但通過歸類分析,發現其中具有共同的特征:首先,地質環境變化及物質能量轉移引發自然災害;其次,地質災害是不可預測的,事故發生的時間、地點、強烈程度具有隨機性特點;第三,多種災害形式往往并發,且互相作用,互為條件[2]。

通過研究發現,造成該地區地質災害的原因主要為地質結構和地理多樣性[3]。

1.1 地形地貌與崩塌災害的成因機理

發源于山區的河流從南流向北,在長期的流水作用下,山區發育的山谷寬度不同,差異較大。該地區地質環境斜坡基底由深變質巖和花崗巖組成。巖石部分破碎,風化嚴重。基巖暴露面積大,節理發育。再加上不合理的人類開采活動和極端降水等氣象因素誘發,崩塌地質災害就此形成。

1.2 地質構造與滑坡災害的成因機理

該地區位于斷裂帶發育強烈的部位,從地質構造角度看,構造活動和褶皺作用對災變影響較大。巖體破碎松散,土體松散,坡體裂縫發育,透水性好。地質結構穩定性不平衡,巖土層軟化。為滑坡的形成和發展創造了適宜的環境條件,滑坡地質災害就此形成。

1.3 氣候降水與地裂縫災害的成因機理

大多數地裂縫災害的發生都是由暴雨激發的,它們對侵蝕和表面的侵蝕特別敏感。亞熱帶高山氣候,大風強雨的降雨量特別大,是山坡不穩定的重要因素。氣溫變化趨勢呈馬鞍型,分布在七月,平均氣溫是26.8℃,1月平均氣溫9℃,年平均氣溫在13.1℃~13.5℃。在氣候豐富多變的地區,雨水流經地面,撕裂土壤形成裂縫。

2 復雜地質環境中地質災害防治措施

地質事故的預防和治理工作,以降低危險性并預防事故發生為原則。此次研究主要針對崩塌、滑坡、地裂縫災害三種地質災害,探究防治措施。由于不同的地質環境、地理位置、氣候條件、人為活動等誘因的不同,不同類型地質災害發生的特點和成因也各不相同,因此防治措施不能以偏概全,需要通盤考慮。

本文僅針對大概率發生的地質災害提出普適的防治措施,通過對災害發生規律的分析,開展災害防治工作,協調好地質災害防治與生態經濟發展的關系,建立一套能夠長治久安的地質災害防治措施辦法,實現有限投入,根源防治。抵御地質危險的措施包括三個方面,分別是預防監測措施、工程措施和安全避讓設施。本文就這三個方面來討論該地地質災害的防治措施。

2.1 預防監測

預防監測是防治地質災害的首要手段,采取及時的技術措施以盡量減少災害風險。預防性監測的主要是設備監測和人工監測[4]。

設備監測:高精度的系統運行監測設備。全面收集地區地質環境信息、氣候信息、氣象信息、人為活動信息,并綜合研判,及早發現地質災害征候,在預警的同時,采取補救措施,降低災害的危害程度。

人工監測:作為設備監測的補充,人工監測可規避運輸不便、供電困難等險要環境的制約,實現對地質災害預警監測的全地域覆蓋。建立專業的地質災害監測機構,制定專業合理的防治監測方案。對敏感區域的定期監測,特別是在災害高發季節,應加大監測力度。記錄災害的發生位置、規模及位移距離。可以跟蹤災禍的確切情況,估算并評估各種事件,以預防地質災害。

2.2 工程措施

在避開災難性事故時,應采取的必要步驟莫過于深入的地質勘察,加固危險的石頭,清理現場,建立衛生應急設施,加強工程管理。可以利用網絡在對危險情況進行預警,防止工程施工過程中產生的危險因素;探明并規劃好地表水位置、流向、水量,以及可能帶來的地質災害后果。應當加強管理和規劃,使防護措施得以真正落實,保證工程在正常而合理的情況下進行,減少甚至消除對原有環境的損害。

2.3 安全避讓

崩塌和滑坡災害的發育強烈,堆積層厚度較深,災害規模較大,容易對當地居民的人身財產安全造成嚴重威脅。為了降低地質災害對居民造成傷害和影響,可限制人員活動范圍,避開崩塌、滑坡等災害的危險區。加強建筑修建管理,不在危險地帶修建永久建筑物,危房及時修繕,杜絕隱患。道路規劃或其他施工項目做好地質勘查,避免在地質災害多發區域修建道路。

3 結語

通過實地考察、查閱資料和理論分析,針對典型區域的地質災害的類型、特征、分布規律以及成因機理等內容進行研究,并以此研究提出了地質災害防治對策。

在對復雜地質環境中地質災害及其防治的研究過程中,受典型區域選取的局限以及資料收集廣度的制約,并沒有涉及到地震、塌方等地質災害的內容,將在后續研究中補充完善。