揭秘諾貝爾文學獎

文/郭炘蔚

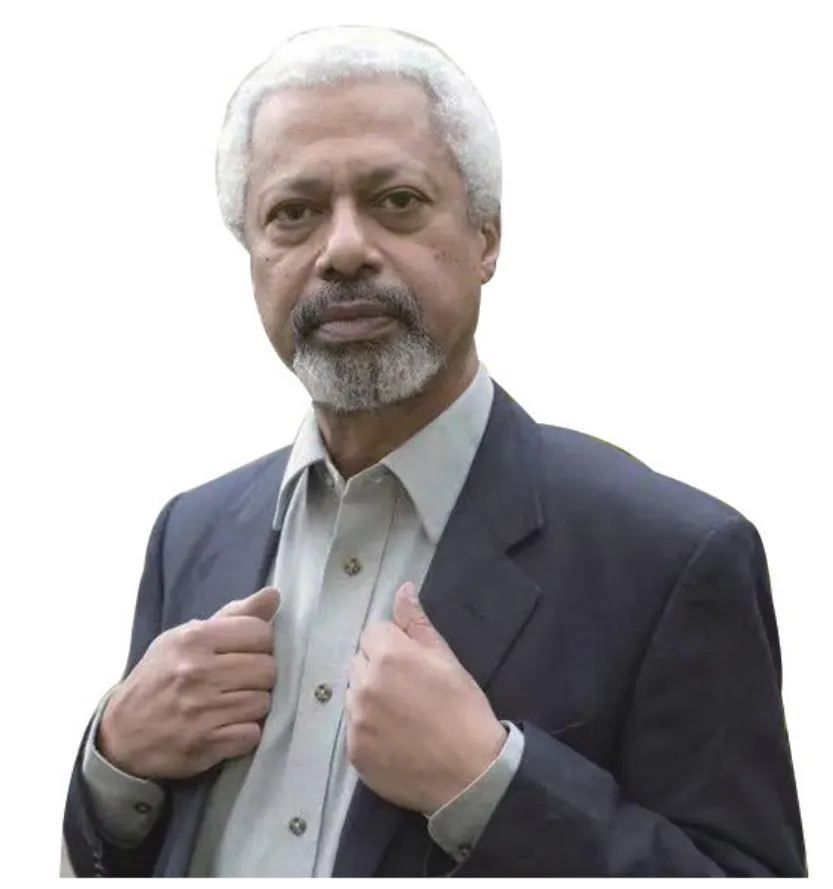

瑞典時間10月7日,瑞典學院宣布,2021 年諾貝爾文學獎“桂冠”花落坦桑尼亞小說家阿布拉扎克·古納(Abdul?razak Gurnah),以表彰“他對殖民主義的影響以及文化和大陸鴻溝中難民命運的毫不妥協和具有同情心的關注”。

阿布拉扎克·古納

馬爾克斯

獲獎人檔案

阿布拉扎克·古納出生于1948 年,在坦桑尼亞桑給巴爾島長大,并于1960 年代末作為難民抵達英國。

阿布拉扎克·古納用英語寫作,現常居英國。他出版了十部小說和一些短篇文章,難民相關的主題貫穿于他的作品中。他的代表作有《天堂》《海邊》等。

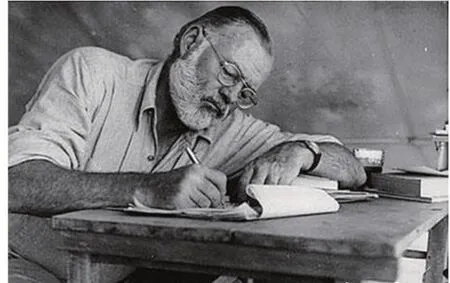

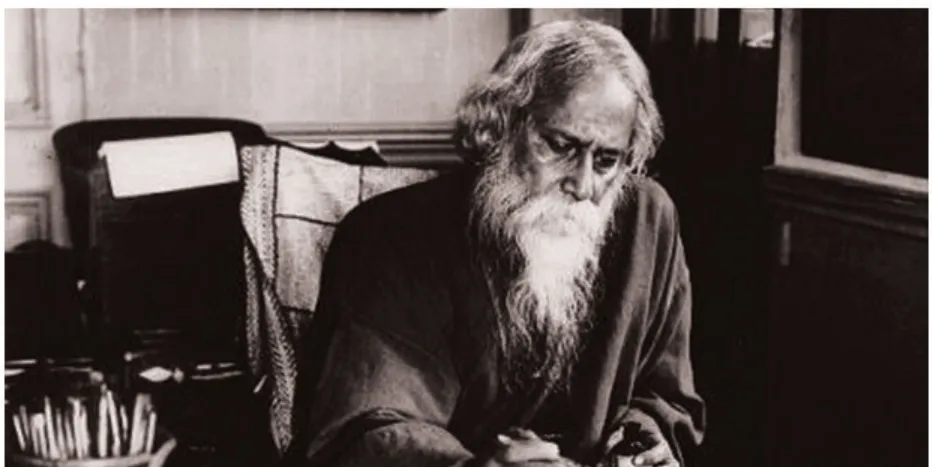

算上本次的獲獎者,自1901 年以來,已有110 余位作家摘得諾獎桂冠,既有大眾熟知的“文藝偶像”,如馬爾克斯、海明威、泰戈爾,也有比較小眾的“低調實力派”。

回顧

1895年11月27日,瑞典著名化學家阿爾弗雷德·貝恩哈德·諾貝爾在遺囑中提出設立五大獎勵領域,文學被他放在第四位。諾貝爾在遺囑中表示,獎金的一部分應頒給“在文學界創作出具有理想傾向的最佳作品的人”。

自1901 年起,瑞典學院開始頒發諾貝爾文學獎,期間因為戰爭等原因多次暫停。

截至2020 年,諾貝爾文學獎已經頒發了113 屆,共有117 位得主。首位諾貝爾文學獎得主是法國詩人普律多姆(Sully Prudhomme)。歷史上,葉芝、羅曼·羅蘭、蕭伯納、海明威等著名作家均獲得過此獎。

海明威

泰戈爾

在亞洲,曾經獲得過諾貝爾文學獎的有中國作家莫言,印度人泰戈爾,日本人川端康成和大江健三郎等。

遴選

根據諾貝爾獎官網的資料,有權提名文學獎候選人的包括:瑞典學院和其他相關學院、研究所和學會的成員;語言學和文學教授;曾經的諾貝爾文學獎獲得者;能夠代表本國文學界的作家協會主席。

每年對獲獎者的提名必須在1 月31 日前交給諾獎委員會,提名應當但并非必須附有理由,提名者不能自薦。通常,每年大約會有350個提名。

春季期間,諾獎委員會將審查這些提名,并于4 月提交一份約有20 人的初步候選名單,給瑞典學院審核。在暑假前,名單通常會進一步篩選到約5人。10月,瑞典學院做出最終選擇。

通常,諾貝爾獎的頒獎典禮于12 月在瑞典首都斯德哥爾摩舉行,但諾貝爾基金會今年9月宣布,受新冠疫情影響,2021年諾貝爾物理學獎、化學獎、生理學或醫學獎、文學獎以及經濟學獎得主將延續2020年的方式,在各自國家獲頒相關獎項。

盡管被視為文學界的權威獎項,但諾貝爾文學獎并非沒有出現過“意外”。2016年的文學獎,就授予了美國民謠藝術家鮑勃·迪倫。評委認為他“在偉大的美國歌曲傳統中創造了新的詩意表達”。

這一決定引發廣泛爭議,有批評稱,評獎委員會的決定只是為了“取悅群眾”。從托爾斯泰、易卜生、哈代、契訶夫、卡夫卡等已經故去的文壇大家,到眾位當代名家,文壇內的諾獎“遺珠”已經夠多了,獎項卻頒給了一位音樂人。

瑞典學院卻就此表示,“迪倫享有偶像地位。他對當代音樂的影響深遠。”

事實上,這不是諾貝爾文學獎第一次出現“意外”。1953 年,另一個文壇“圈外人”、英國前首相丘吉爾,就曾經獲獎。瑞典學院稱,他獲獎是“由于他在描述歷史與傳記方面的造詣,同時由于他那捍衛崇高的人的價值的光輝演說”。

此外,諾貝爾獎原則上不能頒給已去世的人,文學獎中卻出現過一次例外:1931 年,該獎追授給了去世的瑞典作家埃里克·阿克塞爾·卡爾費爾德。這名瑞典詩人生前曾是頒獎方瑞典學院的成員,多次被提名諾貝爾文學獎,在去世當年終獲該獎。