徜徉竹世界好一個“蒼枝新篁”

陳曦

坐落于江蘇常州文化廣場的常州博物館,是一座集歷史、藝術、自然于一體的國家一級博物館,也是常州重要的文化地標。而不久前開幕的一場展覽,再度讓常州博物館熱鬧非凡。

甫一邁進一層特展廳,一個因“竹”而生的清幽之境便在觀眾眼前展開。在一片片薄薄的青筠上,滿幅變幻莫測的煙云讓人由衷贊嘆,傲梅、幽蘭、堅竹、淡菊“四君子”盡顯文人氣節,高士、仕女等玉人容姿仿若近在咫尺,轉角倏然又瞥見刻畫在紫砂壺上的寥寥幾枝竹,而墨竹、綠竹、紅竹等畫作與各式竹刻作品渾然一體……讓人不自覺地沉浸在這片別樣的竹世界里。

原來,這一名為“蒼枝新篁”的藝術大展,是集當今留青竹刻大師徐秉方半個多世紀精品力作而打造的一場竹文化盛宴。130余件留青竹刻、紫砂壺刻以及書畫等作品在此聚首,殊為難得,此番更引得賓朋滿座、大咖云集,讓這座博物館內近日人頭攢動、觀者如潮。

各界大咖為“竹”而來

此次展覽由中國藝術研究院、中共常州市委宣傳部、常州市文化廣電和旅游局主辦,常州博物館、常州市文化館、常州虛筠文化創意有限公司承辦,中國收藏雜志社、南通市崇川精典紅木藝術家具廠協辦。

作為國家級非物質文化遺產項目常州留青竹刻的代表性傳承人,這是年逾古稀的“竹翁”徐秉方首次在家鄉舉辦個人藝術大展。留青竹刻是“常州三寶”之一,此番出自徐秉方及其家族半個多世紀以來潛心創作的留青竹刻、壺刻等精品前所未有地在常州博物館匯聚一堂,堪稱非遺傳承人攜手文博機構向公眾展現中國當代工藝美術杰作的一次經典范例。此次展覽既將常州留青竹刻這張文化名片再次擦亮,也將中國傳統文化中獨具一格的竹文化再次帶到公眾眼前。

展覽開幕式上,原文化部副部長王文章在致辭中表示:“徐秉方創作的不僅是竹刻,更是一個藝術的大世界,可謂道藝結合、技道相融,這是很了不起的。從中我們可以看到江南文化,看到中國傳統文化、傳統技藝之精華。正是這樣的大師代表了這個時代工藝美術創作的最高水平,他們引領著國家工藝美術的發展,讓優秀的傳統技藝得到了更好的傳承。所以當工藝美術大師的作品展現在我們眼前時,讓人不由得肅然起敬。”

中國藝術研究院院長韓子勇認為,放眼當今中國工藝美術界,徐秉方是在竹刻工藝領域作出重要貢獻的國家級非遺傳承人。而說到竹子,這是生長在長江流域且最具文化代表性的植物。中國人向來以竹為書、以竹為食、以竹為器,傳統文人更以竹入畫、以竹比德,這是中國特有的一種傳統文化。此次徐秉方藝術大展的面世,將使廣大公眾有機會全面認識和了解其藝術人生,并透過一件件力作感受竹文化的精髓。

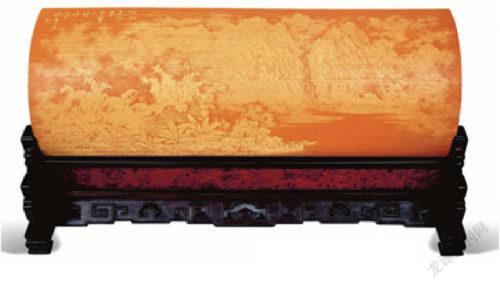

《江山麗景》臂擱 徐秉方刻

《中國收藏》雜志記者在現場看到,徐秉方創作于2006年的《獨坐幽篁里》書法竹刻與其父徐素白1957年依唐云畫稿刻就的《喜鵲登梅》臂擱在展覽開篇同臺亮相,彰顯了兩代竹刻大家的風采與傳承,引領觀眾翻開了“海內留青第一家”與竹的因緣故事。

而與展覽開幕同期舉行的研討會上,來自中國藝術研究院、中國美術館、上海博物館、中國工藝美術協會、南京博物院非遺保護研究所、蘇州大學、東南大學等機構的專家學者,還圍繞當代留青竹刻技藝及非遺的傳承創新展開了精彩的討論。

藝術創作走出新面貌

明清時期,江南地區因其得天獨厚的自然環境和人文環境,形成重要的文人交游圈,也催生了形式豐富的文人書齋雅玩,竹刻藝術便是其中之一。常州留青竹刻承襲晚明常州府竹刻名家張希黃所創“青筠五色”的獨特技藝,又深受晚明文人趣味的影響,將竹刻與文人繪畫的結合推向了更高的藝術境界。到了20世紀,現代竹刻大家徐素白以一手陰陽并蓄的寫意性刀法享譽滬上,徐秉方從小受父親的影響,以及在謝稚柳、唐云、程十發等海派書畫名家熏陶下,潛心鉆研手法和畫藝,終將留青竹刻從刀刀模擬筆墨的傳統窠臼中解放出來。

留青竹刻巧妙利用薄如紙張的竹筠與竹肌之間的色差,運用各式刻刀以及不同雕刻技法刻畫形象,從而產生與其他材質不同、精彩生動的視覺效果。在前人的基礎上,徐秉方開創了留青山水云霧刻法,以“似用刀又不見刀痕”的手法豐富了留青竹刻的表現技法,開創了當代留青竹刻的時代面貌。此次展覽中,包括《江山麗景》《黃山松云》《觀瀑圖》等均為徐秉方留青山水竹刻的代表性作品,引得觀眾嘖嘖稱奇。正如王世襄在《竹刻藝術》一書中對其留青山水的評價:“不獨于見刀處現神采,要求在模糊朦朧不見刀處生變化。不然對此彌漫蓊郁,滿幅煙云,將不知如何措手矣。”

觀眾們駐足細品臂擱、鎮紙、扇骨等留青竹刻的精雕細琢,抬頭還能欣賞徐秉方筆下鮮麗恣肆的寫生畫作。

“方寸之間的竹刻藝術仿佛‘戴著鐐銬跳舞。這種刀法是徐秉方幾十年來手下功夫的實踐成果,也是其獨到觀念的延伸。”在此次研討會上,上海博物館原館長陳燮君表示,原本充滿金石之味的刀刻之作,卻如同水墨在宣紙上氤氳千里,呈現出豐富的虛實變化,這是徐秉方竹刻技藝的一絕。“我們應隨著藝術家實踐的發展和升華,去反哺理論探索、觀念更新。每個時代的人都是帶著自己的需求、理念去研究前人的作品,希望為自己的藝術創作所用,其實這與尊重歷史一點也不矛盾。如果不再去仰視歷史,而是平起平坐地、對話式地去看歷史,當代的藝術創作一定會走出新的面貌。”

上海博物館研究館員施遠則認為,中國傳統文化綿延不絕,正是杰出大師們努力繼承和發揚之下的功績。中國竹刻史是由一代代江南優秀竹人構成的,它不是產業史,更像是文人史——人品、藝品并重,藝以人傳,他們通過實踐成果讓海內外刮目相看。

為當下提供多元審美

從此次展品的題材構成來看,中國傳統文化中的“ 四君子”是徐秉方尤其鐘愛的創作對象。在驚嘆于臂擱、鎮紙、扇骨等竹刻上梅、蘭、竹、菊姿態的精微表現之時,觀眾抬頭還能欣賞徐秉方筆下鮮麗而恣肆的寫生畫作,它們在彩墨的揮灑下飽含生命力,兩相對照更能感受到這位大師所承襲的文人之風和飽滿的創作熱情。包括《金陵十二釵》《杜甫像》等人物題材在內的竹刻作品,則是以傅抱石、劉旦宅等名家畫稿為基礎,通過爐火純青的刀工轉化為薄薄青筠上的剪影,在精準把握人物姿態的同時盡顯其神貌,栩栩如生。

“竹刻是文人的藝術,且多是由美術家、竹刻家合作完成的。繪畫對于竹刻藝術境界的提高起到很大作用,二者完美結合的作品是尤為難得的。”知名美術理論家、蘇州大學教授李超德指出,從文人書齋藝術逐漸成為公眾欣賞的對象,竹刻作品也作為一種藝術品成為獨特的文化載體。“在這個信息化、高技術的時代,人們需要一種傳統文化的精神慰藉,尤其是年輕人會從傳統工藝美術中尋找自己喜愛的東西。我們的確遇到了一個好時代,有著多元的審美價值,在今天堅守傳統工藝美術、堅守非遺的傳承,就是在堅守文化自信、文化自覺。”李超德表示。

徐秉方的《雀石圖》臂擱與《不經一番寒徹骨》兩件作品捐贈給常州博物館永久收藏。

從《竹海美景》《選竹》等寫生之作到竹刻墨稿的繪制,再到一件件雕琢成型的竹刻作品,觀眾仿佛跟隨徐秉方走入深山竹林,親身參與了選竹、挖竹、畫竹、刻竹等創作中的每個環節。在中國藝術研究院工藝美術研究所副研究員林巖看來,其對于當代傳統工藝美術有著重要啟迪意義。“工藝美術品從選材到設計、加工、裝飾等創作過程,在當下不少人的認知中都是割裂的,這種藝術創作的全面性亟須重視。面對傳統的材料和工藝,要沉淀下去,將其精神挖掘到極致。一些工藝品的匠氣非常重,反倒是與中國美學背道而馳,在這樣制度化、工業化的背景下,藝術家更要重視對作品生機性的把握。”林巖說道。

在展覽現場,象征著“ 酸甜苦辣”的《飽嘗》臂擱以及《南瓜緣》《憶昔》等畫作,也讓觀眾在藝術家憶苦思甜的情感中深受感染。門前鳥雀、碩果以及家常食材等徐秉方擷取生活意趣而創作的竹刻與繪畫,生動揭示了藝術創作、非遺技藝的不竭生命力,皆源自藝術家扎根生活所汲取的靈感。中國工藝美術協會副理事長馬達表示,藝術家憑借技藝和情感將大千世界濃縮在小小的竹刻里,既有典雅之美又有賞用之趣,留青竹刻的工藝和文化也在其不斷精進的作品中得到升華。

江蘇非遺保護迎來盛事

值得一提的是,借此次展覽的契機,徐秉方的留青竹刻《雀石圖》臂擱與書畫作品《不經一番寒徹骨》也被常州博物館永久收藏。“這是江蘇常州的一場文化盛事,是常州非遺保護工作取得不錯成績的表現。”南京博物院非物質文化遺產保護研究所副主任王美詩指出:“ 徐氏家族的留青竹刻是中國傳統竹刻精工細作的代表,從他們三代人的身上,非遺技藝得到了不斷地創新與開拓,我們能看到如同展覽主題‘蒼枝新篁一般代代傳承的力量。”

據了解,20世紀60年代,常州成立了工藝美術研究所,傳統工藝美術和老藝人得到重視,在政府的大力支持下,逐步形成一支常州留青竹刻專業隊伍。2008年,常州留青竹刻入選第二批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。在今年6月,常州亂針繡也入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目擴展項目名錄,至此,“常州三寶”——常州梳篦、留青竹刻、亂針繡已全部成為國家級非遺項目。去常州美術館看亂針繡精品展,到青果巷歷史文化街區體驗常州梳篦制作,到常州博物館欣賞留青竹刻……如今,常州市民的生活已與非遺文化息息相關。

同樣屬于江蘇省非遺保護的重點地區,蘇州市在不久前也迎來了一大盛會——歷時三年的蘇州博物館西館落成并開門迎客。值得關注的是,此館專門打造了“技憶蘇州:蘇作工藝館”,以近900件(套)文物回顧了蘇作工藝從宋元至當下的發展脈絡。玉雕、竹刻、金屬制作、民族樂器、桃花塢木版年畫、蘇式家具、蘇繡……各種傳統工藝品一應俱全。近年來,蘇州博物館著力推廣蘇作工藝,所以這次“技憶蘇州”在呈現蘇州古代工藝精品的同時,也展現了當代蘇作工藝的發展,玉雕、蘇繡等當代工藝精品也一一亮相。

從民間走進文博機構,生動反映了非遺保護理念如今已成為全社會的共識。據悉,目前我國共有42個非物質文化遺產項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄(冊),位居世界第一;截至今年7月,國家級非遺項目代表性傳承人的人數已超過3000名。8月12日,中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發了《關于進一步加強非物質文化遺產保護工作的意見》,這是對非遺保護工作前所未有的高度重視。在業內人士們看來,只要堅持創造性轉化、創新性發展,找到傳統文化和現代生活的連接點,非遺的傳承保護之路將越走越好。