命運各異的珍泉往事

陸昕

在今年第8期《中國收藏》雜志中,筆者曾與諸位分享了手中珍藏的兩封戴葆庭先生致駱澤民先生信札。而通過對所收藏的這25通戴先生致駱先生信札的釋讀和整理,筆者按時間順序基本梳理出了一條脈絡,進而發現內容具體詳實,對了解上世紀30年代至50年代錢幣學研究狀況及研究環境、錢幣學研究組織的建設與發展、錢幣研究出版物的出版與發行、錢幣市場的走勢與價格、錢幣經營者的交易與互動,以及珍稀錢幣的流傳經歷與來龍去脈等等都大有裨益。

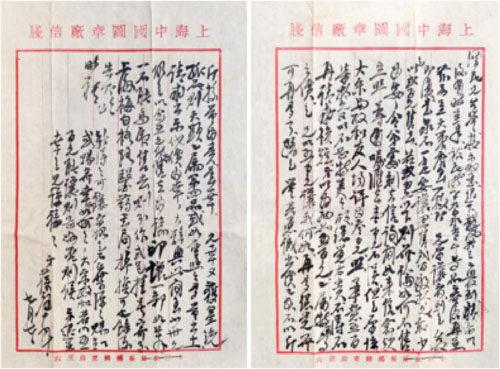

例如今天要分享的這封信,寫于民國二十八年(1939年),原文如下:

澤民兄臺鑒:

接示敬悉。退下龍鳳折三,已照收到。精者以后有時呈奉。裕民浙錢、大泉當千等品容后再呈。茲另呈天策府寶一枚,即兄原讓者,到乞臺收即復。是泉不一定要讓,思售貳百數拾元,最少乞以貳百元售出。若貳百元以下,則無論如何不售為要。令弟處刻去信詢問,如來信需款,立照尊囑匯去壹百元不誤。但乞原諒。大宋與政和友人均評為叁百元,照尊意五百柒拾元。又以不甚特美之故,總覺太貴,不得不再請求核短。弟以為兩品五百元,已屬至高之價。乞兄以五百元讓我何如?再多總覺無可再多了。務乞鑒其愚誠,出價已高,不以斤斤較量為責,是幸。兄幸又獲皇統孤品,則天顯已屬第四品,或如重熙之多量出土,請求出示代價為幸。大辭典此間至少卅元,仍乞以念五元代為售去為禱。印壞一部,如萬一不能馬虎售去,則分作貳包,掛號寄至上海梅白格路醫藥書局掉換可也。余后告。即頌

時祺

新得之可讓者,仍乞不棄,源源賜知或賜寄,幸何如之。大宋、政和者若以五百元能讓則甚好,否則候示退呈。幸乞見諒,禱禱。

弟葆庭頓首

七月七日

字里行間隱藏著怎樣的故事呢?

“天策府寶”:與之緣分頗深

民國時期,戴先生和駱先生分別居住在上海和北京。當時他們之間的錢幣交易主要是通過書信往來,泉品也是隨信件郵寄給對方,為安全起見均以掛號信寄出。這封信提及的泉品很多,有好幾枚都是大名譽品,甚至孤品。這些大珍品的流轉,包括交易價格也被如實記錄下來,是珍貴的一手資料。比如:“大宋與政和友人均評為叁百元,照尊意五百柒拾元。又以不甚特美之故,總覺太貴,不得不再請求核短。弟以為兩品五百元,已屬至高之價。乞兄以五百元讓我何如?再多總覺無可再多了。務乞鑒其愚誠,出價已高,不以斤斤較量為責,是幸。”其中“大宋”指“大宋通寶背當拾”,“政和”則指“政和重寶鐵母”,這兩枚錢都是珍品。兩位先生曾書信往來并商洽多次,最終戴先生還是如愿買到了。

1939年戴葆庭先生致駱澤民先生信札。當中提及的泉品不少,包括好幾枚大名譽品甚至孤品。

再如,信中提道:“茲另呈天策府寶一枚,即兄原讓者,到乞臺收即復。是泉不一定要讓,思售貳百數拾元,最少乞以貳百元售出。若貳百元以下,則無論如何不售為要。”這枚錢原為駱先生讓給戴先生的,戴先生打算再托駱先生以不低于貳百元的價格出售。“天策府寶”乃五代十國古錢中的大名譽品,是馬殷受封天策上將軍后鑄造的。該錢制作渾厚,錢文真書旋讀,除銅品外還有銅鎏金的,存世極罕見。

戴葆庭先生與銅鎏金“天策府寶”的緣分頗深。據筆者考證,他至少曾過手了兩枚。第一枚的出處及流傳經過,王建訓先生在《足齋泉拓》第二集中有記述:“天策錢數年前在金才記見三品,一為鎏金者,均系河南新出土之品。初滬上盛傳河南出土天策府寶及乾封泉寶大銅泉,未數日遇金才記小主于其肆,則此數泉均為彼所得。索價二千金,后以一千六百金售與足齋。其鎏金者現歸沐園。”這段話明確表示河南出土了三枚“天策府寶”,其中有一枚鎏金,初為金才記所獲,后被戴先生以1600元全部買下,最終又將鎏金的那枚讓給了羅伯昭先生。

另一枚的經歷則可以參考《珍泉集拓》中羅伯昭先生的跋:“此鎏金天策出土長沙,蔡季襄得之,后由葆庭歸余。余按此泉比普通天策加豐。”可見其是從長沙出土,經蔡季襄、戴葆庭二位先生遞藏,后歸羅伯昭先生收藏。而且羅先生認為鎏金的比普通銅品更大、更厚,說明鎏金的很可能是樣錢,用于宮廷賞賜之用。1949年后羅先生將他的絕大多數藏品捐給了中國歷史博物館(即現在的中國國家博物館),其中就包括這兩枚鎏金天策府寶錢。

“皇統元寶”:終得好歸宿

該信中戴先生提及“兄幸又獲皇統孤品”,意味著駱先生有幸得到了“皇統元寶”孤品大珍,戴先生向他表示祝賀。自清代乾嘉以來,金石考據蔚然成風,這個風氣也深刻影響了民國時期的錢幣收藏和研究。當時泉界對于孤品、創見品的發現非常重視,因為能夠證史或補史之闕。

這枚“皇統元寶”是金熙宗完顏亶皇統年間(1141年至1149年)所鑄,錢文玉筋篆,右旋讀。有關它的發現和流傳經過,駱澤民之子駱俊生先生有過詳細記述:“家父說:是1936年12月1日沈陽家中長兄駱文元寄來的。他買自法庫縣王云峰手。王氏由160多斤古錢中挑出,在我手中保存了多年。1943年售與李映庵君。時聯幣3700元,約合銀元400元。此錢解放后輾轉又經家父手,由中國歷史博物館(現中國國家博物館)收藏。”

從駱澤民先生手中購得此錢,李映庵先生隨即在1943年《泉幣》第十八期中撰文:“皇統元寶篆書小平錢,民國廿五年奉天法庫縣王云峰所得,售于北京匯錢堂駱澤民,又轉售于余。曾經詳細檢視,紫銅質地,沁綠密度,均十成交代。惟皇字從目,似乎高古,篆法玉筋,而茂密不及阜昌,寶字長冠,實開金錢之先河,縱非海內孤物,亦毛公鼎后出,一時無兩。”文中他詳細描述了這枚錢幣的銅質、銹色、狀態,分析了錢文的書體、風格,他甚至將此孤品大珍現世的重要性視為可與發現毛公鼎相比肩。

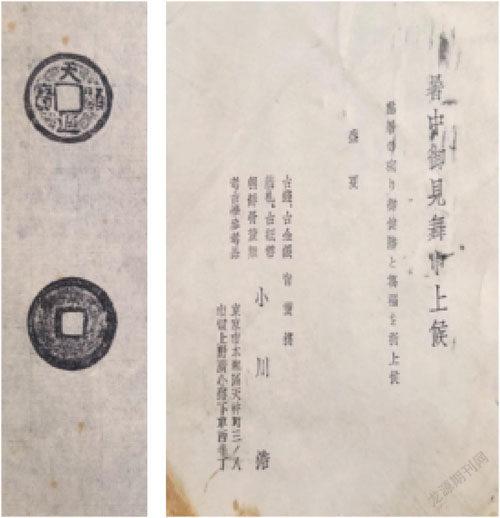

作者購藏的“天顯通寶”原拓與日本知名藏家小川浩先生致駱澤民先生的明信片。

在李映庵先生購入之前,戴葆庭、羅伯昭等大家均有意洽購。在筆者收藏的戴先生給駱先生的信中他多次提及此泉。羅先生也曾與駱先生議價商談,但終未能成交。后來,羅先生撰文記述了追求此泉的經過:“昭按二年前(1941年),楊成麒、李慶裕二君嘗介紹余購此泉及天顯二品,索價八千,余還價六千,未有成議。而申京匯水忽高漲數倍,事隨中置。今歸李君,亦嘆物各有主。然李君求泉若渴,亦慶此泉得所。申友有議其篆法不合者,然經楊李戴馬諸君法眼審定,又何疑哉!”

按照羅先生的描述,此錢在當時也有人以“篆法不合”而提出質疑,但經過楊成麒、李慶裕、戴葆庭、駱澤民、馬定祥等多位錢幣大家親自審定,均認為是無可懷疑的真品!所幸此珍泉最終歸國家博物館收藏,是最好的歸宿,讓我們都能一睹其芳容。

“天顯通寶”:輾轉流落海外

駱澤民先生曾收藏過的另一枚大名譽品是“天顯通寶”,為遼太宗耶律德光天顯年間(927年至936 年)所鑄,錢文隸書旋讀。“天顯通寶”雖然舊譜有載,但實物不知所蹤。在駱先生得到這枚之前,只聽說日本有藏。所以,鄭家相先生在《遼錢考》中云:“張氏《錢志新編》載之,李氏《古泉匯》存其目。張氏之錢,今不知落何所矣,近惟日本有之,列入泉譜,雖未見原品,據聞甚佳,吾國諸泉家均未有也。”

在戴葆庭先生致駱澤民先生的這封信中,提及駱先生所藏“則天顯已屬第四品”,應該是指鄭家相先生所述的舊譜所載加上日本藏家所藏,共計三品,駱先生此枚則屬第四品。

關于駱澤民先生如何得到這枚“天顯通寶”錢,以及其后來的去向,駱俊生曾撰文回憶:“上世紀三十年代后期,此珍泉系得自北京王春福,泉價600大洋。而王春福最初以100元購自周某。此泉周身綠銹,間有紅銹斑駁其中,‘天顯二字之間自錢外緣向中心有裂紋一道,用放大鏡方可看出。駱氏隨身攜帶此珍泉六七年,其間方若、方天仰、戴葆庭、李東園、馬定祥、楊成麒、李慶裕、程伯遜等諸位泉家及錢商,均先后觀賞,一致鑒定為真品。大約1942年前后,此珍泉賣給了日本收藏家大川鐵雄先生。泉價合日本金7000元(相當于銀元3000)。大川氏得此珍泉后便有‘天顯堂主之稱號。”由此可知,這枚大珍品最終仍未能留在國內,實在令人唏噓。另據日本泉家平島春水先生稱,大川鐵雄先生去世后,他的遺藏已全部捐給了日本文化廳。

筆者查閱了所藏的這批戴葆庭先生致駱澤民先生信札,其中有4封信均談及此泉。戴先生也曾出價求讓,估計由于雙方價位有所差距,終未達成。此泉的拓片也被戴先生收錄在其《珍泉集拓》《戴葆庭集拓中外錢幣珍品》等著作中。今年年初,筆者赫然于一場拍賣會預展中見到此枚大珍的原拓,與一件日本知名藏家小川浩先生致駱澤民先生的明信片一道上拍,于是不計成本,奮力拍得,也算是彌補了一些遺憾吧。