人教版普通高中新舊教科書中科學家素材統計分析

王無限 張仿剛 朱思光

摘要:從教材選取科學家的數量比較、國籍比較、時代劃分、成果類別、欄目呈現5個方面對人教版《普通高中教科書》(2019年版)和《普通高中課程標準實驗教科書》(2007年版)中的科學家素材進行了統計分析,并得出有關教育價值的結論與啟示,為廣大教師準確理解素材蘊含的核心素養與深刻挖掘科學家的教育功能提供參考。

關鍵詞:國籍比較;時代劃分;成果類別;欄目呈現;科學家精神

文章編號:1008-0546(2021)09-0069-03

中圖分類號:G632.41

文獻標識碼:B

doi: 10.3969/j .issn.1008-0546.2021.09.018

科學家不僅為人類科技以及文明的發展做出了巨大貢獻,其成長歷程、研究方法和思維方式也是人類科技事業的一筆巨大精神財富。習近平總書記指出“科學成就離不開精神支撐,科學家精神是科技工作者在長期科學實踐中積累的寶貴精神財富”[1]。因此,教科書引入科學家素材,對發展學生核心素養和形成正確價值觀意義重大。本文從不同角度對人教版《普通高中教科書》(2019年版)和《普通高中課程標準實驗教科書》(2007年版)中的科學家素材進行統計,利用Microsoft Excel轉換成數據圖表,結合對應的《高中化學課程標準》,分析比較科學家的不同特征,挖掘科學家素材的教育價值。

一、統計范疇

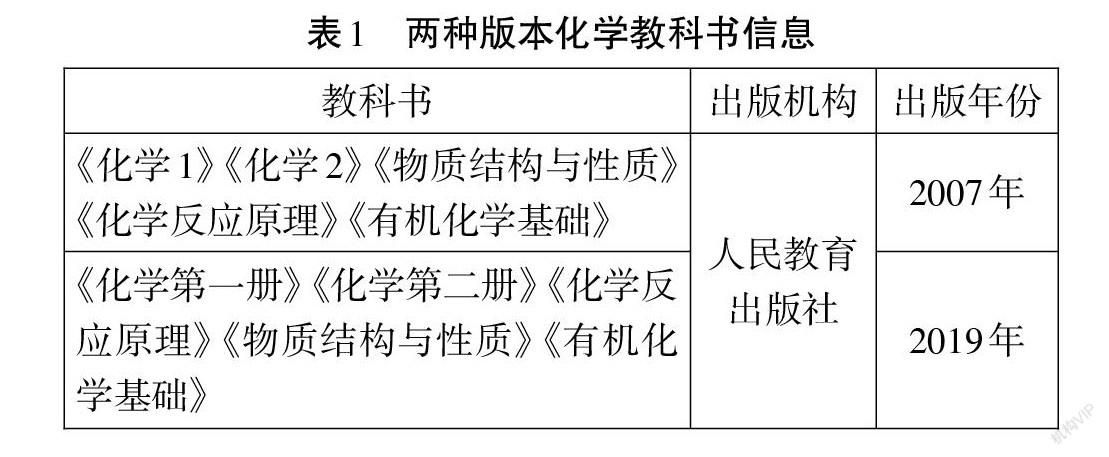

在教材選取方面,對人教版兩種版本化學教科書相同的五個模塊(見表1)進行分析(以下簡稱“舊版”、“新版”)。前者依據的是2003年版《普通高中化學課程標準(實驗)》(以下簡稱“舊課程標準”)編寫,后者依據的是《普通高中化學課程標準(2017年版)》(以下簡稱“新課程標準”)編寫。

科學家選取方面,根據《現代漢語詞典》對“科學家”一詞的解釋是“從事科學研究工作有一定成就的人”,選取了教材中出現且體現在自然科學領域從事研究且取得一定成就的人,如物理學家、化學家、生物學家等等。

二、統計分析

1.數量比較

對比兩種版本化學教科書科學家人數(見表2)可以明顯看出,新版教科書呈現的科學家數量88人,比舊版(49人)增幅達80%。通過大量的引入科學家的研究歷史和研究成果,充分體現了新課程標準中“證據推理與模型認知”“科學探究與創新意識”和“科學態度與社會責任”等化學核心素養,特別是體現了新課程標準中“結合人類探索物質及其變化的歷史與化學科學發展的趨勢,引導學生進一步學習化學的基本原理和方法,形成化學學科的核心觀念”[2]和“嚴謹求實的科學態度,具有探索未知崇尚真理的意識”[3-4]。另外,在外國科學家的中文譯名基礎上注有外文名稱和生(卒)年等細微信息上新版教科書也是明顯增多,這些細節充分體現了編寫者的嚴謹態度和對科學家們的應有尊重。

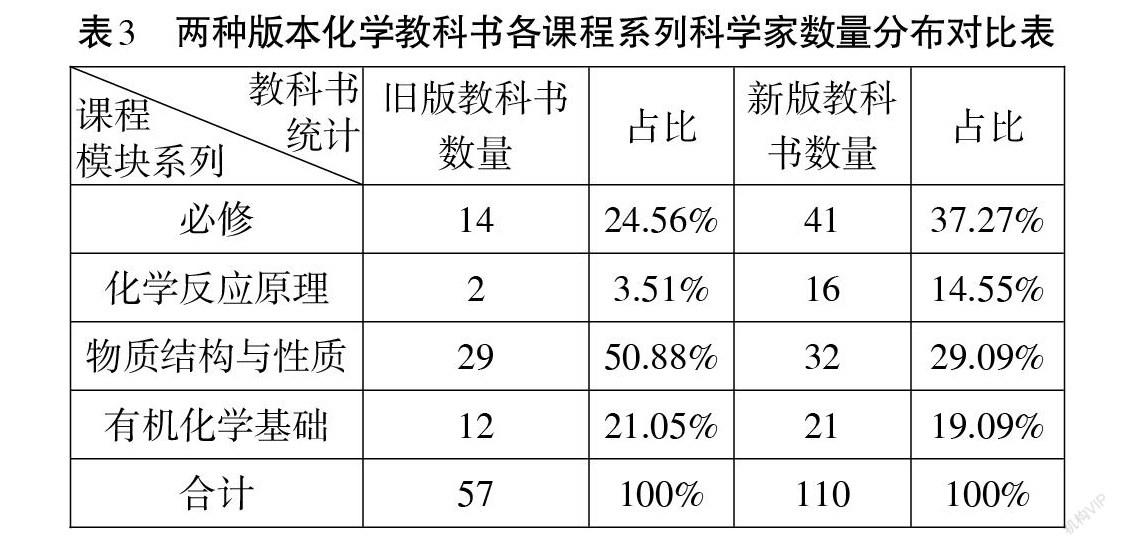

具體到課程模塊系列,以出現科學家的人次為統計標準,詳細見表3。

對比發現,在“必修”模塊中新版教科書科學家的數量和占比增幅最大,其次是“化學反應原理”部分;“有機化學基礎”部分數量雖然增加,但占比略有減少;“物質結構與性質”部分數量略有增加,但占比減少最明顯。這一方面體現了“必修”模塊在高中化學課程中的重要地位,另一方面說明了在不同的化學領域科學家研究發展的水平呈現出不均衡的現象。如在“物質結構與性質”領域科學家數量均比其他領域多,印證了化學作為一門自然科學,是基于“19世紀中葉元素周期律的發現,分子結構學說的提出,以及20世紀初以來原子結構奧秘的逐步揭示,使人們對物質及其變化本質的認識發生了飛躍”[5]。

2.國籍比較

根據一般世界各國科學研究水平和教科書實際,本研究將國籍劃分為:中國、美國、英國、德國、法國、俄國、歐洲其他國家和亞洲其他國家,對比情況見圖1。

對比發現,與舊版教科書相比,除俄國外,新教科書各國科學家人數都有明顯增加,這有利于引導當代中學生向世界各國科學家學習的意識,樹立迎難而上、為國爭光的信念。特別是中國(包括古代)科學家的人數增加最多,如侯德榜、吳蘊初、徐光憲和屠呦呦等近現代愛國科學家名列其中,這充分體現了我國近現代科技水平得到了明顯提高,增強了學生的民族自豪感,同時充分說明了“愛國是科學家精神的第一要義[6]”,新教材注重挖掘中國智慧和技術創新思想,展現中華優秀科技成果對人類發展和社會進步的貢獻,有助于激發學生的愛國熱情、增強民族自信、厚植愛國主義情懷,培養學生為中華民族偉大復興而奮斗的責任感和使命感。

3.時代劃分

根據常見研究慣例,本研究將科學家所處時代劃分為古代(約17世紀中期以前)、近代(17世紀中期到20世紀中期)和現代(20世紀中期至今)三個部分,兩種版本化學教科書科學家所處時代對比情況見圖2。

對比發現,近代科學家數量在新舊兩版教科書中都是最多的,這說明“近代”在科學發展的歷史階段上是輝煌的一頁。但與舊版教科書相比,新版教科書中現代科學家數量所占比例明顯增加,注重了化學發展的前沿成就,以屠呦呦(1930-)、黑格(A.J.Heeger,1936-)、馬克迪爾米德(A.G.MacDiarmid,1927-)、白川英樹(Shirakawa,1936-)和科里(E.J.Corey,1928-)等一批健在的諾貝爾獎獲得者為代表的現代科學家及其成就出現在新版教材中。這一方面證明了化學是一門有著長久生命力的自然科學,必將為人類的發展和福祉做出持久的貢獻,另一方面,也為當代中學生樹立遠大理想、勇攀高峰、獻身科學起到積極的引導作用。

4.成果類別

科學家對人類和社會發展的貢獻標志之一就是研究成果,參考常見文獻研究方法,本研究將科學家的成果類別劃分為理論、定律、物質、方法、設備及其他,對比分析兩種版本教科書科學家成果類型,結果見圖3。

對比分析以上圖表發現,兩種版本教科書中研究成果的類型最多的都是對物質的研究,包括發現新物質,或對已有物質的結構或性質的進一步研究,如“18世紀70年代瑞典化學家舍勒用濃鹽酸與軟錳礦反應制得氯氣”“德國化學家凱庫勒提出苯的單雙鍵交替結構”等等。其次是對理論的研究,即在觀察基礎上經過思維加工而形成的學說體系,如“英國科學家道爾頓1803年提出原子學說”“英國化學家弗蘭克蘭1852年提出化合價的概念”等等。再次就是合成與制備物質的方法的研究,如“1909年德國化學家哈伯發現了具備工業化生產合成氨的方法”“1943年侯德榜發明聯合制堿法”等等,在新版教科書中這類研究成果明顯增多(占24.07%),凸顯了突出科學方法的導引作用。

5.欄目呈現

為體現不同的學習功能和增加可讀性,兩種版本的教科書除正文和注釋外,都設置了較為豐富的欄目,為方便研究,本文將諸多欄目劃分為“活動類欄目”“知識類欄目”和“測評類欄目”3種類型,統計情況見表4。

從欄目設置來看,兩種版本大同小異,但新版教科書在“活動類欄目”中更加豐富些,如“化學與職業”滲透了職業生涯規劃教育知識,引導學生職業發展。“方法導引”體現了新課程標準提出的“要求學生形成化學學科的思想和方法[7]”等化學核心素養。同時從呈現形式上來看,新版教科書更加注重圖文并茂,特別是科學家的肖像更加豐富,插圖精美,增加了可讀性,相比舊版本教科書,新版本更加富有人文氣息。

基于上述欄目分類方法,筆者對比統計了兩種版本教科書中不同呈現位置科學家的分布情況,詳見圖4。

對比發現,在“知識類欄目”中新舊兩版教科書中科學家數量均最多,占比均在60%以上;其次是“正文”部分,占比均在28%左右。“注釋”作為正文的補充,出現都很少(5%-6%)。與舊版本教科書相比,新版本教科書中“測評類欄目”和“活動類欄目”中也出現了科學家的身影,如在必修第一冊106頁“練習與應用”欄目中第8題介紹了“1875年法國化學家布瓦博德朗發現元素鎵,進一步印證了門捷列夫的預言”的知識,作為情景素材讓學生撰寫論文和研究報告,體現了“科學態度與社會責任”的核心素養,進一步揭示了化學學習更高層次的價值追求[8]。

三、教育價值

在學生的成長過程中,教科書中科學家的形象和事跡發揮著不可替代的作用。學生對科學的認識和熱愛,很大程度上源于教科書中科學家形象的影響。通過對比分析兩種版本高中化學教科書中科學家的信息,對廣大教師正確理解和使用科學家素材提出以下建議:

第一,突顯科學家素材蘊含的德育功能[9]。首先是大力挖掘教科書中科學家素材教材的所蘊含的科學家精神,如氯氣的發現經過了舍勒、戴維等數位科學家長達三十多年的不懈探索,這體現了科學家創新、求實的科學態度以及真理面前人人平等的科學信念;其次是服務祖國、為國增光的愛國主義情感,例如我國科學家侯德榜、徐光憲、屠呦呦的貢獻等,這些都是愛國主義的良好素材;最后是集智攻關、團結協作的協同精神,如身為諾貝爾獎得主,屠呦呦不是孤身奮戰,而是融人了團隊,取得的成果是大家共同努力的結果,科研協作意識是新時代科技攻關的必備素質。

第二,挖掘科學家素材體現的核心素養。從前面的諸多對比可以明顯看出,新版本人教版教科書更多地融入了新課程標準的“核心素養”理念。如在“選擇性必修1·化學反應原理”第47頁“科學·技術·社會”欄目中介紹了合成氨的內容,以近1500字的篇幅介紹了合成氨從理論到實踐再到大規模利用的科學史:哈伯(F.Haber,1868-1934)因發明用氮氣和氫氣合成氨的方法獲得1918年諾貝爾化學獎;博施(C.Bosch,1874-1940)因開發合成氨采用的高壓方法,而獲得了1931年諾貝爾化學獎。2016年中國科學院大連化學物理研究所的研究團隊,研制了一種新型催化劑,將合成氨的溫度壓強分別降到了350℃,1MPa,為發展更加節能的催化劑提供了新的思路。以上素材內化了“證據推理與模型認知”“科學探究與創新意識”和“科學態度與社會責任”等化學核心素養,這需要廣大教師在實際教學中充分挖掘。

第三,創設融入科學家素材的教學情境。教科書中的科學家信息為教師教學和學生學習提供了豐富的正面的情境素材,如在“必修·第一冊”第92頁“科學史話”欄目中介紹了“元素周期表的發現”,通過介紹元素周期表從發現到不斷完善的過程,讓學生深刻感受到科學家不懈努力、勇于挑戰、追求完美的精神,學習到分類和歸納等研究方法。在教學實際中,廣大教師要不斷嘗試,積極創設真實的教學情境,從科學觀念、科學方法、科學態度與創新精神等方面積極發展學生的學科核心素養。

參考文獻

[1] http: //cpc.people.com.cn/nl/2020/0911/c64094-3 185 8756.html習近平在科學家座談會上的講話

[2][7][8]中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版2020年修訂)[s].北京:人民教育出版社,2020

[3]中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(實驗)[S].北京:人民教育出版社,2003

[4][6]大力弘揚科學家精神——論學習貫徹習近平總書記在科學家座談會上重要講話[N].人民日報,2020-9-16

[5]化學課程教材研究發展中心.普通高中教科書(化學必修第一冊)[M].北京:人民教育出版社,2020

[9]王晶.融合學科核心素養的高中化學教科書編制——簡析人教版《普通高中教科書化學·必修》的變化特點[J].中學化學教學參考,2019(15):1-4

*本文系山東省教育教學研究規劃課題項目“基于學科融合的高中STEM課程開發與實踐研究”(編號:2020JXY339)階段性研究成果。