空天地一體化網絡技術展望

田開波/TIAN Kaibo,楊振/YANG Zhen,張楠/ZHANG Nan

(1.移動網絡和移動多媒體技術國家重點實驗室,中國 深圳 518057;2.中興通訊股份有限公司,中國 深圳 518057)

(1.State Key Laboratory of Mobile Network and Mobile Multimedia Technology, Shenzhen 518057, China;2.ZTE Corporation, Shenzhen 518057, China)

1 空天地一體化網絡發展背景

19世紀30年代以來,隨著法拉第電磁感應、電磁場理論等物理基礎理論研究的出現,科學先驅們發明了電報、電話等通信方式,這使得人與人之間的溝通方式發生了根本性的變革。此后,隨著陸地無線移動通信系統和衛星通信系統的蓬勃發展,無線通信也逐步應用于人類生產、生活的各個方面。多年來,兩類系統各自發展,雖然取得了巨大的成功,但面對愈加復雜多樣的通信場景和需求,也遇到了發展瓶頸。因此,空天地一體化融合通信成為了未來網絡發展和應用的重要趨勢之一。

1.1 無線移動通信

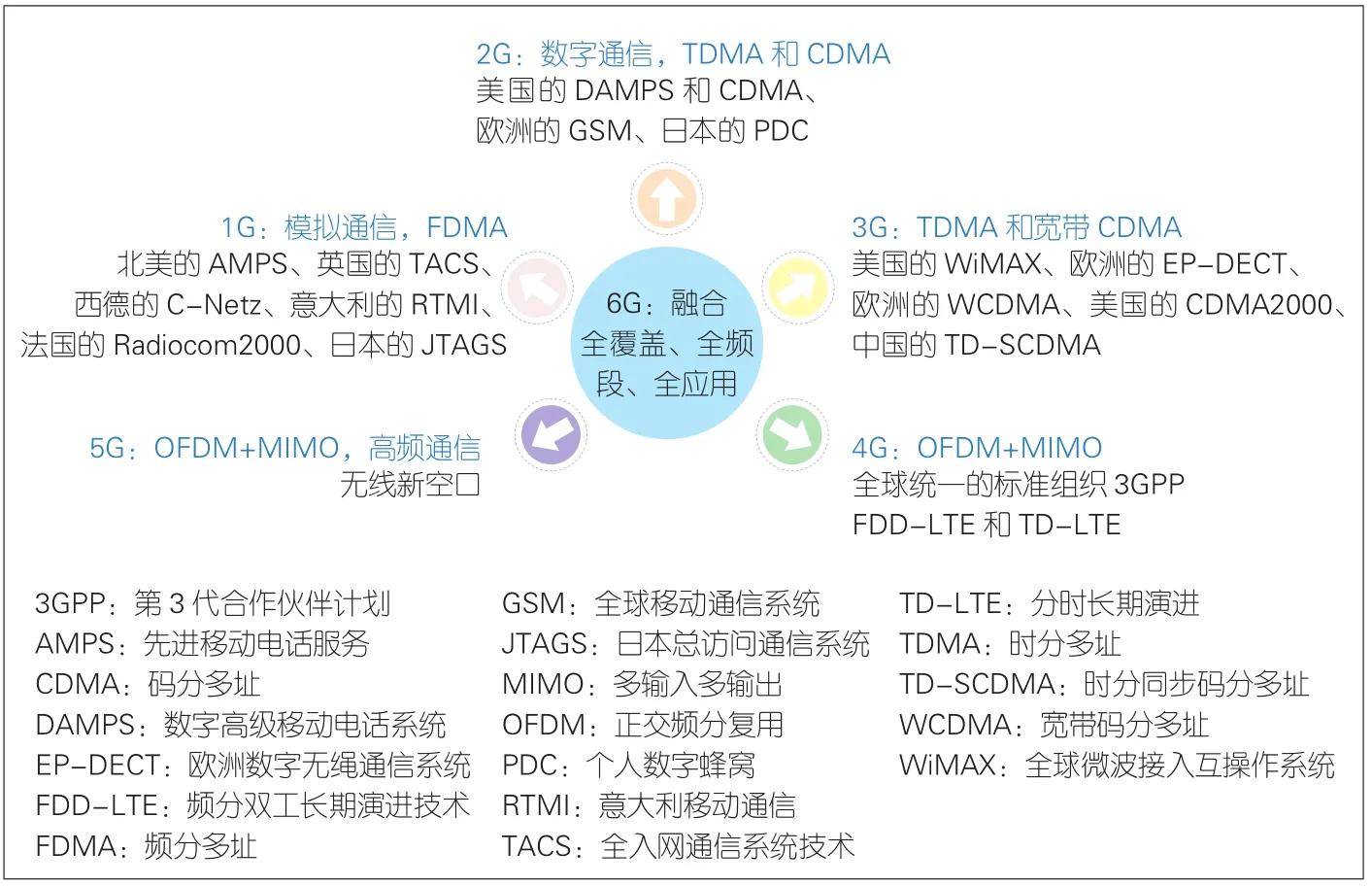

陸地無線移動通信主要以蜂窩移動通信系統為代表。從20世紀80年代開始,該技術至今已經發展到第5代,也就是5G。如圖1所示,1G采用模擬語音調制技術和頻分多址技術,能夠提供語言通信,但由于無法漫游,只能作為區域性的通信系統。從2G開始,通信系統中不斷采用更加先進的數字通信技術,在為個人提供語音通信的同時,提升了服務數據傳輸業務的能力。其中,4G系統隨著正交頻分復用(OFDM)和多輸入多輸出(MIMO)技術的引入,網絡提供數據、視頻等高速率的移動寬帶業務的能力得到大幅提升。與此同時,前4代移動通信系統主要是面向以人為中心的場景,解決人與人之間的通信;而5G系統的發展,則是將網絡應用從面向人擴展到面向人和物,從而實現了萬物互聯,成為促進經濟社會數字化的重要引擎。

▲圖1 無線移動系統的發展過程

1.2 衛星通信

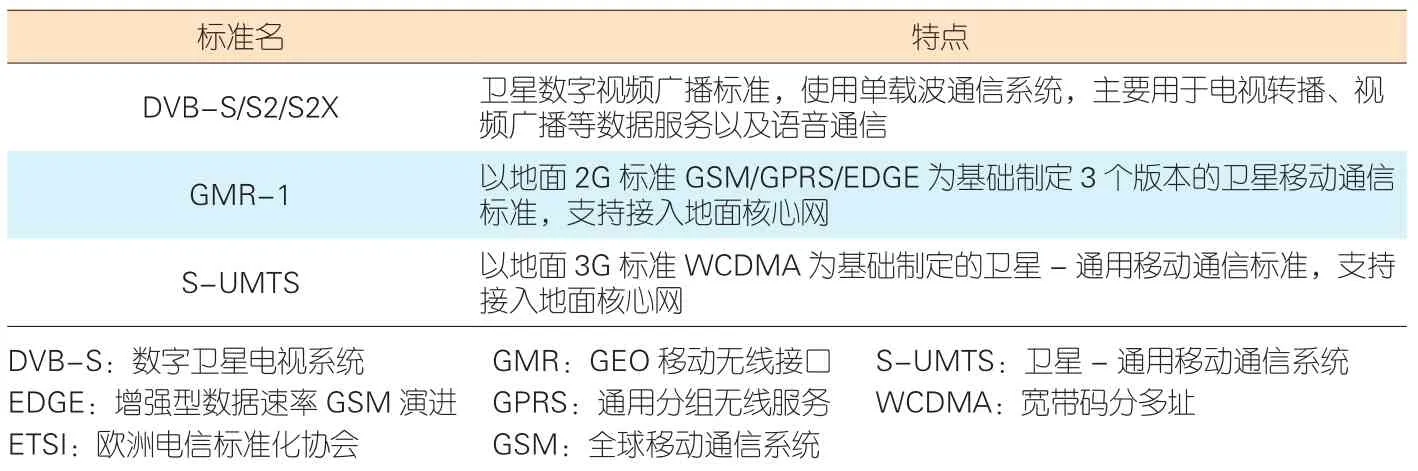

從概念上來看,衛星通信指地球上(包括地面和低層大氣中)的無線電通信設備利用衛星作為中繼而進行的通信。衛星通信的起源可以追溯至1945年英國科學家提出的利用同步衛星進行全球無線通信的設想。直到1958年,人們才將第一顆通信試驗衛星“斯科爾”號送入太空。衛星通信雖然具有通信覆蓋范圍大、部署機動靈活、不受地形地貌災害的影響等優點,但其技術門檻很高,因此全球僅有少數國家開展該類系統的研究,且各自保持技術獨立。傳統衛星通信由于其較高的成本和受限的能力,導致商用市場規模相對較小,網絡的發展更迭相對緩慢。在此過程中,傳統衛星通信也借鑒了地面移動通信的經驗和技術,通過歐洲電信標準化協會(ETSI)制定了3種衛星通信標準(如表1所示),但仍未能改變其以私有的技術體制為主的特點,現有的衛星系統仍然無法通用。

▼表1 ETSI的衛星通信標準

1.3 星地融合

陸地無線通信經過近30年的發展,已在全球大多數地區形成了較為完善的網絡覆蓋,為全球80%的人口提供移動通信服務;但受制于經濟成本、技術、自然條件等因素,在人口密度低的偏遠地區以及沙漠、森林、海洋等區域,地面無線和有線網絡目前無法進行有效覆蓋。而這些問題恰恰是衛星通信的優勢所在,因此,星地融合發展可以有效解決陸地無線移動通信所面臨的瓶頸。與此同時,衛星通信又可以解決傳統衛星通信中由技術體制不同和系統封閉性所帶來的研發和使用成本居高不下、市場推廣難等問題。尤其是隨著衛星通信技術的發展,衛星的單星服務能力和數量得以有效提高,服務的業務場景和部分技術指標也與地面移動通信越來越接近。這些均使星地深度融合的緊迫性進一步加強。

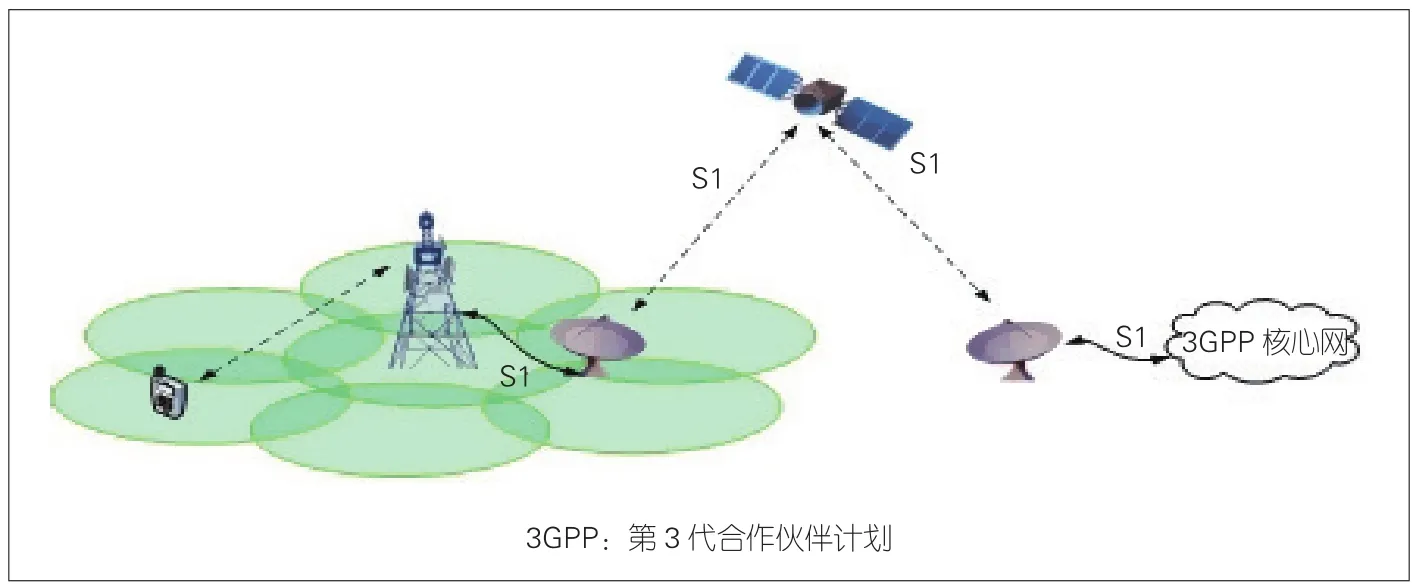

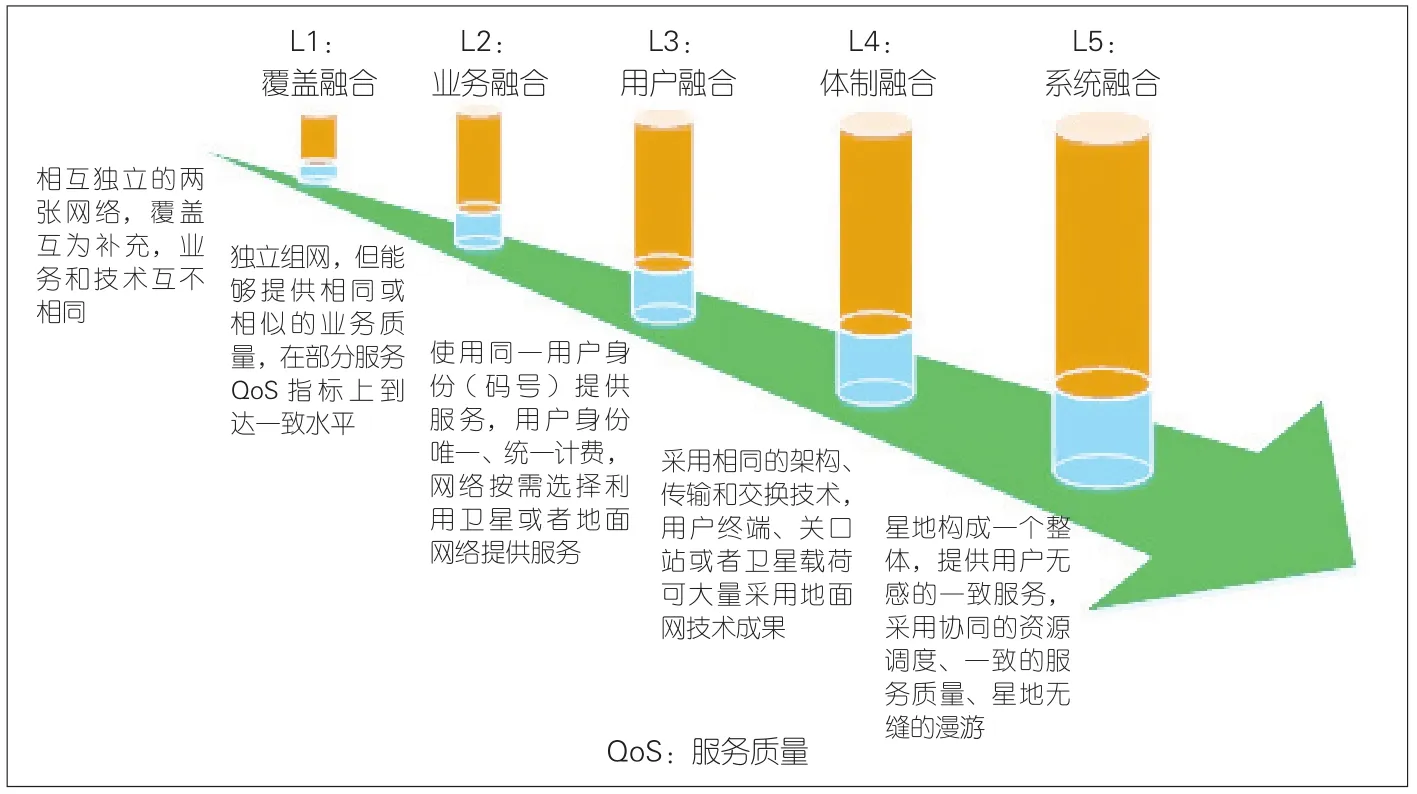

現階段,傳統的衛星通信已經可以為地面網絡提供干線傳輸和回程業務,如圖2所示。隨著技術的發展,未來星地融合將會分為不同的融合層次(具體如圖3所示),并最終實現體制和系統的融合。近年來,為了推動這一目標,第3代合作伙伴計劃(3GPP)等國際組織基于5G,從應用場景、網絡以及空口技術等維度展開了相關工作[1]。例如,以Thales為代表的衛星制造商積極參與3GPP的標準工作[2],在Rel-15階段,成功推動了非地面網絡(NTN)的研究立項[3],并在Rel-16/17階段持續進行研究。與此同時,2019年芯片廠商MediaTek也推動Rel-17 中窄帶物聯網NTN(IoTNTN)相關技術標準的研究[4]。按照計劃,3GPP將于2022年發布第1版的NTN通信標準。

▲圖2 淺層次的融合模式

▲圖3 星地融合層次

總體來看,當前關于星地融合標準化研究主要是以地面通信標準為基礎,并結合衛星通信傳播的技術特點做出適應性改進。但隨著未來網絡的演進,為了能夠更好地實現深度融合,進一步的增強設計是不可或缺的。

2 空天地一體化系統側演進

空天地一體化是未來網絡實現全球無縫覆蓋的必由之路,也將會是由多種異構網絡混合而成的復雜網絡。本章中,我們將主要從系統側來介紹空天地一體化在網絡架構和關鍵技術兩方面的演進方向。

2.1 網絡架構演進

在現階段的衛星通信網絡中,星側的通信功能相對比較簡單,比如缺乏基帶信號處理能力或不具備星間鏈路。因此,在未來的網絡建設中,如果衛星仍然只采用透明轉發模式,將導致系統嚴重依賴地面信關站的建設,無法有效構成支撐廣域高效通信的多層網絡。

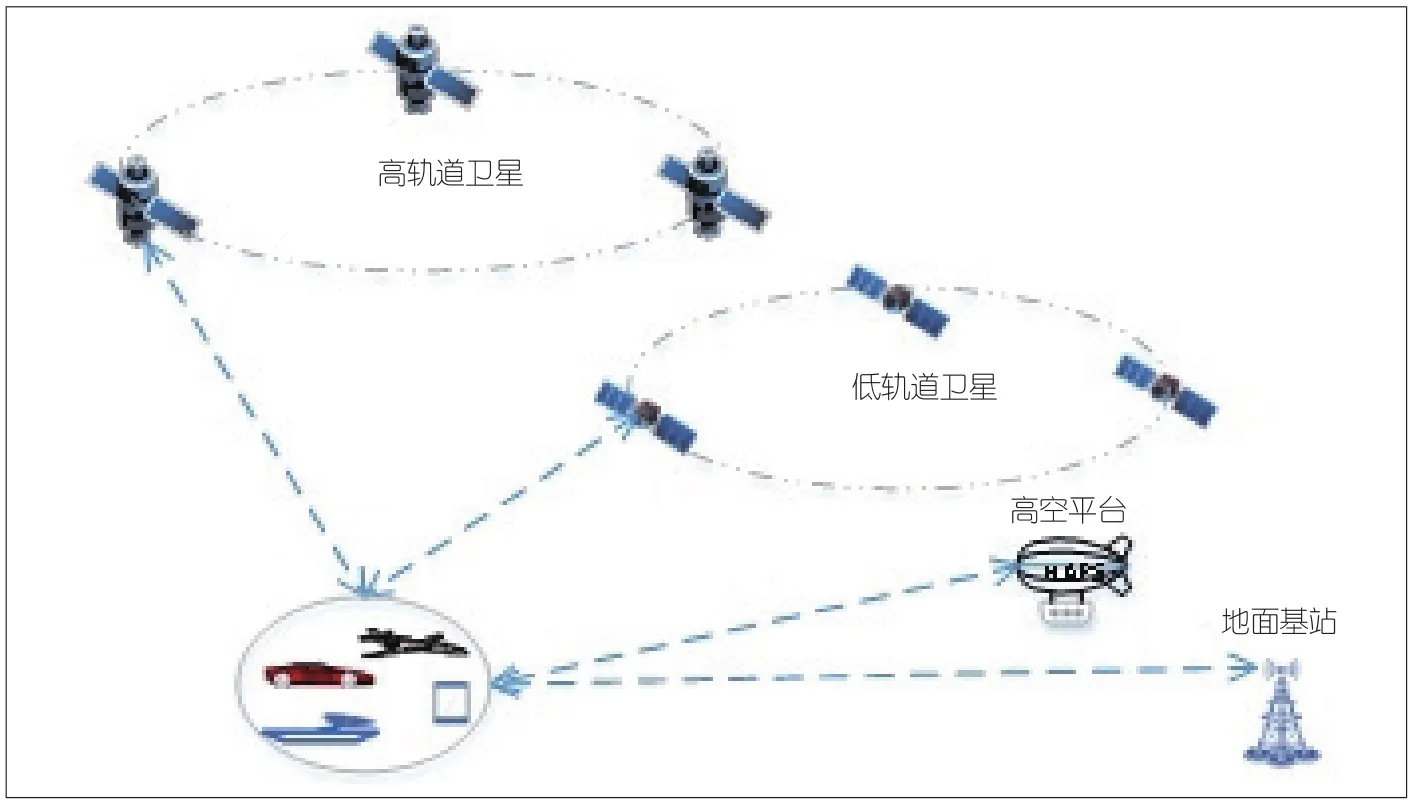

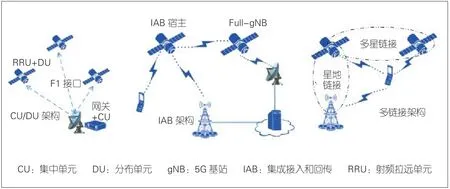

未來空天地一體化網絡架構演進的前提是衛星平臺能力的增強。例如,當衛星具有基帶信號處理能力和星間鏈路時,數據可以在衛星間傳遞轉發,網絡架構也將由單層次網絡向多層次網絡演進,如圖4所示。隨著各類平臺的發展,網絡的系統側節點可能會包括不同軌道高度的衛星、位于平流層的高空平臺以及地面上的基站。其中,位于不同層次的網絡節點可以通過標準化的無線空口技術進行互聯互通,以承擔不同的網絡功能。例如,低軌道的衛星和地面基站分別作為天基和地基的接入網,高軌道的衛星作為天基骨干網,兩者共同構建一個多層次的融合網絡。根據網絡中各系統節點能力及網絡功能的不同,可以構成多種不同的接入網絡架構,如圖5所示。

▲圖4 多層次網絡架構

▲圖5 靈活的接入網網絡架構

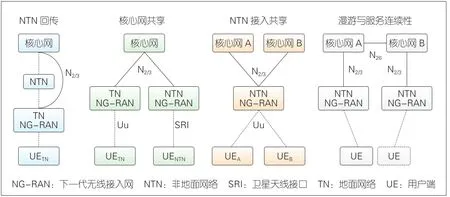

未來融合網絡核心網的結構和部署也是靈活多樣的[5],如圖6所示。其中,NTN回傳結構是指,NTN網絡作為地面無線接入網到地面核心網的無線回傳網絡;核心網共享結構是指,地面網絡(TN)和NTN各自擁有獨立的接入網,但共享同一個核心網;NTN接入共享結構是指,擁有不同核心網的運營商可以共享NTN無線接入網;漫游與服務連續性部署結構是指,同一多模終端從TN網絡漫游到NTN網絡或從NTN網絡漫游到TN網絡,可以通過各自核心網之間的N26接口,支持漫游終端的服務連續性。

▲圖6 靈活的核心網網絡架構

2.2 關鍵技術演進

地面無線移動通信系統和衛星通信系統發展了數十年,其應用環境和技術體制各不相同。為了實現統一的技術體制下的融合系統,我們需要在一些關鍵技術方面做深入研究。

(1)極簡接入

接入網絡是用戶享受網絡服務的第1步。然而,地面通信場景和衛星場景差異大。在衛星場景下,星地超遠傳輸鏈路的長延時、衛星高速移動導致的大多普勒頻移等因素,對接入和同步設計帶來了很大挑戰。面向天地一體化網絡,為有效降低處理時延,提高用戶體驗,需要進一步優化隨機接入過程,設計新的可以抵抗大頻偏的接入序列[6],并在上行傳輸定時提前機制、時頻偏估計與補償方案等方面進行改進。

(2)高效聯合傳輸機制

在未來天地一體化網絡中,衛星可能是數千顆甚至數萬顆,這將會在地面形成多重覆蓋的場景,不同衛星之間會相互干擾對方的數據傳輸,進而影響系統的能量效率和頻譜效率。這就需要多星協作或星地協作下的高效聯合傳輸機制,以減少多重覆蓋下的干擾問題,提升系統的資源效率。此外,未來的衛星將承載地面基站的部分或全部功能,數據的處理都在衛星側。這樣可以減少對地面的依賴,縮短調度的時延,為聯合傳輸的實現提供了更加有力的條件。

(3)新波形與多址接入

針對未來星地融合更廣泛的部署場景需求及更高的頻譜效率需求,人們需要研究抗大時延與頻偏的高魯棒性波形設計,并根據目標場景和業務的不同,靈活選擇子帶帶寬、子載波間隔、濾波器長度和循環前綴等系統參數,實現統一兼容的波形框架設計。此外,衛星物聯網也是未來空天地一體化的重要應用場景。需要引入基于非正交的傳輸技術,同時實現免調度技術。也就是說,終端一旦有數據傳輸需求,就可以直接將數據發給衛星,不需要衛星的授權或調度,免去了交互流程所致的開銷,從而可以取得非常高的時效和譜效。

(4)移動性管理

低軌道衛星是天地一體化網絡的重要節點。衛星移動速度高達7 km/s以上,每個星波束服務用戶的時長可能只有幾十秒,這將會導致頻繁的波束切換。整網用戶的頻繁切換將會給系統帶來無法承受的信令開銷,對用戶服務的連續性帶來極大影響。因此人們需要研究星地融合統一的移動性管理方案及切換策略,簡化切換流程,降低信令開銷,提高切換可靠性。切換的場景可能包括相同衛星的星內波束切換、不同衛星的星間波束切換或多連接情況下不同星地通信系統之間的切換等。

(5)頻譜管理

頻譜資源是無線通信系統的命脈,而新一代移動通信技術的產生必然帶來新的頻譜需求。在無線通信系統的演進的過程中,為了維護網絡服務的連續性和經濟性,新舊系統網絡會長期并存,且舊系統的頻譜短時間內不會釋放,這就增加了新一代通信網絡頻譜選擇的困難性。為了滿足未來6G通信傳輸速率需求,除了增加新的頻譜(如太赫茲和可見光),還需要在頻譜管理方面進行研究,具體包括:頻譜重耕,為新一代的通信系統提供更多的低頻段可用頻譜資源;動態頻譜共享技術[7],以感知無線電技術為基礎,使異系統間或同系統異設備間可以共享同一段授權或非授權頻譜,以解決固定頻譜分配策略帶來的頻譜閑置和利用率不高的問題;提升頻譜效率的物理層技術,如能夠減少帶外泄露的新波形調制技術、非正交多址技術、超大規模智能天線技術等。

(6)人工智能(AI)

天地一體化網絡是一個多層次的異構網絡,網絡節點多,網絡結構復雜。引入AI可以靈活地規劃和改變網絡的拓撲結構,實現網絡拓撲結構的按需部署和優化,從而使網絡能夠自我管理、自我演進;更加合理地調度網絡的軟硬件資源,實現網絡算力高效的利用;提升接入網側的性能,能夠自主感知學習傳輸環境的特性和變化,智能地決策不同終端的接入方式;在底層,還可以應用于聯合參數優化、信道質量的預測、智能編解碼方案的選擇、波束間的干擾管理以及波束間的切換策略等。

3 空天地一體化終端側發展

終端是無線通信系統中必不可少的一部分。在未來天地一體化通信網絡中,終端的演進主要體現在形態和平臺能力兩個方面。

傳統的無線移動通信終端主要是手持式的,最常見的就是手機;而傳統衛星網絡的終端形態通常分為手持式和甚小口徑終端(VSAT)式,且其形態和終端的能力與業務類型有著密切的關系。手持式的衛星終端受尺寸、天線增益以及功率的影響,通常工作在1~2 GHz的頻段上,僅能提供語音通信和低速率數據傳輸等移動衛星業務;VSAT式的衛星終端在尺寸功耗等方面受限制較小,能夠使用3 GHz以上的頻率,且提供中高速數據傳輸和廣播業務等移動衛星業務和固定衛星業務。

在未來天地一體化通信網絡中,終端的形態可能有3種,移動通信手持終端(即傳統移動通信終端和衛星手持終端的融合)使用相同的空口技術及標準化頻段;VSAT式端終以車載、船載和機載模式存在,擁有一體化的設計,可以集成不同的頻段、不同的天線,甚至可以支持多種技術的協議棧,因此可以進行靈活的擴展;物聯網終端的關鍵在于體積和功耗。

終端平臺的能力有4個特點:(1)通信處理能力的增強。一體化終端的通信技術是與系統的技術相匹配的,系統新技術的引入會帶來處理的復雜度,這需要融合終端能夠處理更復雜的通信協議棧,以適應不同的應用場景接入不同的網絡。(2)感知能力的增強。未來融合終端不僅僅是用于通話、上網和視頻等消費需求,還會集成各種傳感器來采集外部的環境信息并提供給網絡,從而進行大數據分析應用;也可以采集個人的生理信息,實時監測身體狀況等。(3)算力能力增強。終端感知能力的引入使得終端可以獲取大量的數據,這需要終端在數據處理能力有所加強,以便能夠及時有效地進行數據分析,減輕網絡傳輸、處理海量數據的壓力,并能及時將數據轉變為有用的信息服務于用戶。(4)AI能力的增強。終端獲取的數據很多是語音、圖像、視頻等,而近年來AI被廣泛用于語音、圖像、視頻識別等方面,因而未來的融合終端也需要具備較強的AI能力。

4 結束語

當前,B5G/6G的研究工作正在如火如荼地進行。空天地一體化網絡作為未來網絡發展的重要特征,已是業內共識。通過地面網絡和衛星網絡的融合發展,可以解決各自發展所面臨的瓶頸問題,并完成立體化通信網絡的構建,進而真正實現在任何時間、任何地點與任意一方通信的美好愿景。空天地一體化網絡的研究處于初始階段,尚存在許多關鍵性問題需要解決。本文中,針對網絡架構、系統關鍵技術以及終端3個方面,我們提出了技術演進的方向,希望能與學術界、產業界一起共同推動相關的技術研究。

致謝

本研究得到了中興通訊股份有限公司算法部部長胡留軍、架構總經理段向陽、技術總監朱清華和方敏博士的技術指導和幫助,在此謹致謝意!