交聯聚乙烯電纜絕緣老化超低頻介損試驗及評價規程研究

趙麗惠 姜 幸 錢 偉 張 勇 王風華

(1.云南電網有限責任公司曲靖麒麟供電局,云南 曲靖 655000; 2.國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司,武漢 430070)

0 引言

20世紀80年代期間,交聯聚乙烯電纜(cross- linked polyethylene, XLPE)在我國多個省市地區得到較為廣泛的使用[1]。交聯聚乙烯電纜在長期使用過程中,受發熱、潮濕、化學及其他機械因素的影響,會發生物理或化學變化,導致其絕緣水平降低,容易發生絕緣擊穿等事故,進而導致突發停電的情況增加,造成較大的經濟損失[2-3]。進入21世紀后,國內第一批投運的交聯聚乙烯電纜已經連續運行25年以上。這批電纜已經逐步老化,接近其設計壽命,并且進入了故障高發期。為了避免這種情況的發生,保證電網的安全穩定運行,對絕緣電纜進行壽命預測成為必不可少的工作。大量試驗表明,超低頻高壓下所測得的電纜介質損耗比工頻下測得的電纜介質損耗能更靈敏、正確地反映絕緣電纜的老化程度。因此,國內基本選擇采用超低頻高壓發生器對絕緣電纜進行介損測量[3],并根據國際規程IEEE 400.2—2013,對所測得的試驗結果進行判斷,這樣可以初步分析出電纜的老化程度[4]。

本文首先分析超低頻介損檢測原理,以及通過介損測量反映電纜老化程度的可行性。之后,結合某地所得到的多組試驗數據,依據國際規程IEEE 400.2—2013,對電纜的老化程度做出初步判斷,且分析處于不同狀態下的電纜介損值的規律及其原因,得出該判斷規程僅適用于沒有局部劣化的電纜。由于我國電纜制造材料、結構和生產工藝與國外產品存在差異,采用國際規程判斷電纜老化程度有時會變得不準確。為解決此類問題,提出更全面的判據體系及最優分級判斷閾值的確定方法,并以威布爾分布為例,求出基于該地區電纜試驗數據的分級判斷閾值,通過與國際規程IEEE 400.2—2013對比,得出新的分級判斷閾值的優勢,以期為建立符合我國電纜實情的評價規程提供參考。

1 超低頻介損檢測原理

1.1 電纜介質損耗的定義

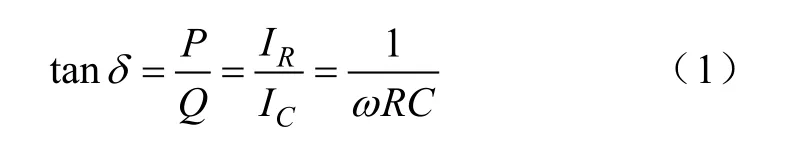

交聯聚乙烯電纜絕緣介質在一定的電壓作用下,會產生能量損耗,這部分損耗被定義為介質損耗,簡稱為介損,主要由電解質電導、局部放電和極化所引起。一般將介質損耗角δ的正切值稱為介質損耗,用tanδ表示。它的值只與材料的特性有 關[5]。電纜的等效模型為電容與電阻的并聯模型,其介損值為

式中:δ為介質損耗角;P為介質損耗的有功功率;Q為介質損耗的無功功率;RI為電阻泄漏電流;CI為等效電容電流;R為直流泄漏電阻;C為等效電容;ω為角頻率。

由式(1)可得,隨著頻率的升高,介損值將會降低。電纜處于正常運行狀態時,電纜的電導率可以達到 10-16S/m。但隨著運行時間的增加,電纜絕緣可能出現局部老化問題,這將導致缺陷處的電阻值變得很小,可忽略不計,記作R′。則整體電纜的tanδ增量可以表示為

由式(2)可以看出,絕緣電纜在老化后的介損值比正常狀態的介損值大得多。因此,可據此來判斷絕緣老化情況,說明通過測量介損判斷XLPE電纜的老化程度是可行的。

1.2 超低頻測試的必要性

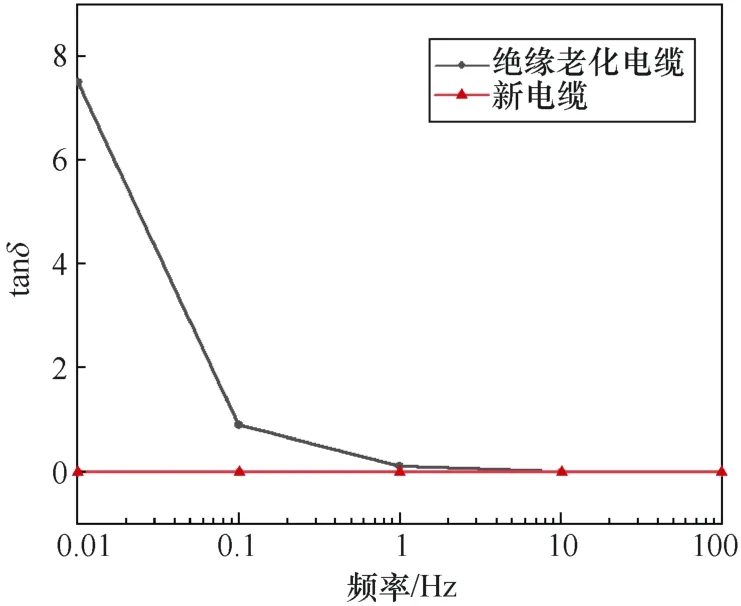

電纜的介損包括電導損耗、極化損耗及局部放電損耗。正常狀態下,電纜的介電常數與施加電壓頻率無關,但如果電纜內部老化,則電介質中需要一定的能量在帶電質點位移時克服內摩擦力做功,進而導致介電常數會發生變化。研究表明,在工頻電壓下測量介電損耗,電纜水樹中的極化現象并不明顯,使介質損耗變化亦不大。但若采用0.1Hz的超低頻電壓,介質損耗變化十分明顯。介質損耗隨頻率變化曲線如圖1所示。因此,采用0.1Hz超低頻電壓檢測電纜介質損耗具有重要意義[6-8],有助于快速發現電纜的機械損傷及內部老化。

圖1 介質損耗隨頻率變化曲線

2 10kV電纜超低頻介損現場測試及數據分析

2.1 超低頻介損現場測試方法

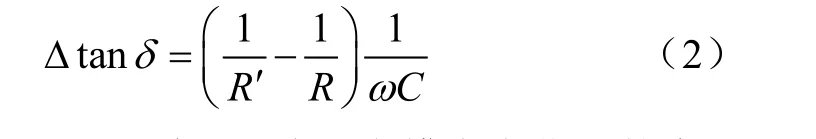

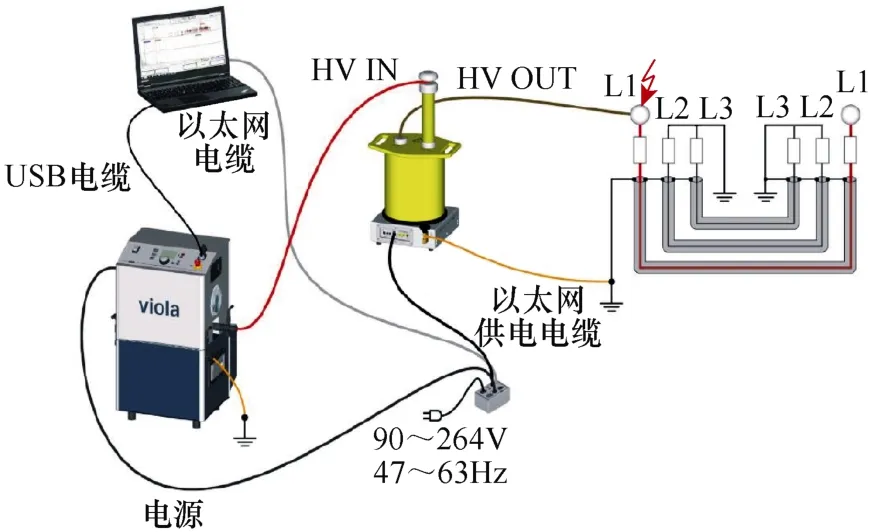

中國電力科學研究院武漢高壓研究所于2018年起草了《35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜超低頻(0.1Hz)耐壓試驗方法》,該測試方法基于國際規程,結合我國電纜具體實際情況而制定。大量試驗證明,使用該測試方法并使用超低頻高壓發生器,可以較好地完成測試工作,本文采用該測試方法。在進行試驗之前,自行設置0.1Hz主機的試驗參數,使儀器可以產生正確的超低頻高壓正弦波。此外,需按圖2連接試驗設備[9]。

圖2 超低頻介損試驗現場設備連接

給被測試品電纜施加低頻高壓,將采集所得到的數據保存于主機,也可以通過USB接口保存于PC端,使試驗數據可觀,具體的測量過程如下:

1)在試驗前,首先確保電纜的近遠端與電網完全斷開,使待測電纜的遠端保持懸掛狀態,留有一定的安全距離。

2)用兆歐表測量待測電纜的絕緣電阻,為了保證試驗的安全,測量結束后,要進行放電操作。

3)待測電纜的近端通過連接線與主機箱連接,并保證可靠接地。

4)在0.5U0、1.0U0、1.5U0三個電壓等級下對待測電纜進行介損測量,U0代表待測電纜的額定電壓。以本試驗為例,10kV的交流電路,選定電纜的額定運行電壓U0為8.7kV。在三個電壓等級下依次測量8個周期的介損,完成超低頻介損判據的計算。按照該流程完成電纜三相L1(A)、L2(B)及L3(C)的介損測試。

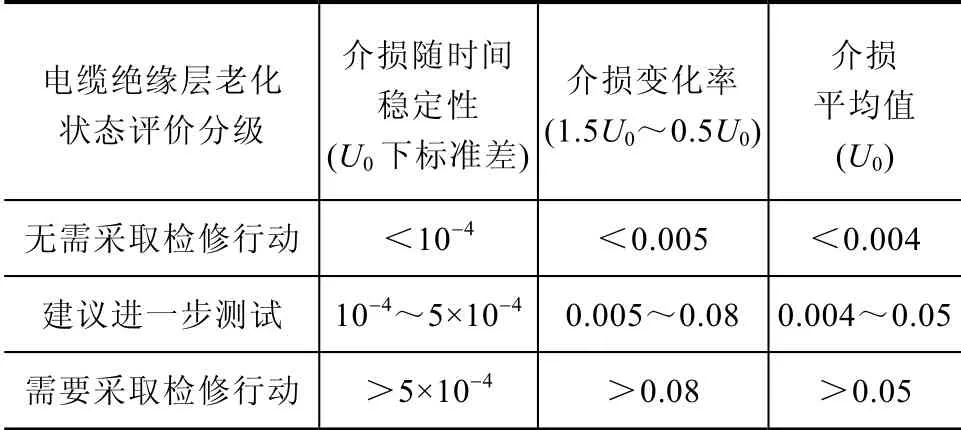

測試結果根據IEEE 400.2—2013標準進行評估,評估判據見表1。

表1 IEEE 400.2—2013交聯聚乙烯電纜老化狀態 評估判據

三種等級分別代表電纜風險等級為低、中、高,需要根據評估等級決定是否進一步采取檢修措施。

2.2 測試結果及分析

對某地區的多條10kV配電電纜線路開展超低頻介損值測試,現場測試如圖3所示。

圖3 現場測試

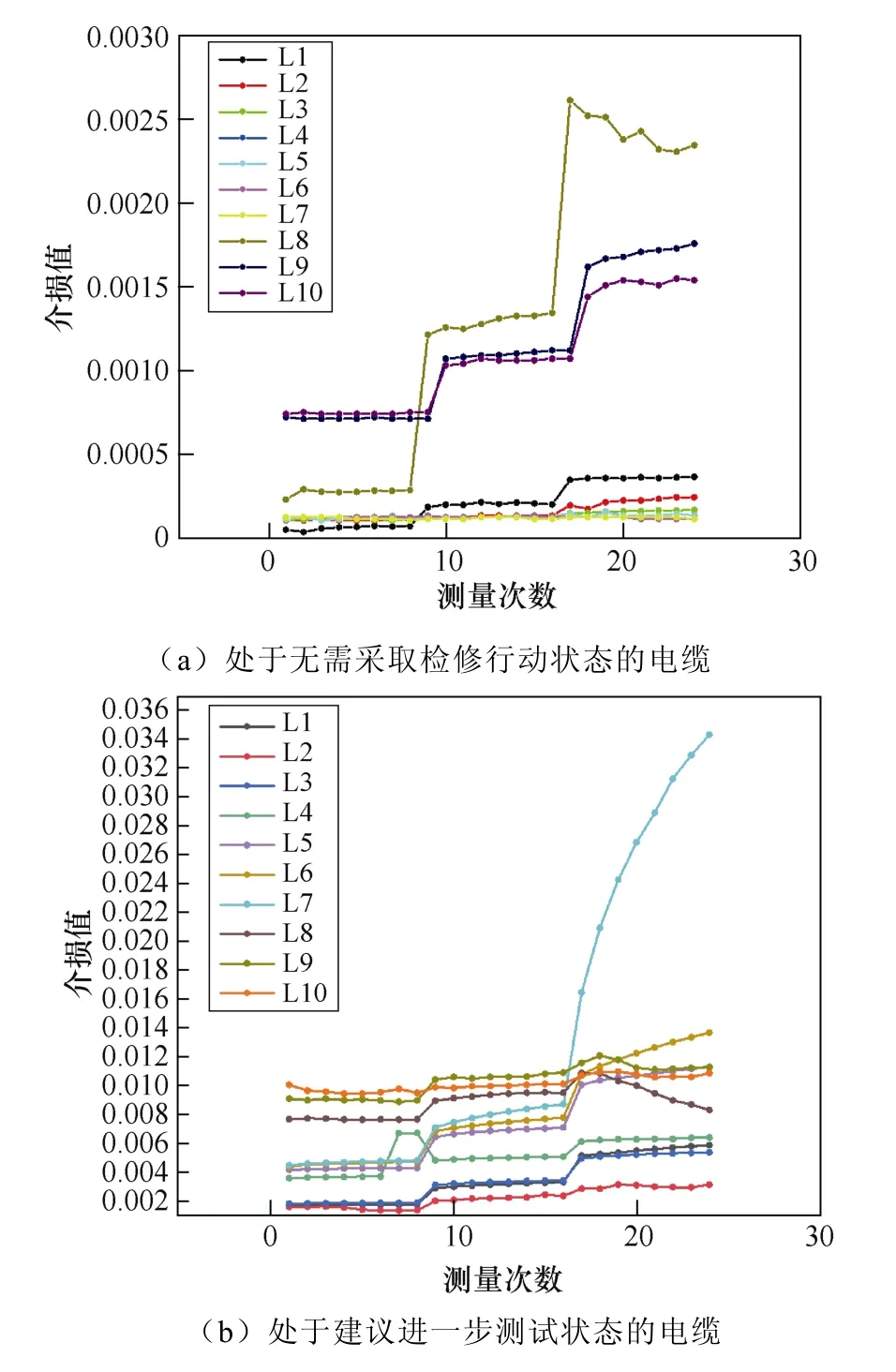

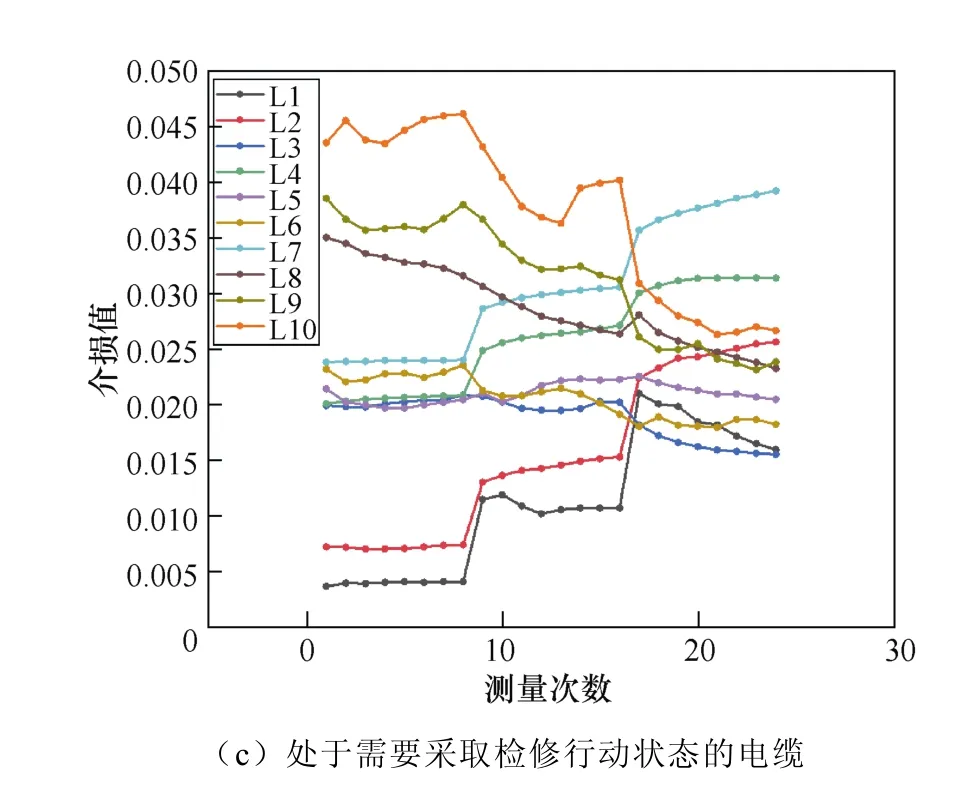

針對得到的電纜實測數據,按照IEEE 400.2—2013標準進行評估,取處于無需采取檢修行動狀態、建議進一步測試狀態、需要采取檢修行動狀態的線路各10條,進行繪圖并總結規律。電纜介損變化規律如圖4所示。

圖4 電纜介損變化規律

分析所繪制的圖形,隨著測量時間的增加,處于無需采取檢修行動狀態的電纜及處于需要采取檢修行動狀態的電纜的介損值大多處于緩慢上升或基本不變的狀態;處于建議進一步測試狀態的電纜的介損數據比處于無需檢修行動狀態的電纜增幅大,這是由于電纜進水潮化后形成水樹,隨著電壓的升高,絕緣電纜的絕緣化學鍵發生斷裂,加速水樹生長,導致介損值升高[10]。這也反映了IEEE 400.2—2013標準中的介損變化率判據的合理性。

此外,從圖4中可以觀察出,處于需要采取檢修行動狀態的電纜的介損值隨著電壓升高,介損值增加更加明顯,這是由于當電纜老化后,水分滲入電纜,使電纜的電導率發生變化,隨著施加電壓的增加,水分子劇烈震動,導致電纜的導通程度進一步降低,從而使損耗進一步增加,且電纜老化程度越嚴重,介損值越大。

進一步分析所得到的數據,選取三條投運年限分別為14年、6年和1年的電纜進行分析,其測試數據見表2。

表2 0.1Hz超低頻介損測試數據

根據表2數據,并依據IEEE 400.2—2013國際規程進行判定,只有3號電纜的各項指標均落在需要盡快采取檢修行動的范圍內,表明該電纜發生較為嚴重的老化。但該電纜的運行時間僅為一年,電纜整體老化的可能性不大。對電纜進行絕緣電阻檢測后,發現電阻阻值遠低于正常值,由式(2)不難看出,此時,tanδ受到局部劣化影響也會導致電纜整體tanδ發生較大變化,因而可以初步判定絕緣電纜可能是局部發生嚴重降解而導致局部損耗增加。因此,要正確得出絕緣電纜整體的運行狀態,需要滿足電纜沒有局部劣化的前提。

3 超低頻介損評價規程研究

3.1 國際評價規程

目前,IEEE 400.2—2013國際規程的判據有三個,分別為介損隨時間穩定性、介損變化率及介損平均值,它們的判斷閾值見表1。采用該國際規程,可以初步判斷交聯聚乙烯電纜的絕緣老化程度。但需要指出的是,IEEE 400.2—2013的評價標準是根據幾千份北美電纜的實測數據,運用經驗累積分布函數得到判斷閾值,從而建立起來的。現階段已有的結論表明,電纜的結構因素也會對介損的測量有影響,包括電纜采用屏蔽型還是鎧裝型、絕緣層材料的選用、電纜制造的年份等[11]。而國內的電纜設計必然與北美的電纜設計有所區別,故這一套評價規程不能完全套用在我國。以IEEE 400.2—2013判據作為參考,建立適合于我國的評判體系,是非常關鍵的一步。

3.2 超低頻介損判據體系

為了解決國際規程判斷交聯聚乙烯電纜時所存在的問題,需要有新的判據來補充現有的IEEE判據不足的現象。因此,在吸納Skirt判據的基礎上,提出反向介損變化率和介損極差兩種判據。

反向介損變化率指的是0.5U0和1.5U0下的介損平均值之差,它所表征的含義是介損的電壓穩定性,可以進一步補充電纜介損變化率的負值特性;介損極差指的是3個測試電壓24個測量周期介損的最大值與最小值之差,它所表征的含義是介損的電壓和時間綜合穩定性,可以補充IEEE判據只能對單個因素影響的判斷;對于Skirt判據,它已在韓國應用近十年,它與介損極差的意義相近,指的是1.5U0下所測8個周期介損的最大值與最小值之差,它表征的也是介損的時間穩定性。這樣,完善的判據體系包括介損平均值、介損變化率、介損隨時間穩定性、反向介損變化率、介損極差及Skirt,可以更全面地描述介損的老化情況[9]。這一超低頻介損判據體系,可以為國內建立完善全面的評價標準提供一定的參考。

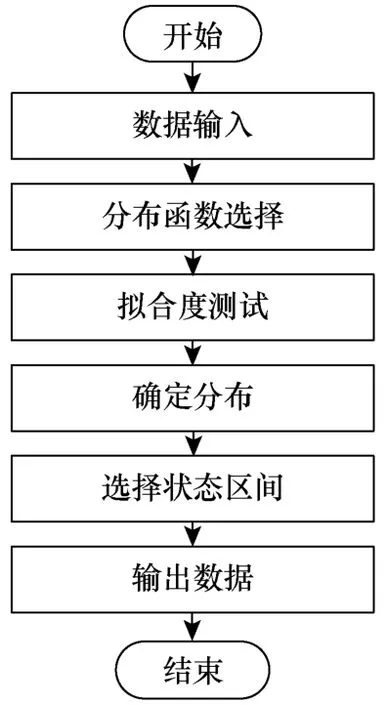

3.3 最優判斷閾值的確定

目前,IEEE 400.2—2013國際規程對電纜運行狀態的分級依賴威布爾分布及帕累托法則。通過威布爾分布建立電纜的壽命分布模型,通過帕累托法則,以80%和95%為界限,對其進行分級,從而形成國際評價規程。為了進一步建立更加符合該地區的評價規程,選取200組實測數據,對介損平均值、介損變化率、介損隨時間穩定性三個指標進行威布爾分布擬合,并進行狀態分級,選取最優分級判斷閾值,圖5為數據擬合流程。

圖5 數據擬合流程

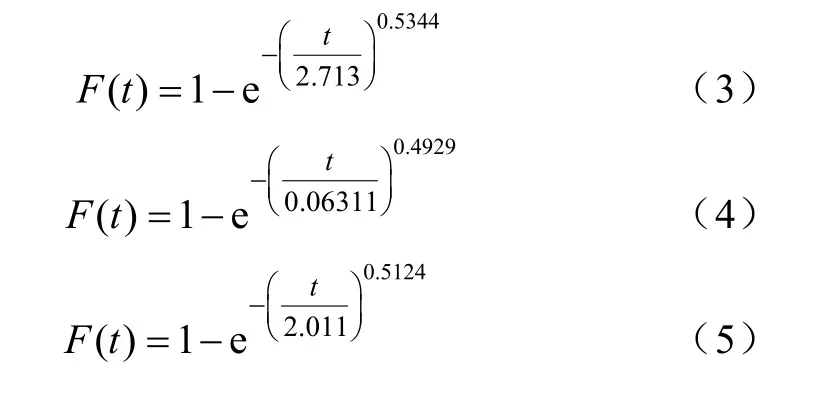

根據圖5所示的評價規程的確定步驟,將試驗數據進行威布爾分布擬合,所得到的表達式分別為

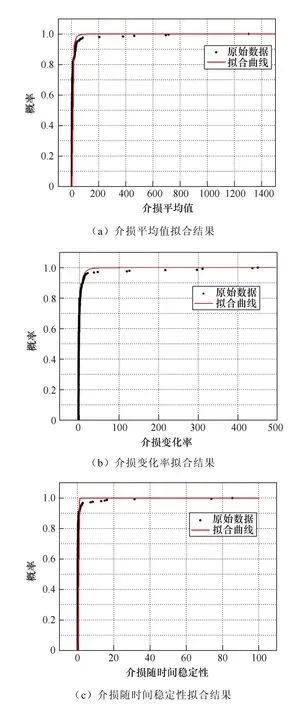

式(3)~式(5)代表的分別為介損平均值、介損變化率、介損隨時間穩定性的威布爾分布函數,其威布爾分布函數擬合結果如圖6所示。

圖6 威布爾分布函數擬合結果

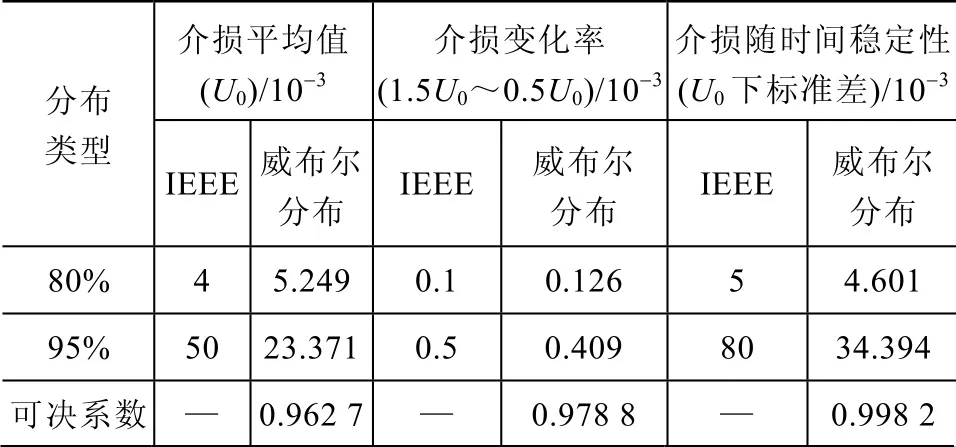

進行分布擬合后,觀察擬合曲線,擬合效果較好。選擇狀態區間后,確定其分級判據閾值,對比見表3。

表3 0.1Hz超低頻介損測試數據匯總

分析表3,利用威布爾分布新確定的分級閾值與IEEE國際規程分級閾值有較大差距,80%的分級判斷閾值中,介損平均值新的分級判斷閾值與國際規程的判斷閾值相差31.23%,介損變化率相差26%,介損隨時間穩定性相差7.98%;在95%的分 級判斷閾值中,介損平均值新的分級判斷閾值與國際規程的判斷閾值相差53.24%,介損變化率相差18.2%,介損隨時間穩定性相差57.01%,且新的分級判斷閾值均小于IEEE國際規程中的值。

綜上所述,新的80%的分級判斷閾值與IEEE國際規程中的值差距不大,造成誤判的情況較少;但新的95%的分級判斷閾值遠小于IEEE國際規程,在試驗數據分析時,若采用IEEE國際規程進行判斷,易將處于需要采取檢修行動狀態的電纜判斷為處于建議進一步測試狀態,造成測試時間的增加,嚴重時可能導致電纜運行的危險程度增加。

根據上述步驟所確定的新的分級判斷閾值,可以更加準確、快速地反映出當地電纜的實際運行情況,較IEEE國際規程有一定的優勢。

4 結論

1)交聯聚乙烯電纜老化特性可以由介質損耗反映,兩者之間具有較強的聯系,傳統的工頻電壓難以反映電纜測試的相關信息,超低頻高壓測試介質損耗是現在流行的一種高效的測試方法。

2)介質損耗是反映電纜老化特性的重要指標,但當電纜發生較為嚴重的局部劣化時,會使測量得到的介質損耗值增大,使介質損耗難以準確反映整條電纜的老化、劣化情況。因此在采用介質損耗評判整條電纜的運行情況時,需要保證電纜沒有嚴重的局部劣化。

3)在IEEE的評價標準下,按照介損隨時間穩定性、介損變化率及介損平均值三項指標對我國電纜的老化程度進行評定,其評價標準是否適用仍值得商榷。因此,在現有的三種判據之外,再加入反向介損變化率、介損極差及Skirt判據,形成了更為全面的介損判據。在此基礎上,可以運用威布爾分布等數據統計分析方法來對我國現場測量數據進行擬合分析,并確定分級閾值,從而確定適合我國的超低頻介損評判標準。新的分級判斷閾值可以更加準確地反映電纜的運行狀態。該方法可以為我國建立更加完善全面的電纜評價標準提供參考。