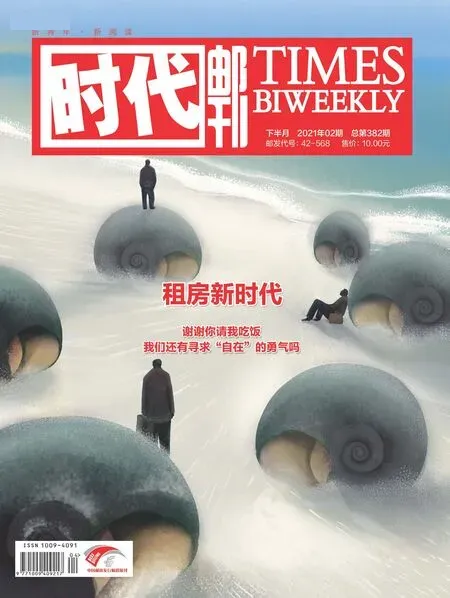

租房的未來:要講究,不將就

租房這個話題,總是能輕而易舉地打開城市新人的話匣子:續約漲租時的艱難談判,搬家遷徙時的兵荒馬亂,還有在那一方小小天地間的點滴成長……無論是歡樂還是坎坷,這些與臨時居所間不得不說的故事,已成為我們生命中不可分割的一部分。

與租房有關的日子

“偉大的城市吸引有抱負的人。”硅谷創業教父保羅·格雷厄姆的這一斷言,道出了大城市亙古不變的吸引力法則。

這里有前沿的行業資訊和多元的職業機會,無論你的就業方向多么冷門,總能找到適合的工作“坑位”與相見恨晚的同道中人;這里滋養著文藝、愜意的生活方式,周末手握“一杯入魂”的精品咖啡,在大衛·霍克尼等大師的畫展中踱步,早已成為年輕人難以割舍的生活旨趣。

不過,詩與遠方的美好圖景已然在暗中標好了價格,愜意與浪漫的背后,是一系列緊貼地氣的妥協與無奈。節節攀升的房價讓年輕人望而卻步,除了動用“父母銀行”、舉全家之力買房的幸運兒,不少人都要加入租房一族,體會一番“北漂”“滬漂”的喜怒哀樂。

據統計,近幾年中國人的首次購房年齡進一步推遲,房屋租賃人數不斷增長,目前已超過2億人。其中,大學畢業不久的職場新人是中堅消費力量。在大城市租房,成為越來越多年輕人的共同經歷。

前些天,朋友的租房合同馬上到期。于是每天下班的晚上,他都馬不停蹄地看房。一切落定后,他感嘆道:“要是沒坐過中介的小電驢,沒體會過那種在擁堵車流中呼嘯而過的滋味,北漂生活都算不上完整啊。”

的確,這幾年,房屋中介已成為年輕人漫漫找房路上的重要角色。中介平臺通過整合各類房源實現規模效應,打通線上、線下租房渠道,提供統一裝修、定期保潔等服務,是不少租客的省心選擇。

報上預算和偏好,中介小哥會立馬搜索出最適合的備選房源。點一下報修鍵,維修師傅也會輕松幫你解決換燈泡、修馬桶等惱人問題。當然,中介精明的定價策略也讓人頗為無奈。有一次,我打算換一家中介平臺,正試圖搞懂二者復雜的報價差異時,中介小哥的一句直言“相勸”讓我哭笑不得:“不用費勁了,我們都算好啦,反正羊毛都出在羊身上。”

中介領進門,選擇在個人。沒有房子是完美符合所有要求的,大多數時候,人們都不得不在通勤距離、價格、周邊環境等要素間糾結徘徊。實現了一些條件的契合,便要忍受其他方面的不如人意。

選整租還是合租,是租房歷險記的第一個分叉口。《東京女子圖鑒》中,女主曾被奉上一句忠告:租房費用最好不要超過收入的三分之一。這一建議當然非常合理,可就現實操作而言,三分之一的警戒線還是一不小心就會“失守”。畢竟,在北京稍微好一些的地段租個一居室,房租就要五六千元了。作為收入有限的職場新人,一個人住的小堅持,意味著在另一些花銷上的掣肘乃至“吃土”。

與之相比,同他人合租是更具性價比的選擇。十幾平方米的小小臥室雖稱不上開闊,卻也算是“屬于自己的房間”,足以展開在這座城市的獨立生活。合租是否舒心,很大程度上要看運氣。與來自五湖四海、各行各業的室友同處一個屋檐下,可能彼此尊重、趣味相投,成為無話不談的好友,也可能話不投機、摩擦不斷,變成“最熟悉的陌生人”。

除了相對省心的中介租房,可遇不可求的房東直租也是重要選項。這不僅能省去不菲的中介費,租房者也不用擔心長租公寓動不動就爆雷的風險。房東的行事風格,直接影響著這段居住時光的生活質量:有的房東是“佛系”收租,只要不找他們維修電器,就大概率想不到要漲房租;有的則會隨時登門造訪,檢閱著房間是否有過度使用的痕跡……

大城市的租房生活,既有考驗耐心的瑣碎與無奈,也有不期而遇的關照與善意。而學會及時“避坑”,游刃有余地應對各種變化,則成為年輕人在這一過程中磨煉出的必備技能。

無處安放的租房焦慮

租房不易,說多了都是淚。有人說,自己本來是帶著《老友記》式的濾鏡開啟租房生涯,沒想到竟一頭扎進了《1818黃金眼》般的跌宕劇情。高昂的房租、逼仄的空間、奇葩的室友、艱難的維權……租房過程中的重重困境和滿滿槽點,簡直能作為源源不斷的素材,撐起一整套脫口秀全球巡演。

居高不下的住房成本,是新城市人的首要焦慮原因。經濟學中,“恩格爾系數”(食物支出占消費總支出的比重)常被用來衡量生活的富裕程度。若比重過高,生活顯然捉襟見肘。

而今放眼大城市,居住成本似乎才是許多人的支出最大項。支付寶年底的個人賬單一出,房租“一馬當先”的地位讓不少人大呼“房格爾指數”實在太高。房租花費過多,必然會擠壓用于娛樂、休閑、投資的可支配收入,繼而消解奮斗的價值和幸福感的獲得。

居住成本和便利程度的不相匹配,也激發著“打工人”們顧此失彼的糾結。房租逐年上漲,推著不堪其負的人們“環環”向外滑移,極端通勤困境愈發凸顯。《全國主要城市通勤時耗監測報告》(2020)顯示,36個全國重點城市中,共有超過1000萬人在承受單程1小時以上的極端通勤之苦。難怪許多職場人自嘲:每天元氣滿滿地出門,經過早高峰的拼搏后,到公司時已經是“耗電過半”了。

各類千奇百怪的租房“大坑”,讓人直呼防不勝防。網上流傳的避坑指南,正是由租客們被坑的血淚史寫就的:識別不出隔斷房,等于一腳踩進了風雨飄搖的灰色地帶,一旦被發現和拆除,便要匆忙打包、重新找房;沒注意中介在合同中埋藏的“霸王條款”,很容易被莫名其妙地“割韭菜”。

租房歷程的高度不確定性,隨時會攪動人們的不安全感。由于利益牽涉方過多,任何一方的風吹草動,都可能打破租戶的安穩與寧靜。室友的衛生習慣、作息時間、溝通態度,影響著租住生活的愉快程度。若是碰上熱愛外放的搖滾少年、半夜做飯的夜貓子和呼朋喚友的party達人,安寧生活便要就此別過。

中介平臺的經營狀況決定著合同能否如期履行,一旦擴張過度、資金鏈斷裂,或“高收低租”的模式難以為繼,租客就要為爆雷埋單。數萬元的預付房租打了水漂,還會面臨被掃地出門、維權無門的困境。

對于房東變動租期、克扣押金、大漲房租的行為,處于弱勢地位的租戶也幾乎沒有太大協商空間。即便是頭頂行業精英、學界名人的光環,面對這些要求時也只能無奈感嘆。此前,哈佛大學燕京學社研究員、著名學者黃萬盛19000元月租的房子到期后,被房東直接要求上漲5000元的新聞,就在輿論場上引發了不小的波瀾。

房東若臨時起意要賣房,租客的生活節奏又會被打亂,不僅要張羅另一場兵荒馬亂的搬家,還要忍受陌生人時不時的“看房一日游”。張博洋曾在一次脫口秀中自嘲,每次有人來看房,自己就要變身“張博洋故居”的解說員:首先展現在我們面前的是一個五平方米的客廳,該客廳于1998年建成,歷史悠久,張博洋先生偶爾會在這里吃飯,這是他一天中最幸福、最快樂的時光……看似輕松的玩笑背后,又何嘗不是隱私界限不斷后退,生活狀態被他人一覽無余的無奈與辛酸。

選擇租房,還有一個不容忽視的現實羈絆,即租房與購房在教育、醫療等公共服務方面存在較大差異。由于房子產權與上學資格直接掛鉤,很多人并不是自己想買房,而是為了子女教育不得不買。

讓租房成為一種生活方式

在租房現象日益普遍的情況下,人們對這種居住方式的刻板印象卻愈發固化。以至于一提到租房,便是滿腹牢騷和一把辛酸淚。這些抱怨,當然有著現實基礎。目前,大城市租房市場普遍存在三個問題:一是租賃用房數量不足,且房型錯配現象明顯;二是租房市場不夠成熟,亂象頻發,相關規范和監管有待完善;三是對租戶權益的制度性保障仍有不足。

國家和社會可從這三方面入手,使“居者有其屋”,讓租房選擇更加輕盈、舒心。首先,可以進一步增加租賃用房、用地,建設更多廉價公租房,通過稅收優惠等方式鼓勵企業發展租賃用房。房源多了,更加適配租客需求了,住房緊俏的問題自然迎刃而解。

同時,要平衡對新型租房模式的充分鼓勵與嚴格監管。前兩年,由于提供了解決傳統租房問題的新思路,長租公寓模式處于風口之上,也獲得了不少政策“綠燈”。可是,近來頻發的平臺爆雷、租客維權難等問題,也說明相關監管存在不少漏洞。包容創新并不意味著監管缺位,租客權利理應得到制度保障。

此外,加強對租客居住權益的法律保護、推進租購同權勢在必行。目前,租房、購房在教育、醫療等方面享受的福利差異太大,推動租購同權,可以免除租房者的后顧之憂,不必為了孩子上學等原因被迫成為“房奴”。保護性租房政策,也有助于調整房東、房客之間的不平等關系。比如,可以劃定房租上漲上限,規避租客被莫名掃地出門的風險。嚴懲克扣押金、隨意變更租期等行為,從而給租房者更多確定性和安全感。

對租房者來說,調整好心態,學會掌握租房生活的主動權,往往能發現別樣的生活樂趣。梁實秋的“雅舍”記錄,就頗有一種“既來之,則安之”的味道。

以現在的視角而言,所謂的“雅舍”簡直是租房“天坑”:這里有窗而無玻璃,有瓦而空隙不少,連基本的遮風避雨都做不到;一入夜,老鼠、蚊子便成群而來;房子的隔音效果幾乎為零……可即便如此,梁實秋還是有辦法在這里愜意生活,饒有興致地灑掃拂拭、酣睡寫讀。

他在《雅舍小品》中寫道:“雅舍”非我有,我僅是房客之一。但人生本來如寄,我住雅舍一日,“雅舍”即一日為我所有。面對大城市高企的房價,選擇租房或有無奈,現實中,也沒有房子是絕對完美的。不糾結于當下住所的瑕疵,不因居住的臨時性而喪失用心生活的勇氣,會發現:要實現詩意地棲居,也許沒有那么高的門檻。

與買房相比,租房縱有萬般無奈,也并非一無是處。租房者沒有房貸帶來的負重感,可以更加靈活地搬家、換工作。而且,不同街區往往展現著特質各異的社群文化,如果把租房作為一種體驗,在不同風格的社區間遷徙,又獨有一番樂趣和收獲。

我曾在中國和美國的四座城市租過房,搬過十幾次家。盡管行李越來越多,搬家越來越吃力,我卻非常享受在不同街區間切換的過程。在望京開發區(北京)的居住經歷,讓我對韓國美食“從入門到精通”;體會過在加州小鎮靜謐的生活,才發現節奏過慢的環境實在不適合自己……對涉世未深的年輕人來說,不同的租房經歷可以擴充見聞,也可以讓自己更加明確理想的生活環境。

“我們所有的努力,所有的期盼都僅僅是一處房子,這樣的人生是不是太悲哀了?”電視劇《蝸居》的這句臺詞,的確道出了不少人的心聲。很多時候,我們對于居住的認知和想象被過度窄化了。仿佛努力工作就是為了要買房,只有擁有自己的房產才算真正展開生活。

可人生一定要買房嗎?租房就一定意味著被動、將就嗎?更多人開始反思占有的邏輯,反思房子與家的固化關系。人類學家項飆分析道:占有者,是驅逐者,也是被驅逐者——從安詳、得體、自洽的生存狀態中被驅逐。由此,他進一步倡導:年輕人或許可以試著敢于不占有,在不占有的前提下享受生活,精神昂揚地過好每一天。

《空間的詩學》作者巴什拉也認為,家宅并不一定是多么愜意的港灣,而可能將人封閉在孤獨之中。走出家門,走向社區,參與公共生活,才能打開城市生活的更多可能。

最近幾年,有越來越多企業開發出小眾的、烏托邦式的租房模式。它們會在租客入住時有所篩選,根據人群特點,組織觀影、分享會等別開生面的社群活動。這類創新,改變了租戶間互不相識、缺乏溝通的狀況,也使社區更有活力,更顯溫度。

租房,可以不只是居住那么簡單;作為一種生活方式,它還有著值得期待的無限可能。