Nature Flow:新轉發架構賦能未來數據中心網絡

商志彪 雷波 郭茜

摘要:提出一種基于端口地勢值比較的數據轉發新技術——Nature Flow。該技術不僅能有效確保二層數據無環路轉發,而且能提升數據中心網絡開放能力。新轉發架構的價值在于構建大規模二層拓撲存環網絡的無環轉發能力、對應用程序開放網絡端到端的距離感知能力、網絡故障快速收斂和自愈能力、網絡擁塞時的流量自主調優能力等。新轉發架構有望變革現有技術,助力未來數據中心網絡建設。

關鍵詞:Nature Flow;端口地勢值比較;無環路轉發;自愈能力;端到端距離感知;流量自主調優

Abstract: A new data forwarding technology Nature Flow based on the comparison of port terrain values is proposed, which can effectively ensure the no-loop forwarding of layer 2 data and improve the network opening ability of the data center. The value of the new forwarding architecture lies in the following aspects: the acyclic forwarding ability of large-scale two-layer network with topological rings, the end-to-end distance perception ability for the application in open network, the rapid convergence and self-healing ability of network failure, and selftuning ability of traffic in network congestion. The new forwarding architecture is expected to change the existing technology and help the future data center network construction.

Keywords: Nature Flow; port terrain value comparison; no-loop forwarding; self-healing ability; end-to-end distance sensing; traffic self-tuning

1. 新轉發架構Nature Flow概述

1.1 傳統L2轉發原理

總體上,數據中心需要一個二層網絡。傳統的二層轉發通過報文中的目的媒體接入控制(DMAC)、虛擬局域網(VLAN)、PORT(計算機端口)信息查表來確定報文的出端口,并完成源媒體接入控制(SMAC)的學習。除了出端口信息外,所查表項結果幾乎不包含其他可有效指導網絡報文轉發的全局性信息。二層數據報文一旦遇到拓撲環路,將會造成“環路風暴”,整個報文轉發系統將面臨崩潰。

1.2 Nature Flow轉發架構

Nature Flow轉發架構是一種全新的轉發與控制體系。它在每個轉發設備端口上設置邏輯地勢值,并在報文轉發時通過比較該值來判斷和選擇轉發出口。Nature Flow可實現二層數據包無環路轉發。這種在轉發中去除環路的方式與現有的生成樹協議(STP)[1]完全不同。STP的目標是建立拓撲無環網絡,而新轉發架構的目標是在拓撲存環的網絡中完成無環路的二層數據轉發。拓撲環路可以有效提升整體網絡的可靠性,而轉發環路的存在是導致網絡中出現“環路風暴”的根本原因。

三層路由轉發可實現數據流在拓撲存環網絡上的無環路轉發。Nature Flow轉發架構也是一種新型的二層路由轉發協議,在一定程度上可以通過對現有地址解析協議(ARP)/鄰居發現協議(ND) 等的改造來初步實現。

Nature Flow轉發體系的構建大致包括兩個階段:

(1)分布式地勢圖的構建

媒體接入控制(MAC)地址的擁有端通過一種全新方式向整個網絡發布該MAC地址的網絡轉發地勢值,該值被記錄在途經的每個網絡設備的每個端口上。針對固定的某個端口,該值等于端口到MAC地址所需經歷的端到端的網絡距離。當該MAC地址的地勢值在全網發布完成時,一個類似“等高線”形態的全網絡的分布式地勢值分布圖將會形成。

(2)數據轉發依地勢高低進行自然流動

在地勢分布構建完成之后,轉發規則的設計變得非常簡單。參照自然界中水自然流動的原理,建立只允許數據報文從高地勢值向更低地勢值的轉發規則,以確保每轉發一次的地勢值都比之前路徑節點的地勢值低。在這種條件的約束下,整個轉發路徑中的環路就不會形成。如果轉發設備中存在多條更低地勢的轉發路徑,就選取對應地勢最低的那一條。

1.3新概念:端口地勢值和全播過程

地勢值是Nature Flow轉發架構下的新概念。設備的每個轉發端口都具有一個或者多個針對某個目的MAC的地勢值。該值被記錄在MAC查找結果表中,并在轉發時被用來比較權衡。端口地勢值記錄的是從該端口到達特定目的MAC優選路徑上的全部鏈路在某一種鏈路屬性上的累加和。該累加和同時也表示,在某種屬性下,該端口到達目的MAC的網絡距離。以跳數(HOP)作為鏈路屬性為例,假設某端口到達目的MAC的累加和為3,則從該端口轉發數據包到目的MAC接收端共有3跳的網絡距離。在新轉發架構下,鏈路屬性有多種,如HOP、時延、可靠性等。該屬性需要具有隨鏈路增加而累加增大的特征。同一個端口對不同目的MAC會有不同的地勢值。整個網絡中每個設備的每個端口針對相同目的MAC也會有不同的地勢值。這是新架構與傳統MAC表中數據結構最大的不同,也是新轉發架構得以實現更高網絡能力的基礎。

全播是Nature Flow轉發架構下構建網絡地勢分布的過程,也是在地勢轉發網絡中對傳統廣播過程的有效替代。全播的發起者是MAC地址的擁有者,也是設備轉發表項中的目的MAC端。發起者通過全播過程在全網中建立MAC地址的地勢值分布。與廣播和組播過程不同,在傳播過程中全播會在報文中攜帶地勢值,并且在每次設備轉發時修正報文中的地勢值。假設針對某個轉發系統,即在同一個VLAN或者虛擬網絡標識(VNI)內,存在A、B、C、D共4個端口。由A口收到地勢值為1的某個MAC地址的全播報文,在轉發時會向B、C、D口轉發地勢值為2的全播報文。上述轉發行為是以HOP為地勢的參考屬性。針對來自相同MAC地址的全播報文,中間轉發設備會自主記錄來自不同入端口的地勢值,并只會向遠端傳播當下最小地勢值的全播報文(其他地勢值對應的路徑均作為本地備份路徑)。這種傳播方式可以有效地減少報文的傳播次數,同時也避免了報文的環路傳播。

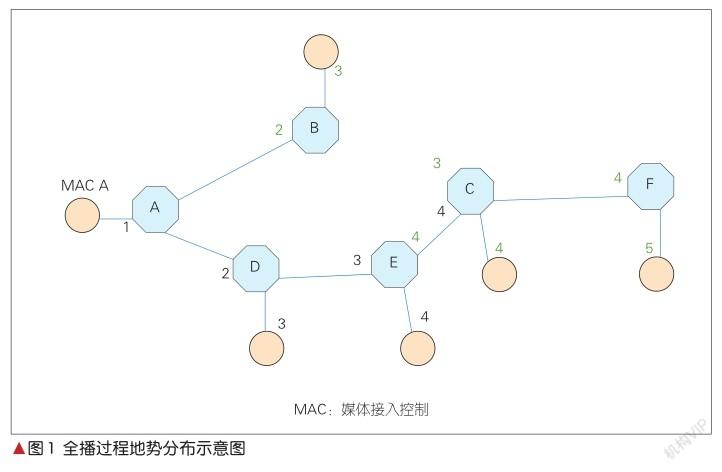

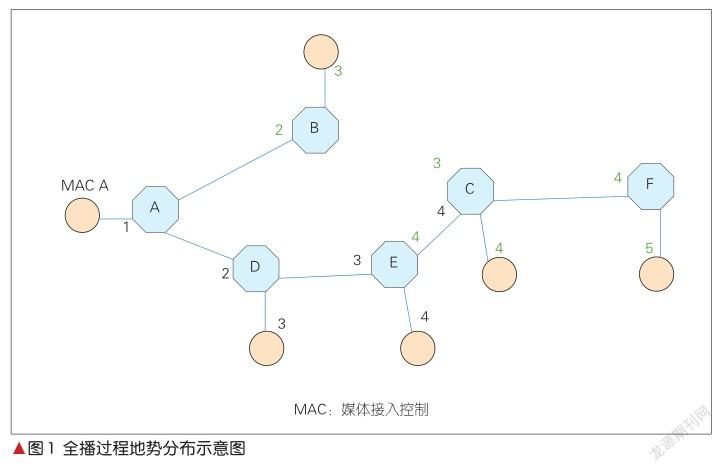

以HOP為鏈路屬性參考,全播過程使網絡中每個端口均記錄到達該MAC的最優“生存時間(TTL)值”。同時這個傳播過程是隨時可以擴展的,更適合鏈路的動態變化的場景。如圖1所示,該圖以MAC節點A完成基于跳數的全播過程來說明整個轉發控制過程。

在Nature Flow轉發系統中,假設網絡中存在末端系統(ES)節點和中間系統(IS)節點。圖1中橙色的圓點表示ES節點,即具有MAC地址的實體,是全播的發起者。ES節點對應每個應用程序(APP)或者主機的MAC地址,具有轉發表項和協議棧能力,同時也是全播的終結點。圖1中藍色八邊形表示IS節點,即整個網絡中的數據轉發設備,如交換機或者路由器,是全播的轉發節點和地勢值累加節點。

每個ES節點需要向全網全播自己的MAC地址,以使得網絡中其他節點獲得相應的的網絡距離和出端口信息。反之,在接收其他節點發送過來的全播報文時,ES節點也獲得去往該節點的出口信息和網絡距離信息(記錄在全播報文中的經過無數次累加之后的地勢值)。作為全播報文的發起者,ES節點發送出去的初始全播報文的地勢值是最低的。以HOP為例,如果在全播報文中設置HOP=1,那么以后每被設備轉發一次則加1。

假設圖1中所有的節點和路徑都處于同一個轉發系統(即VLAN)中,以IS節點A為例,當IS收到HOP=1的來自MAC A的全播地勢信息時,轉發系統內有3個端口:連接MAC A的端口、連接節點B的端口、連接節點D的端口。根據水平分割原理,出端口為節點B和節點D的方向。網絡設備在向下轉發全播時,需要在報文的當前地勢值中累積增加從節點B到節點A(或者從節點D到節點A)的地勢差值,然后將修改后的全播報文發送給節點B和節點D。圖1中的數字表示的是,在整個全播過程完成后各個節點的端口以跳數為參考的地勢值分布,其中節點C和節點E都會收到兩個地勢值。然而,設備只把最低的地勢值3累加后向外傳播,并將更大的地勢值作為本地備份鏈路使用。同一個MAC地址通過全播的方式不斷擴散,并在整個網絡中形成一種類似“等高線”的地勢分布。該地勢分布為反方向的數據轉發以提供路徑指導。圖1的拓撲結構存在環路。節點C和節點E可以同時存在兩個轉發地勢值,并形成轉發出口的主備關系。不同的出口對應不同的到達MAC A的路徑(圖1中我們以綠色字體和黑色字體進行區別)。

1.4 Nature Flow架構下的設備轉發規則

Nature Flow轉發系統與傳統的轉發規則完全不同。傳統轉發規則中的MAC結果表中不記錄地勢值信息,只記錄出接口信息。傳統轉發規則只能查找到特定的出口,進而完成數據的轉發,并不適應網絡的拓撲變化。Nature Flow通過全播建立基于自身MAC的整網出端口地勢值分布,使得轉發數據流量可以像自然界中水流一樣在整個基于地勢分布的網絡內流動。這也是新的轉發架構被命名為Nature Flow的原因。

假設存在網絡轉發設備M,從A端口進入的目的地址為MAC X,轉發系統為VLAN Y數據流量,那么設備轉發規則為:

(1)FIND端口組{O} IN VLAN Y where DMAC=MAC X且端口i的地勢小于端口A的地勢;

(2)最優出口i=MIN{端口i地勢} where i in端口組{O}。

依據轉發規則,系統在第1步尋找全部可用的無環路轉發端口組,在第2步尋找端口組中最優轉發路徑的出端口,以實現到達目標節點網絡距離最小的出口路徑轉發。在鏈路發生變化時,這種轉發方式可以有更多的轉發路徑選擇,并具有更高的魯棒性。除此之外,第2步的最優出口策略也可以進行調節。比如,在發生出口擁塞時,如果所轉發的報文沒有保序要求,那么第2步就可變更為尋找最大剩余帶寬的路徑出口,以更好地自主規避網絡擁塞。

2 Nature Flow架構網絡的潛在應用價值

2.1 大規模網絡二層數據轉發中去除環路的能力

在數據網絡中,無論是三層路由協議還是二層轉發都面臨環路轉發問題。以開放式最短路徑優先(OSPF)[2]和邊界網關協議(BGP)[3]為例,OSPF區域內通過最短路徑優先(SPF)算法實現無環路路由,OSPF區域間通過強制與骨干區域連接實現去環。外部邊界網關協議(EBGP)通過自治區域路徑信息(AS-PATH)屬性的序列檢查來實現防環,內部邊界網關協議(IBGP)通過限制路由學習來實現無環。Nature Flow以基礎的二層轉發架構為起點,它去除環路的原理主要通過轉發地勢值的持續遞減來實現,即數據流的每次轉發行為都會使該地勢值降低一次。這樣地勢值就不可能回到原來的高度,也就無法形成閉合的網絡轉發環路。該技術打破當前二層網絡必須部署在樹形網絡拓撲上的限制,可以實現規模更大、拓撲更加復雜的二層網絡。在超大規模數據中心組網實踐中,基于距離向量的路由算法具有更小的網絡狀態同步需求,并逐漸在諸如FaceBook設計的F4[4]和F16數據中心Fabric架構下使用。同時為了方便大規模網絡的運維和管理,超大規模數據中心更傾向于使用單一的路由協議[5]。Nature Flow能夠很好地滿足上述條件。當二層網絡不再受廣播風暴、規模等問題限制時,數據中心網絡的發展將迎來新的機遇。

2.2 應用程序對網絡端到端距離的感知能力

在現有的數據中心網絡系統中,信息技術(IT)系統負責發送和接收數據報文,通信技術(CT)系統負責轉發數據報文。然而,IT系統和CT系統之間的深度交互卻是有限的。這給整個系統業務的故障定位帶來很大的困難,比如涉及業務軟件系統的傳輸控制協議(TCP)時間超時等故障問題。

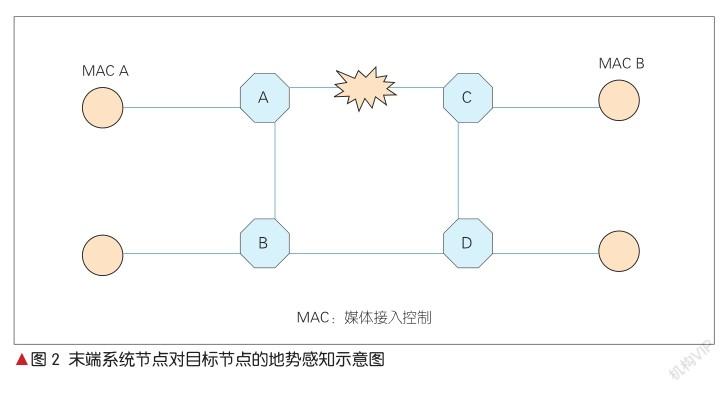

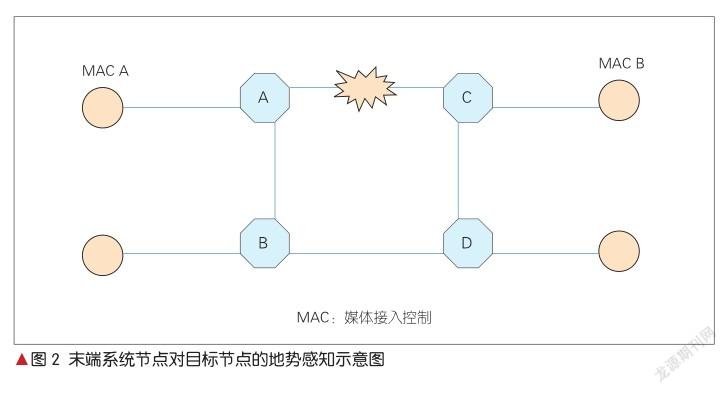

在Nature Flow轉發系統中,每個ES節點都會記錄目的MAC端的累積地勢值,即到達目的MAC的網絡距離。如圖2所示,以跳數為例,假設數據通信發生在MAC A和MAC B之間,那么在故障發生之前,MAC A設備上記錄MAC B的以HOP為參考的地勢值為3。當故障發生后,網絡會動態收斂并更新地勢值,MAC A設備上記錄MAC B的以HOP為參考的地勢值會變成5。此時,MAC A設備可以通過這種變化感知到網絡狀態也發生了變化。如果HOP變成5之后不可接受,那么應用軟件可以更靈活地進行判別與處理。在新架構下,應用程序可通過對本地目的MAC表中的地勢值的查詢來發現網絡的變化,以提升應用程序對網絡的感知能力。與此同時,網絡也向應用開放端到端的網絡距離感知能力。在傳統的網絡中,應用無法感知網絡的變化和具體狀態,只能通過應用層的超時異常來報告網絡故障。類似Ping的運維手段也無法反映圖2中的網絡變化過程差異。新轉發架構的這一開放能力,將在云計算與網絡技術的融合中帶來巨大的商業價值。IT系統可以查詢到達目標網絡的端到端距離,可更好地感知網絡的變化,從而更好地規劃如何使用網絡來打造更優質的云平臺,實現網端入云和云端知網的信息通信技術(ICT)融合,助力運營商打造更優質、更開放的網絡新平臺。以當前的內容分發網絡(CDN)業務為例,新轉發架構可以使業務通過判斷不同緩存節點到達目標互聯網協議(IP)的網絡距離來選擇最近的緩存節點,而不是只能依靠固定物理地址與固定IP的對應關系來計算遠近距離。其中,后者只是算法的能力,而不是網絡的開放能力。同時后者僅粗略地估計距離,在時延方面的應用比較有限。

2.3 網絡彈縮的快速收斂及自愈能力

任何轉發和路由算法都需要面對網絡中設備和鏈路的動態增刪。在動態增刪過程中,快速收斂特性是整個算法的核心優勢。在Nature Flow轉發系統中,鏈路的增刪會帶來局部多個MAC地址的地勢值變化,并需要觸發對前期全播過程的擴展。當整個擴展的全播過程完成時,新的轉發地勢分布就會形成,整個網絡的快速收斂也將實現。

網絡的變動情況大體上分為兩類:網絡鏈路的增加和網絡鏈路的刪除。網絡中整臺網絡設備的增減可以映射為多條網絡鏈路的變動。

在Nature Flow系統中,如果增加新的鏈路,新鏈路兩端的節點設備在感知到網絡發生變化后,會針對本地MAC表中具有相同轉發系統(即VLAN)的條目,在新鏈路上啟動新的地勢分布的全播。該過程不僅實現向新增鏈路的兩個端口發送本地最優地勢值的全播報文,還實現新增接口針對轉發系統內全部MAC的地勢值的分布。此外,如果出現新增鏈路接口的地勢值低于設備原有地勢值的情況,就需要把新的最小的地勢值繼續通過全播的方式向遠端傳遞。

在Nature Flow系統中,假設原有鏈路可被刪除,包括鏈路故障或者節點故障等情況。在刪除前的全播過程中,如果該鏈路作為最優路徑被選中,則需要向原來的該鏈路全播方向發送一種全新的全播鏈路刪除報文,以告知整個路徑中的節點刪除轉發表項中早期通告過的針對某個MAC地址的地勢值,并重新選擇最小的地勢值路徑。全播鏈路刪除報文需要擴散至整個故障鏈路以下的全部網絡節點和主機節點。如果在前期的全播傳播中,被刪除的鏈路只作為備份路徑使用,那么只需要在MAC轉發表中刪除原有的備份表項,同時通過全播擴展過程只在備份鏈路上通告刪除備份路徑的相關表項。

在整體算法設計上,鏈路的動態增刪只涉及原有全播過程的擴展和修正。全播報文傳遞完成意味著對應的網絡收斂過程的完成。與傳統網絡中的雙向轉發檢測(BFD)和快速重路由(FRR)過程相比,新的轉發框架可以有效實現網絡的自愈,能夠更好地應對網絡的故障收斂。

Nature Flow轉發框架是為未來數據中心動態網絡而設計的。如果網絡中的某條鏈路屬性發生變化,整個網絡中基于該屬性的地勢分布的變化也可能會被觸發。通常情況下,以HOP為參考的屬性不易發生變化,可以作為Nature Flow的基礎屬性。然而,以時延為參考的鏈路屬性卻常常是動態變化的。如果某一條鏈路時延屬性的變動超出一定范圍,就需要通過全播來重新發送到全網。該實現過程與鏈路的增刪類似。如果某條鏈路的時延屬性變大,那么需要刪除原來的低時延全播通告,同時完成新的更大時延的全播通告;如果某條鏈路的時延屬性變小,就需要刪除原來較大的時延全播通告,同時完成新的較小時延的全播通告。

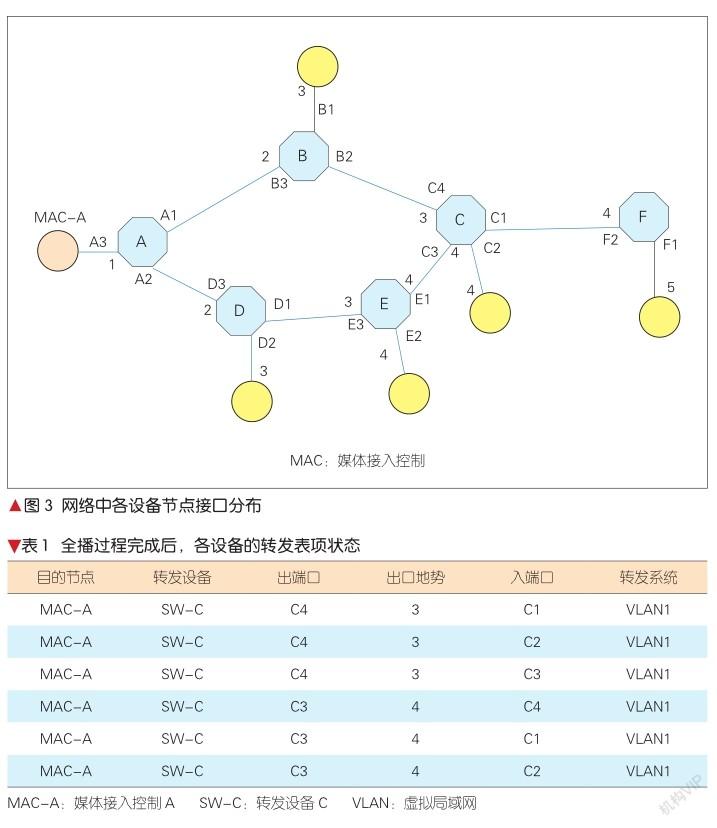

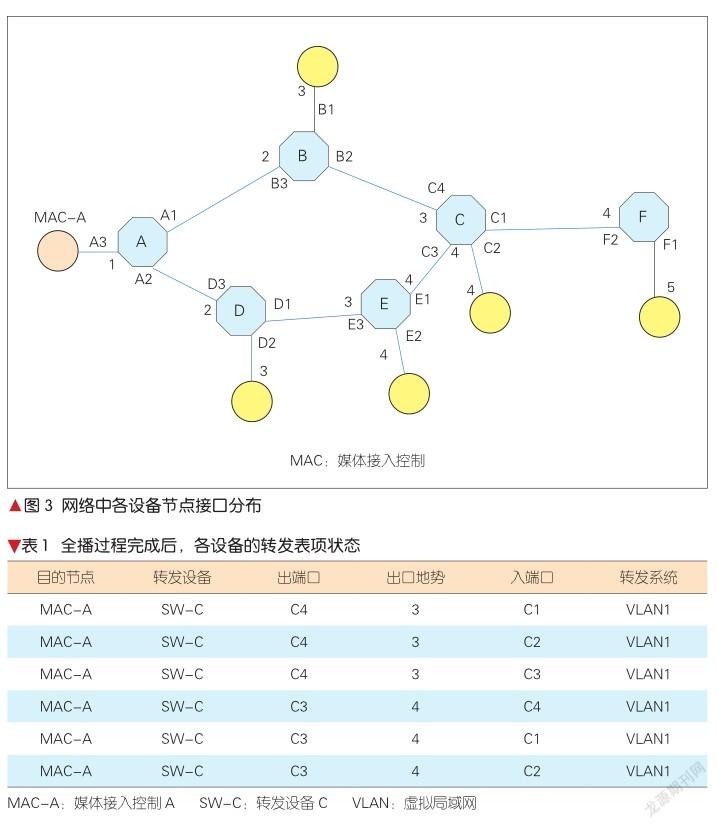

如圖3所示,我們對每個IS設備的端口進行詳細命名。命名規則為:以向上為1開始,并沿順時針方向遞增。在全播過程完成后,各設備的轉發表項狀態如表1所示。轉發設備可以根據目的MAC、轉發系統、入端口來查找整個表項,并找到有效的出端口。例如,當主用出口發生故障時,C1和C2這類具有備用出口的轉發就需要網絡設備感知到故障,并刪除當前的最優路徑。主路徑刪除后,再次查詢時備用路徑就會被作為最優的轉發出接口,完全不需要FRR過程和拓撲無環備份(LFA)保護,這具有在大規模數據中心網絡中應用的潛力。

2.4 路徑資源占用的擁塞調度與自主調優能力

針對數據中心網絡,網絡流量模型具有一定的突發性和動態性特征[6]。網絡鏈路利用率的不均衡調節和擁塞控制調節就變得極為重要。在高性能計算(HPC)網絡和分布式存儲網絡中,應用對丟包極為敏感。例如,1%的丟包可能會造成極為重大的性能損失。這就需要網絡在整體上構建路徑擁塞控制調節機制,以盡可能減少網絡擁塞造成的丟包[7]。繼DCQCN(數據中心QCN)之后,2019年阿里巴巴集團提出高精度擁塞控制(HPCC)算法[8],通過在TCP協議的確認字符(ACK)報文中增加擁塞控制標識來完成有效的端點發送流量控制,并通過有效調節應用發送端的流量大小來規避進一步的擁塞。但是對于網絡內部由其他流量對共享鏈路資源的爭用所帶來的擁塞,僅通過該算法在發送端調節流量是不能徹底地解決這一問題的。本文所提出的Nature Flow算法可以有效地解決此類鏈路擁塞問題,并實現對擁塞控制的自主優化調度。

Nature Flow架構的轉發設計在擁塞控制方面具有如下可行方案:

(1)當整體網絡中存在軟件定義網絡(SDN)控制器等全局統一管控平臺時,如果某條鏈路發生擁塞,就可以針對該鏈路中占比較大的擁塞流量,調高該端口針對該條流量的地勢值。該地勢值的變動會重新觸發整個網絡的地勢變化和局部重新選路,使得部分流量繞行擁塞鏈路。

(2)如果在最優路徑轉發時仍然出現鏈路擁塞,Nature Flow則有能力調節轉發選路策略。比如,針對無嚴格保序要求的報文,如用戶數據報協議(UDP)報文,Nature Flow不再按照最優路徑轉發,而是在全部無環轉發路徑組中選擇當前剩余帶寬最大的路徑,以避免進一步加劇擁塞。

(3)當某條鏈路發生擁塞時,基于Nature Flow的轉發架構具有鏈路增刪的快速收斂能力,可以在擁塞鏈路的局部增加對應轉發系統的鏈路。其他轉發系統的鏈路也可以被臨時借用到擁塞鏈路的流量轉發上,并在擁塞解除后被重新還原,以實現網絡架構對擁塞的動態應對。

與傳統路由協議和二層轉發相比,Nature Flow轉發架構在全網絡所有設備的MAC表項中分布式地記錄網絡距離(即地勢值)的全局性信息。相比于當前的鏈路狀態算法,如OSPF和ISIS等,該架構使用全局性信息來指導網絡流量轉發,具有更優的網絡動態適應性。

Nature Flow在網絡流量工程調節方面也具有綜合優勢,尤其是在與未來網絡SDN控制器及人工智能(AI)技術的結合方面。全播過程使每個MAC地址都有一張網絡地勢分布圖,可以有效指導網絡路徑轉發,規避無環路和擁塞。更重要的是,通過SDN控制器或者AI技術來優化和調節這些地勢值,可以實現對整個網絡流量的精準調度與控制。

3 對新轉發架構的思考

3.1 Nature Flow新架構給現有設備帶來的改變

新轉發架構改變了整個二層MAC數據流的轉發規則,給整個網絡能力的開放帶來新的機會與挑戰。新架構可以解決當前網絡所面臨的諸多難題,但同時也對轉發設備提出新的要求。Nature Flow新轉發架構的實現會給網絡設備帶來如下需求:

(1)MAC轉發表項的數據結構變化

Nature Flow轉發架構改變了底層目的MAC轉發表的數據結構,在MAC轉發表中增加了一個或多個基于屬性的地勢值。這種改變增加了MAC轉發表項的大小,但并未增加MAC表項的條目需求。MAC表項的條目增加僅僅是備份鏈路的增加,它可以解決傳統MAC飄逸等帶來的相關問題。MAC學習和MAC老化都是由整個全播過程來完成的。在當前的網絡協議中增加全播能力并不是一件困難的事情。具體的全播過程可以在現有網絡上通過免費ARP等相關技術的改造來實現。

(2)設備轉發邏輯和算法的創新

基于地勢的全播過程創新地打造一組針對目的MAC地址的無環路轉發路徑。相關路徑信息被分布式地記錄在設備的轉發表項中。由于有地勢值的指導,Nature Flow轉發邏輯路徑選擇的空間更大,優選路徑的策略更多,可以實現更高效的數據流量工程能力。此外,與實現IP路由的參數化模塊庫(LPM)查找類似,網絡設備也需要比原來傳統轉發邏輯更加復雜的算法。新的轉發邏輯雖然可以在純軟件的基礎上實現,比如將地勢轉發邏輯構建在基于軟件的MAC路由信息表(RIB)中,真實的報文轉發依然由傳統的轉發芯片來承擔。更近一步地,如果能夠在芯片層面實現對新的轉發架構邏輯的支持,就有可能打造出新的數通轉發設備,如白盒設備等。

(3)全播報文的控制與對賬

新轉發架構建立在整個網絡的全播過程上,取代了傳統的泛洪式轉發。由于需要建立高效的全播地勢分布,整個網絡中全播流量的帶寬需求會比傳統網絡有所提升。在某些高動態網絡中,新增鏈路和刪除鏈路帶來的全播流量會增加。當然,這種增加是相對于傳統轉發環境而言的。如果考慮整個網絡接口的帶寬,那么從最早的1 GE增長到目前的10 GE和25 GE,帶寬需求的占比可能并未增加。在理論上,如果需要構建一個高效的動態管理路由網絡,控制層面的流量與接口帶寬的比例必須是合理的,以避免1 GE帶寬的網絡和10 GE帶寬的網絡使用同樣帶寬(如500 Mbit/s)的管理和控制流量。全播過程的安全控制最好由SDN控制器來完成。控制器是全局信息的擁有者,完全可以實現對整個網絡地勢分布的實時控制和一致性對賬,并提供更高的網絡穩定性和一致性,進而打造軟件可控的未來數據中心網絡。

3.2 Nature Flow應用場景與未來目標

新的轉發架構更適用于數據中心的超大規模組網,能夠實現網絡規模和鏈路的動態彈縮。在與云計算技術融合方面,新的轉發架構可以把網絡的端到端基礎能力開放給軟件應用,使得軟件程序在通信發起時可初步預測“信息”被送達的情況,比如需要多少跳網絡,或者需要多少時延等。這種開放能力不僅有助于提升軟件應用感知能力和應用網絡平臺能力,還能提高網絡運維和排障效率。網絡轉發端到端能力的開放更適合打造面向未來的確定性網絡。與當前應用程序需要網絡具有端到端確定性保障不同,端到端能力開放(或可感知網絡)把整體網絡視作一個動態過程,并由IT軟件的應用程序來判斷網絡的確定性。例如,當信息在3跳之內或者3 s之內可達時,成功的概率在90%以上。不同于當前的基于報文復制和副本消除的確定性網絡解決方案,新的轉發架構把網絡基礎能力的選擇權交給應用端,同時網絡本身只致力于提供更低時延、更大帶寬等技術指標。該轉發架構更適用于網絡分片技術和網絡流量工程的精細化管控。當MAC表多記錄一種不同鏈路屬性的地勢值時,整個轉發層就會提供一種基于該鏈路屬性的分片轉發能力。在5G的切片轉發應用中,帶寬敏感流量可以通過基于HOP的地勢轉發實現,時間敏感流量可以在基于時延的地勢轉發中實現。針對同一個物理網絡、同一個目標地址,當應用所需要的網絡指標不同時,支持Nature Flow的轉發系統可以實現不同路徑的路由轉發處理。

新轉發架構的最大貢獻在于從根本上解決了網絡環路轉發的問題。雖然在極端情況下仍然存在環路的可能,但是當新轉發架構配合SDN控制器構建整個網絡時,通過控制器層面的基于全局算法的防環路補充機制,可以徹底地解決環路問題。雖然新轉發架構的目標在于為二層網絡設計,但是其防環路的原理完全可以被其他三層路由協議所借鑒,如路由信息協議(RIP)等。由于在控制和轉發之間只使用全局分布式的地勢值,新轉發架構更適合在SDN控制器上引入AI算法,也更適合作為未來白盒設備的基礎轉發規則,同時還可以對原生SDN[9]系統的Openflow流表做更深入的改進。

Nature Flow轉發架構是一種新的轉發與控制的框架體系。相比于傳統轉發架構,Nature Flow可實現設備整體轉發規則的高度統一和全網分布式差異化地勢的分布,通過分布式的設備算力降低整個網絡中SDN控制器的負擔[10],可以打造更大規模、更精準的流量控制數據中心網絡,具有變革當前數據中心網絡的潛力。

在某種程度上,Nature Flow是一種基于MAC的二層路由內部網關協議(IGP)算法,可實現對單播路由的無環路計算,并在新框架中使用全播來替代傳統的廣播轉發。Nature Flow的組播或可通過配合最新的BIER(基于比特索引的顯示組播復制)協議來實現。引入Nature Flow會給數據中心網絡帶來新的變化和需求,比如對帶內遙測技術(INT)的需求。Nature Flow需要INT來獲取每條鏈路的不同維度的屬性值,如丟包、時延等。此外,Nature Flow可以實現高效的網絡自愈和流量自主調優。在這種情況下,數據轉發路徑相對不完全固定,這對數據中心的運維和排障能力提出新的要求,對流量可視化、歷史流量轉發路徑確認等的需求更為迫切。此外,當前數據中心大多使用基于Overlay的虛擬擴展局域網(VXLAN)等相關技術。Nature Flow與VXLAN的結合必然會在Overlay層實現這使得Overlay層的應用程序可以感知到到達通信對端的“網絡距離”,從而把網絡層的基礎能力開放給平臺層和應用層,有助于實現ICT技術的深度融合與綜合提升。諸如VXLAN、SRv6等Overlay技術本質上是基于隧道實現的遠程連接。Nature Flow雖然在設計時是將鏈路作為承載流量的基本元素,但是完全可以平滑擴展到向支持鏈路一樣來支持隧道。該方法把隧道看成一種基于Overlay的特殊鏈路,實現了與當前數據中心主流協議的結合。

4 結束語

Nature Flow轉控架構基于自然界水流的無環路流淌,為每個設備的端口引入地勢值的新概念。網絡轉發路徑的構建過程以創新的全播過程來實現,轉發出口選擇轉換為對應出口地勢值的比較結果。新架構轉發表中記錄的地勢值,為應用程序對網絡的端到端距離感知提供基礎能力,也為網絡動態變化時路由快速收斂和擁塞控制提供指導和支撐。新架構能夠有效提高現有網絡的基礎能力,更適用于未來大規模高動態數據中心網絡的建設。我們希望產業界、學術界的研究者能夠關注Nature Flow這一新技術,對其做進一步研究,以解決當前網絡所面臨的諸多問題,進而推動未來網絡的變革。

參考文獻

[1] IEEE. Local and metropolitan area networks: media access control (MAC) bridges: 802.1D-2004[S]. 2004

[2] IETF. OSPF version 2: RFC 2328 [S]. 1998

[3] IETF. A border gateway protocol 4 (BGP-4): RFC 4271 [S]. 2006

[4] 馬紹文. 超大規模云網絡數據中心創新 [EB/OL].(2020-04-21)[2021-04-10]. https://www.sdnlab.com/24039.html

[5] IETF. Use of BGP for routing in large-scale data centers: RFC 7938 [S]. 2016

[6] ROY A, ZENG H, BAGGA J, et al. Inside the social networks (datacenter) network [C]//Proceedings of the 2015 ACM Conference on Special Interest Group on Data Communication. New York, NY, USA: ACM, 2015: 123-137

[7] 王江龍, 雷波, 解云鵬, 等. 云網一體化數據中心網絡關鍵技術 [J]. 電信技術, 2020, 36(4): 125-135

[8] LI Y, MIAO R, ZHANG M. Hgh precision congestion control [EB/OL]. [2021-04-10]. https:// dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3341302.3342085

[9] MCKEOWN N, ANDERSON T, BALAKRISHNAN H, et al. OpenFlow: enabling innovation in campus networks [EB/OL]. (2008-04)[2021-04-10]. http://www.sigcomm.org/node/2683

[10] 鄔賀銓. 關于5G的十點思考 [J]. 中興通訊技術, 2020, 26(1): 2-4. DOI: 10.12142/ZTETJ.202001002

作者簡介

商志彪,中興通訊股份有限公司運營商市場數據中心網絡方案總工;曾從事網絡處理器芯片開發工作,現致力于運營商5GC NFV云、SDN IT云、云網融合方案,以及數據中心場景新技術的研究;獲發明專利5項。

雷波,中國電信股份有限公司研究院未來網絡研究中心主任,邊緣計算產業聯盟ECNI工作組聯席主席、CCSA“網絡5.0技術標準推進委員會”管理與運營組組長;主要研究方向為未來網絡架構、新型IP網絡技術等;發表論文數十篇,出版圖書《邊緣計算與算力網絡》和《邊緣計算2.0:網絡架構與技術體系》。

郭茜,北京科技大學計算機與通信工程學院副教授,現擔任中國計算機學會(CCF)北京科技大學會員代表、數據庫專委會通信委員;研究方向為數據查詢處理、信息安全等;曾主持多項國家自然科學青年基金和校企合作項目;發表論文近30篇。