乘用車四連桿后懸縱臂襯套對乘適性的影響研究

楊權,劉堅雄,廖美穎,陳雙喜,張紅業

(廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院,廣東廣州 511434)

0 引言

隨著用戶對乘用車的乘適性要求越來越高,振動與隔振成為了現在判斷車輛設計和制造品質重要的指標之一。乘用車整車是一個動態系統,較低頻率的乘適性振動是其動態特性的表現,整車振動頻譜范圍為0~25 Hz,聽覺的低頻分界點大約是25 Hz,是所有整車常見基本振動的頻率上限,也是文中研究的乘用車四連桿后懸架縱臂襯套隔振的頻率范圍。如圖1所示的乘用車乘適性動態系統:整車對激振的輸入產生振動響應,這些響應確定了加在乘員座艙振動的大小和方向,且最終決定乘員對車輛的感受[1]。同時,人體對縱向振動的敏感度與對垂直方向也不同,相關研究表明:人體對于縱向振動的容許界限比垂直方向振動的容許界限低[1]。

圖1 乘適性動態系統

在乘用車四連桿后懸架結構中,作為關鍵部件的后縱臂連桿主要承受了縱向、垂向(整車X和Z方向)的沖擊力和繞后縱臂襯套軸線的扭矩。當汽車在凸凹不平的路面行駛時,后縱臂襯套受到的縱向、垂向沖擊力和扭矩很大,且作用較頻繁,因此其后縱臂襯套結構形式、動靜特性則成為影響整車后排振動舒適性的部分關鍵因素。

文中介紹了乘用車四連桿后懸縱臂襯套對整車乘適性的影響因子,分析了在后懸固有頻率下縱臂橡膠襯套的結構形式以及實車后排乘適性表現的優缺點,主要針對縱臂液壓襯套結構形式、動靜特性等對整車后排乘適性的影響作了詳細設計分析和試驗測試。根據該襯套對整車乘適性的影響因子,基于其動靜特性,分析在后懸架固有頻率下此襯套的靜剛度、動剛度及阻尼角對整車后排乘適性的影響。設計了該襯套的不同參數模型方案,計算了不同路面工況下縱臂襯套動剛度及阻尼角與激振頻率關系曲線,同時也測試分析了縱臂襯套不同動靜特性在主要路面工況下對整車后排乘適性的影響,計算設計值與測試結果吻合較好。最后給出了在乘用車四連桿后懸架中縱臂襯套參數設計的選擇建議。

1 縱臂襯套對乘適性的影響

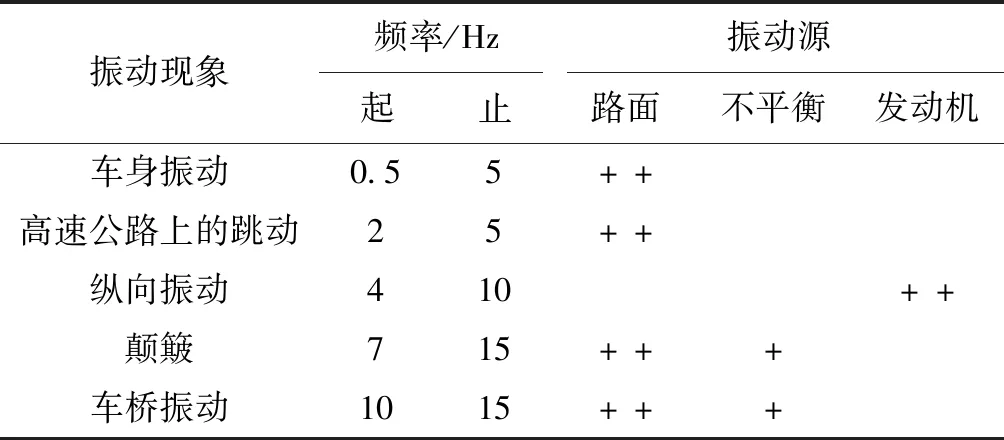

車輛乘適性的振動可能有多個激振來源,一般分為兩類:路面不平度和車上的振源,車輛的振源來自包括輪胎及總成、轉動系統和動力總成這些旋轉部件。表1 給出了影響整車舒適性的振動、振動源及頻率范圍[2]。對于四連桿形式的車用車來說,后懸的振動主要來自路面及不平衡的各種振動,而縱臂襯套則是改善整車后懸振動舒適性其中的一個關鍵因子。

表1 影響乘適性的振動源及頻率范圍

縱臂襯套的主要功能就是隔振,不平路面的各項振動和沖擊力經過縱臂襯套后,傳遞到車體上的振動被大大降低,緩沖了各向沖擊力,同時還可以減少高頻時結構的噪聲傳遞。這些功能對縱臂襯套的參數要求往往是相互矛盾的,為了抵抗加減速產生的沖擊和不平路面產生的垂向和縱向沖擊,就要求襯套的Z向和X向的剛度要大,可是為了達到有效的隔振目的,襯套的剛度又必須小,同時還要滿足整車的疲勞耐久要求。因此,對于縱臂襯套的結構形式和各項性能參數的權衡設計顯得格外重要,需要進行大量方案的設計和實車測試的取舍。同時,整車振動和隔振分析計算又是一個復雜的系統,有多個自由度。整車上為了分析單個部件對整車的影響時,可將之簡化為單自由度系統。以下對縱臂襯套的隔振分析設計和試驗測試也是基于這一理論方法。

2 縱臂液壓襯套動特性分析

由于縱臂純橡膠結構襯套的特點是要么剛度和阻尼同時設計得大,要么同時設計得小。這種既要考慮防止沖擊又要減小振動的特性,這兩者之間很難尋找到一個平衡。因此,剛度比較容易調節的液壓襯套則能滿足這對矛盾的要求[3]。

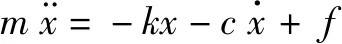

一個理想的縱臂液壓襯套的剛度應該是在低頻時剛度高,而高頻時剛度低。在共振區,阻尼對降低振動幅值起決定作用,可在隔振區,情況剛好相反,在高頻時阻尼越小越好,才能有效達到隔振效果。對于縱臂襯套的隔振,同樣可簡化成單自由度系統進行理論分析和設計計算,其激勵力主要來自路面,基礎是車身,系統的動力方程[2]:

f=Fejωt

式中:F為激勵力的幅值,ω為諧振頻率,f為激勵力。

位移響應為:

x=Xej(ωt-φ)=X0ejωt

式中:X0為響應的幅值,φ為阻尼角。

γ為激勵頻率與固有頻率的比值,則激勵力幅值:

傳遞到車身端的力為:

其幅值為:

傳遞率則為傳遞到車身上的力的幅值與激勵力的幅值之比,得到傳遞率T為:

車身響應對路面激勵的放大倍數,取決于頻率比γ和阻尼比ξ。根據單自由度隔振系統傳遞率曲線[2],阻尼區在γ=1的位置附近,當γ=1時,慣性力與彈性力相平衡,懸架系統被阻力控制。在這個區域,系統發生共振,其阻尼能很好地抑制振動幅值,阻尼越大,抑制效果越好。液壓襯套的阻尼角比較大,所以在這個區域內防止沖擊的效果很好。在T>1的區域為減振區,系統振動被慣性力控制。在這個區域內,頻率比越大,隔振效果就越好。但在設計縱臂襯套時,頻率比不可能做得太大,它總是被控制在一定范圍內。同時在減振區,阻尼給隔振帶來副作用,大阻尼必然導致隔振效果差[2]。

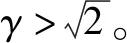

根據其理論基礎原理,為平衡達到上述整車后懸的緩沖和隔振要求,結合四連桿后懸架的參數、懸架系統的頻率范圍以及縱臂襯套的特性要求[4]。文中主要選擇以液壓襯套為基準方案,按圖2(a)的阻尼特性及圖2(b)的隔振特性方向進行方案設計。結合實車性能需求進行不同方案和不同動靜特性的實車測試。

圖2 縱臂液壓襯套動特性

3 縱臂襯套的參數設計定義

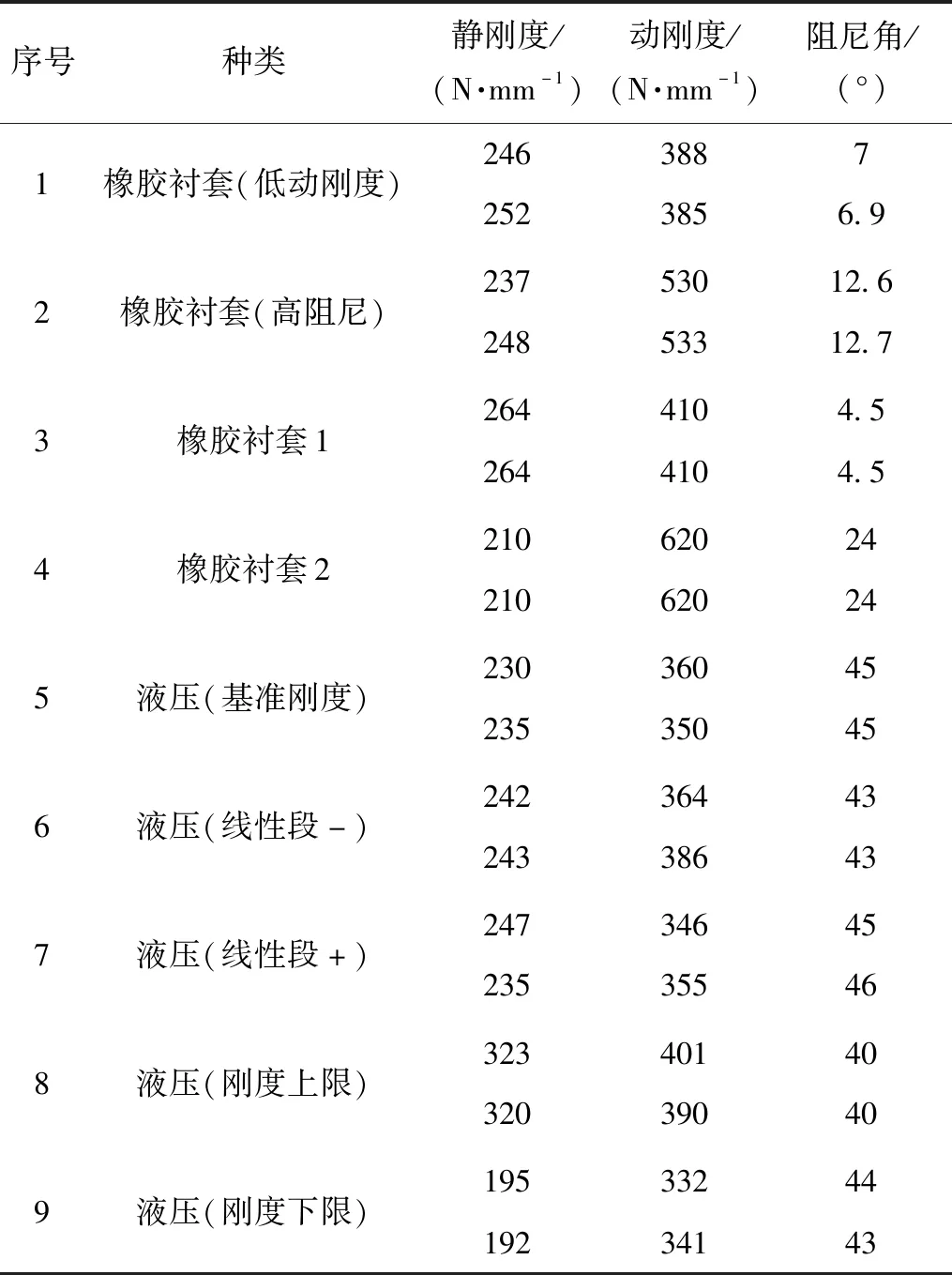

表2為不同方案縱臂襯套的主要參數。

表2 不同方案縱臂襯套的主要參數

根據某款乘用車對后懸架乘適性的要求和后懸架的相關參數特性,為平衡滿足后懸架對整車各項振動、沖擊力及隔振要求,以液壓襯套基準剛度為基礎方案,策劃設計了如表2所列舉的5個液壓襯套方案和4個純橡膠襯套方案。同時為了得到縱臂襯套對整車后排乘適性影響的關鍵動靜特性,設計方案以靜剛度、動剛度及阻尼角等主要參數進行劃分[4]。

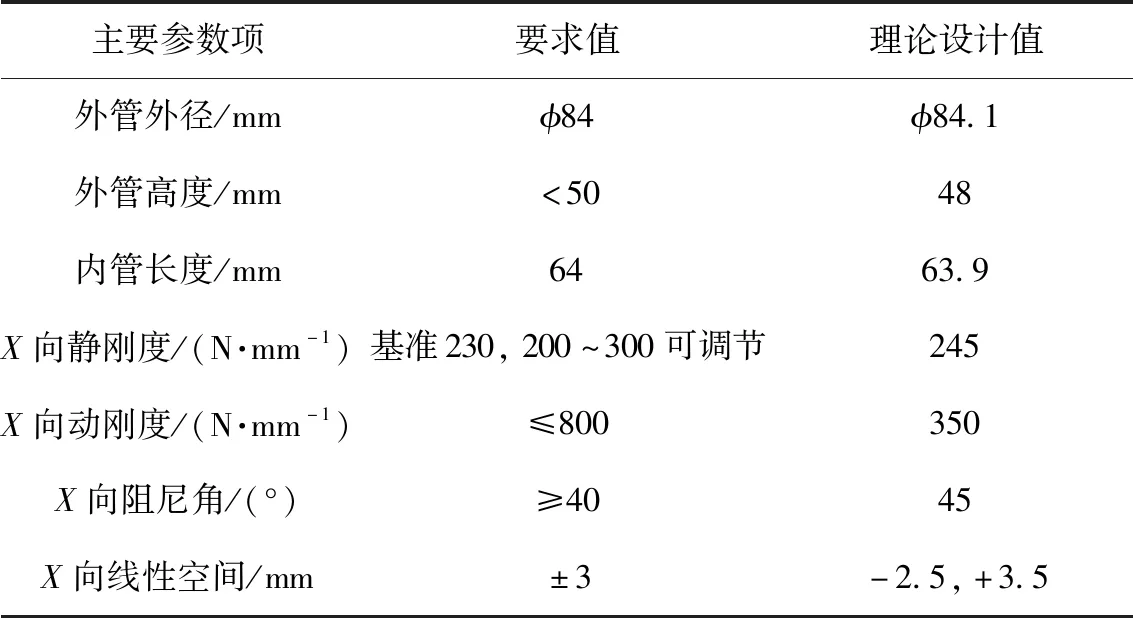

針對表2中定義的液壓襯套方案,提出了如表3的液壓襯套基準方案的主要參數以及具體設計基準值。同時還根據整車后懸架特性參數,計算分析了主要路面工況下縱臂液壓襯套動剛度及阻尼角與激振頻率關系曲線。液壓襯套的阻尼角峰值頻率選擇為對應的后懸架固有頻率的15 Hz左右。

表3 縱臂液壓襯套基準參數及設計值

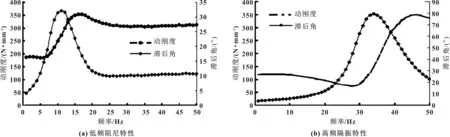

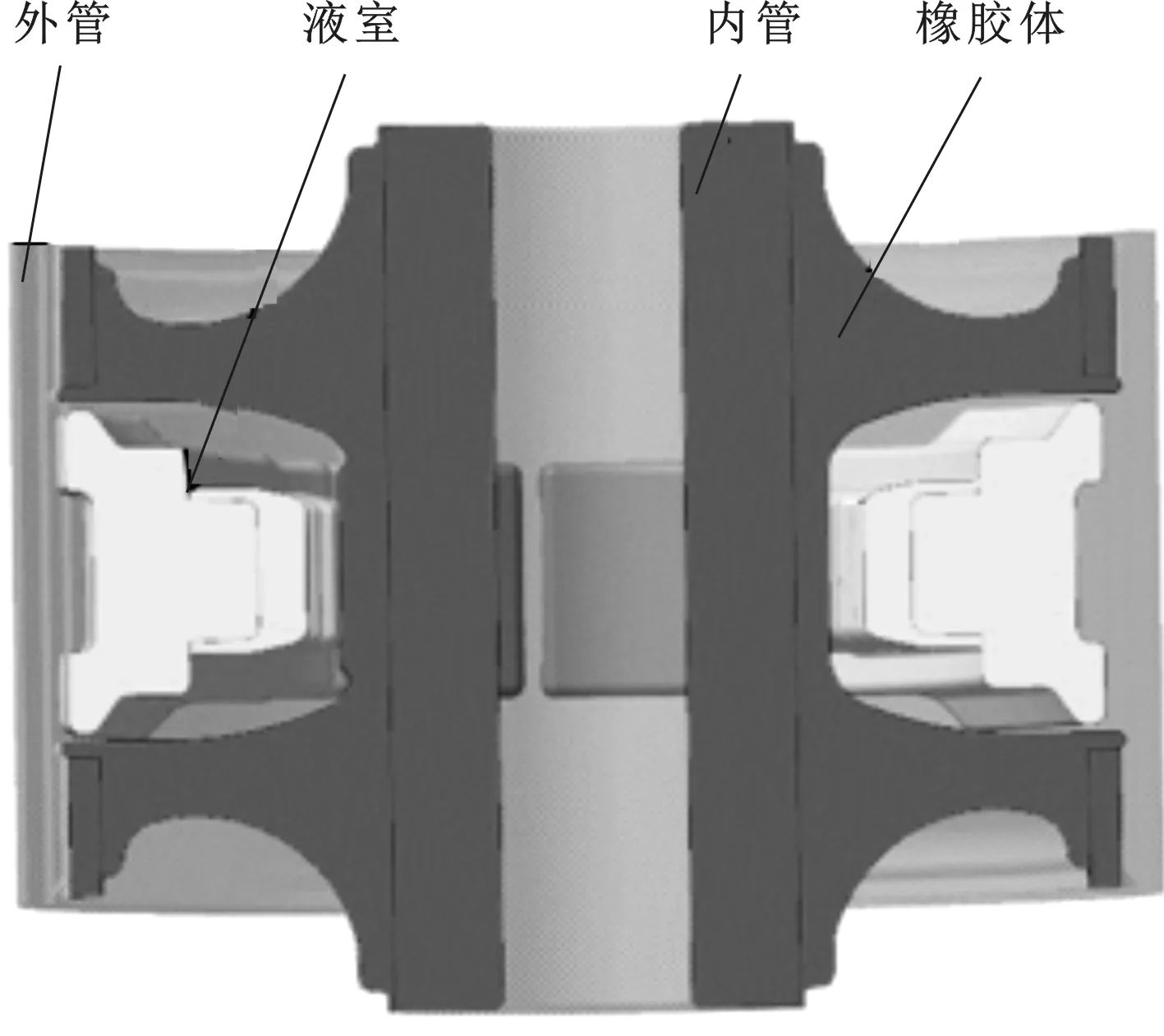

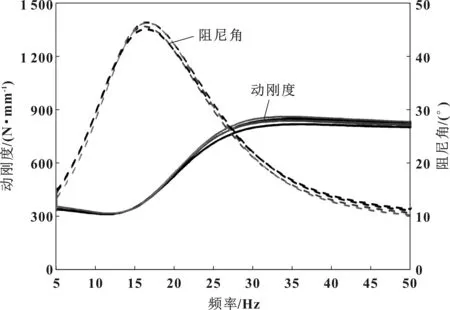

根據整車后懸架空間及性能需求,設計制作了圖3所示徑向提供阻尼和剛度的液壓襯套方案及樣品。同時根據整車后懸架頻率范圍及振動衰減需求,為達到重點衰減沖擊幅值及沖擊強度的目的,此液壓襯套動特性則定義設計為阻尼型特性,重點衰減后懸架15 Hz頻率的沖擊[5]。圖4為實測的基準液壓襯套3樣品的動剛度和阻尼角的關系曲線,其樣件符合初始定義設計的方案。

圖3 液壓襯套結構

圖4 液壓襯套樣品動特性曲線

4 縱臂襯套對整車舒適性的影響測試

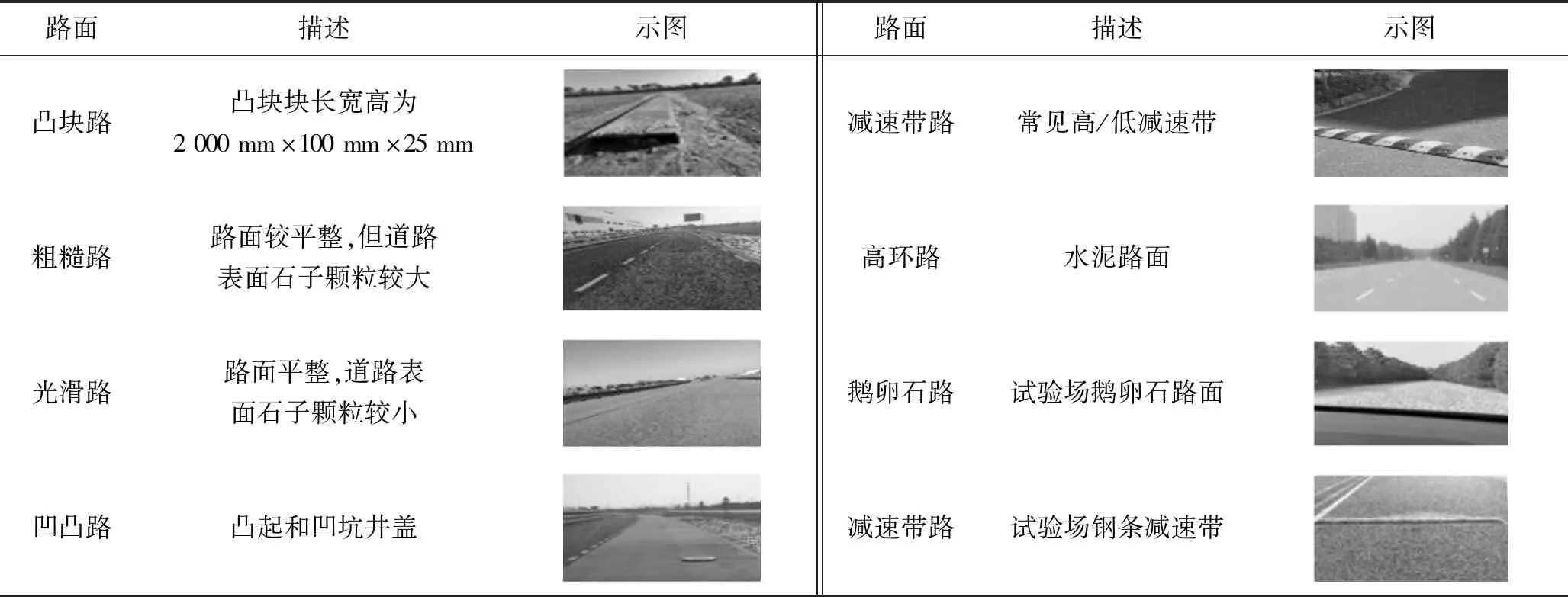

為更貼近用戶實車的常用工況,定義了表4所列舉的實車主要測試路面。根據表3策劃設計的不同方案參數模型的縱臂襯套方案制作了樣件,樣件參數實測值都滿足了上述表中設計值。同時按表4主要測試工況路面在整車上進行了測試。

表4 主要測試工況路面

4.1 橡膠襯套對乘適性影響的測試

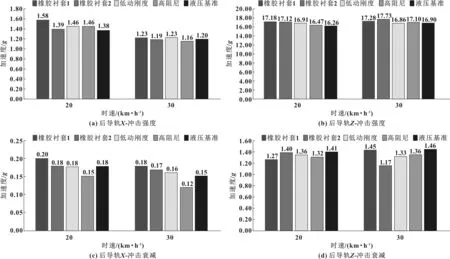

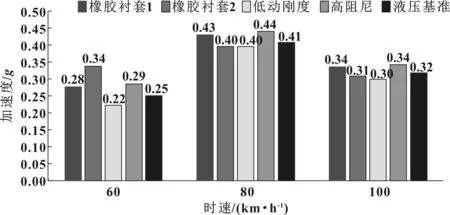

以表2中的5#液壓襯套為基準方案,對1#—4#橡膠襯套的4個方案進行了實車測試[6]。圖5為在凸塊路、凹凸路及減速帶路面上以時速20~30 km/h測試的整車后排座椅導軌的振動加速度數據。對于X向沖擊強度,最大沖擊幅值為橡膠襯套1,最小沖擊平均幅值為液壓基準方案;對于X向沖擊衰減,衰減最差的為橡膠襯套1,衰減最優的為高阻尼方案。對于Z向沖擊強度,最大沖擊幅值為橡膠襯套2,最小沖擊平均幅值為液壓基準方案;對于Z向沖擊衰減,衰減最差的為橡膠襯套1,衰減最優的為橡膠襯套2方案。圖6為在光滑路、粗糙路、高環路等隨機路面以時速60~100 km/h測試的整車后排座椅導軌的振動加速度數據曲線。對于隨機路面的Z向沖擊,主要評估其振動衰減,Z向衰減最差的為橡膠襯套1,衰減最優的為低動剛度方案。

圖5 凸塊路、凹凸路及減速帶工況下橡膠襯套沖擊強度及衰減測試結果

圖6 光滑路、粗糙路及高環路工況下橡膠襯套沖擊強度及衰減測試結果

數據結果表明:乘用車四連桿后懸架縱臂襯套對X及Z向沖擊最為敏感,也直接影響整車后排乘適性主觀感受。低動剛度的基準縱臂襯套對X向的沖擊隔振效果最優,高阻尼的縱臂襯套對X向的沖擊衰減最優,低動剛度的縱臂襯套對Z向的沖擊隔振效果最優。

4.2 液壓襯套對乘適性影響的測試

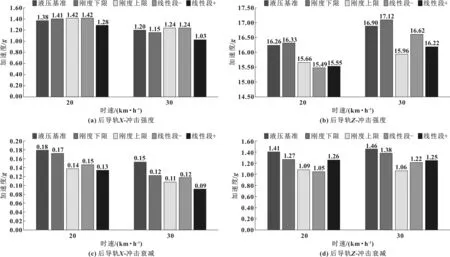

因液壓襯套主要功能為提供大阻尼性能,所以實車驗證主要測試凸塊路、凹凸路及減速帶路面[6]。以表2中的5#液壓襯套為基準方案,對5#—9#液壓襯套的5個方案進行了實車測試。圖7為在凸塊路、凹凸路及減速帶路面上以時速20~30 km/h測試的整車后排座椅導軌的振動加速度數據。對于X向沖擊強度,最小沖擊幅值為線性段+方案,其余方案相當;對于X向沖擊衰減,衰減最差的為液壓基準方案,衰減最優的為線性段+方案。對于Z向沖擊強度,最大沖擊幅值為剛度下限方案,沖擊最小沖擊幅值為線性段-方案;對于Z向沖擊衰減,衰減最差的為液壓基準方案,沖擊衰減最優的為線性段-方案。

圖7 液壓襯套沖擊強度及衰減測試結果

數據結果表明:乘用車四連桿后懸架液壓襯套的線性段剛度對后排沖擊強度及幅值的衰減均有影響;線性段增加有利于沖擊強度峰值的削峰,但衰減變差,線性段減小不利于削減沖擊強度峰值,但沖擊衰減相對會變好。

上述的計算分析和實車測試:乘用車四連桿后懸架縱臂對路面沖擊強度和衰減都有顯著影響,從而成為影響整車乘適性的一個重要因子。同時,此縱臂襯套的不同結構形式參數、不同動靜特性參數等也會對后排乘適性有顯著的影響差異。鑒于此縱臂襯套性能對整車后排乘適性的影響,其設計方向和性能選擇原則如下:

(1)純膠襯套方案設計選擇需根據整車質量及懸架KC特性匹配線性段剛度和限位剛度;

(2)純膠襯套的阻尼角對后排沖擊衰減影響較大,結合襯套耐久性能平衡選擇阻尼角大小;

(3)選擇液壓襯套可顯著降低后排X向和Z向沖擊強度和衰減幅值,結合車型定位和成本平衡選擇液壓襯套的應用;

(4)液壓襯套相對橡膠襯套為最有效衰減后排沖擊的方案,需根據實車參數匹配液壓襯套的線性段剛度和非線性段剛度;

(5)液壓襯套液壓阻尼角的合理選擇對后排衰減有顯著效果,需根據實車參數平衡阻尼角與動剛度的設計;

(6)液壓襯套選擇低動剛度特性對路振和路噪均為有利因素;

(7)縱臂襯套設計輸入的主要技術控制指標:線性剛度(長度)、非線性剛度(長度)、阻尼角、動剛度、強度耐久要求、集成尺寸要求等。

5 結束語

文中論述了乘用車四連桿后懸架臂縱臂襯套對整車后排乘適性的作用和影響因子,并介紹了此縱臂液壓襯套的結構和性能特點。根據縱臂襯套對整車后排乘適性的影響需求,設計策劃了橡膠襯套和液壓襯套兩種不同動靜特性參數的方案及樣件,同時實車測試了不同結構、靜剛度、動剛度、阻尼角等特性樣件對整車乘適性影響的結果數據。設計策劃方案和實車測試值的對比結果證明了此縱臂襯套結構、動靜特性的初始設計預設方向的正確性。同時還建立了縱臂液壓襯套動靜特性對整車后懸架舒適性影響的基礎性能參數模型。利用該研究結果分析給出了四連桿后懸縱臂襯套平衡選擇設計方向和性能選擇原則。