鄂爾多斯盆地西部奧陶系風化殼巖溶作用模式

舒鵬程,馮強漢,許淑梅,4,池鑫琪,孔家豪,崔慧琪,馬慧磊

1.中國海洋大學海洋地球科學學院,山東青島 266100

2.中國海洋大學海底科學與探測技術教育部重點實驗室,山東青島 266100

3.中國石油長慶油田分公司,西安 710021

4.海洋高等研究院/深海圈層與地球系統前沿中心,山東青島 266100

0 引言

鄂爾多斯盆地下古生界天然氣主要集中分布于馬家溝組頂部風化殼部位,風化殼巖溶儲層特征及巖溶古地貌影響下的天然氣富集規律多年來成為鄂爾多斯盆地持續研究的重點[1-3]。迄今比較主流的觀點認為馬家溝組1-4 亞段碳酸鹽巖儲集層以白云巖為主體,以晶間孔、晶間溶孔及構造縫為主要儲集空間類型[4-5]。巖溶作用亦是以白云巖和灰質白云巖為研究主體[6-8],并以經典碳酸鹽巖的巖溶地貌控儲模式為指導開展勘探。隨著對下古生界地層取心的增加及其在掃描電子顯微鏡下的超微觀察,膏模孔發育的膏云巖儲層引起了關注[9-12],但迄今遠未意識到膏云巖的存在對膏云巖和白云巖互層風化殼孔隙類型的深刻改變以及對其巖溶作用方式產生的影響;對膏云巖的優異儲集性能及孔隙結構特殊性的認識也顯不足;對膏云巖層狀控儲的規律、孔隙充填期次和成因機制等的認識也亟待深入。傳統的碳酸鹽巖巖溶作用模式認為儲層在縱向和橫向均表現為強非均質性,巖溶作用垂向分帶導致儲層的垂向強非均質性,巖溶地貌制約導致橫向上強非均質性,孔隙類型復雜,一般為大型、中型、小型溶洞和大型、中型、小型裂縫復合類型。研究區馬五1-4 亞段形成于薩布哈環境,受海平面周期性變化,薩布哈常形成特色的海平面向上變淺的沉積旋回。每個海平面變淺沉積旋回的上部為潮上帶完全白云石化的硫酸鹽或(含)膏云巖沉積,膏膜孔和晶模孔發育,為優質儲層發育層段;中部為潮間帶白云巖化的微生物席,巖性較為致密;底部為潮下帶未徹底白云石化潟湖相帶云灰坪和灰云坪,巖性致密。膏云巖孔隙直徑普遍在0.02~5 mm 之間,超過10 mm 的溶孔極為少見,孔徑大小均勻,孔隙大小具有顯著的自限性,為“小孔微縫”型孔隙特征,橫向上局限在膏云巖內成層分布,表現出一定的均質性。因此,傳統的碳酸鹽巖巖溶發育模式顯然不能解釋桃2 區塊富含膏云巖的薩布哈沉積受巖溶作用形成的自限性的“小孔微縫”型優質儲層的孔隙特征。鄂爾多斯盆地西部蘇里格氣田桃2 區塊近年來獲得了較多的馬五1-4 亞段取心。基于豐富的巖心描述和測井參數分析,進一步通過偏光顯微鏡和掃描電鏡分析,對研究區以膏模孔為主的孔隙特征進行了分析,深入研究了孔隙的類型及充填規律,分析了研究區巖溶作用特點,討論了研究區巖溶特征與傳統碳酸鹽巖區巖溶作用特征的區別,提出了膏云巖區巖溶作用模式。膏云巖巖溶作用特征及巖溶模式的提出能為該類巖溶儲集層預測提供科學的理論支撐。

1 區域地質概況

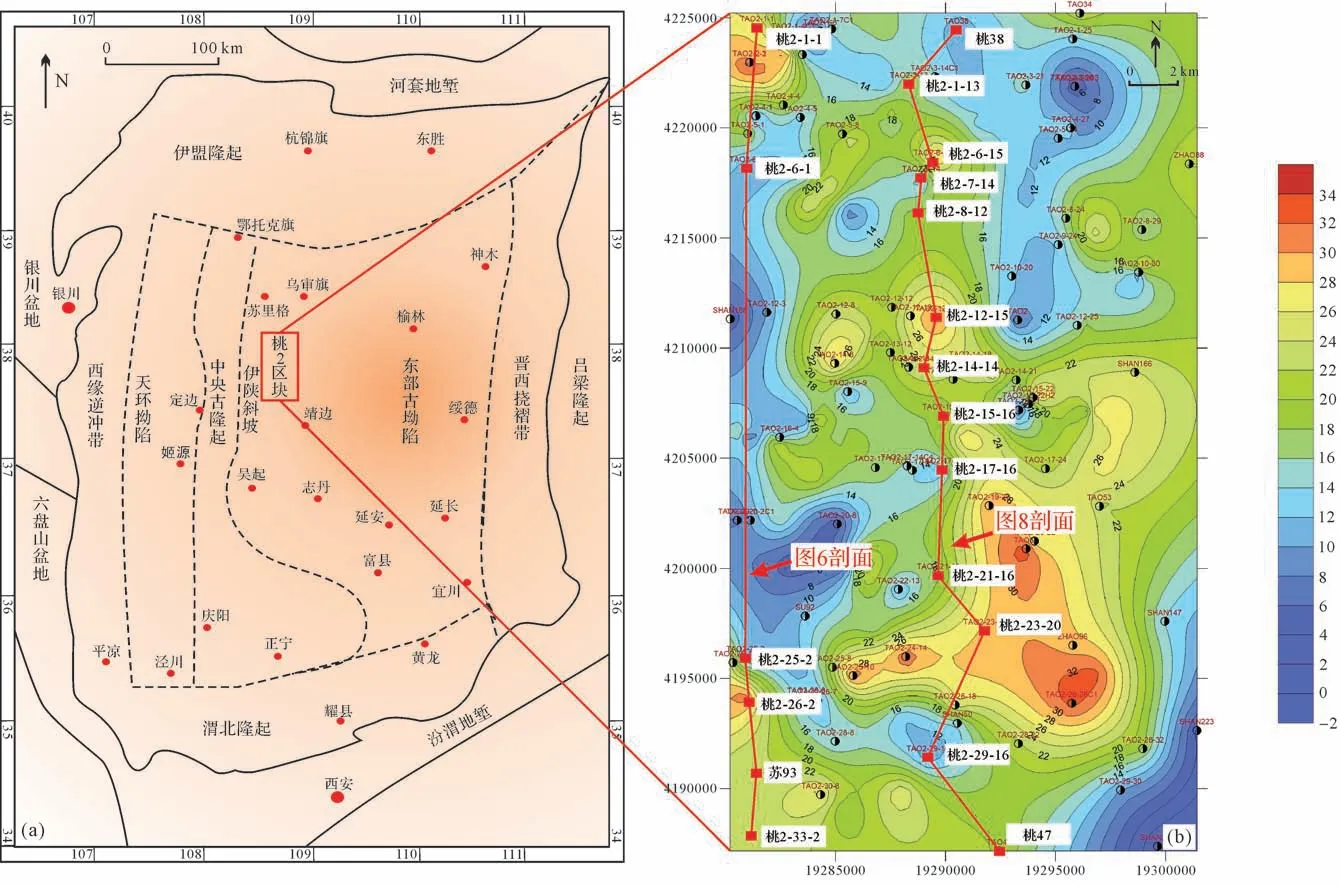

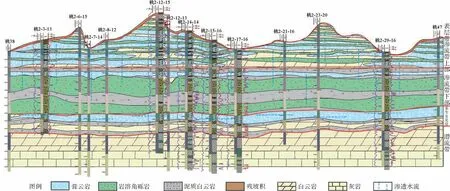

鄂爾多斯盆地下古生界碳酸鹽巖沉積地層分布廣泛,在天然氣生成、運聚和成藏方面獨具特色。隨著盆地中部巖溶古地貌氣藏的發現與探明,研究者們突破了以往在構造發育區的油氣勘探思路,開拓了穩定地臺區找氣新領域[13]。鄂爾多斯臺地寒武紀—奧陶紀構造活動差異明顯:寒武紀受西部賀蘭拗拉谷早期裂陷的影響,臺地總體以拉張坳陷為特征;奧陶紀賀蘭拗拉谷強烈擴張,臺地受較強烈擠壓,總體以均衡調整隆升為主,在賀蘭拗—拉谷和地臺過渡區發生均衡隆升,于地臺西南部形成“L”型大型隆起;鄂爾多斯盆地西部、南部與東北部的綏德—延川一帶因此發生構造地貌分異,形成盆地“西隆東坳”的構造格局[14]。鄂爾多斯盆地馬家溝期馬五段沉積時期存在四個古隆起,西部為中央古隆起,北部為伊盟古隆起,南部為渭北古隆起(富縣—黃陵古隆起和芮城—永濟古隆起)(圖1)。隨著海平面的周期性升降,古隆起限制了華北海與祁連洋和秦嶺洋之間的聯通[15-16]。研究區桃2區塊位于鄂爾多斯盆地西部伊陜斜坡逐漸向東部坳陷的過渡地帶。盆地“西隆東坳”的構造格局對桃2區塊奧陶統沉積格局產生明顯影響。

圖1 鄂爾多斯盆地構造單元(a)和研究區風化殼剝蝕厚度差異圖(b)圖(a)紅色值線框為研究區,經緯度坐標,單位為°;圖(b)為圖(a)紅色方框區域的放大,大地坐標,單位為m,其中橘黃色區域為巖溶高地,(淡)綠色區域為巖溶斜坡,藍色區域為巖溶洼地。等值線數據來自馬五1-4亞段殘余厚度,單位為m。文中涉及的所有井位和連井剖面均在圖(b)中標注Fig.1 (a) Tectonic units of the Ordos Basin and location of study area;(b) different crust weathering denudation thickness in study area

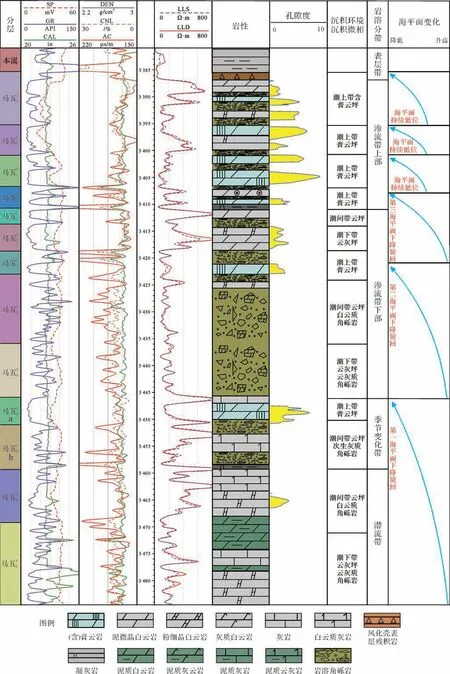

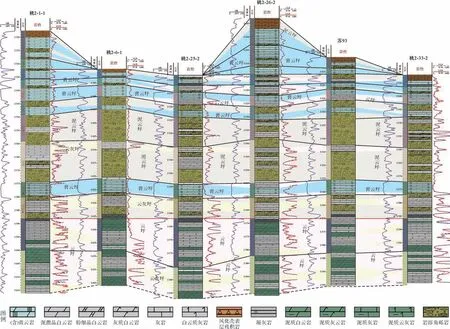

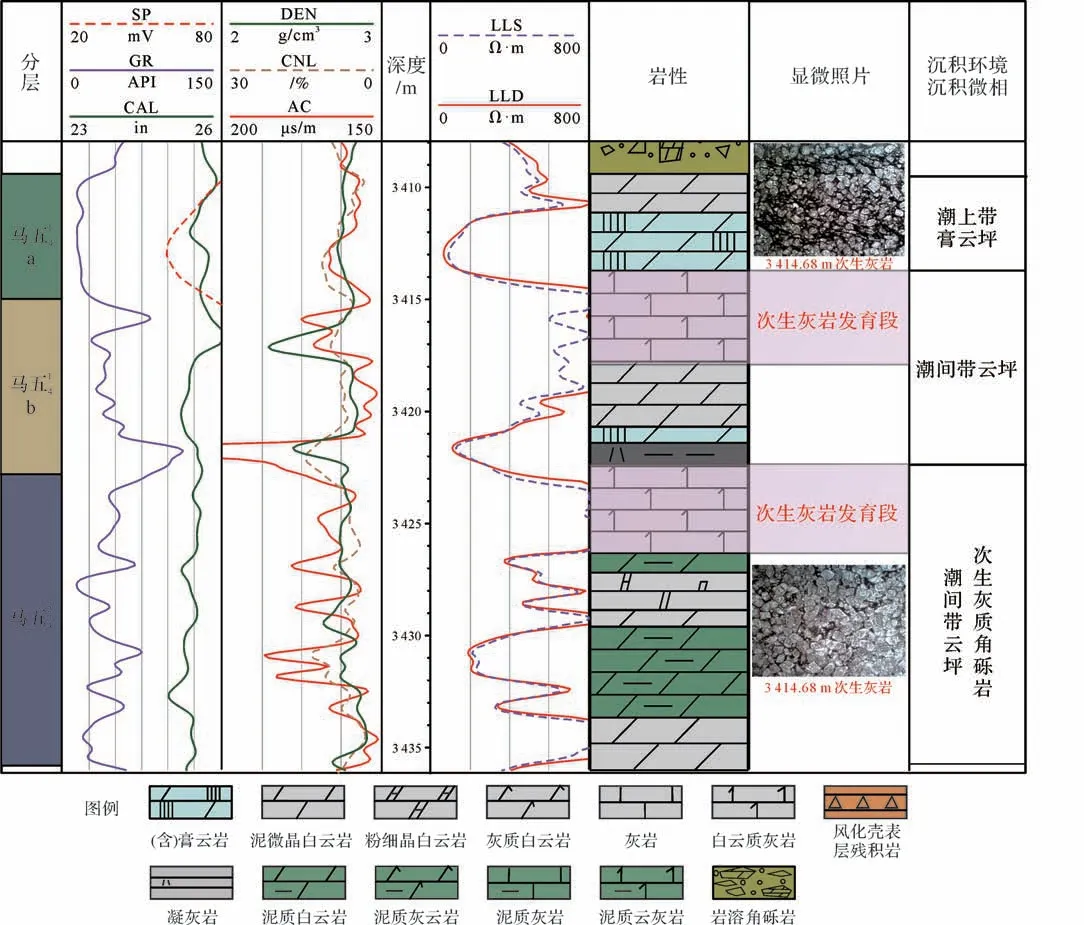

鄂爾多斯盆地馬家溝組馬五段屬于一個海水咸化、水體逐漸變淺、時常暴露的低能臺地亞相潮坪沉積環境,灰巖、白云巖和膏云巖沉積共生發育[17-18]。其中研究區馬五1-4亞段總體上由6 個海平面(相于準層序組級別的五級海平面變化旋回)降低海水變淺的沉積旋回構成[18-19],馬五、馬五和馬五小層為一個自下而上海水變淺沉積序列,分別由潮下帶泥云坪和灰云坪、潮間帶云坪、潮上帶膏云坪沉積組成;馬五、馬五和馬五小層為一個自下而上海水變淺沉積序列,分別由潮下帶泥云坪、潮間帶云坪和泥云坪、潮上帶膏云坪沉積組成;馬五、馬五和馬五小層為一個自下而上海水變淺沉積序列,分別由潮下帶泥云坪、潮間帶云坪和泥云坪、潮上帶膏云坪沉積組成;馬五、馬五和馬五小層均屬潮上帶沉積環境,在海平面持續低位期沉積而成,主要為膏云坪沉積(圖2)[20]。研究區馬五1-4亞段自下而上總體上呈現灰質含量減少、膏質含量增加的趨勢。

2 研究區馬五1-4 亞段主要巖石學特征及孔隙特征

2.1 要巖石學特征

研究區奧陶系馬五1-4 亞段巖石類型主要有(含)膏云巖、粉—細晶白云巖、泥—微晶白云巖、(殘余)顆粒云巖、巖溶角礫巖和次生灰巖(圖2)。

(含)膏云巖主要發育在海平面變淺旋回的最上部的潮上帶膏云坪,呈灰褐色、土黃色。白云石晶粒細小。層理不發育,整體成塊狀。缺乏廣鹽性生物,但發育較豐富的菌藻類,常見藻紋層。偏光鏡下以它形粒狀為主,多以泥晶—細粉晶為主。石膏呈結核狀、板狀、柱狀,呈蜂窩狀或星散狀或局部富集狀分布于白云巖中(圖3a,b)。研究區馬五和馬五小層是研究區內(含)膏云巖最為發育的層位,是區內優質儲層。馬五、馬五、馬五小層(含)膏云巖較為發育,儲層發育中等;馬五、馬五和 馬五層少見(含)膏云巖,一般為非儲集層(圖2)。

圖2 桃35 井馬五1-4 亞段綜合柱狀圖及海平面升降旋回Fig.2 Integrated column chart and sea level rise and fall cycles

白云巖多位于向上變淺的沉積序列中部的潮間帶云坪上。研究區的白云巖主要包括泥晶白云巖、微晶白云巖、粉晶白云巖和極少量細晶白云巖。粉晶—細晶白云巖呈灰色—褐色,晶徑范圍0.05~0.25 mm,晶形多為似麥粒狀或更粗,具次生晶粒結構,鏡下晶粒呈凹凸—鑲嵌接觸,見紋層狀構造;泥晶白云巖和微晶白云巖中的白云石晶粒細小,晶粒直徑一般小于5 μm,大小均勻,呈它形粒狀,塊狀構造,見去白云石化現象、似生物擾動構造,可見黃鐵礦零星發育,常含一定量的泥質,經重結晶改造后呈鑲嵌狀結構,巖性致密,原生孔隙稀少(圖3c)。常見水平紋層、波狀紋層等沉積構造。研究區白云巖廣泛分布在研究區馬五1-4各個亞段中,該類儲集巖的單層厚度大多數為1~2 m,少數為3~5 m,以薄層狀為主,局部為中—厚層狀,分布范圍較廣且累計厚度較大。

巖溶角礫巖在研究區馬五1-4 亞段廣泛發育,多位于向上變淺的沉積序列中、下部的潮間、潮下帶泥云坪上。主要由角礫和粗粒(砂級)雜基構成。角礫成分復雜,多與母巖成分一致,大部分為白云質。角礫間為離散的碳酸鹽砂、泥粉晶白云石或少量砂屑顆粒充填,發育少量高角度不規則狀小型溶縫。發育層段為高泥質含量層段。研究區巖溶角礫巖可進一步分為泥質支撐角礫巖、網縫鑲嵌角礫巖、礫狀支撐角礫巖、方解石膠結角礫巖等。可見泥質先沉積、角礫為后期垮塌產物,多為原地形成角礫(圖3d~g)。

圖3 鄂爾多斯盆地西部馬家溝組馬五1-4 亞段巖心照片(a)陜50井,3 490.2 m,馬五小層,膏云巖,滲流帶,膏模孔被局部充填形成殘余膏模孔;(b)召88井,3 329.4 m,馬五小層,滲流帶,膏云巖中被泥質充填的蜂窩狀膏模孔;(c)桃47井,3 433.4 m,馬五小層,滲流帶,致密白云巖;(d)桃34井,3 386.3 m,馬五小層,滲流帶沿裂縫溶蝕形成的角礫巖,進而形成的網縫鑲嵌角礫巖;(e)陜50井3 507.0 m,馬五小層,由于上覆潛流帶水體沿裂縫下滲溶蝕形成的潛留帶原位無明顯位移的網縫鑲嵌狀角礫巖;(f)桃2井,3 380.7 m,馬馬五小層,滲流帶沿向下的垂向或高角度裂縫不規則溶蝕形成的角礫支撐白云質巖溶角礫巖,礫間被泥質充填;(g)陜50井,3 500.0 m,馬五小層,季節變化帶中的角礫支撐白云質角礫巖,礫間被泥質充填Fig.3 Photographs of core from the Mawu 1-4 submember,western Ordos Basin

(殘余)顆粒云巖主要包括亮晶砂屑云巖,可見明顯的砂屑結構且未被破壞,顆粒支撐,砂屑含量55%~80%,粒徑0.2~0.4 mm,分選磨圓較好,多為次圓狀—圓狀。砂屑多呈點接觸—漂浮狀,其間為亮晶白云石充填。原始的顆粒結構在后期強烈而徹底的白云石化和重結晶作用影響下變得模糊而顯示出晶粒結構,宏觀上難與結晶白云巖相區別。鏡下晶粒結構明顯,自形程度較高,呈緊密鑲嵌狀接觸。一般認為(殘余)顆粒云巖是滲透回流白云巖化成因,常與層狀膏巖層伴生,其白云巖結晶較粗,多為粉晶—中晶,晶面平直。該巖類在區內發育頻率較低,在馬五、馬五、馬五、馬五小層可見。

次生灰巖一般發育在較厚層膏云巖之下。該巖石類型普遍發育水平層理和波狀層理,方解石晶粒小于10 μm,結構均勻,以它形粒狀為主,巖性致密,不具有儲集性,在區內發育較少,多為次生成因。主要因膏質云巖的去膏化過程導致巖石中的CaSO4溶出,使介質中的Ca2+濃度升高,Mg2+/Ca2+相對降低,從而使白云巖發生去云化作用形成次生灰巖[21]。

2.2 孔隙類型

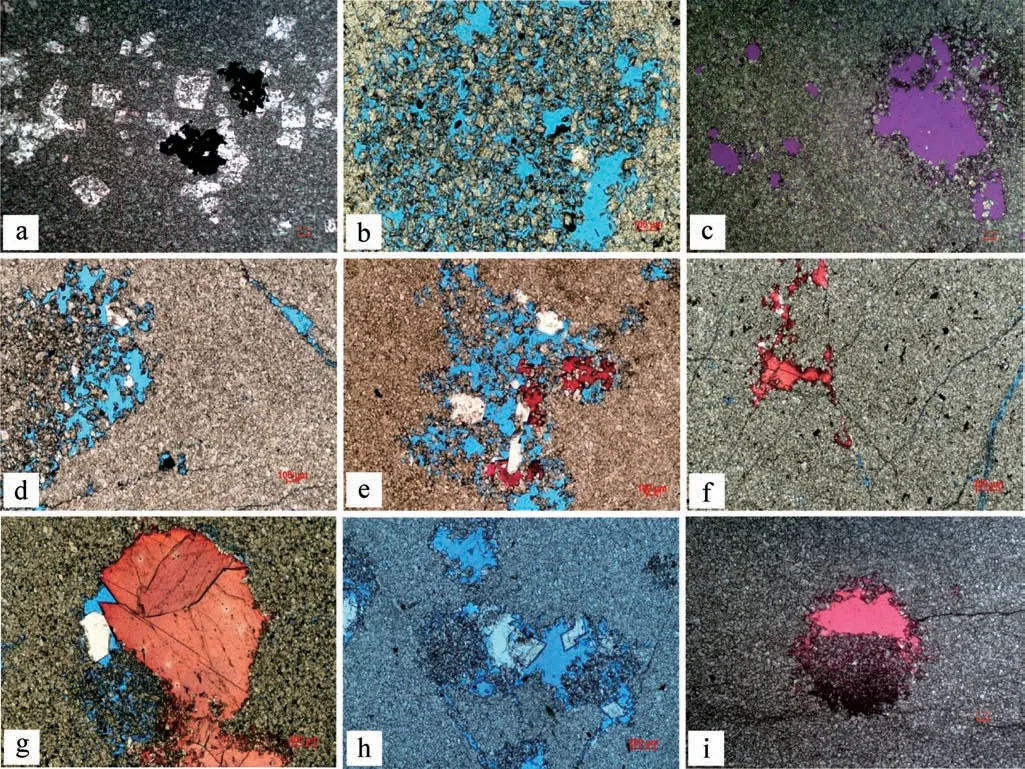

馬家溝組馬五1-4 亞段的儲集空間類型以硬石膏結核和晶體溶蝕形成的核模孔和晶模孔(本文統稱膏模孔)、擴溶(殘余)膏模孔及與之伴生的脹縮微裂縫和擴溶微裂縫為主。

石膏晶模孔呈針狀、柱狀,由石膏晶體選擇性溶蝕而成,硬石膏結核模孔直徑一般0.05~5 mm 不等,呈圓形、橢圓形或不規則圓形,有一定擴溶特征。膏模孔被滲流白云石粉砂、方解石、含鐵方解石、白云石、含鐵白云石、石英、螢石、黃鐵礦、重晶石、高嶺石、天青石、泥質及有機質等12種充填礦物局部或全部充填,形成微亮晶和亮晶淡水方解石充填、滲流白云石粉砂充填、滲流白云石粉砂+方解石充填組合、滲流白云石粉砂+石英充填組合、滲流白云石粉砂+方解石+石英礦物充填組合、滲流白云石粉砂+天青石(+含鐵方解石)充填礦物組合、滲流白云石粉砂+含鐵方解石+黃鐵礦充填礦物組合、滲流白云石粉砂+螢石+黃鐵礦充填礦物組合、滲流白云石粉砂+鐵白云石+螢石+高嶺石(+石英)礦物充填組合等9種充填礦物組合類型(圖4a~i)。膏模孔呈蜂窩狀、星散狀或密集簇狀分布在泥微晶白云巖內,成層穩定分布。脹縮微裂縫發育較為普遍,呈網格狀或樹枝狀,長度1~5 cm,寬度一般為0.1~1.5 mm,多數未充填,也有的進一步擴溶或被白云石粉砂及方解石局部充填,與膏模孔伴生發育(圖4f),很少見有穿過膏云巖層跨層分布的微裂縫[22]。微裂縫連通孤立的膏模孔形成可使巖溶水彌散性滲流的孔縫體系。故膏模孔及殘余膏模孔、脹縮微裂縫及殘余裂縫為研究區主要儲集空間類型,相比較而言,晶間孔、晶間溶孔等的數量和儲集意義上都比較次要。

圖4 鄂爾多斯盆地西部馬家溝組馬五1-4 亞段孔隙特征(鑄體薄片照片)(a)桃35井,3 388.84 m,馬五小層,滲流帶,膏云巖中鹽模孔被微亮晶和亮晶方解石全充填,巖性致密,儲集性極差,10×4(-);(b)陜50井,3 490.2 m,馬五小層,季節變化帶,膏云巖中膏模孔被白云石粉砂充填,殘余孔隙發育,藍色鑄體,10×10(-);(c)桃35井,3 389.86 m,馬五小層,滲流帶,膏云巖中核模孔被滲濾白云石粉砂充填,殘余孔隙大量保存,紫色鑄體,10×4(-);(d)桃38井,3 410.3 m,馬五小層,滲流帶,膏云巖中石膏核模孔被滲濾白云石粉砂和天青石局部充填,殘余孔隙發育,藍色鑄體,10×10(-);(e)桃35井,3 414.4 m,馬五小層,滲流帶,膏云巖中膏模孔被白云石粉砂、鐵方解石和螢石充填,大量殘余孔隙發育,藍色鑄體,茜素紅染色,10×4(-);(f)陜223 井,3 378.7 m,馬五 小層,滲流帶,膏云巖中膏模孔局部被方解石充填,脹縮微裂縫發育并連通膏模孔,藍色鑄體,10×4(-);(g)陜50 井,3 490.2 m,馬五小層,季節變化帶,膏云巖中膏模孔被滲濾白云石粉砂、方解石和螢石充填,見少量殘余膏模孔孔隙,茜素紅染色,有殘余孔隙,藍色鑄體,10×4(-);(h)桃47井,3 430 m,馬五小層,滲流帶,膏云巖中膏模孔被滲濾白云石粉砂和螢石半充填,殘余膏模孔孔隙大量保存,藍色鑄體,10×4(-);(i)桃53井,3 381.55 m,馬五小層,滲流帶,膏云巖的硬石膏結核模孔被滲濾白云石粉砂充填,呈假示底構造,殘余膏模孔孔隙發育,紅色鑄體,10×4(-)Fig.4 Thin section micrographs of pores in Mawu 1-4 submember,western Ordos Basin

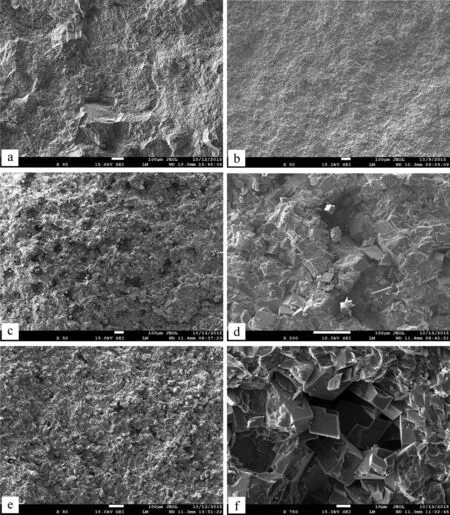

質純白云巖,其半自形—它形白云石晶體呈鑲嵌狀緊密接觸,巖性致密,晶間孔和晶間溶孔均不發育[23](圖5a,b)。筆者利用高倍掃描電子顯微鏡對研究區多組前人認為的白云巖晶間孔和晶間溶孔薄片仔細觀察(圖5c),發現溶孔周邊的晶粒自形程度高,未見溶蝕現象(圖5d),且所有類似的溶孔孔徑大小相對均勻,具有很好的自限性,視后期被充填程度的不同,孔徑在0.05~3 mm 之間變化,最大孔徑不超過硬石膏結核和晶體的大小,在層內表現出較為明顯的均質性特征。溶孔內主要為自形鐵白云石、螢石、重晶石、天青石晶體等后期充填在膏模孔內的低溫熱液礦物(圖5e),故所謂的“晶間溶孔”實際上為膏模孔后期被低溫熱液充填后的“殘余”孔隙(圖5f)。

圖5 鄂爾多斯盆地西部馬家溝組馬五1-4 亞段孔隙特征(掃描電鏡照片)(a)陜166井,3 394.94 m,馬五小層,粉晶云巖,巖性致密,晶間微孔隙和裂縫均不發育,掃描電鏡照片;(b)陜225井,3 429.37 m馬五小層,泥晶云巖,巖性致密,晶間微孔隙和裂縫均不發育,掃描電鏡照片;(c)桃2井,3 418.16 m,馬五小層,膏云巖,膏模孔發育,貌似為白云巖的晶間溶孔發育,掃描電鏡照片;(d)圖(c)的進一步放大,所示的膏模孔被自形鐵白云石和螢石充填,見殘余孔隙;(e)桃53井,3 384.41 m,馬五小層,膏云巖,膏模孔發育,貌似為白云巖的晶間溶孔發育;(f)圖(e)的進一步放大,所示的膏模孔被自形鐵白云石、螢石等礦物充填,見殘余孔隙Fig.5 Scanning electron micrographs of pores in Mawu 1-4 submember,western Ordos Basin

3 儲層發育的層控特征

4 研究區巖溶作用特征

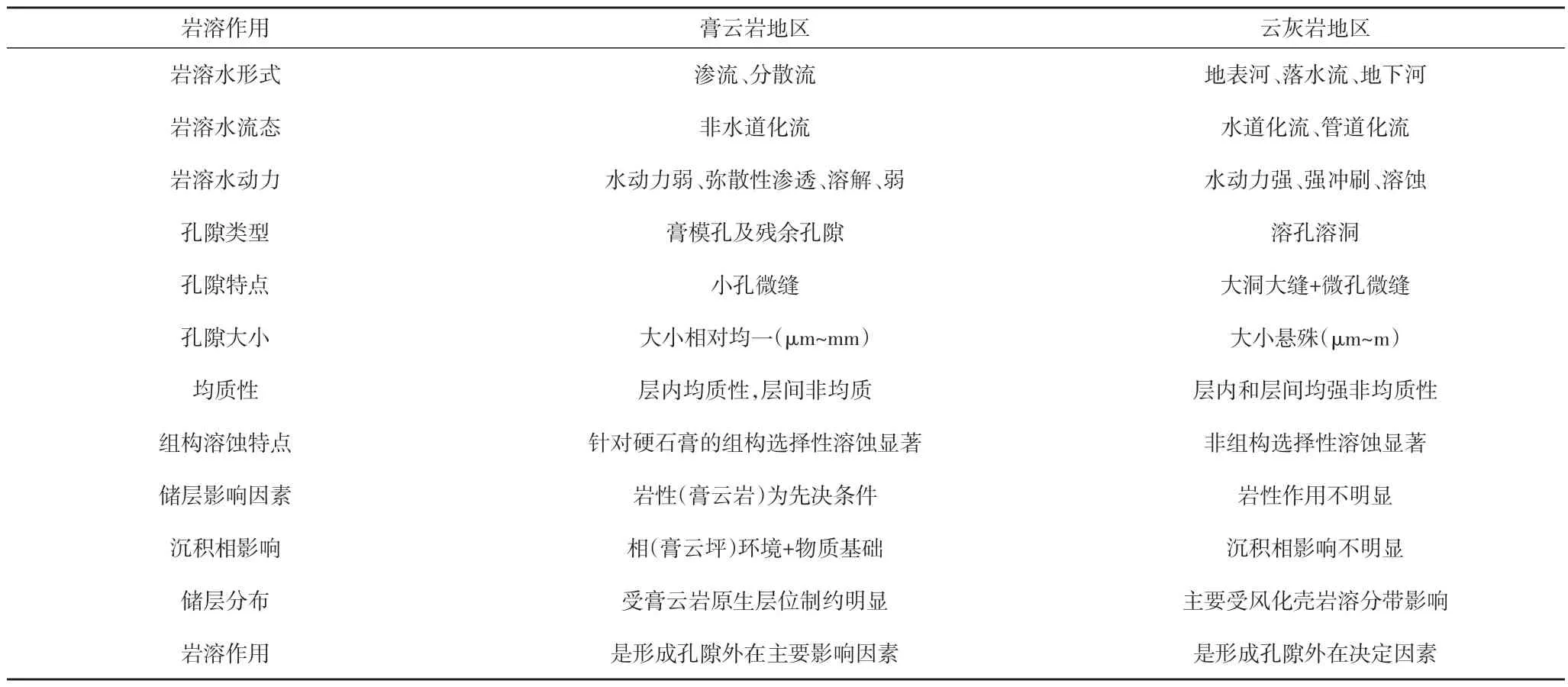

4.1 巖溶作用與云灰巖區巖溶作用的差異

通過對硬石膏、方解石和白云石三種礦物的化學溶解度和力學穩定性的分析和對比,可以更好地理解以膏云巖為主的風化殼巖溶作用與云灰巖(傳統碳酸鹽巖)巖溶作用的差異。

常溫常壓下,硬石膏溶解度為6 300 mg/L,石膏的溶解度2 080 mg/L,硬石膏硬度很低,力學穩定性極差,縱向易裂離,橫向易斷裂,徒手即能碾碎;方解石的溶解度為12.28 mg/L,方解石的物理穩定性較強,受力不易破裂;白云石的溶解度為14.32 mg/L,受力較易破裂,風化易破裂成刀砍紋[25-26]。膏云巖遇淡水發生溶解或溶蝕作用時,硬石膏比白云石極易首先溶蝕形成大量膏模孔,出現顯著的組構選擇性溶蝕現象。硬石膏溶解過程中首先轉化為軟石膏使其體積增大30%,對基巖施壓;軟石膏溶解形成溶模孔釋壓,在膏模孔形成的同時會形成伴生的脹縮微裂縫。硬石膏溶解釋放出釋放出的使白云石溶解度大大提高,促使膏模孔和脹縮微裂縫一定程度的擴溶;Ca2+使介質Mg/Ca 降低,使白云巖發生去云化形成次生灰巖,因此次生灰巖一般發育在較厚層膏云巖段之下(圖7)。

圖6 桃2-1-1 井—桃2-6-1 井—桃2-25-2 井—桃2-26-2 井—蘇93 井—桃2-33-2 井巖性和沉積微相連井對比剖面(連井剖面位置見圖1b)Fig.6 Lithology and sedimentary microfacies and linked well profiles of wells Tao2-1-1-Tao2-6-1-Tao2-25-2-Tao2-26-2-Su93-Tao2-33-2

圖7 陜223 井馬五4 亞段次生灰巖發育層段Fig.7 Intervals of secondary limestone development in Mawu 4 submember

膏云巖表生初期即形成的多孔結構對其巖溶作用方式有顛覆性影響,導致膏云巖與云灰巖的溶蝕方式及巖溶作用特征大不相同。在膏云巖地區,膏云巖遇淡水易迅速溶解形成膏模孔和連通膏模孔的脹縮微裂縫。地表水沿膏模孔和脹縮微裂縫隨即滲濾,巖溶水以分散流的彌散性滲透溶蝕為主。因硬石膏結核和晶體的相對均勻分布,導致膏云巖層內形成相對均衡的強滲透性,這也更使巖溶水趨向于膏云巖地層集中,導致孔隙分布具有明顯的層控和相控特征。地表水流遇到滲透性強的膏云巖地層可以實時滲透,難以積蓄力量形成具有一定水動力的地表河、落水流和地下河,而是形成以彌散性滲透為主的分散流,水動力很弱。因此研究區不發育地表河、落水流和地下暗河,相應的河流流水機械沉積如溶蝕洞穴、河流砂礫巖類沉積、溶蝕殘余物堆積、重力崩塌、垮塌沉積等均不發育,也無法形成大型的洞穴,很難找到明確的巖溶古地貌因素對膏云巖區的巖溶作用影響的證據。

與膏云巖相比,云灰巖巖性致密,易積蓄地表水并使地表水以水道化流形式積蓄在巖溶洼地,沿斷層形成管道化落水流、地下河,對灰巖沖刷溶蝕,形成喀斯特地貌。云灰巖地區的巖溶地貌會對儲層形成產生強烈的影響,地表巖溶洼地因巖溶流水機械沉積如溶蝕洞穴、河流砂礫巖類沉積、溶蝕殘余物堆積等均較發育;巖溶斜坡和巖溶高地因缺乏巖溶水的匯集和強有力的沖刷溶蝕,溶洞欠發育,保留原巖的致密巖性,難以形成儲集空間;巖溶洼地處落水洞下方滲流帶發育“落水洞”、“滲流井”;在潛流帶形成“廳堂洞”、“地下河”“干流洞”等巨型溶洞,從而使儲層表現為物性縱向和橫向上的強非均質性[27]。巖溶地貌對儲層孔隙影響顯著,巖溶作用垂向分帶導致儲層垂向強非均質性,巖溶地貌制約導致橫向上強非均質性,形成大/中/小縫+大/中/小洞復合型儲集空間,孔洞大小則受灰巖單層厚度及風化殼分帶制約[28])。

依據膏云巖和云灰巖的不同物理化學性質,從巖石物理化學性質、巖溶水動力條件、孔隙特征、儲層形成的主要制約因素等方面系統總結了膏云巖區和云灰巖區巖溶作用的差異性特征,見表1。

表1 膏云巖和云灰巖地區的巖溶作用特征和儲層特征對比Table 1 Different gypsodolomite and dolomite limestone karstification and reservoir characteristics

4.2 巖溶垂向分帶特征

在重力作用下,大氣淡水、河流湖泊和地下水及其相應的水介質運動特征及巖溶產物具有明顯的分帶性,傳統碳酸鹽巖古巖溶可根據地層剖面特征由上至下分為表層帶、滲流帶、季節變化帶和潛流帶四個帶。風化殼地層厚度在約150~250 m,滲流帶頂部和季節性變化帶一般出現優質含氣層,滲流帶下部和潛流帶的原地或準原地巖溶角礫巖都比較發育,溶孔、溶洞等不發育,儲集性較差。縱向及橫向上均具強非均質性。

套用傳統碳酸鹽巖風化殼巖溶分帶形式將研究區膏云巖為主的風化殼進行分帶,總結各帶特征如下(圖8)。

圖8 桃38 井—桃47 井巖溶剖面特征(連井剖面位置見圖1b)Fig.8 Karst profile,wells Tao38-Tao47

表層帶位于風化殼表面,大氣淡水沿微裂縫裂隙向下滲流,母巖遭受風化剝蝕,形成鋁土質泥巖、殘積角礫巖等地表殘積物,形成含黃鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、白云質角礫巖等混雜堆積。

滲流帶是最高地下水面以上的飽氣帶,大氣淡水首先沿快速溶出的膏模孔和裂縫系統向下滲透,并進入巖石孔隙系統,以淋濾溶解作用為主。成層性良好的膏云巖及含鹽層發育時,出現大量溶蝕的膏模孔和鹽模孔,形成優質儲層(圖3a,b),同時也導致來自風化殼頂部的酸不溶物形成的鋁土質和黏土礦物的滲入。其中滲流帶上部各類裂縫發育,巖溶水以下滲為主,較強的淋濾作用和脹縮擴溶微裂縫的切割作用導致巖石破碎普遍,形成角礫支撐角礫巖,角礫棱角尚存或被溶蝕(圖3d)。滲流帶下部淋濾作用減弱,酸不溶物沉淀,巖石的角礫化程度減弱,各類孔、洞、縫中的充填物增多,各種酸不溶物、泥質物(鋁土質)、細粒溶蝕碎屑、方解石膠結物等常見,形成網縫鑲嵌狀角礫巖,巖石物性條件變差。

季節變化帶是活躍的地下水最高水位與最低水位之間的變動空間帶,該帶巖溶特點以淋濾溶解作用為主,該帶上部淡水補給充足,巖溶水溶蝕作用較強,溶解石膏、石鹽晶體,形成大量的晶間溶孔和晶模孔(圖4b);該帶下部淡水補給不充足,巖溶溶蝕作用相對較弱,上部的酸不溶物和泥質下滲,充填在下部。

潛流帶巖溶水對CaCO3飽和,巖溶水對白云巖和膏巖雙重溶質的溶解作用均減弱,使組構選擇溶蝕性的特點改變為非組構選擇性溶蝕,分散流攜帶泥質并以沉淀碳酸鹽礦物為主,溶蝕縫洞少見(圖3e)。

研究區的風化殼層厚度薄,約100~110 m,大致為灰巖區風化殼的一半,橫向上各膏云巖層物性統計學均質性顯著。優質氣層及較差儲集層所在的分帶位置與傳統碳酸鹽巖巖溶分帶位置相似。

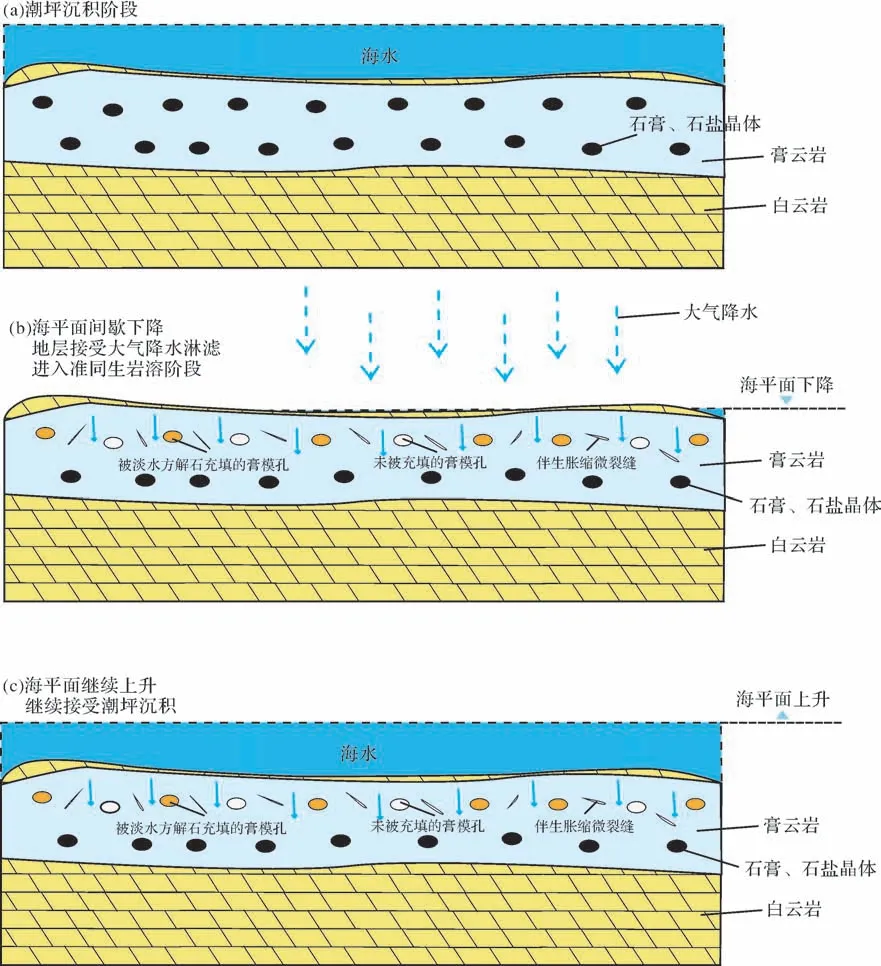

5 巖溶發育模式

筆者從研究區膏云巖風化殼內獨特的彌散性滲透溶解水動力特征、層控相控的儲層展布特征、自限性孔隙特征及巖溶分帶特征出發,探討了研究區巖溶發育模式。

準同生期,在陸表海臺地潮坪薩布哈沉積環境中,由于海平面周期性變化,碳酸鹽巖沉積間歇性地暴露于地表環境中,受大氣淡水及混合水作用,孔隙中原始海水流體被大氣淡水取代,此時沉積物內不同成分、組構穩定性存在差異,其中石膏、石鹽等蒸發鹽礦物的溶解度遠高于碳酸鹽沉積物,從而會造成石膏、石鹽等易溶礦物優先溶蝕形成溶模孔,導致所謂選擇性溶蝕作用的發生。石膏等易溶礦物首先發生溶蝕形成膏模孔以及伴生微裂縫,但在CaCO3-H2O-CO2表生常溫淡水成巖體系中,大部分膏模孔隨即又會被文石和高鎂方解石因Mg2+出溶形成的微亮晶方解石充填[29],并且作用的時間與規模較小,因而對有效儲集空間的形成規模作用有限(圖9)。

圖9 研究區準同生期巖溶模式圖Fig.9 Model of penecontemporaneous karstification in the study area

表生期巖溶,加里東運動末期區域構造抬升使研究區馬五1-4 亞段經歷了140 Ma 的大氣淡水巖溶作用改造和風化殼巖溶作用過程。表生期裸露風化殼環境下大氣淡水沿準同生期生成的脹縮微裂縫以及初期形成的膏模孔下滲,發生強烈的去膏化至擴溶作用,當巖溶水滲入膏云巖層時,巖溶水以“分散流彌散性”的水動力模式流動并進行溶蝕作用,當巖溶水滲入潮間、潮下帶的泥質云巖中時,會形成巖溶角礫巖;滲流帶由上至下淋濾作用逐漸減弱,下部酸不溶物沉淀,巖石的角礫化程度減弱,當巖溶水對CaCO3飽和時,巖溶水對白云巖和膏巖雙重溶質的溶解作用均減弱,使組構選擇溶蝕性的特點改變為非組構選擇性溶蝕,分散流攜帶泥質并以沉淀碳酸鹽礦物為主(圖10)。

圖10 研究區表生期巖溶模式圖Fig.10 Model of supergene karstification in the study area

海西期末,隨著盆地發生沉降并持續接受沉積,研究區進入中淺埋藏成巖階段,在上覆晚石炭世—二疊紀地層負荷作用下,馬五1-4亞段進入快速持續埋藏壓實階段,古地溫逐漸升高至85 ℃,有機質處于未成熟—半成熟期。隨著埋藏深度加大,成巖溫度不斷升高(古地溫升至85 ℃~175 ℃)研究區進入中深埋藏成巖階段,兩期埋藏成巖階段對準同生期及表生期產生的孔隙進行充填和破壞,并形成多種礦物充填組合類型(圖4a~e)[30]。

6 結論

(1)因硬石膏、方解石和白云石三種礦物化學溶解度和力學穩定性的差異,受強組構選擇性溶蝕的巖溶作用的影響,研究區馬五1-4亞段的主要儲集空間類型為膏云巖的膏模孔、擴溶膏模孔及與之伴生的脹縮微裂縫和擴溶微裂縫,形成了特色的自限性“小孔微縫”型孔隙特征,而非前人認為的白云巖晶間孔和晶間溶孔和構造微裂縫組合。

(2)在具特色海平面向上變淺沉積旋回的薩布哈環境下,研究區馬五1-4亞段的儲層類型為受巖溶作用影響的層狀相控巖溶成因巖性氣藏。有效儲集巖為膏云巖,是儲層形成的先決條件,有利微相為潮上帶膏云坪,是形成儲層的物質及環境基礎。儲層平面上受膏云巖展布的制約成層分布,均質性明顯。風化殼巖溶古地貌對儲層的影響主要在于剝蝕區缺失了若干層膏云巖儲層,其本身并非是制約膏云巖儲層的形成和分布的關鍵因素。

(3)膏云巖獨特的物理化學性質使其在巖溶作用下的巖溶水為非水道化的分散流和滲流,巖溶作用以非水道化流的彌散性滲透溶解為主,針對硬石膏的組構選擇性溶蝕顯著,與傳統的碳酸鹽巖巖溶作用模式有著本質區別,研究區巖溶模式以“膏云巖儲層彌散性滲透成層相控巖溶作用模式”為主,是制約風化殼儲層形成的關鍵,該模式的提出將促使研究區下古生界從“巖溶古地貌氣藏”向“相控巖性氣藏”勘探的深刻轉變。